帛书《天文气象杂占》研究三题

作者:陈松长 發布時間:2006-02-13 00:00:00 帛書《天文氣象雜占》是馬王堆帛書中一件朱墨彩繪、圖文並排的特殊文獻,其全部圖版和釋文最早刊於《中國文物》第一期[1],隨後,對其釋文進行過專門整理研究的學者有日本的武田時昌、宮島一彥先生[2],中國的顧鐵符先生[3]和劉樂賢先生[4]等,寫過專題論文的學者有席澤宗[5]、陳奇猷[6]、王勝利[7]、魏啟鵬等先生[8],它們分別對彗星圖和其他占文作過一些考證,並對其撰著年代作過一些研究。最近,簡帛研究網站上發表了董珊先生的《談馬王堆帛書〈天文氣象雜占〉的形成》[9]一文,首次對這件帛書的形成原因等問題進行了很有意義的討論。本文擬在時賢研究的基礎上,再就這件帛書的形式與形成、帛書的抄手和帛書的撰抄年代等問題試作些討論,以求正于方家。一、帛書的形式與形成

這里所說的形式,既是指帛書的外觀狀態,更主要是指帛書內容的組合形式。在馬王堆帛書中,這件帛書的內容組合形式比較特殊,但卻很少有人注意和討論,如果我們從文本學的角度來審視這件帛書,那麼,其形式上的特點也許更應該引起我們的重視。發表在《中國文物》第一期上的《西漢帛書〈天文氣象雜占〉釋文》的開篇是這樣描述的:“出土的原件高約四十八釐米,長約一百五十釐米,內容為雲、氣、星、彗四個方面,除一小部分已經殘蝕,尚存三百五十餘條。其中三百多條有名稱、解釋及占文等文字,並且有朱墨畫成的圖,所以不但內容非常豐富,而且是圖文並茂的古書”[10]。應該說,這僅僅是介紹了這件帛書的尺寸大小和大體內容而已。倒是席澤宗先生說得比較具體:

“《天文氣象雜占》將雲排在第一、二列的開頭,以暈最豐富;從第二列中部起,一直到第五列,大多畫有太陽或月亮,而在旁邊加上圓圈或各種線條;可惜第三列、第四列嚴重殘缺,所剩不多。蜃氣排在第二列的末尾;虹除一幅外,都排在第六列的開頭。月掩星只有三條,都排在第二列,即‘月食星’、‘目星入月’和‘月銜兩星’。恒星也僅有兩條,都排在第六列”。[11]

很明顯,席先生在這里所講的都是六列圖文的具體內容,至於其內容組合的形式特點並沒引起他太多的注意。

近有劉樂賢先生曾對這件帛書的形式作過介紹,他說:“從形式看,《天文氣象雜占》的內容可分為前後兩個部分,前一部分圖文並茂,後一部分有文而無圖。”這就直接從形式上將這件帛書的內容分成了兩個部分,但他從後一部分最後一句占語分析認為:“《天文氣象雜占》的抄寫者是將第二部分和第一部分當作一書看待。”[12]

董珊先生則根據這件帛書的編輯體例認為:“編撰者所據,可能是同一書的三或四個互有異同的竹簡傳本。”“由此可以設想:帛書本的編纂者,面對三四個原簡本時,首先將有圖像的那些竹簡按照內容進行編排,汰其重複,遍錄異同,抄為六列;對那些不附屬於圖像的簡文,也大概稍作了些編次工作(例如把“月有三卯,日月食不為殃。北宮”(後3/9)這一條編入後半幅末段第三列關於日占、月占的部分),抄為帛書後半幅末段的四列。所以,《雜占》這兩部分的關係,更像是同一書的上、下兩篇。綜合上述,我們不難得出這樣一個認識:《天文氣象雜占》的編者綜合了簡本的底本和諸本的圖、文異同,既做了比較有條理的編次,也作出了較為細緻的校讎,最後才抄錄到帛上。我們今天看到的這個帛本,可視為一個經過整理的、在當時比較完善的定本。”[13]

董珊先生的意見是對這件帛書形成原因的一種很有意思的“設想”,並且已經切入到帛書的編纂體例和內容的編次問題,這對帛書的形式研究無疑大有助益,但也許他對帛書本身並不太熟悉和瞭解,故對這件帛書的形式問題仍是語焉不詳,因此,我們很有必要再作些介紹和討論。

這件帛書從外觀上看,確實就由“前一部分圖文並茂,後一部分有文而無圖”所組成,但細審一下就有些問題還有待解釋,一是六列圖文的排列為什麼很不整齊?如第六列後面留空很多,特別是第五列,為什麼中間留空一大截?二是後一部分的四列文字的排序為什麼這樣參差不齊?這些問題顯然與董先生所說的“經過整理的,在當時比較完善的定本”的說法相抵牾。我們認為,要解釋這個問題,也許應從這種圖文並排的圖書抄寫程式來討論。

大家知道,繪圖和寫字並不是一碼事。一般情況是繪圖者和抄寫文字者並不會是同一個人,因此,凡這種圖文並排的文獻,多非一人所獨立完成,而是多人合作的結果。而這種圖文並排的文獻的製作,一般都是先繪圖,再填寫文字,也許正因為是這種程式,才有可能出現有圖無文、隨圖排文和圖上加文的現象。

帛書中有圖無文的例子如第二列中所繪四個樹狀的雲圖,就有兩個下面沒有文字(圖一);而第六列開頭畫了三幅虹蜺圖,前兩幅下面都有題記文字,後一幅卻沒有(圖二)。隨圖排文的例子在這件帛書中到處都是,最典型的是第一列所繪龍馬形雲氣下的占語的排列,完全是按照龍馬形雲氣的形狀在排寫文字,以至於其足底頸下都佈滿了文字(圖三)。圖上加文的例子不多,僅第四列中有一列(圖四),但這些都足以說明這件帛書的製作是先繪圖在填寫占文的。

這方面很有說服力的例證是敦煌石室所出的唐代天寶初年的《占雲氣書》⒁[14],該書的“觀雲章第壹”共繪了70多幅雲圖,但有占語的卻只有40多幅,後面竟有30多幅是沒有占語的,這種現象的出現足以說明這一類《占雲氣圖》肯定是先繪圖再填寫占語的,因此,這件敦煌卷子沒完成的原因肯定不是雲氣圖的繪製,而是後面抄寫占語的書手因某種原因而沒有填寫占語,以致留下這篇沒抄完的卷子。

由此我們可以推斷,這件帛書的製作,首先應是繪圖者根據某些底本來抄錄圖像,這些本子也許不是一個,但也可能並不像董珊所說,是“同一書的三或四個互有異同的竹簡傳本”。首先,從眾多的圖像來看,帛書所抄寫的底本並不一定是“竹簡傳本”,因為竹簡在圖像繪製方面畢竟有很大的局限性,故其底本或許也是帛書還很難說。其次,這些底本是否是“同一書的三或四個互有異同的竹簡傳本”也說不準。如果是“同一書”,那就不會出現圖文並排和有文無圖這兩部分的截然區別,因此,我們認為,這件帛書抄錄所依據的底本應該是當時流行的幾個不同的傳本,繪圖者在抄錄圖像時,先有人(應不是繪圖者本人)作過一些編排分類,繪圖者根據這種編排分類應作過大致的佈局安排,或許是有關日占的內容太多,故先安排了第四、第五兩列抄錄,但也許是估算不准,用兩列的空間又太多,結果留下一大段空白。

在圖像繪好後,才是書手照圖填文的時候。我們也可以推斷,書手在填文的過程中,或是有的本子上有圖而找不到文字,故文字闕如,如第六列開首所繪的三幅虹蜺圖,第三幅下就沒有占語,顯然是先有圖而找不到文字的例子。或是有的本子上有文而已抄錄的帛書上卻沒有圖像,故只好另外排列,以致出現了卷尾的四段占語,使帛書形成了所謂圖文並排和有文無圖兩個部分。

關於這兩個部分之間的關係,尚有不同的認識,而理解的差異則集中在最後一行文字上,其原文是:“此書不才其圖下者,各已從其等矣”。

劉樂賢先生在解析時說:“才,讀為在。此書不才(在)其圖下者,這本書不在它圖下的部分。等,訓為類。”“此條大致是說,書中那些沒有圖像的占文,可以各按其類去上文查閱其圖像。由此看來,《天文氣象雜占》的抄寫者是將第二部分和第一部分當作一書看待。” [15]

對此,董珊先生有不同的意見,他認為“等當訓為簡,指的就是帛書抄本所據的幾個竹簡本。《說文》‘等,齊、簡也’。在包山楚簡中,有數例用作簡策義的‘等’字。”“據此,寫在帛書《天文氣象雜占》篇末的這句話,意思是說,這書中不在其圖下的那些占文,各從它們的原簡,即:這四列占文都是原簡無圖,而並非對其圖像略而不錄。” [16]

按,兩位的解讀雖各有所長,但都有一些討論的空間。董珊將“等”讀為“簡”可能有點勉強,所引《說文》的解釋,本來是“等,齊簡也”。對此,清人段玉裁在《說文解字注》中注釋曰:“齊簡者,疊簡冊齊之,如今人整齊書籍也,引申為凡齊之稱。”這本來是很淺顯明白的意思,如果為解釋包山楚簡中的“等”字而硬將該句斷開來讀,那顯然不合《說文》訓釋的體例,現在又以之來解讀帛書中的“等”字,顯然不足為據。因此,還是應從劉樂賢所釋,讀“等”為“類”比較好,但劉的解說也還可討論。首先是“此書”並不一定是“這本書”的意思。“書”本就有“文字”的意思,這在古文獻中很常見,如《史記·項羽本紀》:“ 項籍少時學書,不成,去;學劍,又不成。項梁怒之。 籍曰:‘書足以記姓名而已。劍一人敵,不足學,學萬人敵。’”據此,“此書”也可理解為“這些文字”,即指上面所抄錄的沒有圖像的文字。其次是帛書中的“各已從其等”也並沒有他所說“各按其類去上文查閱圖像”的意思,而只是交代這些不在圖像下的文字,各已按照其類別進行了分類抄錄而已,我們細讀這些文字的內容就知道,它們的集中抄錄確實各從其類的,因為每一類的前面都有墨點,而這正是帛書中常見的分類、分節的標誌。

解讀了這句有爭議的語句之後,我們再來看這兩部分的關係,就應該是很清楚的事。後面這四段占語,應該是取自與圖文並排的底本不同的文本,它也許本身就沒有圖像,也許是帛書的繪圖者沒來得及繪圖,故單獨抄錄在一起,但其性質與前面的圖文並排部分都是一樣的,因此,劉樂賢所說的“抄寫者是將第二部分和第一部分當作一書看待”的意見是可信的。至於其抄寫形式上的表現,很可能是由於這部分是最後抄錄,原計劃本是分四列整齊抄寫的,但也許是估計不足,抄完第三列之後才發現抄不下,故將第四列拉前許多,結果在後面又留下了許多空白。這在帛書的抄寫佈局中本來是很不理想的結果,但現在看起來,這樣的不整齊佈局,對整件帛書來說,倒是起到了較好的補空作用。

二、帛書的抄手問題

我們在前面已推斷這件帛書的形成,是由圖像繪製者和文字抄寫者共同完成的,這就說明,這件帛書的抄錄並不是一個人所完成的,如果我們再從其字體去考察,馬上就會發現,其文字也不是同一個人所抄錄的,因為很明顯有兩種風格迥然不同的書體擺在我們面前:第一種字體是每列開端的一部分,如第一列是從“楚雲如日而白”開始到“越雲”為止的十四國雲圖的文字,第二列是從“雲如牛”開始到“又(有)兵車至”等文字,一直到第六列的從“臣主貿處”到“如敦布,有萬死下”(圖五)。這一種字體的文字基本上是同一種構形風格,即線條比較纖秀,用筆比較細軟,字形呈長條形,顯得古拙而隨意。

第二種字體(圖六)所抄寫的文字則是緊接着第一種字體的各列文字,還包括尾部的四列占文,其構形的線條方起尖收,穩健而靈動,用筆酣暢而飄逸,字形整體上比第一組的要大些,構形則以扁長形為主,隸書的波挑筆意充盈其間,其風格顯得俊秀而規範。兩相比較,無論是字體構形還是書體風格,兩者都不可能是出自一人之手,完全是兩個人的手筆。

很有意思的是,這種風格明顯不同的字體抄寫並不是按帛書識讀的先後順序排列的,而是整件帛書從右到左分為兩塊,這至少提供給我們帛書抄錄形成過程中的兩點資訊,其一是這件帛書的文字填寫並不是按識讀的先後順序來進行的,而是以按圖索文的方式從整體上從右往左填寫的。其二是這件帛書的文字填寫肯定是兩位元書手所完成,這兩位書手的抄寫也許是大致分工後同時進行的,而更大的可能是寫第一種字體的書手抄寫時也許比較隨意,文字的構形和佈局都不太講究,故卷面不太美觀緊湊,所以中途換了一位書手來抄寫。當然,也有可能是第一位書手抄了一部分後,突然有什麼變故而嘎然停止所致。總之,這種書體的風格差異無疑是解讀帛書抄錄形成過程的最直接的推論理據。

董珊先生設想:“帛書本的編纂者,面對三四個原簡本時,首先將有圖像的那些竹簡按照內容進行編排,汰其重複,遍錄異同,抄為六列;對那些不附屬於圖像的簡文,也大概稍作了些編次工作(例如把“月有三卯,日月食不為殃。北宮”(後3/9)這一條編入後半幅末段第三列關於日占、月占的部分),抄為帛書後半幅末段的四列。《天文氣象雜占》的編者綜合了簡本的底本和諸本的圖、文異同,既做了比較有條理的編次,也作出了較為細緻的校讎,最後才抄錄到帛上。我們今天看到的這個帛本,可視為一個經過整理的、在當時比較完善的定本。” [17]

這里可能有一個“書手”和所謂“編者”的概念要略加區別,我們剛才已說明這件帛書的抄錄形成至少是由三人合作完成,這繪圖和填文的三個人顯然都不是“編者”,他們僅僅是抄錄者而已,如果說他們是“綜合了簡本的底本和諸本的圖、文異同,既做了比較有條理的編次,也作出了較為細緻的校讎,最後才抄錄到帛上”,那顯然不合情理。當然,在他們抄錄之前有人進行過編次和校讎是有可能的,但肯定不是這三位抄手,因為從上面的分析我們已經指出,他們的合作並不十分協調,以致多有佈局不勻,有圖無文的現象出現。因此,如果將這件帛書定性為“一個經過整理的、在當時比較完善的定本”也未免過譽。應該說,這件帛書也僅僅是當時流行的有關雲氣、日、月、星占的一個綜合性的抄本而已。

三、帛書的撰抄年代

關於這件帛書的年代問題,顧鐵符先生最早指出:“《天文氣象雜占》里最有時代關係的,是一○一條至一一四條十四國、族的雲。其中有趙雲、韓雲、魏雲,說明成書是在戰國時期西元前403年三家分晉之後。其次如越、中山、宋,都是戰國時期被滅掉的國(楚滅越在西元前345年,趙滅中山在西元前301年,齊滅宋在西元前286年),而各國雲中還有這三個國。不過,古代人對地理名稱的使用常有連續性,國亡後仍可能把國名作地名用。這幅帛書的字體,雖然已是隸書,但篆書的意味還相當濃厚。同出的許多帛書中,只有《老子》甲本和《戰國縱橫家書》和它比較接近。書中稱所有國為邦,國君為邦君,不避漢高祖劉邦的諱。由此可見,這件帛書的傳抄,至遲不晚於西漢最初的幾年。但亦不排除更早的可能。秦始皇焚書,象《天文氣象雜占》這種方技方面的書,是不在被焚之列的。” [18]顧先生所論,一是指這件帛書的成書年代,一是指這件帛書的抄寫時代,這確是兩個不同的概念,一般情況下不應混同。有關帛書的成書年代,顧先生的推論是它大約成書於西元前403年之後至西元前286年之前。魏啟鵬先生則從帛書本身尋找內證來說明“帛書《雜占》乃楚人所輯”,“其年代下限不會早于楚懷王年間,而不排除作于秦楚之際的可能”。至於帛書的抄寫年代,顧先生的意見是“至遲不晚於西漢最初的幾年”,魏先生沒有明說,只是指出這件帛書“在漢初流傳于長沙,疑與鄧弱有關”。[19]

現在看來,兩位先生的推論都各有其理據,但他們都忽略了對這件帛書形成過程的文本學考察。根據我們上面的分析,這件帛書的抄錄,應該是彙集了至少兩個以上的同性質的底本輯錄而成,因此,如果單以某一局部或某一圖像占文來推斷這件帛書的成書年代,就或多或少有以點代面的疑問。此外,這件帛書在抄錄的過程中,本身已有編次,對此,董珊先生從帛書中出現的“同圖異占並存”、“異圖同占並存”等現象揭示出這件帛書所用底本的至少有“任氏”、“北宮”、“趙氏”等三家之書,如:“天子亡,諸侯□□。任氏。其一曰:亡地。趙[氏]。”這是“任氏”與“趙氏”異占並存的例子。又如:“人主有喜,軍旅在外,軍旅大喜。任氏。今北宮曰:軍有大事。”這是任氏與北宮同圖異占並存的例子,其中任氏所占比較具體,且有喜憂的判斷,北宮所占則只有提示,沒有吉凶判斷,兩者所占的側重點顯然不同。更值得注意的是這個“今”字,這說明“北宮”應是與抄錄帛書者同時代的星占家,這也就告訴我們,這件帛書所錄的內容既有西漢以前的星占家的占語,也有抄錄帛書同時代的星占家的占語,因此,我們並不能簡單地將帛書的成書年代和抄寫年代截然分開,因為帛書的抄錄的過程中,已經對不同的底本進行過歸類和編排,同時還有抄錄者自己的按語,如最後一句:“此書不才其圖下者,各已從其等矣”,就是對帛書這一部分轉抄體例所作的說明,完全是抄錄者所為,類似於今天所作的體例說明,這也說明這件帛書並不是象典籍一樣的照本複製,而是一種重新的組合編排,所以,竊以為,類似這種實用性的帛書,在不能確認其成書年代的情況下,最好不要勉強去推斷其所謂成書年代,而是直接討論其撰抄年代即可。所謂撰抄年代,也就是帛書抄錄成書的年代,因為在抄錄的過程中已加入了編撰者的意見,從嚴格意義上講,它已不是所用底本的原來面目,而是經編次形成了一卷新的帛書,因此,我們討論帛書《天文氣象雜占》的時代問題,也應該主要是要討論它的撰抄年代。

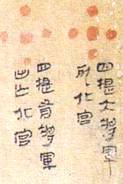

我們認為,帛書《天文氣象雜占》的撰抄年代,應與帛書《刑德》甲篇的撰抄年代相近。因為從書體上看,這件帛書第一部分的字體,與帛書《刑德》甲篇的非常接近,如“雲”、“勝”等字的寫法和用筆基本上完全一樣,其中特別重要的是,《刑德》甲篇的“刑德運行干支表”中所記的“今皇帝十一”(圖七)的“今”與《天文氣象雜占》中的“今北宮”(圖八)的“今”完全一樣,因此,我們將兩者說是同一抄手所寫也未嘗不可。如果確實是同一抄手所寫的話,那麼,兩件帛書的撰抄時間也應基本相同。筆者曾指出,《刑德》甲篇是漢高祖十一年的數術方士為軑侯利蒼撰抄的一份用於軍戰的刑德數術文獻[20],那麼,帛書《天文氣象雜占》也應撰抄于漢高祖十一年(西元前195年)或稍後,因為後一種字體,又與有漢文帝三年(西元前177年)的明確紀年的帛書《五星占》(圖九)的字體風格比較接近,由此,我們是否可以這樣說,這件帛書比較準確的撰抄年代應在漢高祖十一年至漢文帝三年之間。

附圖:

(圖一)

(圖一) (圖二)

(圖二) (圖三)

(圖三) (圖四)

(圖四) (圖六)

(圖六) (圖七)

(圖七) (圖八)

(圖八) (圖九)

(圖九) [1] 文物出版社1979年10月出版

[2] 《天文氣象雜占》,載《新發現中國科學史資料的研究·譯注篇》,京都大學人文科學研究所,昭和六十年。

[3] 《馬王堆帛書〈天文氣象雜占〉》,載《夕陽芻稿》第202-231頁,紫禁城出版社1988年版、《馬王堆帛書〈雲氣彗星圖〉研究》,載《中國古代天文文物論集》文物出版社1989年版。

[4] 《簡帛數術文獻探論》第213-233頁,湖北教育出版社2003年版、《馬王堆天文書考釋》第100-159頁。

[5] 《馬王堆漢墓帛書中的彗星圖》,載《文物》1978年2期

[6] 《馬王堆帛書彗星圖試釋》,載《上海博物館集刊》第三集,上海古籍出版社1986年版

[7] 《帛書天文氣象雜占的彗星圖占新考》,載《馬王堆漢墓研究文集》,湖南出版社1994年版

[8] 《帛書天文氣象雜占的性質與纂輯年代》,載《馬王堆漢墓研究文集》,湖南出版社1994年版

[9] 2005年6月13日發於“簡帛研究”網

[10] 文物出版社1979年10月出版

[11] 《馬王堆漢墓帛書中的彗星圖》,載《文物》1978年2期

[12] 《馬王堆天文書考釋》第100-159頁。中山大學出版社2004年5月版

[13] 《談馬王堆帛書〈天文氣象雜占〉的形成》,2005年6月13日發於“簡帛研究”網

[14] 刊於《中國文物》第1期,文物出版社1979年10月出版。

[15] 《馬王堆天文書考釋》第100-159頁。中山大學出版社2004年5月版

[16] 《談馬王堆帛書〈天文氣象雜占〉的形成》,2005年6月13日發於“簡帛研究”網

[17] 《談馬王堆帛書〈天文氣象雜占〉的形成》,2005年6月13日發於“簡帛研究”網

[18] 《馬王堆帛書〈天文氣象雜占〉內容簡述》,載《文物》1978年2期

[19] 《帛書天文氣象雜占的性質與纂輯年代》,載《馬王堆漢墓研究文集》,湖南出版社1994年版

[20] 《試論帛書〈刑德〉甲、乙本的撰抄年代》,載《國際儒學研究》第十一輯,2001年3月

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有