論馬王堆漢墓“駐軍圖”應正名為“箭道封域圖”(增訂稿)

作者:邢義田 發布時間:2008-01-04 00:00:00(中央研究院歷史語言研究所)

(首發)

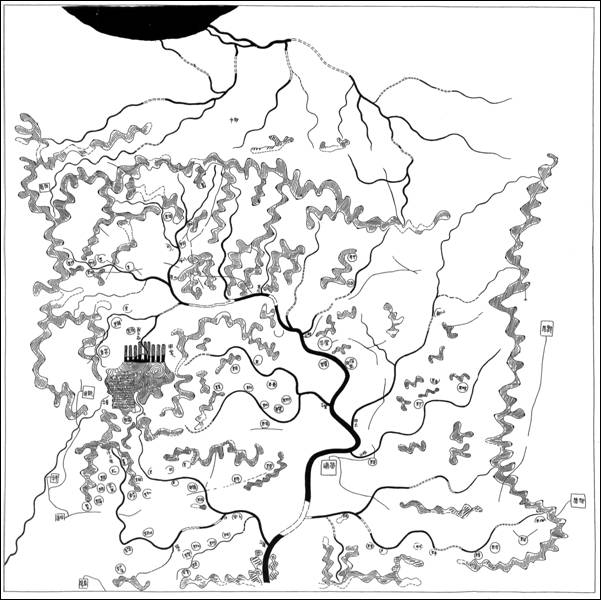

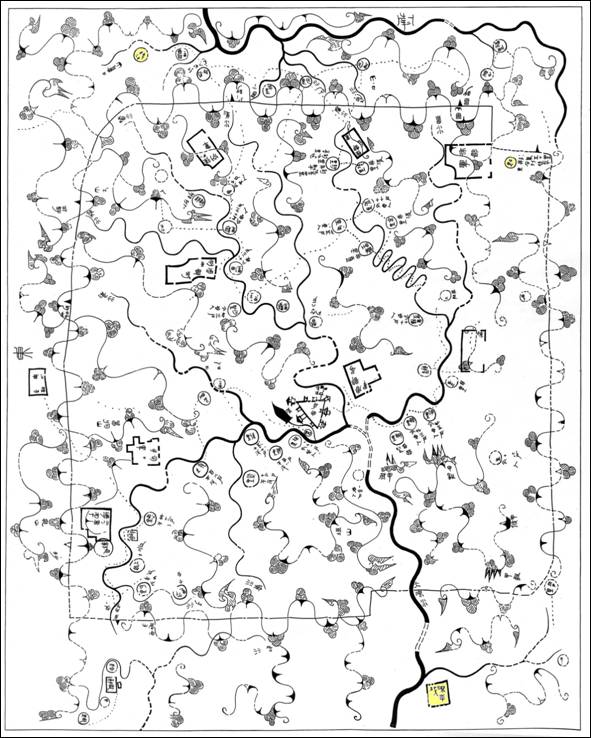

馬王堆三號墓墓主是長沙國相軑侯利倉之子。其墓東邊厢的漆盒內出土了共約十餘萬字的古佚書,也包括三幅帛畫地圖。除去其中一幅僅勾畫建築,所謂的城邑或園寢圖,真正具有地圖性質的是所謂描繪長沙國南部的地形圖(附圖一)和駐軍圖(附圖二)。學者據字形、避諱各種線索研究的結果,證明這個漆盒中的古佚書應是由不同的人抄寫於漢代以前至漢初文帝初元三年左右。[1]這些地圖的製作時代一般認為和呂后七年(西元前一八一年)南越王攻打長沙國南部邊境到漢文帝元年(西元前一七九年)罷兵以前的長沙國緊張情勢有關。[2]換言之,這些書和地圖一般認為都不是為陪葬而特別製作的明器,而是墓主軑侯之子生前所喜愛或所需,蒐集和曾使用的實用品。果如此,這兩幅地圖就有了更能反映真實情況的價值;其內容大家都熟悉,不必多說。本文擬對所謂駐軍圖提出一些不同的看法,以求教於方家。漢代沿邊的行政單位因邊防需要,一直有較為強烈的軍事性,在行政上常常軍、民政合一,有時僅以軍事性的都尉為首長,不置一般的縣令、長,或甚至可以同時有兩個以上的都尉。李均明先生曾比較漢西北邊塞居延地區和箭道的防務佈局,有力地證明了在這類邊防地帶,軍事民政合一的特色。[3]李先生之說也可以堅強地證明駐軍圖上“箭道”的道是縣、道的道,是縣一級的地方行政單位。當邊地出現軍事狀況時,它也就成為邊防中心。

過去大家因圖上有“周都尉軍”、“徐都尉軍”、“司馬得軍”等等注記,將此圖定名為駐軍圖。因為地圖周邊有一圈略呈長方形的紅色線,又有人名之為防區圖或守備圖。[4]此外,大家注意到南越國在漢初曾攻陷長沙國數縣,普遍認為周、徐都尉軍或是為此,由中央調派而來此駐紮,也有學者認為不是中央軍,而是長沙國本身的軍隊。[5]不論如何,幾乎沒有例外,大家一致認定因為南越國的入侵,長沙國或中央調派防軍,因而繪製了這幅守備圖或駐軍圖。

這是一條理解此圖的思路,不是全無道理。地形圖只是長沙國南部的一個區域,所謂的駐軍圖又是地形圖所示區域的一部分,這兩圖和墓主有特殊的關係,應是合理的推想。但是,到底是什麼關係?可能性應該有很多。命名為駐軍圖,強調了其軍事性,大家在思考時,有意無意之間,不免受到局限,會排除從其它角度去理解此圖的可能性。這樣是否能掌握到此圖的真正性質?不無疑問。

第一,將這幅圖的繪製和高后至文帝時期漢與南越國的衝突連繫起來,並沒有真正直接的證據。圖上里戶注明有若干“不反(返) ”或“今毋人”,或某里并某里,其原因可以很多,不一定非是因南越國攻入所造成。秦楚之際,百姓多逃離鄉里,漢定天下之初曾令百姓返還故里,復其故爵田宅。百姓歸返故里的速率,遲速不一。此圖假使如大家所說繪於高后至文帝時期,離劉邦定天下僅只二、三十年,有些逃戶不堪一遷再徙,索性落戶不歸,也是常事。長沙國南部或許就有這樣的情況。另一個可能的情況是這些不返的多為漢化尚淺或尚未漢化的越人,還算不上是秦漢治下穩定的編戶齊民,而是游離於“編戶”與“蠻夷”之間的“新黔首”。他們像張家山〈奏讞書〉秦始皇時代南郡文書中的新黔首,因不堪邊吏役使而逃亡。

第二,如果駐軍圖真的是在漢和南越國衝突的時期所繪,或如有些學者所說是“前線指揮中心”使用的地圖,[6]圖上似乎應該注記“敵軍”之所在,或者注記其兵力佈署。這是所謂守備圖、駐軍圖或防區圖不可少的內容吧。這幅圖上卻完全沒有和南越國軍事行動或佈署相關的標示或文字注記。曾有學者表示:“根據馬王堆古地圖不成文的體例規定,凡屬南越境內的縣城村里聚落均不予以表示。”[7]姑不論如何能得知馬王堆地圖繪製時的不成文體例規定,僅僅從許多學者認定的此圖是“前線指揮中心”所使用的這一點看,就可以判定其上不可能不注記敵營何在。《管子٠地圖》說:“凡兵主者必先審知地圖。轘轅之險,濫車之水,名山通谷經川,陵陸丘阜之所在,苴草林木蒲葦之所茂,道里之遠近,城郭之大小,名邑廢邑,困殖之地必盡知之,地形之出入相錯者盡藏之,然後可以行軍襲邑,舉錯知先後不失利,此地圖之常也。”《管子》一書漢世十分流行,其所說地圖要素,頗可以和所謂的駐軍圖相互印證。如要“行軍襲邑”,怎可能不在圖上標出欲襲之“敵邑”位置?以下再舉一個漢代地圖上明確繪有“敵邑”山川要塞的例子。武帝欲征閩越,淮南王劉安上書反對。上書中說:“臣聞越非有城郭邑里也…以地圖察其山川要塞,相去不過寸數,而間獨數百千里。”(《漢書٠嚴助傳》,頁2778)淮南王知道閩越沒有像中國一樣的城郭邑里,是聽說的;他了解閩越的山川要塞,卻是從地圖上得知。他的地圖明顯不是“前線指揮中心”的軍圖,而是諸侯王所能擁有的一般地圖。這樣的圖上不但可見閩越的山川,還可見到要塞!果如此,豈能想像一張前線指揮中心的地圖,反而一無敵人要塞的踪影?如果是因南越國入侵而繪製的地圖,圖上無論如何應有入侵者的相關注記。退一步說,如果這是一張不注記“敵軍”,僅注明本國軍隊的駐軍圖,最少也應注記各都尉和司馬軍的裝備或兵力人數。此圖沒有這方面的注記,卻注記幾十個里的里名、戶數和戶口動態,不是奇怪嗎?

第三,如果看一看秦末蕭何入關中,收秦丞相和御史府律令圖籍的故事,就可以知道,這些圖籍不僅包含各地的“戶口多少”,還有“天下厄塞,彊弱之處”(《史記•蕭相國世家》,頁2014)。如此,就可以理解淮南王劉安手上的地圖並不特別,當時不論中央或地方的地圖其實都注記有這些和民政和軍事相關的內容。

馬王堆“駐軍圖”、“守備圖”或“防區圖”這些命名,從一開始就造成了大家認識此圖性質的框框。唯有跳脫出來,才看得見其它的可能性。對照地形圖來看,所謂“駐軍圖”很可能是一張漢代郡國常有,普通的箭道行政區地圖,在漢代或應名為箭道圖或箭道封域圖。[8]如此一來,本來不可解之處,或許可以得到解釋。

第一,箭道是縣一級單位,漢代郡、國、縣、鄉都有行政地圖,清楚標明郡、國、縣、鄉之界。[9]傅舉有先生曾清楚指出沿箭道圖邊緣有用紅色線標出的近乎正方的長方形,方形紅線旁有七個紅色三角形表示封界線的標示以及文字注記“居向封”、“昭山封”、“滿封”、“武封”、“留封”等。四周的封名是縣道封域的重要線索。傅先生指出所謂的封不是烽隧的烽,而是封界,完全正確。古代封疆以人為的列樹、界石、溝壑、土堆等作標識,或以自然地形如某山、某川為界線。這幅圖上的封恰恰都在紅色線框的邊上,有些是山,有些是水,又標注為某某封,可能是該處有特別樹立的標識。封界線之內就是箭道的行政轄區。因為箭道處在邊境,軍事頗重,都尉之軍佈置各處,稱它為箭道防區圖,也無不可。但所謂防區,和行政轄區無疑相互重疊。張金光先生論先秦封疆之制,曾有這樣的總結:“辦理封疆過程及手續,除了履勘正定封界,並為文說明四至疆境封識外,還要立誓,並交付封域圖。《散氏盤》言‘受圖於豆新宮東廷’可證。圖當繪以封疆界識之形象,文則以說明其四疆封識及其特點。圖文相輔。”[10]漢武帝在立三子為王的制書裡,曾提到丞相等建議的禮儀中有“令史官擇吉日,具禮儀上,御史奏輿地圖”(《史記٠三王世家》)。御史之所以要奏輿地圖,就是要劃定諸王所領的封域。馬王堆三號墓主是長沙國相之子,出土的這兩幅圖,正可以證明自先秦而來的封域圖,到漢世仍基本上沿襲未替。

第二,因為是縣道一級的行政區域圖,因此不僅以特別的符號,明顯標出行政中心的所在(即圖中央以三角城堡形狀標注“箭道”二字之處),也清楚繪出區域內外主要的山脈和水系等自然環境,以及道路、聚落、戶數、駐軍地等人為環境情況。縣、道和鄰近縣份不可能沒有往來,所謂的地形圖,主要標示了箭道和鄰近地區大範圍內的大致形勢,因僅為示意,標示的內容較為簡略。令人較不解的是行政中心箭道不畫成方形而畫成三角形。按漢代縣城一般呈方形,不論漢代河南縣城遺址或和林格爾東漢墓壁畫裡的縣城圖,基本上都是方形。這幅帛圖上幾個都尉軍所在基本上也以方形呈現。箭道作三角形,或因為寫實,箭道之城真的築成此形,各邊牆上更有供眺望的角樓或亭;也不排除另一可能,即在地圖標示法上,為突出箭道行政中心和周邊單位不同的等級,而用了唯一且不同的標示符號。

第三,如為縣道行政圖,為何標示有“里”,卻沒有“鄉”?或許不是沒有標示,而是幾個都尉軍的所在,就是鄉一級單位的所在。這只要看看各軍分佈,即可猜得一二。漢代一縣一般分為四或五鄉。在位居圖中央的箭道首府之旁,有長方框注明周都尉軍。這應是都鄉之所在。箭道以東,有長方形框,注記“徐╱”,東北又有長方框,注記“徐都尉□”,北邊和西北另有長方框,注記“徐都□軍”、“徐都□別軍”,再偏西一點有長方框,注記“周都尉別軍”、西及西南有框,注記“司馬得軍”。西邊封界之外另有注記“桂陽□軍”。此軍注記“桂陽”,表明屬桂陽,不屬箭道。就箭道封域內,可以清楚看出各軍佈局,除中央都鄉一支,其餘各軍分屬周、徐兩都尉。如果自圖西北角到東南角劃一線,周都尉各軍剛好佈置在箭道首府及箭道西南半部,徐都尉各軍在東北半部。幾個“別軍”應是都尉軍的分遣單位,二司馬軍應是周都尉的下屬。漢道編制於文獻無徵,應如李均明先生所考,較類似於西北邊地縣或候官一級的組織,也就是在都尉之下,置司馬、千人等等。嚴耕望先生在討論縣廷組織時,曾指出“尉常以部為稱,故多與令長別治”,又指出縣常有左右二尉。[11]在地形圖和箭道圖中都有注明的“部”,已有學者指出這應相當於鄉。[12]駐軍須要糧草和民伕擔任後勤,只可能駐紮在人戶較集中的鄉部所在之地。

現在無法斷言箭道有幾鄉,以意忖度,除了中央的都鄉,東北三個徐都尉軍之間應有一鄉,西北徐都尉別軍和周都尉別軍之間有一鄉,或即在圖上的“

還有一個根本問題必須回答:如果推定這張圖不是駐軍圖而是箭道行政區域圖。這個區域有多大呢?是否符合漢代地方行政區域規模的一般標準?幸好此圖西南角注明有“齕障”、“齕里”,可知箭道西南應大致和齕道相鄰,此圖正東注明桂陽某軍,亦即東應與桂陽相鄰。可惜曾踏查地圖上古城址的周世榮先生沒有能找到漢代桂陽和齕道的明顯遺跡,[13]否則即可根據桂陽和齕道的所在位置,較準確地估計出箭道的方位和大小。張修桂先生曾努力比對今天這一帶的地圖,指出駐軍圖各部分精確度不一,比例不同,其主區只可能在今日輦江以東的碼市盆地內,主區方圓一百六十里,面積約八百五十平方公里。[14]

張先生極盡地理學家計算之能事,得出以上的結論。可是細讀其文,不難發現為維護這兩張珍貴古地圖的“精確性”,曲加彌縫的斧鑿之痕處處皆是。他將一張圖辛苦地分為較精確的主區、次之的南鄰和北鄰區,以及無精確度可言的“裝飾區”。又發現駐軍圖在某些地區的準確性,甚至不如比例尺大甚多的地形圖。例如他說:“永豐河自東南流向西北,合沙田河之後才折向西流注入大寧河的平面形態,在地形圖上反映極其準確,但在駐軍圖上基本改為東西流向,具有極大的變形。其原因蓋受南部圖框限制,不可能按其真實流路繪製。因此,駐軍圖永豐河上游河段,僅屬示意性質,絕不能和沙田河、福水,尤其是蕃水,延水和袍水的精度相提并論。”[15]大家不要忘了駐軍圖南部正是和南越國接界的“最前線”。依常理,越是接敵的前線,越須要小比例尺,精確詳細的地圖。這樣一幅前線指揮中心使用的小區域地圖,某些“最前線”部分的準確度,反比不上大比例尺的地形圖,甚至“受南部圖框限制,不可能按其真實流路繪製”而有“極大的變形”,這合理嗎?

迄今所有企圖找出馬王堆地圖和今天地圖關係的努力,都遇上一個共同的心理障礙,即大家都不太願意承認這兩幅圖“基本上不精確”;即使承認某些部分有誤差,甚至有較大的誤差,也要咬定和證明所謂的“主區”或某些部分相當精確。張先生作了十分細心和專業性的努力,指出馬王堆帛書整理小組及一些其他學者在估計地圖比例尺和地理位置比定上的錯誤,承認某些部分存在較大的誤差,推定駐軍圖的主區在今碼市盆地之內。[16]不過他的論證基本上仍建立於兩圖皆經“實測”的假定上,將駐軍圖上的山川形勢區分為幾個精度不一的區塊,再套疊在今天這一帶最相近的區域,其中若有不合,則加彌縫解說。正因為經他如此細緻努力,仍須費辭彌縫,反而使我肯定相信,這兩幅圖恐怕都僅僅是示意圖,大致勾勒了這一帶的山川地貌和人為建置的相對位置而已。想確切地比定它在今天地圖上的位置,得出令人信服的結論,恐屬徒勞。[17]

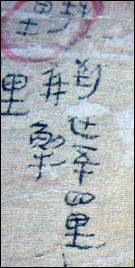

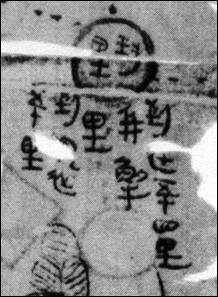

因此,與其費力比定今天的地圖,不如利用圖上提供的線索去估計它所打算示意的大致範圍。怎麼估計?圖上有些有用的注記。關鍵的注記出現在地圖西南角的石里和南部約略中央位置的封里(以地圖所標南北方位為準)。據帛書整理小組的釋文,石里旁的注記是:“到乘五十里,并石,到廷六十里”,封里注記作:“到廷五十四里,并犂里,到袍廷五十里”。袍、廷二字並不很可靠。袍字因原帛破損,極殘,幾不可釋。其旁有“袍水”,南方不遠有“袍里”,兩相比對,或可推測為袍字。廷字筆劃和圖上其它廷字頗有出入,比較像是封里南方的“延里”的“延”字(附圖三)。張修桂在其大作中即釋為“延”字。[18]換言之,這一注記似應釋為“到廷五十四里,并犂里,到袍、延五十里”。所謂袍、延,或指其南方距離約略相等的袍里和延里(附圖四)。唯果然如此,其里數又和圖上其它注記的里數,在比例上差距太大。思之再三,沒有很好的解答,對封里注記中“袍延”二字的隸定只能暫時擱下,另從別處找線索。

圖上石里、封里注記中的“廷”字,也有不同的隸定。馬王堆漢墓帛書整理小組釋作“廷”;張修桂先生卻將“廷”一律釋作“延”,認為即延里、延水的延,並作為推定駐軍圖主區範圍的一個依據。[19]曹婉如等編《中國古代地圖集 戰國-元》附有一張駐軍圖復原釋文,也一律將“廷”改釋為“延”。[20]這一出入關係重大。我手邊幸有陳松長先生所贈若干地圖局部照片和一九七七年文物出版社《古地圖》中所附的原帛拚復照片和線描摹本。從照片和摹本看,整理小組所釋似較為正確,應作廷而不是延,尤其是石里注記中的“廷”字,完整清晰,可以確認為廷字無疑(附圖五)。由此推定封里注記中,上半殘,下半和“廷”字相近的字,應也是廷。如果“廷”字之釋可以接受,接著要問“廷”何所指?又該當何處?

在回答之前,須要先判定圖上的另一定點,即石里注記中“乘”的所在。一旦找到兩、三個定點,就可以依據注記的里數,推定整個區域的大致面積和範圍。在圖的東南角,有用紅色和某某里相同的圓圈注明的“故乘城”,在箭道的西南方另有“乘陽里”。張修桂先生認為“到乘”的“乘”是指乘陽里,[21]我認為從里程和比例尺看,應指故乘城。原因很簡單:“乘陽里”可簡稱為“乘陽”,卻無法簡稱為“乘”。所謂的故乘城,“故”字是形容詞,和圖上另一注記“故官”的故一樣,都是指曾經設置而今已廢除的單位;“乘城”,依漢世語言習慣(漢簡中書爵里,每省略縣邑鄉而僅書其名,此圖中袍里、延里即可省作袍、延),則可簡稱為“乘”。因此將石里注記中的乘推定為故乘城,較為合理。

如果從石里到故乘城為五十里,即可進一步去推算和封里相距五十四里,又和石里相距六十里的“廷”,應大致在什麼方位。推算的結果,此“廷”似乎只可能是指居於全圖中心,特別畫成三角形城堡的箭道。第一,從距離來說,圖上標示的里數無疑不是直線距離,而是漢代簡牘文書中常見的“道里數”,也就是圖上以虛線表示的交通線長度。石里在箭道的西南,封里約在箭道的正南,石里距箭道稍遠有六十里,而封里相距五十四里,相對距離大致合理。其次,依漢代習慣,地方政府可以稱為“廷”的只有郡廷和縣廷,又廷、庭相通。《後漢書•馬援傳》謂馬援奏言西于縣戶有三萬二千,“遠界去庭千餘里,請分為封溪、望海二縣”。此庭指縣庭,十分清楚。哀帝時拜龔舍為太山太守,《漢書•龔舍傳》謂“使者至縣請舍,欲令至廷拜授印綬。”這一句,荀悅《前漢紀》作“使者到縣,請舍到庭受拜。”“至廷”也就是“到庭”,即到縣庭。去廷(庭)和到廷(庭)都是漢世常詞。這幅圖上的“到廷”也不例外。道相當於縣,箭道應該就是所屬鄉里所謂的廷。

箭道之名不見於傳世文獻。從馬王堆帛圖和其它越來越多的出土文獻可證,傳世文獻失載的地名或行政單位名稱極多,不能因此認為箭道不是地方行政單位-道。[22]就這幅圖來說,箭道居於全圖的中心,以最細緻和特殊的三角形帶角樓的城堡形狀被標示出來,甚至標示其有門,其旁有複道和塘陂(波),其重要性可謂一望可知。學者早已正確指出,地形圖的繪製時間要比駐軍圖早,在地形圖上沒有標注箭道。這意味著箭道設置的時間明顯較地形圖上注明的泠道、齕道等為晚。箭道和泠道、齕道同名為道,可知應是和泠、齕二道同級的地方行政單位。

如果以上的推定可以成立,也就是從圖西南角的石里到故乘城有五十里,到圖中央的箭道有六十里,封里到箭道也是五十里,那麼就可依比例推估略呈方形的箭道封域邊界,一邊長度約在百里左右。所謂依比例,僅是大略言之。由於這些標注的里數是交通線的長度,非直線距離,又全圖僅僅是示意大致的相對位置,因此不能要求完全合於比例。箭道封域方百里左右,恰恰合於《漢書•百官公卿表》所說的漢代一縣“大率方百里”。如果這一估算尚非無理,也就可以證明所謂的駐軍圖,在性質上,更準確地說,應是箭道圖或箭道封域圖。

假使承認所謂的駐軍圖僅僅是一般縣道一級的封域圖,第一,就比較容易理解其上為何沒有軍事守備圖、駐軍圖或防區圖上不可少的要素。其次,也比較好理解地形圖和箭道封域圖上的兩個重要歧異。其一,大家都注意到“深平”在地形圖上是用和里相同的圓圈表示,封域圖卻用方框,更注明為“深平城”,為何有此差別?其二,為何封域圖標注了“箭道”,地形圖卻不見其蹤影?過去學者一致認為地形圖的繪製較早,但因南越國的衝突,兩圖繪製的時間相去不應太遠。這樣思考,完全是因為大家都擺不脫兩圖和南越衝突相關的這一認定。可是,如果認定兩圖和這一衝突有關,繪製的時間即不可能相去不遠;如此,則較不好解釋為何圖上出現了上述的差異。

如果擺脫和南越國入侵事件的關聯,就可假設這兩圖是由不同的人所製,繪製的時間可以相去較久。第一,這兩圖山脈的畫法,完全不同。地形圖用扭曲的閉合曲線畫出綿延的山脈走勢,其中加上斜線;封域圖用相連的山字形和堆疊的三個加墨線的圓圈表示山脈。為什麼短時間內產生的兩張地圖,會有這麼大畫法上的歧異?過去大家注意到了,多避而不論。如果對照甘肅天水放馬灘五號西漢墓出土紙質地圖上的山脈,用較為簡略相連的山字形表示(附圖六.1-2),放馬灘一號墓木板地圖第三塊背面的山脈,也用和馬王堆封域圖更為相似,但較為簡略的山字形和堆疊的圓圈表示(附圖七)。[23]據此或者可以說,在山脈畫法上,地形圖是一派,放馬灘地圖和箭道封域圖屬於另一派。如果承認放馬灘地圖的時代(秦昭王卅八年,李學勤之說)早於馬王堆的帛圖,那麼封域圖畫工所師承的畫法,反而可能早於地形圖。這其中隱含的問題,一時無法在此進一步討論。無論如何,畫法如此不同的兩幅圖,與其說是短期間內製成,不如說是在相去較久的時間內,由不同的畫工所製。將兩圖製作的時間距離拉長,也比較好解釋深平前後地位的變化,又為何箭道不見於繪製較早的地形圖上。

為什麼箭道封域圖和地形圖會出現在長沙國相軑侯利倉之子的墓中?並沒有直接證據,仍然無法確實回答。目前只能說,箭道一地和其周邊地區和墓主生前應曾有特殊緊密的關係,或許他曾在此地任一生中最主要,或最後的官職吧。有些學者根據三號墓出土不少弓矢、劍、戈、矛等兵器,認為墓主很可能是長沙軍隊在這個守備地區的統帥或重要將領。[24]可是漢代地方或守疆之吏,身兼文武,墓中出土兵器十分平常。[25]利倉之子只要曾在箭道出任一地之長或其它要職,就可能擁有地圖,也可以兵器陪葬。這些都不是統帥或重要將領的專利。

總結來說,馬王堆這兩幅地圖的價值恐怕不在於其精確性,也不在它們可以如何復原在今天的地圖上,而是帝國邊陲的一位地方官員曾如此刻意地將這樣的兩幅圖帶往死後世界,而這兩幅圖又如此微觀地呈現了當時帝國邊緣一個小小的角落。

還有一點值得提出。天水放馬灘木板地圖上的氐道和長沙國南部的箭道相距甚遠,一在秦帝國西陲,一在漢帝國的南緣。遙遠的兩地卻在數十年,不到百年的時期內,出土如此相似的地圖,不能不令人好奇是什麼因素促成了這樣的現象?如果和放馬灘地圖一起考慮,馬王堆出土的這些地圖,恐怕不是學者通常所說和南越國入侵有關的駐軍圖、防區圖或守備圖,而是秦漢邊地縣、道一級地方官吏通常使用的行政地圖。

地方官員死後,以這樣的地圖陪葬,應是秦至漢初,某些地區這類官吏的一種習俗。[26]這背後的思維,應該和秦始皇陵“上具天文,下具地理”的設計理念有異曲同工之妙。也就是說,不論中央或地方的統治者以不同的形式和規模,將他們生前所治理的世界帶入或重現於地下。始皇是天下之主,其墓利用各種形式的陪葬物、建築或雕畫,具體而微地呈現出“天下”。近年從事秦漢都城和帝陵考古的學者幾乎一致認為秦漢帝陵有意模仿都城或宮城的規模,[27]而帝都宮室又是天下的縮影。《三輔黃圖》提到咸陽故城時說秦始皇更命信宮為極廟,“象天極”,築咸陽宮“以則紫宮”,“渭水貫都,以象天漢,橫橋南渡,以法牽牛”,又說漢築長安,“城南為南斗形,北為北斗形”。[28]這些說法都是象徵性的,不必去和實測的城或宮一一對應。重要的是帝都宮城對應的“天文”,也正是象徵性的“地理”,也就是天下。生前的宮城如此,死後的陵墓自不例外。

宮城和陵墓能如此“法象天地”的只有皇帝;皇帝以下,陪葬帝陵的諸侯王、二千石等不同秩級的官員,其“墓園至少能代表其王國的都城,甚至象徵著其所管轄的整個諸侯王國”,雖然西漢二千石官員的墓還不能確實辨認,但從新莽以後的十餘座二千石官員墓規模看,“其墓葬形制的流行趨勢應與列侯墓大致相同。”[29]換言之,秦漢的諸侯王和地方官員是以較為簡單卑微的陪葬物和規模,呈現他們是“一方”之主。木、帛或紙上某一地的地圖正是“一方”的象徵。此外,以一鄉、一縣或一郡的戶口簿、算簿、集簿,或官印陪葬,物品不同,象徵的意義殊無二致。陪葬的簡牘文書或地圖,雖然可能是生前實用之物,性質上應該都是副本(漢代稱之為“副”),而官印則是仿製品。真正的官印和文書圖籍正本,在正常情況下,不太可能用來陪葬。[30]

2007/8/20-2008/1/3

原刊:《湖南大學學報(社會科學版)》第21卷第5期(2007),頁12-19。刊出後承陳松長先生厚意,賜下原帛圖局部照片,因而得以更換附圖,稍作修訂,並對地圖出現在地方官員墓中的意義略作說明。在此謹誌對陳先生的深深感謝。

附圖一 地形圖

附圖二“箭道封域圖”(駐軍圖)

1 2 3

附圖三.1-3“封里”文字注記 1、2原帛照片,3《古地圖》圖版局部

附圖四“延里”原帛照片 附圖五“石里”原帛照片

附圖六.1 天水放馬灘五號墓出土紙質地圖殘片

附圖六.2 紙質地圖殘片線描圖

附圖七 天水放馬灘木板地圖第三塊背面線描圖

(編者按:本文收稿日期爲2008年1月3日。)

[1]陳松長,《帛書史話》﹙北京:中國大百科全書出版社,2000﹚,頁9-10。

[2]同上,頁80。

[3]參李均明,〈關于駐軍圖軍事要素的比較研究〉,收入湖南省博物館編,《馬王堆漢墓研究文集》(長沙:岳麓書社,1994),頁161-165。

[4]參譚其驤,〈馬王堆漢墓出土地圖所說明的幾個歷史地理問題〉;詹立波,〈馬王堆三號漢墓出土的守備圖探討〉收入《古地圖論文集》(北京:文物出版社,1977),頁24-40,50-56。

[5]不同意見參傅舉有,〈關于駐軍圖繪製的年代問題〉,收入傅舉有,《中國歷史暨文物考古研究》(長沙:岳麓書社,1999),頁174;周世榮,〈馬王堆帛書古地圖不是秦代江圖〉《馬王堆漢墓研究文集》,頁167。

[6]前線指揮中心一說見張修桂,〈馬王堆駐軍圖主區範圍辨析與論證〉,收入復旦大學歷史地理研究所編,《歷史地理研究》(一)(上海:復旦大學出版社,1986),頁189。

[7]張修桂,〈馬王堆駐軍圖主區範圍辨析與論證〉,頁177。

[8]封域為漢代常詞。《史記•秦始皇本紀》:“古之帝者,地不過千里;諸侯各守其封域。”《後漢書•梁冀傳》謂梁冀:“又多拓林苑,禁同王家。西至弘農,東界滎陽,南極魯陽,北達河、淇,包含山藪,遠帶丘荒,周旋封域,殆將千里。”

[9]參邢義田,〈中國古代的地圖〉《中山大學藝術史研究》6(2005),頁105-124。

[10]參張金光,《秦制研究》(上海:上海古籍出版社,2004),頁166;邢義田,〈中國古代的地圖〉,頁107-111。

[11]嚴耕望,《中國地方行政制度史甲部-秦漢地方行政制度》(台北:中央研究院歷史語言研究所,1990三版),頁220。

[12]參張修桂,〈馬王堆地形圖測繪特點研究〉,傅舉有,〈馬王堆漢墓出土的駐軍圖〉,收入曹婉如等編,《中國古代地圖集 戰國-元》(北京:文物出版社,1990),頁6、10。

[13]周世榮,〈馬王堆三號漢墓地形圖古城邑的調查〉《湖南考古輯刊》2(1984),頁84;〈馬王堆帛書古地圖不是秦代江圖〉《馬王堆漢墓研究文集》,頁169。

[14]張修桂,〈馬王堆駐軍圖主區範圍辨析與論證〉,頁188、196。

[15]張修桂,〈馬王堆駐軍圖主區範圍辨析與論證〉,頁192。

[16]這裡必須指出曾參加古地圖復原工作的韓仲民先生,在十餘年後回顧地圖整理經過和檢討得失時,能夠平心靜氣檢討兩幅帛圖在拚接復原上存在的問題,也指出兩圖彼此之間以及兩圖和今天地圖比定上的矛盾。參氏著,〈關於馬王堆帛書古地圖的整理與研究〉,《中國古代地圖集 戰國-元》,頁12-17。

[17]擧例來說,張修桂認為駐軍圖主區在今碼市盆地內,但曾調查遺址的周世榮先生發現駐軍圖上箭道的位置雖不能確定,但肯定離碼市盆地甚遠。目前諸說少有交集或共同認可的部分。參韓仲民,〈關於馬王堆帛書古地圖的整理與研究〉,頁16。

[18]張修桂,〈馬王堆駐軍圖主區範圍辨析與論證〉,頁175。

[19]參馬王堆漢墓帛書整理小組,〈馬王堆三號漢墓出土駐軍圖整理簡報〉,收入《古地圖論文集》,頁48-49;張修桂,〈馬王堆駐軍圖主區範圍辨析與論證〉,頁175;〈西漢初期長沙國南界探討-馬王堆漢墓出土古地圖的論證〉,收入陳橋驛編,《中國歷史地理論叢》(西安:陜西人民出版社,1988),頁336。

[20]《中國古代地圖集 戰國-元》,圖27。

[21] 張修桂,〈馬王堆駐軍圖主區範圍辨析與論證〉,頁192。

[22] 曾有學者認為箭道“當為守軍訓練使用弓弩、射箭之場地”,也有學者認為箭道似乎不是一般縣城,地形圖中沒有此城,“似為戰時臨時建築起來的指揮中心”,這些說法都不確。參熊傳薪,〈關于駐軍圖中的有關問題及其繪製年代〉,收入湖南省博物館編,《馬王堆漢墓研究文集》,頁157;傅舉有,〈馬王堆漢墓出土的駐軍圖〉,收入曹婉如等編,《中國古代地圖集 戰國-元》,頁10。傅文又說“為何稱它為道?這是因為戰時的防區軍政合一,它既是防區的最高軍事指揮部,也是防區的最高行政機關。取名為”道”,說明具有縣級政權的性質”(頁10),這是正確的。

[23]何雙全,〈天水放馬灘秦墓出土地圖初探〉,《文物》2(1989),頁16,圖七。曹婉如已指出它們畫法的相似性,參曹婉如,〈有關天水放馬灘秦墓出土地圖的幾個問題〉,《文物》12(1989),頁84-85。

[24]詹立波,〈馬王堆三號漢墓出土的守備圖探討〉,收入《古地圖論文集》,頁53。

[25]參邢義田,〈允文允武-漢代官吏的一個典型〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》75:2(2004),頁223-282。

[26]在放馬灘五號墓中另出土有墨繪山脈線條的紙質地圖殘片。因太過殘碎,無法多論,但不同的墓有類似的陪葬地圖,多少可以證明以某種質材繪製的地圖陪葬,似乎是秦至漢初,某些地區的地方官吏的一種習慣。

[27]劉慶柱、李毓芳,〈關於西漢帝陵形制諸問題探討〉《考古與文物》5(1985);潔西卡•羅森,〈中國的統一:一個宇宙的新圖像〉,趙化成,〈秦始皇陵園布局結構的再認識〉,兩文都收入《遠望集-陝西省考古研究所華誕四十周年紀念論文集》(西安:陜西人民出版社,1998),頁453-490,501-508;段清波,〈秦始皇陵園K0006陪葬坑性質芻議〉《中國歷史文物》2(2002),頁59-66;焦南峰,〈左戈外池-秦始皇陵園K0007陪葬坑性質測〉《文物》12(2005),頁44-51;〈試論西漢帝陵的建設理念〉《考古》11(2007),頁78-87。

[28]何清谷,《三輔黃圖校注》(西安:三秦出版社,1998),頁20-21、58。

[29]焦南峰,〈試論西漢帝陵的建設理念〉《考古》11(2007),頁82。

[30] 墓葬出土官印非原印說,參羅福頤,《秦漢南北朝官印徵存》(北京:文物出版社,1987)前言引羅福頤語,頁1-2。秦漢官府圖籍除正本,多抄製有副本。官員除了私人文書,或可保有若干與個人有關的公家圖籍副本,正本無疑須藏之官府,像官印一樣,列入交待,幾不可能用以陪葬。

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有