馬王堆《喪服圖》續考

作者:來國龍 發布時間:2016-09-22 09:21:48

(美國佛羅里達大學藝術史系)

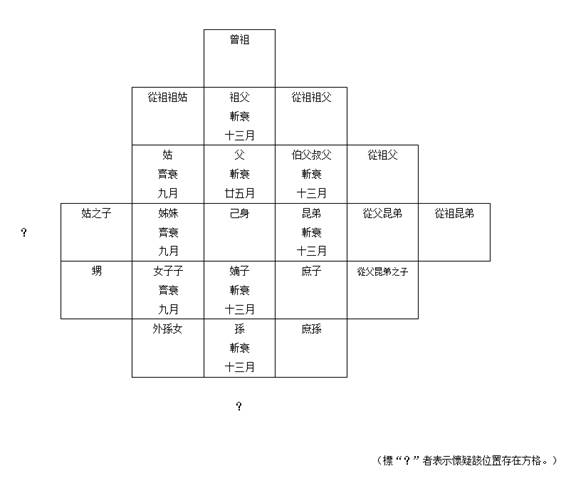

馬王堆三號漢墓出土的《喪服圖》是迄今發現年代最早、最完整的有關中國傳統喪服制度的古代文物(圖 1)。十多年前,在美國的《早期中國》(Early China)雜志上,我發表過一篇《馬王堆喪服圖考》的英文文章。[1]根據當時發表的材料,對《喪服圖》做了整體的考察。最近,由復旦大學出土文獻與古文字研究中心裘錫圭教授領銜主編的《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》,經過七年的準備,終于在中華書局出版。[2]雖然《喪服圖》在這之前早已發表,但是這次重新整理,又發現了一些之前未發表的殘片;同時,整理和研究工作中也還存在一些問題。根據這些新發現,有必要對我十年前的文章進行修改與補充。借此機會,對上次討論中意猶未盡的幾處,進行申說;對學界仍然流行的對《喪服圖》的一些誤解,進行澄清。

本文雖然是對馬王堆《喪服圖》的續考,但是在此學術爭論中涉及的問題却是古代中國研究中的一個重要議題,即所謂的“二重證據法”(傳世文獻與出土材料相結合的方法)在早期中國研究中應該如何運用的問題。本文通過馬王堆《喪服圖》的題記文字的釋讀和親屬關係圖示的復原,來談談我對這個問題的一點看法。

一、《喪服圖》研究的回顧

馬王堆《喪服圖》,絹質,出土時折叠處已經殘破。根據折痕與反印痕可知,帛圖是先上下對折,然後再左右對折,形成一個長25厘米、寬14 厘米的矩形,裝入長方形漆盒中最大的一格(長約30厘米、寬15厘米)。修復後,帛圖高約48.4厘米,寬26.2厘米。由三個部分組成:上部是一個用墨綫勾勒輪廓、中間填塗紅色的華蓋;華蓋下左右兩邊有兩段題記文字;下部是由紅色和黑色(或爲青色[3])填色的方格與連綫組成的圖表。題記文字右側爲(先不斷句,因爲斷讀有爭議):

三年喪屬服

廿五月而畢

左側題記爲:

行其年者父斬衰十三月而畢

祖父伯父昆〓弟〓之子〓孫

姑姊妹女子〓皆齊衰九月而畢

箸大功者皆七月小功轖皆如箸

馬王堆《喪服圖》出土後,因爲是與《儀禮》、《禮記》等傳世典籍記載的傳統喪服制度有關的出土文物,引起學者的重視,但是除了一些簡單的介紹,幷沒有多少研究文章。最早的是1994年,當時在湖南省博物館工作的曹學群寫的一篇簡論。[4]曹先生試圖把馬王堆《喪服圖》放到古代喪服制度演變的歷史脉絡中去。他認爲,題記文字中提到的“三年喪”是指“爲天子所服的斬衰三年”。他解釋題記中“其年”的“其”,引用《禮記·喪服小記》“期之喪,二年也”,認爲“行其年者父斬衰十三年而畢”是指“父死,行居喪二年之禮”。這樣,他認爲《喪服圖》上就記載了“爲天子三年”和“爲父二年”的兩種不同的喪服禮制。華蓋下的方格,他根據明清家譜等中的《本宗九族五服正服圖》,認爲“它實際上是一幅墓主生前五服之內的父党系親屬關係網絡圖”。上部的紅色華蓋,他認爲是“代表劉氏王朝,圖上表示的是漢王朝像一把大傘,福蔭著軑侯家族”(他還認爲下面中央有一個墨綫勾勒、沒有設色的所謂“小華蓋”,後來發現其實那可能只是墨綫的水印痕迹)。

作爲第一篇研究馬王堆《喪服圖》的論文,曹先生的文章是有不少成績的。但是,他對《喪服圖》的定性與其在歷史脉絡中的定位,却有問題。他根據《晋書·禮制》中記載秦王朝在喪服禮制上“尊君抑臣”、“亢上抑下”,認爲馬王堆《喪服圖》反映的是先秦的子爲父的三年之喪,到了秦漢時期“已爲皇帝所專享,子爲父等只能居喪兩年”。他錯誤地認爲這裏是“爲天子三年”和“爲父兩年”的兩種不同的服制。對親屬關係圖示的復原,他沒有用《喪服圖》上提到的親屬稱謂,而是直接用明清家譜等後世文獻中的稱謂。另外,他認爲華蓋下的親屬關係圖是“墓主生前五服之內的父黨系親屬關係網絡圖”,以及紅色華蓋代表漢王朝,也是缺乏有力的證據。

在十年前的論文中,我先把傳世文獻和考古材料中有關喪服制度的資料分別進行梳理,把馬王堆《喪服圖》本身和傳世文獻《儀禮》等所見喪服制度以及《儀禮》和《爾雅》中的親屬稱謂等分開來研究,然後再試圖建立它們之間的聯繫。首先,在對于傳世文獻所記載的喪服制度的清理中,我吸收了民初學者吳承仕(1884-1939)對于傳統喪服制度的分析,把傳世文獻中的喪服制度看成是一個有機的、可以調節的系統,對喪服制度本身進行分剖解析。[5]傳統的喪服制度,是以“至親以期斷”爲本位,可以“加隆”、“弗及”,再加其他一些基本的原則組織而成。如喪服有六術,以“親親”“尊尊”爲兩個經綫,而以“名”、“出入”、“長幼”、“從服”四事爲緯,這些都是調節喪服輕重長短的原則。這在《禮記·三年問》等文獻中都有明確記載。這樣,我們可以對于喪服制度有個比較通透的理解。

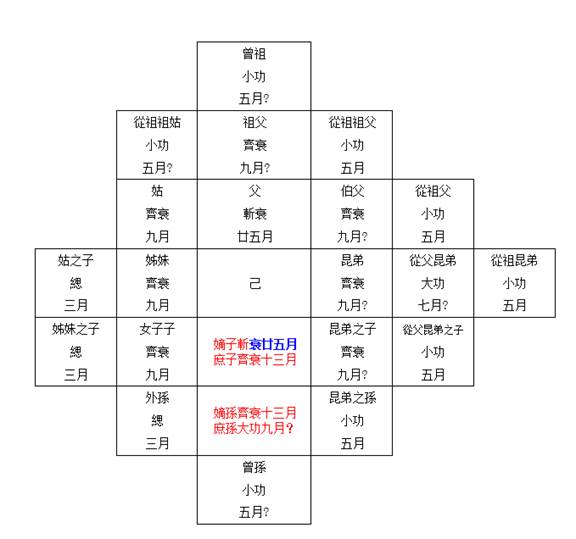

其次,在復原華蓋下的親屬關係圖時,我找到了題記文字與親屬關係圖示之間的內在聯繫,即題記中提到的齊衰九月的親屬,形成一個六邊形的圈,正好包圍“至親”的父子關係。這是我進行親屬關係推論的定點。當時我是受到西方人類學著作中有關親屬關係的樹狀圖的影響,要找到一個邏輯推理的定點。找到了這個定點,其他的親屬關係就可以根據《儀禮》、《爾雅》的稱謂依次類推。這樣就可以系統地復原《喪服圖》上的親屬關係。在喪期上,我是根據喪服“本位”的喪期進行推理。這樣復原的《喪服圖》,華蓋下的親屬關係圖與左、右邊的題記文字記載的內容是相一致的。另外,我還把馬王堆《喪服圖》和傳爲漢代的《鶏籠圖》、敦煌書儀中的《喪服圖》、宋代《三禮圖》中的《喪服圖》進行了對比,以見其歷史發展的軌迹。

二、爭論之一:題記文字的斷讀與解釋:

2004年在長沙召開的紀念馬王堆漢墓發掘三十周年的國際學術研討會上,胡平生宣讀了一篇《馬王堆漢墓帛書喪製圖考論》的論文。[6]用胡先生的話說,我們在會場上“圍繞那幾行題記文字的斷句和解釋進行了熱烈的討論,吸引許多與會學者參加,氣氛十分活躍”。[7]在會議上,我就對胡先生的斷讀與理解提出了不同意見。十年之後,2014年12月紀念馬王堆漢墓發掘四十周年的國際學術研討會上,胡先生又發表一篇《馬王堆漢墓帛書喪服圖再考》的論文,重申了他十年前的主張。[8]胡平生對題記文字的這一斷法影響很大,這次參與復旦整理工作的董珊、程少軒也都采納了胡先生的斷讀。因此,我覺得有必要再來討論這一問題。

胡平生認爲右側題記的“三年喪,屬服廿五月而畢”,應該與左側題記的“行其年者父”連讀。根據這樣的斷讀,他認爲馬王堆《喪服圖》涉及的“爲父”的喪服和喪期都與傳世文獻“爲父斬衰三年”的記載相吻合。對于題記文字的不同斷讀,是馬王堆《喪服圖》研究中爭論的一個焦點,也是本文所說的的出土材料與傳世文獻如何結合的問題的核心問題。在2004年會議的討論中,我就指出胡先生這樣斷讀是有問題的。現在我仍然認爲他這樣的斷讀,是不對的。 理由主要有以下四點:

首先,胡平生這樣的斷讀與帛圖題記的行款不符。帛圖右側題記與左側題記各自成段落,而且字體大小也都不同。我覺得不可能、也不應該右側題記與左側題記的前五個字連讀。

其次,這樣的斷讀誤解了喪服制度中的術語“其年”。胡先生這樣斷讀,似乎“其”只能理解爲一個指稱代詞,意思是“他的”。但是,這個“行其年”到底是“行誰的年”、“什麽年”,胡先生幷沒有說清楚。從題記的上下文來看,即使這是一個指稱代詞,也是指代不明的,它前面幷沒有一個可以被指代的主體。三年喪,二十五月,是不可能被稱爲“其年”的。事實上,這裏的“其年”應該讀爲“期年”,是喪服制度的術語,是指一周年,12個月。可以參看《論語》“宰我問三年之喪”章的討論。又因爲喪服制度在數術上用奇數,要加1,這樣12加1,就成爲13個月,跨兩年。這也就是因此,“期年”即“十三月而畢”。這裏的“期年”應該是和下面的內容聯繫在一起的。

第三,胡先生這樣斷讀破壞了整個題記文字的節奏,打破了三個“……而畢”的行文節奏。幷且,左側題記“行期年者:父,斬衰,十三月而畢”,這樣的句式也是《儀禮·喪服》經文行文常有的的方式。

第四,胡先生連讀的理由主要只是爲了和“爲父斬衰三年”的傳世文獻中關于喪服的這一句話相對應。胡先生批評說:“由于來氏誤從曹學群對《喪服圖》題記的句讀,將對父的喪期理解爲‘行期年’,喪服喪期誤定爲‘斬衰十三月’,而原本應當連讀的‘斬衰十三月而畢,祖父、伯父、昆弟、昆弟之子、孫’一句,將‘祖父、伯父、昆弟、昆弟之子、孫’連下讀,與‘姑、姐、妹、女子子’放在一起,喪服喪期爲‘皆齊衰九月而畢’。這樣一來,導致所涉及的親屬的喪服喪期都無法與傳世文獻相合”。但如上所述,喪服制度基本的原則是“至親以期斷”,又加以“隆降”之制進行調節。馬王堆《喪服圖》題記表達的就是這些基本的原則。右側題記的“三年喪,屬服廿五月而畢”,就表達了“至親以期斷” (1年12個月),再期加隆以後,然後加1,就成爲25月,也就是“爲父三年”。右側題記“行其年者,父斬衰十三月而畢”,其實就相當于“至親以期斷”的原則,父子關係就是“至親”的關係。中國古代的喪服制度有一定的系統性和內在邏輯的。我想復原的就是喪服制度的系統與邏輯,而不是直接與某條傳世文獻的對應。

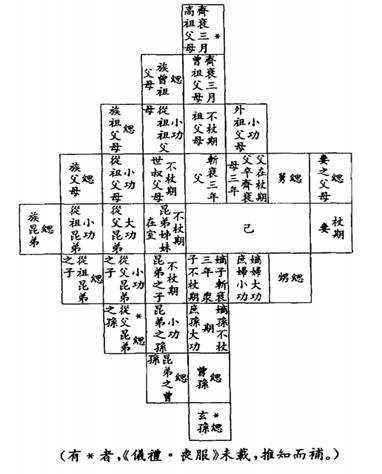

胡平生這樣的做法是按下了葫蘆浮起了瓢。我們退一步說,即使如胡平生那樣斷讀,表面上好像是把左側題記中的“父”和“三年喪”、“廿五月而畢”聯繫起來,使馬王堆《喪服圖》和傳世文獻“爲父三年”的記載相合,其實從五服制度的整體來說,胡先生的斷讀是捉襟而見肘、納屨而踵决。雖然“爲父三年”與傳世文獻記載對上了,但是後面隨之而來的“斬衰,十三月而畢,祖父、伯父、昆弟、昆弟之子、子、孫”,這些傳統五服制度下是“齊衰之親”,在胡先生這裏却成了服十三個月的“斬衰”。這是先秦、秦漢以至于後世的五服制度中聞所未聞的,是根本無法與任何傳世或出土文獻相合的。[9]胡先生這樣的斷讀,忽視了喪服制度的內在邏輯,而是强硬地與傳世文獻中的某句硬套到出土材料上去。胡平生在2014年論文討論親屬關係圖示的復原上,也是不顧馬王堆《喪服圖》的內在證據,而是用傳世文獻(如錢玄《三禮通論》所列圖示,參見圖7)來“補足”未見于題記的親屬與喪服、喪期,而不是從《喪服圖》以及五服制度的內在邏輯來推導。

因此,我認爲胡平生的斷讀是有問題的。我還是堅持我十年前的意見。復旦大學研究三禮的博士研究生徐淵跟我交流,他也是從喪服禮制的內在邏輯來理解馬王堆《喪服圖》的題記文字的,他也是反對胡先生的斷讀的。[10]而事實上,是我和徐淵的讀法才和傳世文獻中記載的喪服制度的原則密合無間。

三、爭論之二:華蓋下方格組成圖示的復原:到底復原到什麽程度?證據何在?

華蓋下方格所組成的圖示的復原,是與前面題記文字的斷讀直接聯繫在一起的。曹學群在他文章的後面,根據明清家譜裏的《本宗九族五服正服圖》做了一個復原圖。他認爲這個圖示“實際上是一幅墓主生前五服之內的父党系親屬關係網絡圖”。這裏他幷沒有對馬王堆《喪服圖》本身進行分析,而只是套用明清的《本宗九族五服正服圖》而做出的結論,當然這樣忽視了從漢代代明清幾千年的變化,顯然他的復原圖是靠不住的。

我做該圖示的復原工作,當時困擾我的一個問題就是,應該把“己”(ego)放在哪裏?根據又是什麽?因爲帛圖下面部分殘缺嚴重,我們也不清楚究竟下面有多少個方格。後來從中國傳統社會結構及親屬關系結構的同心圓理論出發,我發現,如果把五服制度中的齊衰二等親(即題記中的“祖父、伯父、昆弟、昆弟之子、孫、姑、姊妹、女子子”,齊衰九月)聯繫起來,正好在圖示中形成一個六邊形圈,包繞斬衰一等(“至親”)的父子關係。這樣就間接地把“己”的位置確定下來,也把《喪服圖》的題記文字和圖示聯繫起來。在此基礎之上,再用喪服制度的一般原則,即“親親以三爲五,以五爲九,上殺,下殺,旁殺,而親畢矣”,來確定圖示中軸綫右側方格及中軸綫下部殘缺處的復原。這裏父系直系親屬關係沒有推衍到九,而只到七。到九,是到五服“親畢”的緦,而這裏只到小功, 因此中軸綫下部殘缺處應該補四個方格。其他的親屬稱謂就可以根據圖的邏輯來推衍。最後,圖示中軸綫左側的外親,就參考喪服制度的另一原則,即“外親之服皆緦”。但是,爲了不是簡單地把傳世文獻的喪服制度直接套到馬王堆《喪服圖》,也爲了謹慎起見,在這裏我說外親“姑之子”、“甥”、“外孫”可以是五月小功或三月緦麻。這就是我2003年文章中復原馬王堆《喪服圖》上華蓋下圖示所用的邏輯與推理(參見圖8)。[11]

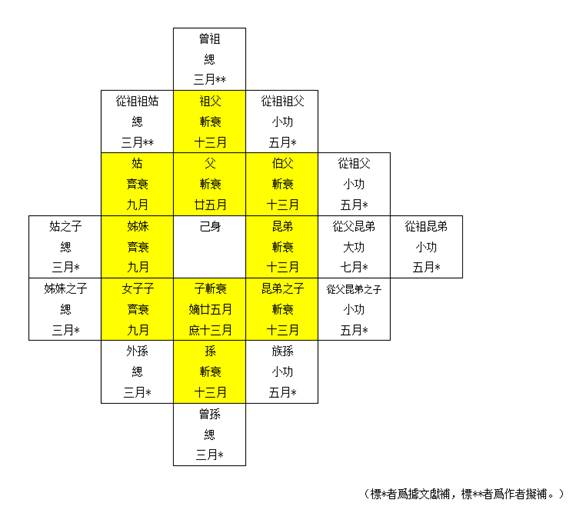

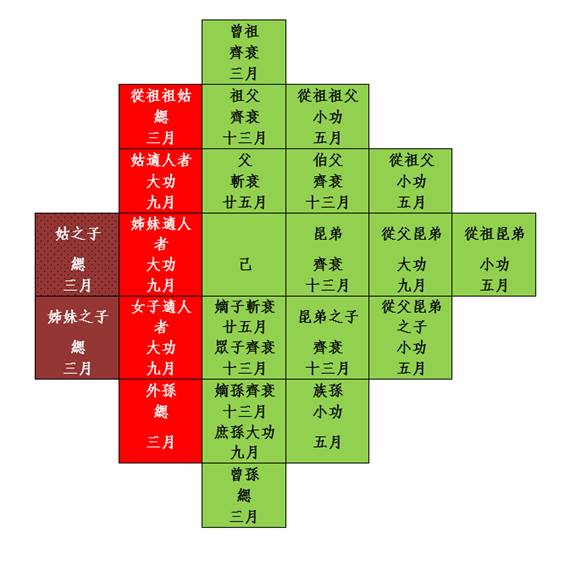

胡平生2004年論文中沒有作復原圖;2014年論文仍然沒有作出自己的復原圖,而只是說:“程少軒的復原圖是《喪服圖》研究的最新成果,在董珊的基礎上又有進步,是集大成者,是目前做得最好的”。這次復旦重新整理馬王堆帛書,《喪服圖》是由董珊負責。[12]董珊在題記文字的斷讀上跟從了胡平生,他的復原圖問題很多(圖2),程少軒在他的文章中已經指出來了,此不贅述。[13]程少軒的復原圖(圖3),由于也誤信了胡平生的斷讀,也沒有從喪服制度的內在邏輯(“本位”加“服術”)去理解《喪服圖》。在親屬關係的復原的上,程少軒認同了我的復原。但在服制與喪期的復原上,他一是根據胡平生的斷讀,把爲“祖父、伯父、昆弟、昆弟之子、子、孫”所服的“齊衰”改爲“斬衰”;二是把題記文字中提到的幾個服制與喪期,填充到方格中去,其他則是根據傳世文獻和自己的推測擬補。他試圖做到的是,使題記文字與圖示之間的內容保持相對一致。

但是,這次復旦重新整理新發現的殘片,已經證明題記文字與圖示之間幷不是完全一致的。圖示上有更多的信息,是題記文字中所沒有提到的。復旦的整理者在帛書殘片中發現了三塊有墨書痕迹的深黑色碎帛,應該就是《喪服圖》的碎片。其中第一片字迹仍較清晰,寫有“衰 廿五月”的字樣(圖4)。該殘片約有《喪服圖》方格的四分之一大小。程少軒推測應爲“己”正下方的“子”的方格殘片。據此可推知,“子”方格內的說明文字,將“子”分爲嫡子與庶子,推測這“衰廿五月”指的是嫡子斬衰廿五月。我覺得程少軒的這一推測是有道理的。看來題記文字記錄的只是喪服制度的基本核心原則,而方格中所列有更多的信息、已經把一些原則(“服術”)運用到喪服喪期的計算中去。“子”這一方格的文字就體現了“尊尊”“親親”的原則中的對“嫡長子”的尊崇,父爲嫡長子服喪也是“斬衰二十五月”。

但是,我們也要認識到,由于其他方格中的文字缺如,我們不知道到底哪些原則在馬王堆《喪服圖》中體現出來。比如,程少軒的復原圖中“姑、姐妹、女子子”(齊衰九月)與“伯父、昆弟、昆弟之子”(斬衰十三月)的不同,正是反映了傳統喪服制度中的“出入”原則(雖然喪服等差幷不正確),即女子在室與其兄弟所服的喪服是一樣的,出嫁以後要减降一等。但是,是否馬王堆《喪服圖》反映了這樣的原則呢?現在看來,我們還沒有在《喪服圖》本身發現這樣的證據。因此,我對我2003年復原圖的修正,就是根據這塊新發現的材料,在“子”與“孫”兩格內增加喪服制度中的“嫡庶”的區別,即“嫡子斬衰廿五月,庶子齊衰十三月”,“嫡孫齊衰十三月,庶孫大功九月”(圖8)。這與傳統禮書記載喪服制度中的區分嫡庶之別的原則是一致的。

復旦這次重新整理的另一個新發現,是右數第三竪行最下面一個方格上有“[族]孫”的字樣(圖5)。“孫”字較清晰,前一字董珊根據傳世文獻推測以爲“庶”字,程少軒已經指出其謬。程少軒則認爲是“族”字。我還沒有機會目驗原物,但是在程少軒所提供的圖片上,此字幷不清晰。更重要的是,從學理上來說,其實在漢初什麽是“族”、“族”到底包括哪些親屬,還是一個有爭議的問題。比如,古文學家認爲,“九族”是 “同姓九代”;而今文學派認爲,“九族”包括“父族四、母族三、妻族二”。我在2001年法國法蘭西學院的會議論文中,討論了這一問題。我推測馬王堆《喪服圖》上的親屬關係,可能間接印證了今文學家的“九族”觀念。今文家的“九族”觀念,除了母族與妻族,還是包括姑之子、姊妹之子、女子之子等與父族相關的异姓親屬。而後來修改論文發表時,因爲有一位審查者堅决反對,我把這一部分討論删掉了。但是陸威儀(Mark Lewis)很敏銳地注意到這個問題,在他的《早期中國空間的構造》一書中引到我法蘭西學院的會議論文,就引用了這一點。[14]因此,我覺得這一方格殘文中的字,可能還有討論的餘地。

徐淵的復原圖(圖6),把《喪服圖》題記看作是“本服”(“本位”)觀念的反映,再從“服術”隆降的角度來復原。這在方法上是完全正確的。但是,他認爲《喪服圖》圖表方格中的內容與《儀禮·喪服》的記述應該是完全一致的。他認爲“《喪服圖》是嚴格按照《儀禮·喪服》所述繪製的。”對于這一結論,我認爲至少現在還證據不足。除了喪服制度的最基本的一般原則,我們現有的圖表內文字的唯一證據,就是這次復旦重新整理時發現的殘片。的確和《儀禮·喪服》一樣,馬王堆《喪服圖》反映的喪服制度也是在“至親以期斷”的“本位”的基礎之上,再根據“服術”隆降而成。但是根據現有的證據,這些“服術”要調整到什麽程度,是否就一定與《儀禮·喪服》的記載相合,還是一個可以再討論的問題。將來有一天,進一步的科學檢測,如能發現《喪服圖》上更多的文字,或許可以證實徐淵的復原,但是至少現有的證據還不足以下這個結論。[15]

因此,根據現有的證據,我們還不能完全恢復馬王堆《喪服圖》的原貌。我們不應該在沒有全部證據之前,就直接把馬王堆《喪服圖》與《儀禮·喪服》的記載直接等同起來。我認爲,現在我們應該堅持胡適所說治學的基本原則,即“有幾分證據,說幾分話。有一分證據,只可說一分話。有七分證據,只可說七分話,不可說八分話,更不可說十分話。”

以上是我對馬王堆《喪服圖》的認識。總之,我覺得,我十年前對喪服制度的分析方法以及對《喪服圖》題記的斷讀與理解,還是對的。只是現在有了這次復旦重新整理時新公布的殘片,使我認識到,華蓋下親屬關係圖示的內容比題記的內容要多,圖示和題記在字面上不是完全一一對應的關係。但是到底多多少,由于材料缺乏,我們現在還沒法完全復原馬王堆《喪服圖》的原貌。在這個研究中,我覺得重要的是要分清楚什麽是考古材料本身所能提供給我們的信息,什麽是我們根據傳世文獻可以補足的信息。從這個例子來看,所謂“二重證據法”的運用,至少要注意以下兩點:一是不要把傳世文獻與出土材料簡單、機械地等同起來,而是先要厘清兩者的性質與系統,然後才可能進行對比研究,找出它們之間可能的聯繫;二是傳世文獻與出土材料能結合到什麽程度,還要具體看我們掌握的具體證據,有一分證據只可說一分話,有七分證據,不可說八分話。

附記一:對于馬王堆《喪服圖》的關注,始于九十年代初在北大考古系跟高先生念研究生時。高先生把我送到中華書局王文錦先生那裏學三禮,還親自帶我,搭公車轉輾往北京城西南的六裏橋,到王先生家裏登門拜師。王先生當時教我們幾個北大考古系的研究生讀禮,因爲希望我們將禮書與考古材料相結合,讀的主要就是喪服與士喪禮。謹以此小文恭祝高先生九十大壽,幷記高先生與王先生惺惺相惜的高情厚誼。感謝他們的教誨之恩。

附記二:本文曾在香港大學、南京大學、Academia Sinica 歷史語言研究所、武漢大學的會議或講座等不同場合將過,感謝鄧佩玲女士、張良仁兄、邢義田先生、劉增貴先生、楊華兄、薛夢瀟女士等的指點與幫助,及復旦大學程少軒兄、徐淵兄的魚雁往還、反復討論。

本文將刊于《高明先生九秩華誕慶壽論文集》編輯委員會編,《高明先生九秩華誕慶壽論文集》,科學出版社, 2016年。

圖1:馬王堆《喪服圖》原帛

圖2 董珊的復原圖

圖3: 程少軒的復原圖

圖4:《喪服圖》殘片

圖5:殘存字迹的方格

圖6: 徐淵的復原圖

圖7: 錢玄《三禮通論》喪服圖表

圖8: 本文的修正復原圖(據現有證據可以復原的殘圖;?表示不確定)

(編者按:本文收稿時間爲2016年9月19日11:58。)

[1]Guolong Lai, “The Diagram of the Mourning System from Mawangdui.” Early China 28 (2003), 43-99. 本文原來是2001年9月3-5日在法國巴黎法蘭西學院召開的“從圖像到行爲:中國思想與宗教文化中視覺表現之動態”(From Image to Action: The Dynamics of Visual Representation in Chinese Intellectual and Religious Culture)學術研討會會議論文。

[2]湖南省博物館、復旦大學出土文獻與古文字研究中心編纂,裘錫圭主編,《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》,中華書局,2014年。

[3]關于青色顔料在馬王堆漢墓酸性棺夜中長期浸泡可能變黑以及帛圖上面書寫文字顔色變化等的推測,參見程少軒,《馬王堆漢墓〈喪服圖〉新探》,《出土文獻與古文字研究》第六輯,復旦大學出土文獻與古文字研究中心編,2015年,第623—625頁。但是這一問題的徹底解决,還須進一步科學的化驗與分析。

[4]曹學群,《馬王堆漢墓〈喪服圖〉簡論》,《湖南考古輯刊》,第6輯,1994年,226-229,225頁。

[5]吳承仕,《中國古代社會研究者對于喪服應認識的幾個根本觀念》發表于1934年,收入《吳承仕文錄》,北京:北京師範大學出版社,1984年,第11—29頁。

[6]胡平生,《馬王堆帛書喪製圖所記喪服制度考論》,《湖南省博物館館刊》第1輯, 2004年;後收入《胡平生簡牘文物論稿》幷加“編校注”,中西書局,2012年12月,284-287頁。

[7]胡平生,《馬王堆漢墓帛書喪服圖再考》, 紀念馬王堆漢墓發掘四十周年國際學術研討會會議論文,湖南長沙,2014年;《湖南省博物館館刊》待刊。

[8]胡平生,《馬王堆漢墓帛書喪服圖再考》, 紀念馬王堆漢墓發掘四十周年國際學術研討會會議論文,湖南長沙,2014年;《湖南省博物館館刊》待刊。

[9]徐淵,《論馬王堆漢墓〈喪服圖〉題記所反映的“本服”觀念——從“服術”的角度看〈喪服圖〉的復原方案》,《儒家研究》,上海:待刊。

[10]徐淵,《論馬王堆漢墓〈喪服圖〉題記所反映的“本服”觀念——從“服術”的角度看〈喪服圖〉的復原方案》,《儒家研究》,上海:待刊。

[11]我2003年《早期中國》文章中的復原圖上,有手民排印錯誤,如左起第三列第二行的“伯父”誤排成“祖父”,左起第二列第二行的“從父昆弟”誤排成“從祖昆弟”以及圖標的錯誤等。程少軒文中稱引我的復原方案(圖四)和胡平生2014年文中的稱引,已改正排印錯誤,但以“己”上面的“父,斬衰,十三月”等則是他們誤解而强加的,我圖原意是“父,斬衰,三年”。

[12]湖南省博物館、復旦大學出土文獻與古文字研究中心編纂,裘錫圭主編,《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》,中華書局,2014年。本文所引董珊的觀點,皆出自該書。

[13]程少軒,《馬王堆漢墓〈喪服圖〉新探》,《出土文獻與古文字研究》第六輯,復旦大學出土文獻與古文字研究中心編,2015年,第623—625頁。

[14]Mark Lewis, The Construction of Space in Early China. Albany: State University of New York Press, 2006, p. 101.

[15]徐淵爲了證明他的觀點,還引用胡平生在“紀念馬王堆漢墓發掘四十周年國際學術研討會”上的文章,胡先生說:“2003年[龍按:這是胡先生誤記,應爲2004年]會後曹學群帶著我和來國龍先生于觀察帛畫原物時,‘看到墨色方塊裏有‘大功X月’、‘小功X月’字樣’。”[龍按:這兩句也見于《胡平生簡牘文物論稿》,收在《馬王堆帛書<喪製圖>所記喪服制度考論》》後的“編校注”中,中西書局,2012年,287頁。]徐淵接著說:“如果現實情况真如胡平生所說,那題記‘書大功皆爲七月’豈不是與圖示中‘大功X月’相重複了嗎,這也從一個側面說明,……”。事實上,2004年會後查看原物,不止我們三人,還有其他觀衆。當時人頭攢動,擠在一張小小的帛圖上方。我們用小電筒左照、右照、前照、後照,似乎都沒看清楚什麽。胡先生說他看到了墨色方塊裏有“大功X月”、“小功X月”的字樣。當輪到我看時,我沒有看到。這次復旦重新整理,也沒有發現類似的字迹。因此,需要對《喪服圖》再做進一步的觀察與檢測。

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有