信陽楚墓遣策所記的陶壺和木壺

作者:董珊 發布時間:2007-06-20 00:00:00(北京大學考古文博學院)

(首發)

信陽長台關1號楚墓[1]遣策2-01、2-011兩簡當連讀,釋文如下:

□□器:二芋![]() (壺)-,二圓缶-;二青方(鈁)-、二方鑒-,四

(壺)-,二圓缶-;二青方(鈁)-、二方鑒-,四![]() (團)

(團)![]() (壺)-,二圓鑒,屯青黃之劃(畫)[2]-。一

(壺)-,二圓鑒,屯青黃之劃(畫)[2]-。一![]() (盤)[3]、一□-、一銖、一雷(罍)■。其木器:二【2-01】

(盤)[3]、一□-、一銖、一雷(罍)■。其木器:二【2-01】![]() (壺)、二厀(漆)□、二彫(雕)絡(?)、二彫(雕)枓[4]、一厚奉之旂-、三彫(雕)旂-、一

(壺)、二厀(漆)□、二彫(雕)絡(?)、二彫(雕)枓[4]、一厚奉之旂-、三彫(雕)旂-、一![]() -、一□-、二衡、一尊橛□二

-、一□-、二衡、一尊橛□二![]() -、一白-、二

-、一白-、二![]() (醬)白

(醬)白![]() ,屯雀韋之繇紃-。【2-011】

,屯雀韋之繇紃-。【2-011】

其中三次出現的“![]() ”字,原形作:[5]

”字,原形作:[5]

田河[6]、劉洪濤[7]二位先生先後根據李家浩先生對古文字中“![]() ”的解釋[8],認為信陽簡此字從“

”的解釋[8],認為信陽簡此字從“![]() ”聲,讀為“

”聲,讀為“![]() ”,是記一種無蓋的壺。

”,是記一種無蓋的壺。

我認為此字的右半是“瓜”旁,且是此字的聲符。古文字“瓜”與“匕”寫法雖然有時相混,但在多數情況下,仍有兩點區別:1、“瓜”旁常有意強調其中腹的肥筆,而“匕”則不然;2、“瓜”旁中豎常向左彎曲,而“匕”字中豎多比較直。上述“瓜”的兩點特徵都見於信陽簡的這個字。

包山楚簡遣策265、266號所記隨葬器物有“二少![]() ”。劉國勝先生據黃錫全先生對“

”。劉國勝先生據黃錫全先生對“![]() ”字的隷定,進而指出當讀為“二小壺”,是記指墓中出土的體型瘦長的一對“束頸、溜肩壺”(器號2:153、154);同時他還提到,長沙五里牌35號簡所記的“

”字的隷定,進而指出當讀為“二小壺”,是記指墓中出土的體型瘦長的一對“束頸、溜肩壺”(器號2:153、154);同時他還提到,長沙五里牌35號簡所記的“![]() 四”讀為“壺四”,墓裏剛好隨葬大銅壺4件。[9]可見,在楚文字中,表示“壺”的字常以“瓜”作為聲符。[10]

四”讀為“壺四”,墓裏剛好隨葬大銅壺4件。[9]可見,在楚文字中,表示“壺”的字常以“瓜”作為聲符。[10]

信陽遣策所記“![]() ”有三種:“二芋

”有三種:“二芋![]() ”、“四

”、“四![]() (團)

(團)![]() (壺)”和“其木器:二

(壺)”和“其木器:二![]() ”。信陽遣策記載隨葬器物次序,是先按照器物用途(或官府)進行分類,例如“集

”。信陽遣策記載隨葬器物次序,是先按照器物用途(或官府)進行分類,例如“集![]() 之器”(2-024)、“樂人之器”(2-018)、“□人之器”(2-08)、“□□之器”(2-09);關於“木器”的記載不止一處,例如簡2-029:“

之器”(2-024)、“樂人之器”(2-018)、“□人之器”(2-08)、“□□之器”(2-09);關於“木器”的記載不止一處,例如簡2-029:“![]() 之器……其木器……”、012:“□豆之器……其木器……”,“其木器”三字還見於2-025、027、020、017等簡。[11]包山楚簡也有類似的情況,例如簡265、266記“大兆(朝)[12]之金器:……。木器:…… 。”[13]從這些情況來看,信陽遣策在器物用途的分類之下,又作了材質的分類。

之器……其木器……”、012:“□豆之器……其木器……”,“其木器”三字還見於2-025、027、020、017等簡。[11]包山楚簡也有類似的情況,例如簡265、266記“大兆(朝)[12]之金器:……。木器:…… 。”[13]從這些情況來看,信陽遣策在器物用途的分類之下,又作了材質的分類。

一般說來,用途相類的器物應該放在同一処。[14]長台關1號墓的槨室分爲7室:主室、前室、左側室、右側室、後室和左後室、右後室。在前室出土了四件陶鑒,除此以外,墓中沒有其他鑒類器物。[15]這四件陶鑒一方三圓,圓鑒中的兩件(1-101、1-109)形制完全相同,《信陽楚墓》47頁報告說:

皆輪製,侈口方唇,短頸微斂,鼓腹平底。肩及腹上部有帶狀圓圈紋三周,凸弦紋一周,凹弦紋五周。器原有兩耳,已殘。(圖版三五,2)

這應當是遣策所記的“二圓鑒”。剩下的一方、一圓二個陶鑒,應該相當於遣策所記的“二方鑒”。前室所出4個陶鑒與遣策所記縂數相符,只是不知為什麼隨葬時卻用一件圓鑒替換了一件方鑒。

據上所述,遣策所記的“二方鑒”與“二圓鑒”既然是指放在前室的四個陶鑒,則與之並列的其他器物也應是在前室放置的陶器。接下來記錄的“其木器”之下器物的位置應該還是在前室。前室所出陶、木質的壺類器物共有8件,其中陶方壺1、陶高足壺3、陶彩繪壺2,木方壺1件。先說木方壺的情況。《信陽楚墓》38、39頁報告說:

木方壺 1件。標本1-245出土於前室。系用木頭雕成,方口,長頸,腹部外鼓,下腹逐漸縮成圜底假圈足,器腹實心,應為明器。通高80.5、口寬(殘)16.8、腹徑35.8深41釐米。(圖版二五,2)。

另有木方框兩件,(1-167、1-172)其中一件已殘缺,由四塊雕板拼成,中部有正方形透底。器表髹黑漆,壁外起棱。長、寬各28.6、高7釐米。(圖版二五,3)它可能是木方壺口上的附件。

報告認爲前室所出木方框是木方壺口上的附件,十分正確。木方框應是接在木方壺口上的。木方框既然出土兩件,説明原有兩件木方壺,此即遣策所記的“其木器:二![]() (壺)”。

(壺)”。

信陽一號墓是1956年因當地農民打井發現的,至正式發掘時,農民已掘出槨板,進入前室、主室與右側室,取出了一部分銅器和漆木器。在一號墓擾土中,出土了一些陶方壺的碎片,經復原為方壺1件,形制與木方壺略同。《信陽楚墓》46頁報告說:

方壺 1件。標本1-806出土於擾土,已殘,黑色,輪製,素面。與同墓所出的木方壺相似。壺肩以下有凸起的棱脊,將壺身腹部劃分為八格。壺外施有彩繪,但已模糊不清。殘高60.9、口長寬皆為10.83釐米。(圖版三三,2)

另外有些殘落的陶方壺附件,包括陶獸、陶鋪首和兩件陶長方框,均出於前室。對於陶長方框,《信陽楚墓》46頁介紹說:

陶長方框 兩件,出於前室。平面近正方形,外沿和內沿都環繞方形周綫。框壁垂直,壁平面上有朱色痕跡。標本1-197,壁的中部刻有“![]() ”形陶紋〈文〉。此器外長27.2、寬26.4、高5.55釐米,可能是陶方壺口部的附件。(圖三二,7;圖版三三,5)

”形陶紋〈文〉。此器外長27.2、寬26.4、高5.55釐米,可能是陶方壺口部的附件。(圖三二,7;圖版三三,5)

與木方壺同理,方框既然出土兩件,説明原來隨葬的陶方壺也有兩件才對。所以,雖然陶方壺殘片出於擾土,但其附件仍在前室,説明兩件陶方壺原來也是放在前室的。

此墓前室所見的兩件陶方壺,應是遣策所記的“二青方(鈁)”,“方(鈁)”是方壺,“青”是黑色,與陶方壺的陶質相合。

稍微說一下方壺附件方框的用法。長台關2號楚墓右後室也出土了陶壺、木壺以及陶、木方框,報告說木方框“作方形漏斗狀”,“從方框的底沿大小來看,可能是蓋于方壺上的,因其彩繪圖案與方壺相同,口徑一致。框的下沿與壺口相合處均無彩繪,說明方壺和框可能為一整體。”(102頁,參看109頁)與此類似的設置,見於曾侯乙墓出土的一對聯禁龍紋大圓壺,這對銅壺仿方壺有圓蓋,蓋外沿套一被稱爲“蓋罩”的鏤孔圓框。此器有蓋又加“蓋罩”,説明所謂“蓋罩”的作用不是壺蓋。信陽楚墓的方壺不見器蓋,但方框透底,當然也不會是壺蓋。禮書記載尊壺有冪[16],《儀禮·大射》:“冪用錫若絺”,鄭玄注:“冪,覆尊巾也”。冪的作用是防塵。“方框”或“蓋罩”可能是在去蓋覆冪以後,用來套在壺口以卡住冪布。長台關1號墓一件陶方框上的刻字是“斗”,方框整體形似淺斗,頗疑是據形狀命名此器。

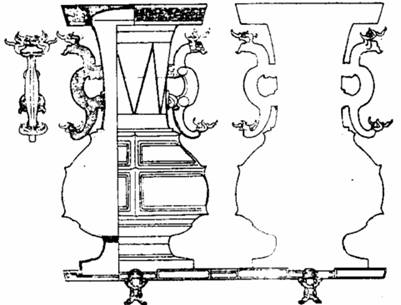

圖一:曾侯乙墓聯禁龍紋大圓壺

帶蓋陶壺2件(1-97、1-98)出於前室。輪製,陶質較硬,器表有光澤。器蓋頂部隆起,有三個柱狀鈕,並繪以朱黃兩色圖案。口稍侈,頸斂,鼓腹,圜底,圈足(已殘)。頸部上繪雷紋、菱紋和三角紋,其下繪帶狀囬紋和三角紋。肩、腹皆有數道凹弦紋,其間繪有彩色的雲紋、三角紋,依近圜底處則素面。殘高42、口徑11.4釐米。(圖版三三,1)

這兩件彩繪陶壺應即遣策所記的“二芋

“華壺”詞見1992年山西曲沃縣曲村鎮北趙村晉侯墓地M8出土兩件晉侯

隹(唯)九月初吉庚午,晉侯

圖二:晉侯![]() 壺器形及銘文

壺器形及銘文

在“二芋(華)

罐 2件,出於前室。標本1-281,斂口,方唇,外翻折沿,鼓腹,凹平底。肩至腹中部施有弦紋。腹下部飾細繩紋。通高28口徑17.2腹徑23.5底徑7.5釐米(圖版三四,4)標本1-108,黑色,輪製,直口方唇,鼓腹,圜底,圈足(已殘)。頸部以下有弦紋數周,每三周並列成一組紋飾。殘高30.9釐米(圖版三四,3)

這兩件“罐”與楚銅酒器缶形制相類,[21]或可能就是遣策所記的“二圓缶”。

除去前述幾種壺,長台關1號墓前室出土的陶壺類器物只剩下高足壺3件。《信陽楚墓》46頁報告說:

高足壺3件(1-104、1-105、1-126),出於前室。黑色,輪製,素面。壺蓋圓頂細腰,中空,下有子口。壺斂口,短頸,鼓腹,細柄圜底,高圈足。通高27.5,口徑4.5、腹徑9.5底徑7.1釐米。(圖版三六,3)

這種高足陶壺還見於信陽2號墓、望山1、2號楚墓各出兩件,都是成對出現。所以,1號墓前室雖然僅出了三件高足壺,也必須與遣策所記的“四

現在可以從遣策來看一下長臺關1號墓前室的部分陶器組合:

二芋

二青方(鈁)-、二方鑒-;

四

屯青黃之劃(畫)-。

可見,兩件彩繪圓陶壺配兩件圓缶;原定與兩件方壺相配的兩件方鑒,因故換了一件圓鑒代替一件方鑒;原定四件陶高足圓壺配兩件圓鑒,但今缺了一件陶高足壺。這是三套酒器的組合,皆為陶質明器。

通過上文的討論,信陽長台關1號墓遣策所見的“

長台關1號墓前室的性質,可以參照包山2號楚墓。包山2號墓遣策稱墓葬前室為“大兆”,陳偉先生讀為“大朝”,極爲正確。“大朝”是貴族家朝。包山遣策所見,也是在“大朝”陳列包括酒器在內的各種銅、木質禮器,其內容與長台關1號墓前室所出器物大體相當。因此,長台關1號墓前室是仿死者生時的家朝而設。

為了使上述討論結果更加直觀,我們把1號墓的前室的壺、鍳、缶按照組合關係製成“表一”,同時附列1號墓所出與兩種陶壺形制類似的銅壺,以便比較。再以2號墓出土的同類器物製成“表二”,以便於瞭解器物形制和組合關係。[23]

最後再來説一下“瓜”、“匕”相混的情況。李家浩先生討論過戰國早期“猚子

2007-6-11

表一:長台關1號墓所出陶、木壺,與銅壺比較,以及組合關係

[説明] 長台關1號墓所出與木壺相組合的器物還有瓚、斗,見《信陽楚墓》41頁圖二九,1、3,兩件漆木斗(1-134、135)原稱“勺”,即遣策2-11所記的“二彫(雕)枓(斗)”;漆木瓚(1-136)原稱“窩形器”,應更名為“瓚”,但遣策字跡難辨,暫未發現記載。[1]相關器物還應有承壺的“禁”,墓中出土了類似器物,但暫不能確指。

表二:長台關2號墓出土陶壺與木壺

[1]河南省文物研究所:《信陽楚墓》,文物出版社,1986年。以下凡引此書不再出注。

[2]此字從刀、畫省聲,即“劃”字,讀為“畫”。

[3]此字左上角所從“舟”形,當是從豎立起來的象形的“盤”字演變而來,與“舟”相混。當即從“舟(盤)”聲讀為“盤”。

[4]劉洪濤指出此字右旁見於上博三《周易》“日中見斗”以及上博簡《天子建州》,讀為“斗”,是挹酒器。這是正確的。

[5]史樹青主編:《中國歷史博物館藏法書大觀》第十二卷《戰國秦漢唐宋元墨跡》(日本東京柳原書店版,1994年12月。)中重新發表了2-01簡的清晰大幅照片(局部彩色照片:5頁;全部黑白照片:16、17頁),此字形選自該書。

[6]田河:《信陽長台關楚簡遣策集釋》13頁,吉林大學碩士學論文,2004年5月。

[7]劉洪濤:《信陽楚墓遣策文字釋讀一則》,簡帛網,2006年12月23日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=489

[8]李家浩:《談古代的酒器

[9]劉國勝:《楚喪葬簡牘文字釋叢》364頁,《古文字研究》第二十五輯,中華書局,2004年。

[10]壺類器物的起源與瓜類的植物有關,“瓜”與“壺”聲相近,本是同源詞。所以表示“壺”的字常以“瓜”作爲聲符。

[11]信陽1號墓遣策雖已殘損,但“其木器”凡6見,與其槨室分爲7室的情況大體相當。

[12]此據陳偉先生:《包山楚簡初探》196頁,武漢大學出版社,1996年。

[13]劉國勝:《楚遣策制度述略》說到楚遣策記錄的物品分類:“當時送葬物品可能有‘車’、‘器’之分。根據長台關、包山及望山遣策的記錄,‘器’類物品又有‘金器’、‘木器’、‘竹器’之名。長台關及包山遣策還按照物品使用或存放場合的不同對隨葬物品作了分類。”見《楚文化研究論集》第六集,湖北教育出版社,2005年 6月。此引據“簡帛網”,2005-11-13,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=77#_edn4

[14]這是有例外的。第一,“遣策登記的物品並不全部都最終隨葬入壙”,參看 上引劉國勝:《楚遣策制度述略》一文;第二,器物出土位置與遣策位置也有不符合的情況。例如包山簡“大兆(朝)之器”簡出於南室,而所記器物在東室南側。陳偉先生認為,這是因為包山二號墓未辟車馬坑,在車馬器堆入了南室之後,已無法容納預定放置在南室的“大兆(朝)之器”,所以“大兆(朝)之器”堆在東室南部,是為了靠近其預定的位置。見《包山楚簡初探》196、197頁。第三,因爲盜掘等原因,器物的出土位置也可能不是原位。參看《信陽楚墓》83頁對二號墓隨葬器物分佈的説明。

[15]信陽遣策2-09有“二方濫(鑑),屯彫(雕)裏-”是指前室出土的兩件方鏡,一件完整,另一件殘存小半。

[16]據《禮》書,設冪與否,是因場合不同,禮有等殺。詳見《儀禮·鄉射禮》“尊,綌冪。賓至,徹之。”之孔穎達《正義》。

[17]劉雨:《信陽楚簡釋文與考釋》,見《信陽楚墓》128頁。

[18]馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書(一)》第160-161頁,上海古籍出版社,2001年。

[19]馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書(五)》之《競建內之》篇第9簡,上海古籍出版社,2005年。參看李學勤:《試釋楚簡〈鮑叔牙與隰朋之諫〉》,《文物》2006年第9期,92頁;趙平安:《“進芋明(從人)子以馳于倪廷”解》,簡帛網,2006-03-31,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=306

[20]上海博物館編《晉國奇珍——山西晉侯墓群出土文物精品》,97頁,上海人民美術出版社2002年版。參看:http://bbs.guoxue.com/viewthread.php?tid=159366

[21]參看劉彬徽:《楚系青銅器研究》183頁圖十九,湖北教育出版社,1995年。

[22]李零:《論楚國銅器的類型》把這種高足壺稱爲“鼓腹豆形器”並歸入食器類,見《入山與出塞》307、308頁,文物出版社,2004年。根據本文的討論結果,這是不對的。

[23]但2號墓曾遭兩次嚴重盜掘,銅器所剩無幾,且有的陶器與漆木器已不再原來的位置。二號墓所餘陶質尊、壺類酒器較1號墓多出一尊(2-240)。《信陽楚墓》所定2號墓的三件Ⅱ式壺內盛小米,不是酒器;三件Ⅰ式壺與Ⅱ式壺相類,都是頸部較粗的,也應該不是酒器。請參看《信陽楚墓》109頁。此不贅述。

[24]即便考慮釋右旁為“瓜”而作爲為意符,也不好理解。