談《越公其事》的取材與抄寫問題

作者:高佑仁 發布時間:2022-05-24 15:24:58(首發)

壹、前言

《越公其事》是清華簡中,長度僅次於《繫年》的史料類文獻,尤其該主題是越王句踐復國滅吳的過程,歷代均受到文人雅士的重視,直到今日“臥薪嘗膽”、“十年生聚,十年教訓”、“會稽之恥”、“稽顙肉袒”、“鳥盡弓藏”、“兔死狗烹”等用語,均出自吳越爭霸故事,成為中華文化的深厚底蘊。

職是之故,清華簡《越公其事》在公布之後,便備受重視。除了聚焦於簡文釋讀外,也有學者透過用字樣貌、簡背劃痕、每簡字數等問題,進而分析《越公其事》的書寫型態。竹田健二首先指出《越公其事》有“逆次簡冊背劃綫”,金卓透過此點,更深入的分析問題。在“取材”方面,他主張《越公其事》的書手在抄錄時選取多種來源不同的材料;在“抄寫”方面,他認為書手分成多次抄寫而成。

筆者認為清華簡《越公其事》的書手是原作者的可能性微乎其微,他的身份更可能是一位專業的書手。棗紙簡《吳王夫差起師伐越》能與《越公其事》對讀,可見《越公其事》只是戰國時代眾多版本中的一個。《越公其事》的取材,仍有很大的討論空間,但透過“於”、“于”的用字情況,而主張“五政”的創作時代比首尾諸章來得早,這是個大膽的推論。《越公其事》的書手用多少時間抄完全篇,這個問題難有定論,但利用簡背痕跡,主張書手有意分成多次抄寫,恐不可信。《越公其事》應當是書手依據單一底本,花一個或數個工作天抄寫完成的作品。簡背劃痕與契口的整治是竹簡的前置作業,與書寫並無絕對關係。

貳、問題的提出

竹簡可以大略分成“文書類”與“書籍類”兩種,“文書類”指遣冊、卜祀祭禱、公文簡、法律類,[1]是日常生活所用竹簡,時間橫跨的幅度較大,書手情況也比較複雜。[2]“書籍類”作品除非一篇簡文由多位書手完成,[3]才會有分多次抄寫而成的問題。《越公其事》是由一位書手所完成的作品,共計75簡,在清華簡的史料類文獻中僅次於《繫年》(138簡),比上博簡簡數最多的《曹沫之陣》(65簡)還長。《越公其事》的書手花多久時間完成本篇簡文?在線索有限的情況下,這幾乎是無解的問題。[4]那麼,《越公其事》如何會出現“分多次抄寫”的疑義呢?這個問題必須要從《越公其事》簡背的斜劃情況說起。

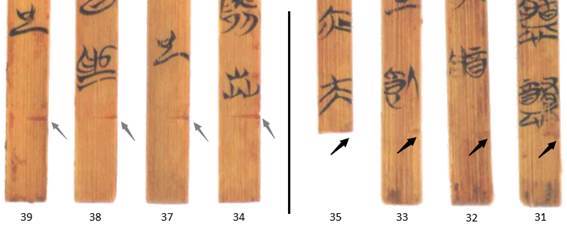

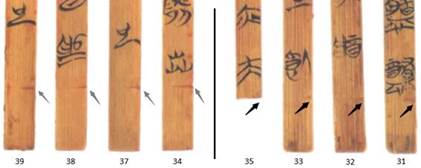

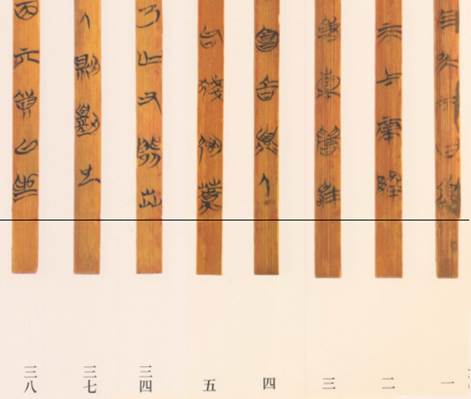

竹田健二首先發現《越公其事》的簡背斜線劃痕,有兩種不同的樣貌,他將簡1-33稱為“劃痕B”,簡34-68稱為“劃痕A”,而劃痕B具有異於常態的“逆次簡冊背劃綫”的現象,圖示如下:

【圖一】

| 劃痕B(簡1-33) | 劃痕A(簡34-68) |

|

|

劃痕B與劃痕A的差別在於,正常劃痕是一道由左上右至下的斜痕,筆畫基本連貫,對簡文排序具有輔助功能。而“逆次簡冊背劃綫”則每簡均是左側高、右側低,形成無法連貫的樣貌。[5]

金卓在竹田健二的基礎上,有更進一步的推論。他透過用字習慣、稱謂與敘述觀點,主張《越公其事》取材於多種不同材料;透過劃痕與下契口的位置,認為本文分成多次書寫。我們可以用一張圖表呈現其構想:

【圖二】

| 抄寫 | 取材 | ||

| 劃痕B | 簡1-8 | 第一章 | A類 |

| 簡9-15 | 第二章 | ||

| 簡15-17、簡19-25 | 第三章 | ||

| 簡26-29 | 第四章 | B類 | |

| 簡30-33、簡35 | 第五章[6] | ||

| 劃痕A | 簡36上、簡18、簡34[7] 簡36下 | ||

| 簡37-43 | 第六章 | ||

| 簡44-49 | 第七章 | ||

| 簡50-52 | 第八章 | ||

| 簡53-59 | 第九章 | ||

| 簡59-67 | 第十章 | C類 | |

| 無劃痕 | 簡68[8] | ||

| 簡69-75 | 第十一章 | ||

以下區分“取材”和“抄寫”兩個面向說明金卓的論述:

一、“取材”問題(一):于、於的使用情況

金卓將《越公其事》十一章分成三個部分:開頭三章(A類)、五政部分(B類)、結尾二章(C類),並分析裏頭“於”、“于”的用字情況,如下:

【圖三】

| 用字 | 開頭三章 A類 | 五政部分 B類 | 結尾二章 C類 |

| 於 | 17 | 1 | 9 |

| 于 | 7 | 20 | 3 |

金卓認為“於”在開頭三章與結尾兩章使用的比例較高,而“于”則在五政部分使用比例較高,他進而據此主張:“(用“于”與“於”的差異)是由其抄錄時選取的原始文獻材料不同造成的”、“《越公其事》簡文中部有關五政內容的部分,和首尾部分的其他內容,分別參考自不同時期或地域的原始文獻,五政部分的材料在時代上很可能要更早於首尾部分的材料,並且可能是由同一書寫者分若干次分別抄錄而成。”[9]他認為書手抄錄時選取的原始材料不同,五政部分採用“于”的情況較“於”來得多,故B類材料的時間比A、C兩類來得早。

二、“取材”問題(二):稱謂與敘述視角

【圖四】

| 章節 | 概括 | 敘述視角 | 簡文稱謂 |

| 第一章 | 越國求和 | 客觀 | / |

| 第二章 | 吳王 | ||

| 第三章 | 越王 | ||

| 第四章 | 五政準備 | 客觀→越國→客觀 | 越王勾踐→王→越王勾踐 |

| 第五章 | 五政步驟 | 越國 | 王 |

| 第六章 | |||

| 第七章 | |||

| 第八章 | |||

| 第九章 | |||

| 第十章 | 交戰過程 | 越國→客觀 | 王→越王勾踐、越王、吳王 |

| 第十一章 | 吳國求和 | 客觀 | 勾踐、吳王 |

金卓認為《越公其事》第四章與第十章在敘述視角轉變時,都再次使用“越王勾踐”全稱,他主張“因記載內容而特意更換視角與稱謂,恰恰說明了簡文選材上的不同,乃抄寫者依原材料直接抄錄所致”、“體現了《越公其事》材料來源的複雜性和多樣性,筆者認爲,這也是其根據多份材料或分多次書寫而成的證明之一。”[10]他再次強調,《越公其事》的書手依據不同來源的材料進行抄錄,使得敘事觀點多次轉變。

三、“抄寫”問題(一):劃痕A、B的書寫字數

【圖五】

| 劃痕B | 簡號 | 簡22 | 簡23 | 簡24 | 簡26 | 簡27 | 簡28 | 簡30 | 簡31 | 簡32 | 簡33 | 簡35 |

| 字數 | 32 | 32 | 31 | 32 | 30 | 32 | 34 | 31 | 32 | 31 | 31 | |

| 劃痕A | 簡號 | 簡37 | 簡39 | 簡40 | 簡41 | 簡42 | 簡44 | 簡45 | 簡46 | 簡47 | 簡48 | 簡50 |

| 字數 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | |

由金卓所整理的資料顯示,劃痕B的字數在30~34字之間,而劃痕A字數則在33~36之間。因此金卓認為“筆者發現簡33前各簡和簡34後各簡,在各簡書寫字數……,也都恰好展現出兩分性。”[11]藉此論證《越公其事》乃分批書寫。

四、“抄寫”問題(二):下契口的位置

【圖六】

透過圖示可知左半(即劃痕A)下契口較右半(劃痕B)略高,因此金卓表示“可以看出左右兩組在下契口的高度、形狀上都有明顯的差別。”[12]

綜上所述,竹田健二先生依據簡背劃痕將《越公其事》分成A、B兩類,金卓則從“取材”與“抄寫”兩個角度入手,“取材”方面,他認為前三章與末二章的內容,較五政部分來得晚,敘事角度多次轉變,是基於抄寫者材料複雜且分多次抄寫之故。“抄寫”部分,他從簡背斜痕形態、用字情況、竹簡字數、契口位置等,可以發現A、B兩類的差異。綜合上述觀點,他主張《越公其事》的書手在抄錄時擇取不同材料,並且全文分若干次抄錄而成。

參、筆者的質疑

金卓提出多項數據與圖示,尤其是劃痕、下契口的位置、字數等處,確實能展現《越公其事》文本內在的歧異情況,所言確實有所本。

但是,《越公其事》的書手只有一位,金卓主張這位書手在抄寫時擇取各種不同來源的原始文獻,又分成多次進行抄寫,也就是書手一邊抄錄,一邊編輯內文,這樣的情況在書籍類楚簡中,誠屬罕見。

就“取材”來說,勾踐與夫差爭霸是春秋晚期重大事件,春秋以後應該有許多關於二人的史料文獻流傳,《越公其事》的作者(請留意,這裡所說的“作者”,是指撰寫文本的人,而不是在戰國中晚期書寫清華簡《越公其事》竹簡的那位“書手”)確實可能依據各種來源不同的資料加以整理編輯,但在有限的資料中,我們很難考究這位作者到底參考了哪些資料。在底本來源不確定的情況下,金卓依據“于”、“於”的使用,以及敘事觀點的轉換,把《越公其事》來源分成A、B、C三類,並論述B類比另外兩類時間來得早,這就不免令人困惑。“于”、“於”以及敘述觀點的轉換,確實可以做為決定文本來源的判準嗎?

就“抄寫”而言,金卓所提出“(《越公其事》)在簡34・簡35前後、簡68・簡69前後,乃各自分開抄寫的猜想”,它所呈現的意義已非書手花幾個工作天的問題,而是作者有意分成數個時段進行抄寫,所以才產生前後不同的樣貌。金卓所提出的依據是劃痕位置的差異和下契口的位置,這個猜想是否合理,則必須檢視證據是否可信才能判定。

另外,金卓認定《越公其事》的書手在“取材”時,抄錄自多種來源,又分成多次“抄寫”,也就是這位書手一邊書寫,一邊思考編輯,那麼這位書寫者已經不單純負責“抄寫者”(或“書手”)的腳色。他既可決定《越公其事》的取材方式,那麼實質上已可以視為《越公其事》的原作者。

金卓所提出的數據與圖示確實有所本,但推論又有違一般對於楚簡的理解,職是之故,筆者興起逐一檢視相關數據與圖示的念頭。

肆、關於《越公其事》的“取材”問題

一、“于”、“於”的使用情況

先將《越公其事》各章“于”和“於”的出現次數羅列如下:

【圖七】

| 章次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 共計 |

| 於 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 |

| 于 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 30 |

| 金卓主張 | 前三章 A類 | 五政 B類 | 後二章 C類 | |||||||||

金卓利用“于”和“於”出現次數的分析,主張前三章、五政、後二章可分成A、B、C三類,而B類比A、C類時代要更早。那麼,我們必須先說明古文字中“于”和“於”的問題。

“于”在甲骨文就已經出現,它是表意字“竽(![]() 後2.16.2)”,“於”則是由“烏”所分化,而“烏”與“鳥”在西周金文中同形,[13]“烏(於)”早在金文中多當感嘆詞“嗚呼”使用,但至少在春秋中期“烏(於)”已經可以當介詞使用,[14]與“于”同時存在,在楚簡中,二字的用法無別,故《說文》:“于,於也。”

後2.16.2)”,“於”則是由“烏”所分化,而“烏”與“鳥”在西周金文中同形,[13]“烏(於)”早在金文中多當感嘆詞“嗚呼”使用,但至少在春秋中期“烏(於)”已經可以當介詞使用,[14]與“于”同時存在,在楚簡中,二字的用法無別,故《說文》:“于,於也。”

“于”和“於”是古漢語中使用頻率最高的介詞,它們原本是兩個初形、本義、古音均不同的字,王力認為“‘于’是‘於’的較古形式”,[15]裘錫圭則依據二字古音不同,[16]主張不能簡單地看成同一詞的不同書寫形式。[17]但“于”和“於”都可以當介係詞使用,後頭都可以加動作、時間或處所,用法幾無差別,相關討論的人非常多,學者們普遍的結論是:“于”的來源較古,“於”比較後起;“于”所在句式保留較古用法,“於”則反映戰國時代的語言特色。[18]應該要留意的是:“于”字時代早,“於”字時代較晚,戰國時代“於”比“于”來得多,這是二字的長期演變的時代趨勢,乃以宏觀角度分析後所得到的結果,但絕不能反推成:使用“于”的文獻,就必定比使用“於”的文獻來得早,這犯了“倒果為因”(Causal

Fallacy)的謬誤。細審竹簡使用情況,會發現許多古老文獻,但卻使用“於”字,或是文獻新穎而採用“于”字等非典型現象。例如清華伍《封許之命》是呂丁受周王冊命的實錄,文字保留許多西周金文的古樸色彩,文本創作年代應該可上溯至西周初期,[19]但該篇“於”、“于”卻各出現一次,出現“於”字並不妨礙它來源於西周材料的推論。相反的,屬於文學作品的〈蘭賦〉,其文本創作與竹簡書寫的時間應該不會差異太遠,卻出現一次“于”,而沒有用“於”。《曹沫之陣》記載春秋前期曹沫對於政治與兵法的理念,全文出現28次“於”,而沒有任何“于”字,目前所見的安大簡的《曹沫之陣》也依然使用“於”。[20]《昭王毀室、昭王與龔之準》使用10次“於”,而未見“于”;《陳公治兵》使用17次“於”,而未見“于”;《姑成家父》使用11次“於”,而僅出現1次“于”,以上諸篇所記述的史事都比勾踐復國的時間要來得早,但這些簡文卻大量出現“於”而罕用“于”,可見用“於”、“于”出現次數的多寡判斷文本時代,只舉有參考性質,絕非唯一判準。

“於”、“于”甚至出現用法沒有差別的例子,〈民之父母〉有這樣的文例:

1.以皇於天下(簡2)

2.以此皇于天下(簡6)

這兩句話實質上什麼差別,但是介詞的使用情況卻大不同。這說明應靈活看待“‘于’早‘於’晚”的現象,而不是受到字面文字的制約,利用若干字詞便推斷文本的時間。陳民鎮曾經分析〈繫年〉“于”、“於”用法如下:

【圖八】

| 章節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 於 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |

| 于 | 5 | 12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |

他認為“隨著《繫年》敘事的進展(基本伴隨縱向時間軸的進度),‘於’的比重有增大的趨勢,‘于’的比重則趨於衰減。”[21]尤銳認為:“《繫年》前四章(即西周章)有 28個‘于’字,而‘於’字只出現過一次。與此相反,後三章(即戰國初葉章)中有 19個‘於’而‘于’則只出現 5次。”[22]從數值來看,確實如陳民鎮與尤銳所言,前四章多用“于”,而後三章多用“於”,“於”的使用頻率隨著時間軸,越來越多。但是,這是一種為宏觀的理解,此標準乃“相對”而非“絕對”,例如第5章在全章中屬前半段,但“於”字使用8次,“于”則僅有3次。又如後三章中,第21章中用“于”1次,用“於”2次,第22章用“于”3次,“於”5次,這數值均在誤差範圍之內。

朱湘蓉指出:“語言的變化,尤其是詞語的變遷不是一個簡單的直線前進的進程,其中難免有糾葛並行的情況。版本來源不一、時代很難精確的傳世文獻也會使所得結論難免打些折扣。”[23]所言甚是。“‘于’早‘於’晚”是學界對二字進行分析與統計後,所得出的結論,是殷商甲骨文至戰國文字的演變大勢,可以幫助學者理解文獻的用字情況,但推論問題時必須小心謹慎。“於”取代“于”是隨著時間緩慢而逐步進行,不是在一夕之間完成。戰國時代的作品是用“於”較多,而非完全用“於”,事實上在漫長的漢字演變歷程中,“于”從來沒有消失過,“於”也沒有完全取代“于”。所以若僅依憑少量的樣本,導出用“於”必定晚於用“于”的結論,甚至依據“于/於”的使用比例,判斷其來源之差異,這是非常危險的事。

回到《越公其事》的討論,筆者認為不能依據“於”、“于”用法的數量,而將“五政”與“前三、後二章”分成兩類,理由如下:

(一)將第四章納入“五政”乃倒果為因

學者將第四章納入“五政”段落(請參【圖二】),顯然是為了符合數值的需求,而不符合事實。《越公其事》中勾踐敗北後,建立宗廟,與民休養生息,在惠民三年以後,才開始施行“五政”,“五政”一詞雖在第四章的最後一句首次出現,但它具體內容卻是在第五章才開始敘述。“五政”的具體的內容分別是:“農功”(第5章)、“市政”(第6章)、“徵人”(第7章)、“五兵之利”(第8章)、“敕民、修令、審刑”(第9章),一章一政,清楚明瞭。學者將第四章納入五政篇幅,完全是為了牽合數字(第四章“于(2次)”比“於(0次)”來得多)的結果。

(二)樣本數有限

《越公其事》全篇九章之中,“於”和“于”沒有哪一章,用法超過兩位數。而第1、2、3、6、10、11等章,“於”、“于”參雜使用,依此將文本分成三類

“五政”孤立出來,認為它是比較早的文獻。如果不要依據章節,而把《越公其事》當成一個整體來看待,用“於”27次,用“于”30次,數量差異根本不大。值得留意的是在這30次“于”字用例中,有7例是“![]() =(至于)”合文,合文型態是否干擾數據的呈現,這是值得留意的問題。

=(至于)”合文,合文型態是否干擾數據的呈現,這是值得留意的問題。

《越公其事》是清華簡中的一篇,清華簡則是現存書籍類楚簡的一部份,而目前所見楚簡只是戰國時代能夠保存至今的一小部分。因此,若只單看某一篇竹簡,則母體樣本數過小,所呈現的結果可能只是片面的偶然性,利用“五政”採用“于”的比例高於“於”,就將它從《越公其事》獨立出來,並視為較首尾的時代來得早,這說法猜測程度較大。

(三)忽略文本時間與抄寫時間

依據出土文獻用字來分析創作時間,必須留意一個問題:“文本創作年代”和“竹簡抄寫年代”是不同的概念。例如石鼓文上的詩作與刻石,是兩個不同時間的產物。[24]雖然不敢保證清華簡中沒有原創性的作品,但是以《越公其事》書手,同時又抄寫《鄭文公問太伯》(甲、乙)、《子儀》、《子犯子餘》、《晉文公入於晉》、《趙簡子》、《八氣五味五祀五行之屬》、《虞夏殷周之治》、《天下之道》等篇的情況來看,[25]《越公其事》是原創文稿的可能性極低。既非原手稿,那麼必然經過輾轉傳抄的人為擾動,據抄本所做的數值分析,只能提供參考。

趙曉斌先生〈荆州棗紙簡《吳王夫差起師伐越》與清華簡《越公其事》〉一文指出棗紙簡所收錄的《吳王夫差起師伐越》能與清華柒《越公其事》對讀,[26]可見清華柒《越公其事》只是戰國時代眾多版本之一。竹簡傳抄時受到很多因素的影響,用字可能有所改易,文字一改,學者以“於”和“于”分析寫作時間就會失真。

(四)“于”早“於”晚的方法論問題

甲骨文、金文多用“于”,春秋、戰國以降則多用“於”,這是二字在古文字演變上的大致上的趨勢。如果反過來推論,認為多用“于”的文本,時代必定早於多用“於”的文本,恐怕流於倒果為因。金卓使用“于”、“於”出現的頻率,將全文分成A(前三章)、B(五政)、C(後二章)三類,但我們在《越公其事》中可以找到許多“于”、“於”用法沒有差別的例證。

A. “至于/於”一詞的用法

![]() =(至于):以

=(至于):以![]() =(至于)今(簡70)

=(至于)今(簡70)

至於:乃至於吳(簡68)

B.後加地點

| 于 | 於 |

| 1. 余其必 | 1. 赶登於會稽之山(簡1)

2. 亦使句踐繼 |

C.後加時間

| 于 | 於 |

| 1.

以 | 1. 於今三年(簡17、19) |

D.一段話中同時使用“于”和“於”

毋絕越邦之命于天下,亦使句踐繼![]() 於越邦。(簡5-6)

於越邦。(簡5-6)

必滅絕越邦之命于天下,勿使句踐繼![]() 於越邦矣。(簡7)

於越邦矣。(簡7)

上述筆者整理“文例完全一樣”、“後加地點”、“後加時間”、“{至于/於}的兩種寫法”、“同段話中的‘于’和‘於’”,可以發現“于”和“於”的用法實在沒有太大差異。尤其應留意下面一條:

子弟以奔告於邊(第三章.簡19-20)

子弟走告于邊(棗紙簡22)[27]

兩句話文例完全相同,而棗紙簡的《越公其事》(原整理者改題名為《吳王夫差起師伐越》)作“于”,清華簡本作“於”。可見清華本《越公其事》只是戰國眾抄本之一,想利用清華簡本的“於”和“于”將抄寫來源分成三份,會有很大偏差。

總的來說,“‘于’早‘於’晚”是整個時代演變的趨勢,適合以宏觀的角度來觀察,抽樣的單一個案未必會與整體趨勢一致。因為楚簡在實際書寫時,受到許多因素所干擾,變因甚多(底本來源、書手國別、文字風格等),必須從各種角度來考察,才不會受到數值所制約。張岱松考察《清華(壹)》至《清華(伍)》“于/於”的使用情況,他認為:“兩者作爲介詞功能區別不大,但是在不同的篇章,能顯示出一些使用頻率和用法的區別,這應該和書手的用字習慣和個人愛好有一定關係。甚至出現有在同一句話中,引介同樣的對象,反覆變化的情況,如《繫年第7 章》:‘文公率秦、齊、宋及羣戎之師以敗楚師於城濮,遂朝周襄王于衡雍,獻楚俘馘,盟諸侯於踐土。’都是引介地點,‘于’和‘於’反覆變換而語法功能上幾乎無任何差別,更反映出書手書寫時的隨意性。”[28]觀察的結論與筆者相同。從上文來看,《越公其事》“於”和“于”的用法沒有這麼多歧異性,因此學者主張透過“于/於”的出現頻率,將該文分成A、B、C三類,並主張B類創作時間早於A、C類,仍有很大疑義。

二、敘述觀點的問題

金卓認為“一份單次創作或記錄完成的文獻材料,一般只會在篇首或第一次出現時使用人物的全稱”,因此《越公其事》在第4章與第10章都使用“越王勾踐”全稱,這表示第1-3章是一類,第4-9章是一類,第10-11章是一類,因為材料來源不同,所以在起始時,都使用全稱,後則採用簡稱。筆者認為將人物的全稱與簡稱和材料來源畫上等號,並不妥當,二者的關係實無必然性。例如第十章開頭將以“王”表示勾踐,共出現六例之後,才又出現“越王勾踐”一詞,套上首次出現用全稱,後文用簡稱的規律,那麼第十章開頭六次“王”的簡稱,究竟要歸於哪一類呢?

單一作品首次出現用全稱,後用簡稱,這是出土文獻常見的“規律”,但卻不是“鐵律”。《姑成家父》中,晉厲公首次出現時稱“厲公”,用了兩次“公”之省稱後,再度使用“厲公”一詞,用了四次“公”之省稱後,最後以“厲公”結尾,可見全稱、簡稱交相使用。

又如《越公其事》中,“文種”首次出現時以第三人稱敘述觀點稱其為“大夫種”,後來文種前往吳國請成,夫差則稱其“大夫”,共計4次(第二章1次,第三章3次),直到第九章再度以第三人稱觀點敘述到文種時,又再度稱其為“大夫種”(第九章1次,第十章1次)。可見靈活使用人物對話與敘事觀點,是鋪陳故事的重要方式,尤其像《越公其事》這樣長篇的簡文,人物稱呼方式與敘事觀點的轉換,並不奇怪。

楚簡中敘事觀點的轉移所在多有,例如上博九〈靈王遂申〉,先以第三人稱觀點起頭,交代故事時間、人物、地點等內容,中間透過成公虎與軍執事人及成公乾的對話鋪陳情節,最終又回到第三人稱角度收尾,主觀、客觀交互使用,讓敘事更為精采生動。

學者以視角及敘述觀點的轉變,作為《越公其事》取材自不同來源的依據,證據力並不充分。

伍、《越公其事》的“抄寫”問題

一、簡背劃痕

一般來說,楚簡的書寫與編排方式是由上到下、由右到左,所以將編聯好的竹簡翻轉至背面後時,簡背劃痕的多半是從左上往右下(參【圖一】“劃痕A”),但是還有一種“逆次簡冊背劃綫”(參【圖一】“劃痕B”),竹簡正面若按一般由右至左的編排方式,其劃痕則會變得無法連貫。

“逆次簡冊背劃綫”一詞係由孫沛陽首先提出,他認為《皇門》有10枚簡(全篇共13簡),《楚居》有5枚簡(全篇共16簡)具有“逆次簡冊背劃綫”。並依據逆次劃痕,主張這些竹簡是“正面依從左到右的順序編配成冊”[29],亦即只要將排列順序顛倒過來,變成由左至右編聯,就能讓逆次劃痕轉為順次。

孫沛陽主張二篇是由左至右編聯成冊,這個看法與一般對於楚簡由右至左編聯的理解不同[30]。該說看似能夠解決逆次劃痕的問題,但實不可信。北大秦簡〈田書〉出土時保存情況比較良好,能完整呈現竹簡的疊壓樣貌,且簡背出現“逆次簡冊背劃綫”情況,楊博據此進行研究,其結論為:“簡文內容的編聯,雖然要基本符合簡背劃線,但切不可僅依據簡背劃線而罔顧文意進行機械編聯。”[31]他利用保存情況良好的〈田書〉簡,推翻孫沛陽“逆次簡冊背劃綫”是由左至右編聯成冊,也說明簡背劃痕僅供簡文排序參考,不是唯一標準。此外,《越公其事》既有順次編聯,也有逆次編聯,如同竹田健二的看法,拆成兩部分絕對是不可能的事。[32]

竹田健二對於《越公其事》簡背劃痕型態的分析,以如前文所引(參【圖一】),劃痕A軌跡清楚,除少數斜劃中斷之外,劃痕基本可連接。然而劃痕B的情況比較特殊,正如竹田先生所言,乃“逆次”排列。筆者認為造成此現象的原因有兩種可能:

(一) 假設整治竹簡的工匠將竹筒作成A至Z共計26枚簡,並刻意在簡背留下斜痕。只要書手在抄寫文字的時候,不依A至Z的順序,反過來由Z簡開始書寫,依次Y、X、W…最後到A簡,就會呈現這種“逆次簡冊背劃綫”的情況。

(二) 工匠將竹筒作成A至Z共計26枚簡,但是書寫時,將竹簡翻轉180度(也就是上下翻轉顛倒),如此從A寫至Z簡,也會呈現“逆次簡冊背劃綫”的樣貌。

趙思木已經指出“寫手雖然使用同段竹筒所出竹簡,但在抄寫時並未參考簡背劃痕,取用竹簡十分隨意。”[33]換言之,《越公其事》確實存在“逆次簡冊背劃綫”,但這最多僅能說簡在抄寫過程中沒有按照正常的模式,簡背劃痕只能當成排列簡序的參考工作,不能當成唯一判準,尤其《越公其事》的末尾數簡甚至是完全沒有劃痕。那麼,利用劃痕A與劃痕B的差異,推論劃痕A、劃痕B、沒有劃痕(即簡68-75)等三類“是書手在不同時間抄寫成的”,是個頗為大膽的假設。

二、竹簡字數

金卓曾利用圖表彰顯“1~33、35”是一組,字數較少,“34、36~75”是一組,字數較多(請參【圖五】),而得出“分若干次分別抄錄而成”的結論。現在,我們更全面地計算各簡的字數(排除殘斷及有補字的竹簡),將得到下列數值:

【圖九】

| B組 | A組 | |||||||

| 簡號 | 簡5 | 簡6 | 簡9 | 簡10 | 簡37 | 簡40 | 簡42 | 簡44 |

| 字數 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 36 | 35 |

| 簡號 | 簡11 | 簡13 | 簡14 | 簡16 | 簡47 | 簡49 | 簡50 | 簡51 |

| 字數 | 32 | 33 | 32 | 31 | 34 | 35 | 34 | 34 |

| 簡號 | 簡19 | 簡21 | 簡22 | 簡24 | 簡53 | 簡55 | 簡57 | 簡58 |

| 字數 | 32 | 32 | 30 | 31 | 34 | 33 | 34 | 32 |

| 簡號 | 簡26 | 簡27 | 簡28 | 簡31 | 簡60 | 簡61 | 簡62 | 簡63 |

| 字數 | 32 | 30 | 32 | 31 | 33 | 34 | 32 | 33 |

| 簡號 | 簡33 | 簡35 | 簡64 | 簡65 | 簡67 | |||

| 字數 | 31 | 31 | 33 | 31 | 33 | |||

金卓想透過竹簡字數,導向B組文字少,A組文字多,據此證成A、B兩組是不同時間抄寫的結論。但細審資料,所謂字數比較少的B組,也可以達33字(簡6)、34字(簡9);而所謂字數比較多的A組,亦有31字(簡65)、32字(簡62)等較少的情況。一位書手在抄寫這麼長的篇章,字與字的間隔時而疏闊(第22簡共30字),時而細密(第42簡36字),完全合於情理之中。例如上博一〈緇衣〉簡6共計45字,簡17字數則多達56字,兩簡均為完簡,同為一篇簡文,亦出一人之手,然其行款疏密竟可落差至十餘字之多。反觀《越公其事》的書寫情況,均在合理的誤差值內。[34]若依字數將《越公其事》拆解兩組,並主張二組為不同時間點所抄寫,那麼那些簡背沒有劃痕的簡68-75(金卓歸為第C組),簡73有35字,74有34字,二簡均為完簡,又該怎麼看待這個數值呢?總之,利用劃痕、字數來做為抄寫時間的判準,證據力十分薄弱。

三、契口高度

金卓認為契口位置存在區別,他所提出的的證據是:

依照下契口位置,認為“1~33、35”與“34、36~75”是兩組有區別的段落,就其所列的圖表來看,“1~33、35”似乎偏下,而“34、36~75”則稍偏上。

然而,金卓認為“34、36~75”組契口偏上,但我們也能在裏頭,找到和“1~33、35”一樣契口偏下的竹簡,例如簡59~63。

同樣的,他認為“1~33、35”組契口偏下,但我們也能在裏頭,找到和“34、36~75”一樣契口偏上的竹簡,例如簡1~5。

何以“契口高度”不同,就能證明是不同時間所書寫?既然《越公其事》是一篇首尾基本完整的簡文,從其形製(簡長、編聯痕跡)相同來看,即便契口位置有高有低,只要可以編聯起來,就是同抄於一卷的簡文。尤其簡34、35均是屬於第五章中間段落,毫無理由將第五章拆成兩半,所以它們當時肯定就是編聯在一起的簡文。竹簡整治的時間是在抄寫以前,僅依部分契口位置,就將《越公其事》區分為二,這是不合理的事。

一篇簡文的寫作時間是否一致,最重要的問題是:是否為同書手所寫?是否為同一篇文章?是否為相同的竹簡?既然是一位書手,撰寫《越公其事》乙文,而簡背竹節位置(簡1至簡68)也基本一致,那麼它就是同一個時間點書寫完成的簡文。至於書手花幾個工作天完成,這個問題可以不論,因為僅憑現有資料,難有確切的答案。

陸、結論

竹田建二發現《越公其事》簡背有逆次劃痕的情況,金卓則更進一步推論,主張書手抄錄時參考多種材料,並且有意識地分成多次抄寫。

依據本文的考察,就“取材”來看,金卓認為書手取材多份材料,這實際上已經把書寫者視為原著。無論是“于/於”的使用情況,還是稱謂或敘述觀點的轉換,都不足以證明這位書手邊抄邊擇取材料,荆州棗紙簡《吳王夫差起師伐越》與清華簡《越公其事》為“同文異本”,[35]就是最好的證明。《越公其事》簡19-20的“子弟以奔告於邊”,棗紙簡本“於”寫成“于”,說明利用“于”、“於”判斷文本的創作時間,變數很大。清華簡《越公其事》只是戰國眾寫本中的其中一個,利用它來推估該篇的取材性質,不一定可靠。從各方面來評估,清華簡《越公其事》的書手是原創作者的機率甚微,他是清華簡中的“主力書手”,負責清華簡中多篇簡文。[36]他確實有可能在抄寫時,出現文字的訛寫與衍文,而與原底本產生差異,但清華簡《越公其事》非原創手稿,當無疑義。

就“抄寫”來看,金卓認為《越公其事》可分成A(簡背正常劃痕)、B(逆次劃痕)、C(沒有劃痕)三類,並由劃痕、字數、下契口高度等角度分析,得出本文是“由一位抄手分多次抄錄而成”的結論,此說恐有疑義。劃線的有無,是順次還是逆次,對簡文排序僅能起輔助的作用。書手在抄寫簡文時,簡文字數的多寡,並不能作為“多次抄錄”的證據。至於契口高度存有落差的問題,既然《越公其事》是一篇完整的簡文,沒有跡象表明它可分成兩卷保存,那麼契口的差異應該尚在可容許的誤差值之中。

《越公其事》書手到底花幾個工作天完成抄寫,這恐怕永遠無法有答案,但依據簡背劃痕等理由,將《越公其事》的書手在抄錄時選擇了多種材料,並有意識地分批抄寫,證據力不足。我們認為清華簡《越公其事》更可能是依據單一底本進行抄寫,並在一個時間點完成的作品,全文可編成一卷藏放。

本文透過檢討金卓的推論,期盼對取材與來源問題有所助益。

[1] 參雷黎明:《戰國楚簡字義通釋》(上海:上海古籍出版社,2020年),頁2。

[2] 李守奎曾經指出包山簡201“一支簡就有三個人的筆跡”,李婧嶸也指出《二年律令》應由三位書手完成。李守奎:〈包山卜筮文書書跡的分類與書寫的基本狀況〉,《中國文字研究》第一輯(鄭州:大象出版社,2007年),頁65。又見《漢字學論稿》(北京:人民美術出版社,2016年),頁204。李婧嶸:〈張家山247號漢墓《二年律令》書手、書體試析〉,《湖南大學學報(社會科學版)》,2016第4期(2016年7月),頁38。

[3] 李守奎曾指出“絕大多數的簡冊一篇都是一種字跡,由一人書寫。”一篇簡文多半由一位書手完成,但由多位書手共同完成一篇簡文的情形也已出現數例,比較確定的如上博三《周易》,李松儒主張書手應有三人,又如〈競建內之〉、〈鮑叔牙與隰朋之諫〉字跡不同,但卻是同一篇。清華玖《治政之道》的編聯、契口,以及用字習慣、思想內容的一致性看,與清華捌的《治邦之道》當屬同一篇文獻。又如清華拾《四告》,是由四位書手接力完成。李守奎:〈清華簡的形制與內容〉,收入《古文字與古史考:清華簡整理研究》,(上海:中西書局,2015年),頁19。李松儒:《戰國簡帛字跡研究》(長春:吉林大學博士論文,2012年4月),頁167。陳劍:〈談談《上博(五)》的竹簡分篇、拼合與編聯問題〉,武漢簡帛網,2006年2月19日(2022年2月25日上網)。蘇建洲:〈《上博(五)楚竹書》補說〉,武漢簡帛網,2006年2月23日(2022年2月25日上網)。郭永秉:〈關於《競建》和《鮑叔牙》的字體問題〉,武漢簡帛網,2006年3月5日(2022年2月25日上網)。賈連翔:〈從《治邦之道》《治政之道》看戰國竹書“同篇異制”現象〉,《清華大學學報(哲學社會科學版)》,2020年第1期(2020年1月),頁43-47。賈連翔:〈清華簡《四告》的形制及其成書問題探研〉,“古文字與出土文獻”青年學者西湖論壇(杭州:中國美術學院,2021年),頁90-106。

[4] 客觀來說,一位書手要花多久時間抄完簡文,這與竹簡長短、書手寫字速度、工作進度安排有密切關係。就“書籍類”簡文來說,這個問題根本無從查考起。

[5] 竹田健二的觀點可以濃縮成三點:一、《越公其事》簡背劃痕可分成劃痕A與劃痕B兩種。二、

“逆次簡册背畫綫”並不能代表竹簡正面的字串從左到右排列的編綴。三、利用簡背劃痕,可以證成陳劍的綴合推論。參竹田健二:〈清華簡“越公其事”の竹簡排列と劃痕〉,《中國研究集刊》第64期(2018年6月),頁49-67。

[6] 第五章的排序比較複雜,首先是簡30-簡33,沒有疑義。依照陳劍的編聯,之後為簡35,【簡36上、簡18、簡34】合為一簡,最後是簡36下。金卓將簡35歸為“劃痕B”,【簡36上、簡18、簡34】為“劃痕A”。陳劍:〈《越公其事》殘簡18的位置及相關的簡序調整問題〉,復旦網,2017年5月14日(2022年2月25日上網)。

[7] 關於簡36上、簡18、簡34的拼合問題:陳劍先生曾經指出:“可將簡18插入簡36上與簡34之間,三段本爲一簡之折,可以遙綴。”釋文中簡18與簡34之間則以“……”表示,江秋貞先生博論則透過切圖,清楚展現簡18與34可以緊密接合一簡(江秋貞:《《清華大學藏戰國竹簡(柒).越公其事》考釋》(臺北:臺灣師範大學博士論文,2020年),頁208)。那麼,簡18與簡34可以拼合成一支具有中編聯到末尾的竹簡,應無疑義,接下來的問題是【簡36上】能否和【簡18+34】遙綴成一簡?透過棗紙簡版本,可以清楚知道從“夫婦皆耕”(簡35、36上)到“人還越百里”(簡18),中間還有殘了一大段文字(依據棗紙簡本約殘37字),以簡35全簡共31字來作依據,除非清華簡《越公其事》版本能把37字內容濃縮(或減省)成9個字左右(簡36上與簡18中間約存有9字補字空間),否則最有可能的是【簡36上】與【簡18+34】是分屬不同的兩支簡,所殘的實際內容超過一支簡的長度。

[8] 第十章內容為簡59-68,其中簡68無簡背劃痕。

[9] 金卓:〈清華簡《越公其事》文獻形成初探〉,武漢簡帛網,2019年3月19日(2022年2月25日上網)。另外本文日文版為〈清華簡『越公其事』の文献形成初探 ――兼ねて竹簡排列の問題を論ず〉,見東京大學文學部中國語中國文學研究室主編:《東京大學中國語中國文學研究室紀要》第23期(2020年11月),頁1-26。

[10] 金卓:〈清華簡《越公其事》文獻形成初探〉。

[11] 金卓:〈清華簡《越公其事》文獻形成初探〉。

[12] 金卓:〈清華簡《越公其事》文獻形成初探〉。

[13] 毛公鼎(《集成》02841 )即以“鳥”表示{烏},參季旭昇師:《說文新證》(臺北:藝文印書館,2014年),頁309。

[14] 例如“枼(世)萬至於辝(台)孫子”(齊侯鎛/《集成》00271 春秋中期 )

[15] 王力:《漢語史稿》(北京:中華書局,2013年),頁324。董秀芳則認為二字“同一語言形式的不同寫法”,董秀芳:〈古漢語中動名之間“于/於”的功能再認識〉,《古漢語研究》2006年第2期(2006年6月),頁3。

[16] 關於“於”和“于”古音不同的意見,郭錫良也有類似看法,郭錫良認為:“‘于’‘於’古音並不完全相同,‘于’是匣母魚部,‘於’是影母魚部。……也許春秋晚期‘於’已經開始用來替代‘于’,《尚書》《詩經》中用作介詞的‘于’都有幾百例,而作‘於’的也已分別有十幾例,可能這並非都是後來傳抄中改寫成‘於’的,‘于’‘於’並用的《齊鎛》有可能是春秋時代的器物,‘于’、‘於’混用,在春秋時代多作‘于’,戰國以後,‘於’字的比例越來越大,以致最後取代了‘于’。《論語》中‘于’用作介詞的有8次,‘於’卻有162次;《孟子》中‘于’28次(其中18次引自《詩》《書》),‘於’有436次。兩者的使用比例同《尚書》《詩經》中的比例正好顛倒過來了。這雖然不排除後來傳抄改寫的可能,但是也許是真實地反映了‘於’替代‘於’的過程。……根據這些資料,我們可以肯定,戰國中晚期以後,‘於’字基本上取代了‘于’,此後的典籍,大多只在引用古籍時才用‘于’字,或者是方音或仿古的影響,仍用‘于’的。”郭錫良:〈介詞“于”的起源和發展〉,《漢語史論集(增補本)》(北京:商務印書館,2005年),頁226-227。

[17] 裘錫圭在《文字學概要》:“‘於’和‘于’都可以用作介詞,用法十分相似。但是它們在古代並不同音(‘於’是影母魚韻字,‘于’是喻母三等虞韻字),不能簡單地看作同一個詞的不同書寫形式(介詞{於}和{于}可能是由於方言或時代的不同而由一詞分化的。有的語言學者認為在較早的時代,介詞{于}和{於}的用法有一定區別)”。裘錫圭在〈戰國文字釋讀二則〉“其實古書中用爲介詞的‘于’和‘於’互爲異文,是由於二者用法相似,與一般的音近相通有别。”裘錫圭:《文字學概要(修訂本)》(北京:商務印書館,2013年),頁239。吉林大學古文字研究室編:《于省吾教授百年誕辰紀念文集》(長春:吉林大學出版社,1996年),頁157。

[18] 何樂士:〈《左傳》的介詞“於”和“於”〉,《左傳虛詞研究(修訂本)》(北京:商務印書館,2004年),頁117。張玉金:《出土戰國文獻虛詞研究》(北京:人民出版社,2011年),頁99。顏世鉉:《戰國秦漢簡帛校讀方法研究》(臺北:臺灣大學中國文學研究所博士論文,2012年),頁74。張玉金:《甲骨文虛詞辭典》(北京:中華書局,1994年),頁266-301。

[19] 高佑仁:《《清華伍》書類文獻研究》(臺北:萬卷樓圖書公司,2018年),頁263-264。

[20] 安大簡《曹沫之陣》尚未完全公布,黃德寬曾公布其中一簡的照片,詳細情況參黃德寬:〈安徽大學藏戰國竹簡概述〉,《文物》2017年第9期(2017年9月),頁54-56。彭詩雅:〈新出安大簡《曹沫之陣》字詞研究〉,《第一屆中國文字學青年論壇論文集》(桃園:中央大學,2021年4月24日),頁145-159。

[21] 陳民鎮:〈從虛詞特徵看清華簡《繫年》的真偽、編纂及性質〉,見李守奎主編:《清華簡《系年》與古史新探》,(上海:中西書局,2016年),頁255。

[22] 參尤銳:〈從《繫年》虛詞的用法重審其文本的可靠性一一兼初探《繫年》原始資料的來源〉一文,收入李守奎主編:《清華簡《繫年》與古史新探》(上海:中西書局,2016年),頁245。

[23] 朱湘蓉:〈從出土簡牘看秦至西漢介詞“于”、“於”的使用〉,收入吉林大學主編:《第十二屆古代漢語研討會論文集》(長春:吉林大學文學院,2014年),頁4。

[24] 裘錫圭認為詩是秦襄公時所作,而刻石則是襄公後人所為。裘錫圭:〈關於石鼓文的時代問題〉,《傳統文化與現代化》,1995年第1期,頁48。

[25] 賈連翔:〈清華簡“《尹至》書手”字跡的擴大及相關問題探討〉,收入西南大學漢語言文獻研究所主編:《出土“書”類文獻研究高端學術論壇論文集》(重慶:西南大學漢語言文獻研究所,2021年),頁93。

[26] 趙曉斌:〈荊州棗紙簡《吳王夫差起師伐越》與清華簡《越公其事》〉,收入清華大學出土文獻研究與保護中心編:《清華戰國楚簡國際學術研討會論文集》(北京:清華大學,2021年),頁6-11。

[27] 依據趙曉斌所公布的部分棗紙簡《吳王夫差起師伐越》釋文有“于”也有“於”,可見作者乃有意區分,與繁簡體無關。趙曉斌:〈荊州棗紙簡《吳王夫差起師伐越》與清華簡《越公其事》〉,頁6-11。

[28] 張岱松:《清華簡(壹-伍)詞彙研究》(北京:中國社會科學院研究生院語言學系博士論文,2017 年),頁65。

[29] 孫沛陽:〈簡冊背劃綫初探〉,《出土文獻與古文字研究》第四輯(2011年12月),頁453。

[30] 裘錫圭指出“商代後期的晚期銅器上的銘文和獸骨上的記事文字,幾乎全都由右向左排行。漢字的這種自上而下、自右而左的排列方式,沿用了三千多年”,裘錫圭:《文字學概要(修訂本)》(北京:商務印書館,2013年),頁50。

[31] 楊博:〈北大秦簡《田書》的逆次簡冊背劃綫〉,《出土文獻研究》第17輯(2018年12月),頁168-177。

[32] 竹田健二:〈清華簡『越公其事』の竹簡排列と劃痕〉,頁56。

[33] 趙思木:《《清華大學藏戰國竹簡(壹)》集釋及專題研究》(上海:華東師範大學中國語言文學系博士論文,2017年),頁17。

[34] 又例如《鄭子家喪》甲本,各簡字數在三十一至三十六字不等。《鄭子家喪》乙本各簡書寫字數爲二十八至三十四字不等,可見《越公其事》各簡字數均在可接受的範圍中。魏慈德在《新出楚簡中的楚國語料與史料》“《上博》(一至九)簡形制表”、“《清華》(壹、貳、叁)簡形制表”、“《郭店》簡形製表”曾統計各篇滿簡書寫的字數情況,讀者可自行參考。魏慈德:《新出楚簡中的楚國語料與史料》(臺北:五南圖書公司,2014年),頁50-58。

[35] 趙曉斌:〈荊州棗紙簡《吳王夫差起師伐越》與清華簡《越公其事》〉,頁6。

[36] 賈連翔在〈清華簡“《尹至》書手”字跡的擴大及相關問題探討〉提到清華簡中抄寫篇目規模較大的“主力書手”就以《越公其事》書手為例,參賈連翔:〈清華簡“《尹至》書手”字跡的擴大及相關問題探討〉,《出土“書”類文獻研究高端學術論壇論文集》,頁93。

(編者按:本文收稿時間爲2022年5月23日15:01。)