也談“三年大將吏弩機”的灋丘問題

作者:陳家寧 發布時間:2007-11-10 00:00:00(廈門大學歷史系)

(首發)

摘 要:王琳先生《有關〈三年大將吏弩機考〉的灋丘問題》一文對吳鎮烽、師小群先生《三年大將吏弩機考》文中所持“灋丘”即“廢丘”的觀點提出了疑義,幷從音韻學、文獻學、先秦工官製度等幾個角度予以辨駁。我們認為王先生提出的理由是不充分的,不足以推翻吳、師兩位先生的推測。關鍵字:三年大將吏弩機、灋丘、廢丘

《中原文物》2007年第5期刊載了王琳先生《有關〈三年大將吏弩機考〉的灋丘問題》一文(以下簡稱“王文”),[①]拜讀之後,頗受啟發,受益良多。但我們以為其中一些觀點或可商榷,故在此求教。

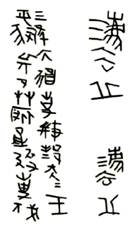

“王文”針對吳鎮烽、師小群先生《三年大將吏弩機考》(以下簡稱“吳文06”)一文,[②]主要就三年大將吏弩機中的刻字“灋丘”應如何理解提出了一些不同意見。為方便讀者瞭解,我們將《文物》2006年第4期封三所錄三年大將吏弩機的照片和銘文、摹本轉錄於此:

1.三年大將吏弩機 2.三年大將吏弩機銘文摹本

3.三年大將吏弩機銘文

左:望山正面

右上:望山背面

右下:懸刀部

“吳文06”指出弩機望山正面的銘文為晉系文字,釋作:“三年,大𨟻(將)吏𢼩、邦大夫王平、彖長氶(掾張承)所為,

“王文”首先提出“吳文06”關於《國語》的引文不確切,這確是事實。並認為“吳文”將“灋丘”釋為“廢丘”,“在古音韻學上是難以成立的”。這一點我們却不敢苟同。王文承認“在金文中法通廢”,並引王輝《商周金文》、唐蘭《西周青銅器銘文分代史徵》等意見為證。但又說“按照音韻學的通假規則,一般來說只有韻部相同才可相互通假[③],而法(灋)的古音在葉(按:即盍)韻[④]幫紐,廢字的古音在月韻幫紐,怎麼可以相通假呢?”

我們知道,判斷通假關係,一般需要如下幾個條件:1.上古音相同或相近。相同指的是聲紐相同,韻部也相同。相近有兩種情況:或者聲紐相同,而韻部存在王力先生提出的對轉、旁轉、旁對轉、通轉等情況;[⑤]或者韻部相同,而聲紐存在准雙聲、旁紐、准旁紐、鄰紐等情況。 2.文獻例證。既包括傳世典籍中的用例,以及聲訓、異文等情況,也包括出土文獻中的用例。3.文義疏通。即本字在文中的意義無法講通,而讀為通假字後則渙然冰釋。4.符合時間、地域的條件限制。不同時代、不同地域(尤其是割據或交通不便的時代)的用法,不能以偏概全。

王輝先生在《古文字通假釋例》中列舉了不少古文字中灋(法)假為廢的例子,[⑥]包括:大盂鼎、師酉簋、大克鼎、晉姜鼎、睡虎地秦墓竹簡《語書》、《秦律雜抄》和《封診式·遷子》等。但“王文”好像並不認同這些“法”字當讀為“廢”,理由就是法和廢上古音不同部。

其實我們知道,韻部並不是自然產生的,而是古音學家根據先秦韻文韻腳字、漢字偏旁諧聲、異文假借、聲訓讀若等文獻材料歸納總結出來的,是逐步發展形成的。而隨著時代的發展,韻部也是會產生變化的。即使在同一時代,由於受方言、又音的影響,每個字具體歸入哪部也不是唯一的,這就是至今有些字的上古音韻地位還存在爭議的原因。況且自清代以來至今的古音學家,幾乎沒有一位是死守韻部,認為只有同部字才能通假的。事實上,如果聲紐相同,從理論上講,只要韻相近就具備了通假的條件。韻部相近中的通轉是指韻部不同類(即韻尾的發音部位不同)但主要母音相同。法屬盍[at]部,廢屬月[ap]部,就屬於這種情況。

文獻中以盍部字與月部字相聲訓的情況不乏其例,如:

《詩·鄭風·清人》:“駟介旁旁。”毛亨傳:“介,甲也。”《左傳·成公二年》:“不介馬而馳之。”杜預注:“介,甲也。”《淮南子·時則》:“其蟲介。”何寧注:“介,甲也。”《史記·老子韓非列傳》:“急則用介胄之士。”張守節正義:“介,甲也。”甲為盍部見紐,介為月部見紐。

《說文解字》:“劄,牒也。”又“牒,劄也。”牒屬盍部,劄屬月部。

再如盍部的“蓋”字與月部的“會”字:

蓋字金文不從“艸”,從去、皿,作“

可見,從古音上講,盍部的“法”和月部的“廢”相通假是具備條件的,幷不是“難以成立的”。

我們以爲“王文”所稱大盂鼎“灋保先王”中的“灋”讀為廢“可能就有些不恰當了”,或許還能成一家之言,但同銘中康王所說“若苟(敬)乃正,勿灋朕令”,及有金文恆語“勿灋某令”的其他銘文中的“灋”如果仍作本讀,就實在是無法講通了。另如秦簡《語書》中有“今法律令已具矣,而吏民莫用,鄉俗淫失(泆)之民不止,是即灋主之名法殹(也)”[⑨]。細繹文意,“灋”字必讀如“廢”。而且末一句下本有“法”字,也能證明在秦簡中“灋”與“法”的用法是不完全相同的。

三年大將吏弩機中的“灋丘”為秦統一前的秦系文字,與上揭金文、秦簡用“灋”為“廢”的時代和地域也相符合。因此“王文”所稱“廢”和“法”不能通假的說法是不正確的。

“王文”否定“灋丘”即“廢丘”的第二個理由是《元和郡縣志》和《括地志》中沒有“灋丘”即“廢丘”的記載,只有“犬丘”即“廢丘”的記載。我們認為“說有易,說無難”。這兩部方志中沒有記載,不能代表所有古代典籍中都沒有記載。從邏輯上講,即使所有的傳世文獻中沒有“灋丘”即“廢丘”的記載,也不能僅憑這一點來否定其可能性。

“王文”認為秦漢時期的文物中“灋丘”和“廢丘”都曾出現過,而且時代相去不遠,因此兩者是“無涉的兩個概念”。路東之先生於上世紀90年代購藏的出土於西安市未央區漢城鄉的秦代封泥中有一枚廢丘丞印(圖4),[⑩]1972年3月陝西省武功縣薛固公社上王村出土了一具廢丘鼎(圖5)[⑪],此外傳世銘文也有廢丘鼎蓋(圖6)[⑫]。“王文”對廢丘鼎及蓋的釋文從吳鎮烽、羅英傑的《記武功縣出土的漢代銅器》,分別作“廢丘 一斗 重七斤 丑四”和“廢丘 一斗少半斗 重三斤 甲四”。兩銘文先記地名“廢丘”,在今陝西省興平市東南南佐村與阜寨村之間;然後是容積和重量;最後的“丑四”和“甲四”是該鼎在同批鑄器中的編號。

4.廢丘丞印 5.廢丘鼎

6.廢丘鼎蓋

《史記·周本紀》懿王下司馬貞《索隱》引宋忠曰:“懿王自鎬徙都犬丘,一曰廢丘,今槐里是也。”據《元和郡縣志》,“廢丘”是秦所改的名。《項羽本紀》于高祖元年記項羽破秦後分封天下諸侯:“項王乃立章邯為雍王,王咸陽以西,都廢丘。”《高祖本紀》高祖元年亦云:“三分關中,立秦三將:章邯為雍王,都廢丘。”高祖二年云:“引水灌廢丘,廢丘降,章邯自殺。更名廢丘為槐里。”可見在楚漢戰爭時期,廢丘曾是三秦之一“雍”的國都所在,當時應該是故秦地内一個較為重要的城市。該名的使用時間约是從東周到漢高祖二年。因此廢丘鼎及蓋應鑄于漢高祖二年以前。此時劉邦尚未統一全國,還沒有建立漢帝國,因此稱廢丘鼎為“漢代”銅器是不恰當的。“吳文06”已將其改稱為“戰國晚期到秦代的遺物”。

“王文”提到的1995年西北大學文博學院在陝西省臨潼新豐鎮劉家寨村秦遺址中採集到一批陶文,認爲其中“官營徭役性制陶作坊類”中有一枚印文作“旨(但)樂”(圖7)的“尤具意義”。並轉述陳曉捷《臨潼新豐鎮劉家寨村秦遺址出土陶文》(以下簡稱“陳文”)[⑬]一文中引周曉陸先生的意見,認爲右邊一字“‘日’下似有一橫,則或當釋為‘但樂’,當為陶工名。但為姓,漢有西域都尉但欽,濟陽太守但巴”。“王文”將其與秦工官制度中的“物勒工名”聯繫起來,想說明弩機上刻的文字也是人名。其實這二者是完全不同的兩回事,是不應該“拉扯到一起”的。

《呂氏春秋·孟冬》:“物勒工名,以考其誠。”許維遹注:“物,器也。勒銘工姓名著於器,使不得詐巧,故曰‘以考其誠’。”[⑭]可見“物勒工名”是指器物的製造者要把自己的名字刻在上面,以方便管理者檢驗產品質量。勒名是器物生產過程的一部分,這是為人們所熟知的。而這裏的弩機是在戰爭中從趙國繳獲的,早已脫離生産過程,怎么會再往上面刻字而稱爲“物勒工名”呢?

對照戰國到秦代的陶璽文字,“旨”字皆尚從“甘”或“口”,而無訛從“日”者,因此陶文右邊一字不應釋“旨”。但是否應該釋“但”,尚需存疑。所以不能斷定該陶文僅為人名。

其實從“官營徭役性制陶作坊類”陶文的內容上看,主要包括三種:1.地名和人名。2.僅有地名。3.地名、人名、職名。[⑮]目前還沒有能確定僅有人名而屬於這一類的。而僅靠一枚尚無定論是否為人名的陶文來證明弩機中的“灋丘”為人名也是不現實的。

7. 但樂陶文 8. 灋丘□陶文

相反“陳文”著錄的陶文中另有一枚印文作“灋丘□”(圖8)。根據上揭該類陶文文例,無論哪一種,陶文中前部的內容都應是地名。因此儘管此陶左邊文字漫漶不清,仍可以肯定右邊的“灋丘”當為地名無疑。

“王文”認爲“灋丘”應“解釋成人名才較爲妥當”,並推測其“姓法名丘,其人很可能是齊人法章後裔,其生活時代大體應在戰國晚期以後”。而我們認爲這種可能性是很小的,遠不如將“灋丘”解釋成地名,即“廢丘”穩妥。理由如下:

《後漢書·法雄傳》載:“法雄字文強,扶風郿人也,齊襄王法章之後。秦滅齊,子孫不敢稱田姓,故以法為氏。”法章為田齊襄王之名,是齊湣王之子,末代齊王建之父。公元前283年至公元前265年在位,死後44年,齊被秦所滅。根據《後漢書》的說法,法氏得姓應在秦滅齊之後,齊是關東六國中最後滅掉的一國,齊滅後就進入了秦朝。如果弩機上刻的銘文法丘是法章後人的名字,那我們隻能設想齊亡後,有一支齊國王族後人更名換姓,輾轉到了秦地,幷且參軍做了弓弩手,而發給他的武器弩則是之前秦軍從趙國繳獲的。這種推測顯然太過離奇了。而且這也和王先生自己所認同的“灋丘”二字刻于戰國晚期之後的推論相抵牾。

“王文”稱“‘灋丘’二字在弩機望山背面和懸刀上作兩次加刻,更證明了灋丘應爲人名,而不是地名”。這也是毫無根據的。爲什麽在弩機的不同部位刻划兩次就一定能斷定是人名呢?陶正剛先生《山西屯留出土一件“平周”戈》[⑯]文中著錄的平周戈,戈內背銘上下兩層,一正一倒,上層“平周”二字清晰,胡部也刻“平周”二字。一柄戈上“平周”二字兩見。《史記·魏世家》襄王十三年載:“秦取我曲沃、平周。”平周為縣名,戰國時屬魏,歸秦後屬秦太原郡,當今山西省介休縣西。可見在同一件兵器的不同位置上作兩次加刻,也不能證明所刻內容就一定爲人名。

至於“王文”所稱同一地名在同一時期不能有兩種寫法的觀點,我們認爲也是過於絕對了。在上古時期,同一個地名在一段時間內經歷一個寫法上的變化,不是不可能的。綜觀前引有關“灋丘”和“廢丘”的出土文物與文獻,大體可以看出秦統一以前,“灋”字可作本解,亦可假為“廢”;秦亡以後,就幾乎沒有“灋”假為“廢”的用法了。因此我們推測:“灋”假為“廢”用法的消失恐怕是秦統一規範文字以及兩字讀音演變的結果。經過秦火,後世流傳的先秦典籍多是經過漢代人轉寫的,時過境遷,漢代人已經沒有假“灋”為“廢”的習慣了。這可能就是爲什麼傳世典籍中沒有假“灋”為“廢”用法的原因。

(編者按:本文收稿日期為2007年11月5日)

[①]王琳《有關〈三年大將吏弩機考〉的灋丘問題》,《中原文物》2007年第5期,78-80頁。

[②]吳鎮烽、師小群《三年大將吏弩機考》,《文物》2006年第4期,89-91頁。

[③]古代文獻中的通假是有其規律和習慣的,一般不具有可逆性。甲字能通乙字,乙字不一定能通甲字。此處稱“相互”通假,是不確切的。

[④]此處“韻”當稱“韻部”或“部”,在音韻學上“韻部”和“韻”是兩個不同的概念,不應混淆。

[⑤]參見王力《同源字典》,商務印書館,1999年,13-20頁。

[⑥]王輝《古文字通假釋例》,(臺灣)藝文印書館,1993年,759-760頁。

[⑦]裘錫圭《古文字論集》,中華書局,1992年,646頁。

[⑧]張世超等《金文形義通解》,(日本)中文出版社,1996年,1320頁。

[⑨]睡虎地秦墓竹簡整理小組《睡虎地秦墓竹簡》,文物出版社,1978年,15頁。

[⑩]周曉陸等《秦代封泥的重大發現——夢齋藏秦封泥的初步研究》,《考古與文物》,1997年第1期,35-49頁。

[⑪]吳鎮烽、羅英傑《記武功縣出土的漢代銅器》,《考古與文物》,1980年第2期。

[⑫]孫慰祖、徐谷富《秦漢金文彙編》,上海書店出版社,1997年,圖版79頁。

[⑬]陈晓捷《臨潼新豐鎮刘家寨村秦遺址出土陶文》,《考古与文物》,1996年第4期,1-7页。

[⑭]许维遹《吕氏春秋集释》,北京市中国书店,1985年。

[⑮]袁仲一《秦代陶文》,三秦出版社,1987年,52页。

[⑯]陶正剛《山西屯留出土一件“平周”戈》,《文物》,1987年第8期,61-62页。

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有