《鄂君啓節》——延綿30年的研讀

作者:陳偉 發布時間:2009-08-25 00:00:00(武漢大學簡帛研究中心)

(首發)

《鄂君啓節》,是楚國懷王時期製作的一份免税文件,涉及到戰國文字、楚國制度和地理方面十分重要的問題。《鄂君啓節》分車節、舟節兩種。按弧度推算,原先每種大概有5件,形成一個竹筒狀[1]。1957年4月,壽縣農民在縣城東郊丘家花園發現舟節1件,車節3件。1960年又發現一枚舟節。

第一篇論文

關于節銘最先發表的論文,是郭沫若先生《關于鄂君啓節的研究》和殷滌非、羅長銘先生合寫的《壽縣出土的“鄂君啓金節”》。這兩篇論文都刊載在《文物參考資料》1958年第4期。其中郭氏的論文因爲作者學術地位高,論述比較系統,對後續研究者的影響最大。與我們今天討論有關的觀點,可以舉出三點:1、鄂即今之武昌。“自鄂往(裘先生訂正爲“市”[2])”是説從武昌出發。

2、把“

3、把“逾”訓爲渡過。認爲“逾

隨後20多年,譚其驤、于省吾、商承祚、黃盛璋、姚漢源等古文字或歷史地理學家,都有專文討論。郭沫若先生的這些説法,受到一些修正,却沒有遭到根本上的質疑。

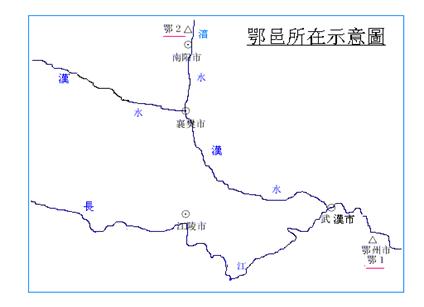

關于“鄂”,譚其驤先生指出:“鄂是現今的鄂城縣,不是今之武昌。”[5]今天的武昌與鄂城都在長江南岸,距離相近,地名又有過交集,郭沫若先生因而致誤。譚先生是在繼承郭氏“鄂”地定位大局的基礎上,對具體所在作出修正。其他研究者多沿用此説。

關于“

關于“逾”,譚其驤先生第一篇論文與郭沫若相同[7]。于省吾、黃盛璋先生則認爲指轉換水路[8]。譚其驤先生第二篇論文也認爲“逾字果然以解作更換水路爲妥”[9]。只有劉和惠先生提出:“舟節節文中,‘逾’字一共用了四次:‘逾湖’、‘逾漢’、‘逾夏’、‘逾江’。揆其義有二:一是越過的意思,如‘逾湖’,節文‘自鄂市,逾湖’,幷無更換一條水路之事;一是表示順流而下,如‘逾漢’、‘逾夏’、‘逾江’。”[10]

在早期研究者中,只有日本學者船越昭生教授別樹一幟,提出鄂指漢西鄂縣,在今河南南陽地區[11]。船越先生還提出,舟節的“逾”全部指順水而下[12]。不過,由于船越先生對“

我在1978年10月考入大學。課餘喜歡看古文字和歷史地理方面的文獻,對關于鄂君啓節的討論有興趣。當時隱約感到,已有的研究,幷沒有能够對鄂君啓節作出基本合理的解釋。看車節,“自鄂市”出發,首先經行的陽丘、方城,學者都同意在南陽盆地迤東[14]。從這個比較可靠的認識出發,鄂最有可能就在南陽一帶。但是,如果要把舟節的鄂確定在這個地區,首先必須對“逾”和“

| ||||

盂鼎 | 墻盤 | 石鼓 | 中山王 | 鄂君啓節 |

盂鼎 | 胄簋 | 中山王 | 鄂君啓節 |

這個問題困擾我很長時間。1982年上學期,我在湖北宜城參加畢業實習,發掘楚皇城附近的戰國墓葬。當時帶了一本段玉裁的《説文解字注》,想通讀一遍。“𠫓”部“育”字條《説文》云:“養子使作善也。從𠫓,肉聲。《虞書》曰:教育子。”段注説:“《堯典》文。今《尚書》作‘胄子’。考鄭注《王制》作‘胄’,注《周官·大司樂》作‘育’,王肅注《尚書》作‘胄’。葢今文作‘育’,古文作‘胄’也。”讀到這裏,我眼前一亮,因爲我知道自己可能找到了解讀鄂君啓節的關鍵綫索。根據當時瞭解的古文字知識,我知道“古”字和“胄”字所從的“由”字形相近。舟節中的“

這些學界前輩的肯定,給了我莫大的激勵。我本科學考古,碩士研究生學歷史文獻學,博士學歷史地理。後來却走上出土文獻研究這條路,跟這篇文章關係匪淺。

驗證和修訂

現在回頭看當初的文章,其實很粗糙。幸運的是,當時的基本思路是對的,後來又陸續得到更多資料的驗證和修訂。關于“由”字,郭店竹書《緇衣》19號簡“我弗由聖”,29號簡“播型之迪”,上博竹書《緇衣》的相應之字(分別見11、15號簡),上博竹書《周易》22號簡讀爲“逐”的“由”字,都爲鄂君啓節“

關于“逾”字,當初是將“逾”讀爲“遙”,認爲《楚辭·大招》“無遠遙只”注:“遙,猶漂遙,放流貌也。”正是指順水行舟這類現象。這一論證顯然缺少應有的説服力。後來,我在寫博士學位論文時,讀到《國語·吳語》關于越滅吳之役的記載説:

于是吳王起師,軍于江北,越王軍于江南。越王乃中分其師以爲左右軍,以其私卒君子六千人爲中軍。明日將舟戰于江,及昏,乃令左軍銜枚溯江五里以須,亦令右軍銜枚逾江五里以須。夜中,乃命左軍、右軍涉江鳴鼓中水以須。吳師聞之,大駭,曰:“越人分爲二師,將以夾攻我師。”乃不待旦,亦中分其師,將以禦越。越王乃令其中軍銜枚潜涉,不鼓不噪以襲攻之,吳師大北。越之左軍、右軍乃遂涉而從之,又大敗之于沒,又郊敗之,三戰三北,乃至于吳。

韋昭注:“踰,度也。”不確。這裏,“逾”與“溯”相對而言,幷且左右軍是在後來(夜中)才“涉江”到“中水”(韋昭注:“中水,水中央也。”),可見“逾”指沿“江”而下,與“溯”指溯“江”而上對應[17]。在傳世文獻中,找到這條强證,感到很高興。不過,後來李家浩先生告訴我,清末學者于鬯早有指出[18]。這讓我懂得要讀的書太多。

在出土文獻方面,“逾”字的這一用法也不斷發現。湯余惠先生在《戰國銘文選》中討論《 鄂君啓節》“逾”字時就指出:今本《老子》第三十二章“以降甘露”,馬王堆漢墓帛書甲、乙本“降”幷作“俞”。1998年郭店竹書刊布,其中《老子》甲組19號簡中這一處寫作“逾”,正好與帛書本呼應[19]。在楚禱祠簡中,“荊王、文王以逾至文君”(葛陵甲三5)、“五世王父以逾至親父”(曹家崗M1:2)一類表述[20],在上博楚竹書《莊王既成》中,“載之專車以上”與“四舿以逾”對舉,也都一再證明“逾”的這一用法。

在近年發現的資料中,有助于解讀《鄂君啓節》的還有多個字詞,比如“

“![]() ”字的推測

”字的推測

在鄂君啓節中,羅長銘先生最先把它釋爲“舿”[21]。在此基礎上,形成兩種意見。于省吾先生認爲:字從舟“夸”聲,即舸之古文。《方言》九:“南楚江湘,凡船大者謂之舸。”“夸”從“于”聲,“舸”從“可”聲,古從“于”與從“可”聲之字多含有大義,説詳王念孫《釋大》[22]。姚漢源先生作有更詳細的論證[23]。而羅長銘先生、商承祚先生和李零先生等則認爲是船的集合[24]。

吳振武先生提出另一種意見,把此字分析爲從舟冢聲,看作“䑸”的古字。吳先生之所以回避“舿”字,是因爲《鄂君啓節·舟節》説“屯三舟爲一~”,而《車節》説“如馬、如牛、如德,屯十以當一車;如檐徒,屯二十檐以當一車”,使用“屯……以當……”的句式表示折合關係[25]。

隨着上博竹書的發布,又陸續出現幾種新的説法:①董珊先生對《莊王既成》中“四”、“以逾”之間的字,從整理者釋爲“舿”,讀爲“航”。鄂君啓節中的字亦然,指方舟[26]。②劉洪濤先生同意董珊先生對鄂君啓節這個字的釋讀,但認爲《莊王既成》中的那個字應釋爲從舟尨聲之字,也讀爲“航”[27]。③李守奎先生認爲:“夸”在早期金文、戰國秦文字和小篆中都從“于”聲,而我們所討論的字右旁决不會是“從大于聲”的“夸”。從字形上看,字的下部釋“丂”、釋“主”皆有可能,但釋“于”的可能性最小。他主張釋“主”,對《鄂君啓節》和《莊王既成》從舟之字,從吳振武先生讀爲“䑸”[28]。④陳劍先生則將楚簡原先釋作從“夸”的字全部改釋爲從“亢”,對《鄂君啓節》和《莊王既成》的從舟之字,從董珊先生讀爲“航”[29]。

從字形和文例推敲,我們認爲在這個字右旁的幾種意見中,仍然以釋“夸”的可能性最大。如同李守奎先生指出的,這個字右旁的上從“大”,下部釋“丂”、釋“主”皆有可能。我們把從“丂”得聲的字與它相比較,就可以看得很清楚。

|  | ||||

鄂君啓節 | 語叢四27 | 三德10 | 三德14 | 用曰3 | 吳命2 |

|  |  |  | ||

老子乙“巧” | 周易18“考” | 內禮9“孝” | 內禮7“巧” | ||

莊王既成3 | 莊王既成4 | 彭祖8 |

“夸”、“丂”二字,上古音爲溪紐雙聲,韵部是魚、幽旁轉,音近可通。因而楚文字中這種從大丂聲的字,也許就是“夸”的通行寫法。至于《莊王既成》中的字,乃是這種寫法的變體,而不是另外的字[30]。

遵循這個思路,對于《鄂君啓節》和《莊王既成》從舟之字,應該可以堅持于省吾先生的意見讀爲“舸”。根據《方言》,這是南楚江湘地區對大船的稱謂。至于吳振武先生的疑慮,也許可以理解爲:舟、舸是同類,所以折算時用“爲”字;馬、牛、德、檐徒等與車,性質各异,所以折算時要説“以當”。

對于其他右旁從此作的字,從這個角度,也大多可以讀通。比如:

①郭店竹書《語叢四》26、27號簡説:“三雄一雌,三夸(從缶)一𦳚,一王母保三嫛婗。”張崇禮先生指出:《淮南子·泰族》:“蓼菜成行,甂甌有𦳚,稱薪而爨,數米而炊,可以治小而未可以治大也。”馬宗霍和于省吾先生在《泰族》篇注中都認爲“𦳚”是“堤”的假借字,指瓶類的底座。三夸(從缶)一𦳚”説的是多個“夸(從缶)”共用一個底座[31]。夸(從缶),整理者疑讀作“壺”。如然,簡文是説三個壺放在一個器座上。曾侯乙墓出土一對“聯禁大壺”(C132壺、C133壺,C135禁)[32],或即類似器物。

②上博竹書《三德》10號簡説:“毋作大事,毋殘常。毋壅川,毋斷陓。毋滅宗,毋虛牀。”陓,讀爲“阿”。《詩·小雅·菁菁者莪》:“菁菁者莪,在彼中阿。”毛傳:“中阿,阿中也。大陵曰阿。”[33]

③上博竹書《三德》10號簡説:“方縈勿伐,將興勿殺,將齊勿桍,是逢凶孽。”“齊”疑讀爲“穧”。《爾雅·釋詁下》:“穧,獲也。”郭璞注:“獲禾爲穧。”《說文·禾部》:“穧,獲刈也。”[34]。桍,整理者“疑讀爲‘刳’,亦除、滅之義。”《莊子·山木》“吾願君刳形去皮”,釋文云:“刳,屠也。”與“伐”、“殺”義近,整理者意見可從。

④上博竹書《用曰》3號簡説:“章其有成德[35],閉言自關。誇其有中墨,良人鼎焉。”誇,誇示,誇耀,與“章”(彰顯)相對。墨,疑讀爲“謀”,“中謀”與“成德”相對[36]。鼎,疑當讀爲“殄”,滅絕意。這兩句簡文應該是描述剛愎自用的君主。所以後面説“遠君遠戾”。

⑤上博竹書《吴命》2號簡説:“孤居緥絝之中,亦唯君是望。”緥,整理者看作“保系”二字,復旦讀書會以爲一字[37],是。“絝”整理者以爲同“褲”。復旦讀書會根據陳劍先生的研究釋爲從“亢”之字,讀爲“繈”,認爲“褓繈”猶“繈褓”。我們怀疑“褓絝”可讀爲“保阿”,指撫養教育貴族子女的婦女[38]。古書中尚有“阿保”一詞,除了與“保阿”一樣指傅母之外,還有保傅即撫養教育貴族子女的男女官員的含義[39]。簡文“保阿”,也可能同于“阿保”,與“保傅”相當。

簡短的結語

在出土文獻研讀中,我有一個體會,可以概括爲“體例爲重,通讀優先”。就是説,研讀任何一種資料,都應該盡可能探求其中的體例,從整體進行把握,尋求正確的釋讀方向。而在具體考釋中,應該把通讀句意、文意放在優先考慮的位置。這樣説,决不意味着可以輕視細密、有時可能是瑣碎的考訂。而是提示我們自己少走彎路,更有效率地工作。《鄂君啓節》相關文獻

郭沫若:《關于鄂君啓節的研究》,《文物參考資料》1958年第4期。殷滌非、羅長銘:《壽縣出土的“鄂君啓金節”》,《文物參考資料》1958年第4期。

譚其驤:《鄂君啓節銘文釋地》,《中華文史論叢》第2輯,中華書局1962年。

于省吾:《“鄂君啓節”考釋》,《考古》1963年第8期。

商承祚:《鄂君啓節考》,《文物精華》第2集,文物出版社1963年;收入《商承祚文集》,中山大學出版社2004年。

黃盛璋:《關于鄂君啓節交通路綫的復原問題》,《中華文史論叢》第5輯,中華書局1964年;收入《歷史地理論集》,人民出版社1982。

譚其驤:《再論鄂君啓節地理答黃盛璋同志》,《中華文史論叢》第5輯,中華書局1964年。

商承祚:《談鄂君啓節銘文中幾個文字和幾個地名等問題》,《中華文史論叢》第6輯,中華書局1965年;收入《古文字與漢語史論集》中山大學出版社2002 年。

殷滌非:《鄂君啓節兩個地名簡説》,《中華文史論叢》第6輯,中華書局1965年。

船越昭生:《鄂君啟節につぃて》,《東方學報》第43冊,1972年。

裘錫圭:《戰國文字中的市》,《考古學報》1980年第3期 。

熊傳新、何光岳:《鄂君啓節舟節中江湘地名新考》,《湖南師範學報》1982年第3期。

劉和惠:《鄂君啓節新探》,《考古與文物》1982年第5期。

黃盛璋:《再論鄂君啟節交通路線復原與地理問題》,《安徽史學》1988年第2期。

黃盛璋:《鄂君啓節地理問題若干補正》,《歷史地理論集》,人民出版社1982。

李裕民:《古文字考釋四種》(二),《古文字研究》第七輯,中華書局1982年。

李裕民:《古字新考》,《古文字研究》第10輯,中華書局1983年。

姚漢源:《鄂君啟節釋文》,《古文字研究》第10輯,中華書局1983年。

孫劍鳴:《鄂君啓節續探》,《安徽省考古學會刊》第六輯,1982年。

陳蔚松《鄂君啓節舟節與屈原哀郢研究》,《華東師院學報》1982年增刊:收入楊昶‧陳蔚松等著《出土文獻探頤》,崇文書局2005年。

楊向奎:《釋屯》,《繹史齋學術文集》上海人民出版社1983年。

劉宗漢:《金文札記三則》,《古文字研究》第10輯,中華書局1983年。

劉先枚:《釋能(從“羽”)》,《江漢考古》1985年第3期。

鄭 剛:《戰國文字中的“陵”和“李”》,《中國古文字學研究會成立十周年學術研討會論文》,1988年8月;收入《楚簡道家文獻辨証》,汕頭大學出版社2004年。

李零:《楚國銅器銘文編年匯釋》,《古文字研究》第13輯,中華書局1986年。

曹錦炎:《東陲鼎蓋考釋》,《古文字研究》第14輯,中華書局1986年。

陳偉:《〈鄂君啟節〉之“鄂”地探討》,《江漢考古》1986年第2期。

陳懷荃:《東陵考釋(三)》,《楚文化研究論集》第1集,荊楚書社1987年。

姚漢源:《戰國時期長江中游的水運─鄂君啟節試釋》,《中國水運史研究》1987年第2期。

朱德熙:《鄂君啓節考釋(八篇)》,《紀念陳寅恪先生誕辰百年學術論文集》,北京大學出版社1989年;收入《朱德熙古文字論集》,中華書局1995年。

陳 偉:《〈鄂君啓節〉與楚國的免税問題》,《江漢考古》1989年第3期。

謝元震:《鄂君啓節銘文補釋》,《中國歷史文物》1991年。

湯餘惠:《鄂君啓節》,《戰國銘文選》吉林大學出版社1993年。

吳振武:《〈鄂君啓節〉

羅長銘:《鄂君啟節新探》,《羅長銘集》黃山書社1994年。

徐少華:《“包山楚簡”地名數則考釋》,《武漢大學學報》(哲學社會科學板)1997年第4期。

陳 偉:《郭店楚簡別釋》,《江漢考古》1998年第4期。

周鳳五、林素清:《鄂君啓節研究》,【行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告】NSC87-2411-H-002-045,頁1-24,1998年10月30日。

李家浩:《鄂君啟節銘文中的高丘》,《古文字研究》第22輯,中華書局2000年。

何琳儀:《鄂君啟舟節釋地三則》,《古文字研究》第22輯,中華書局2000年。

楊小英:《〈鄂君啟節〉所見楚史三題研究》,《江漢論壇》2004年第4期。

張後銓:《鄂君啓節價值與東鄂地望考略》,《鄂州大學學報》第12卷第2期,2005年。

Lothar von Falkenhausen: The E Jun Qi Metal: Inscribed Texts and Ritual Contexts, Text and Ritual in early china, University of Washington Press 2005.

附記:本文曾在“中國簡帛學國際論壇2009”上宣讀。

(編者按:本文收稿日期為2009年8月24日。)

[1]羅長銘先生指出:據弧長八厘米,弦長七點三厘米計算,得八十四度强,五枚合計得四百二十度强,多了六十多度。

[2]裘錫圭:《戰國文字中的市》,《考古學報》1980年第3期。

[3]殷滌非、羅長銘:《壽縣出土的“鄂君啓金節”》對“

[4]《關于鄂君啓節的研究》,4頁。黃盛璋《關于鄂君啓節交通路綫的復原問題》(145頁)以爲“郭文據‘逾漢’以爲係沿漢而下,用此亦可解釋‘逾江’,但與‘逾湖’之例不合”。恐有誤解。

[5]譚先生具體指出:“古鄂城漢置鄂縣,至孫權改曰武昌,一九一三年改名壽昌,次年又改鄂城。今之武昌係元代武昌路,明清武昌府的附郭縣江夏,一九一二年廢府,次年改縣名爲武昌。”

[6]《鄂君啓節銘文釋地》,172頁,《中華文史論叢》第2輯。

[7]《鄂君啓節銘文釋地》,172頁,《中華文史論叢》第2輯。

[8]于省吾先生云:“凡稱逾者,指越過此水而達于彼處言之”(《“鄂君啓節”考釋》,445頁,《考古》1963年第8期)。黃盛璋先生云:“‘逾’皆與水路有關,乃表示更換一條水路,如‘逾湖’顯然是由江路換入湖路,既非沿流而下,亦非逾越水道。”(《關于鄂君啓節交通路綫的復原問題》,145頁,《中華文史論叢》第5輯)

[9]《再論鄂君啓節地理答黃盛璋同志》,176頁,《中華文史論叢》第5輯。

[10]《鄂君啓節新探》,《考古與文物》1982年第5期。

[11]《鄂君啟節につぃて》,《東方學報》第43冊,73~74頁,1972年。《史記·楚世家》:“熊渠甚得江漢間民和,乃興兵伐庸、楊粵,至于鄂。”《正義》引《括地志》云:“鄧州向城縣南二十里西鄂故城是楚西鄂。”船越先生誤以爲漢西鄂縣、唐鄧州向城縣在今河南南陽東南的鄧縣,其實在今南陽市北。參看譚其驤主編《中國歷史地圖集》第二册,圖22~23;第五册,圖52~53。

[12]船越先生稱:“郭沫若氏以爲“逾”指沿河川而下。此說對“逾湖”不好解釋。但若鄂指西鄂,湖水向相關水系流動,原有的齟齬便不復存在。”但查看郭氏原文,幷沒有這類表述。船越先生此說與前引黃盛璋先生之說相同,疑是沿仍了黃氏的誤解。

[13]黃盛璋:《再論鄂君啟節交通路線復原與地理問題》,16頁,《安徽史學》1988年第2期。

[14]陽丘在漢堵陽縣,故治在今河南方城縣東六里。方城約在今方城縣東北方城、葉縣界上的保安鎮。參看譚其驤:《鄂君啓節銘文釋地》,182頁,《中華文史論叢》第2輯。

[15]《紀念陳寅恪先生誕辰百年學術論文集》,65頁,北京大學出版社1989年;收入《朱德熙文集》五,194頁,商務印書館1999年。

[16]45頁,吉林大學出版社1993年。

[17]《楚“東國”地理研究》,224頁,武漢大學出版社1992年。

[18]《香草校書·國語三》,932頁,中華書局1984年。李家浩先生在他的文章中亦有指出,見《包山卜筮簡218-219研究》,《長沙三國吳簡暨百年來簡帛發現與研究國際學術研討會論文集》,中華書局2005年。

[19]參看拙文《讀郭店竹書〈老子〉札記(四則)》,《江漢論壇》1999年第10期;《郭店竹書別釋》,19頁,湖北教育出版社2002年。

[20]參看拙文《楚人禱祠中的人鬼系統以及相關問題》,376~379頁,《古文字與古代史》第1輯,[臺北]中央研究院歷史語言研究所2007年。

[21]殷滌非、羅長銘:《壽縣出土的“鄂君啓金節”》,9頁,《文物參考資料》1958年第4期。

[22]《“鄂君啓節”考釋》,448頁,《考古》1963年第8期。

[23]姚漢源:《鄂君啟節釋文》,《古文字研究》第10輯,199~200頁,中華書局1983年。

[24]羅長銘先生在《鄂君啓節新探》中,不同意于省吾先生之説,改讀爲“舫”,《說文》“幷舟也”(《羅長銘集》92~93頁,黃山書社1994年)。商承祚先生認爲:唐代劉晏以十船爲一組,編上字號運轉貨物謂之“綱運”。宋朝一團爲十二綱,每綱二十五艘,下至清代,綱數、船數各有增損,舿、綱名异實同。而綱的制度是從舿發展起來的(《商承祚文集》317頁)。李零先生說:舿是個集合數量,不是船的名稱(《楚國銅器銘文編年匯釋》,《古文字研究》第13輯,370頁,中華書局1986年)。

[25]《〈鄂君啓節〉

[26]《讀〈上博六〉雜記》,簡帛網2007年7月10日(http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=603)。

[27]《釋上博竹書〈莊王既成〉的“航”字》,簡帛網2007年7月20日(http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=641)。

[28]李守奎:《楚文字考釋獻疑》,張光裕、黃德寬主編:《古文字學論稿》,344~348頁,安徽大學出版社2008年。

[29]《試說戰國文字中寫法特殊的“亢”和從“亢”諸字》(待刊)。

[30]《彭祖》8號簡中的字,是不是同一個字,尚難確認。

[31]《郭店楚簡〈語叢四〉解詁一則》,簡帛網2007年4月1日(http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=544)。

[32]湖北省博物館:《曾侯乙墓》,219~222頁、圖版六三,文物出版社1989年。

[33]陳劍先生已指出:分析字形和文意,首先可以肯定的一點是,“斷”後一字當是就山而言的。見《試說戰國文字中寫法特殊的“亢”和從“亢”諸字》(待刊)。

[34]陳劍先生指出:“縈”疑當讀爲“榮”,指植物開花。按照這個思路,興,疑讀爲“繩”(參看單育辰:《佔畢隨錄之二》,簡帛網2007年7月28日)。《周禮·秋官·薙氏》:“秋繩而芟之。”鄭玄注:“含實曰繩。”“齊”讀爲“穧”,指收穫,正好與榮、繩銜接。

[35]章,簡文僅一豎筆。整理者釋為“十”,屬上讀。曹峰先生疑與下文連讀,且並非“十”字(《上博六〈用曰〉篇劄記》,簡帛網7月12日)。此字與郭店竹書《緇衣》17號簡中的一字略同。後者在傳世本中寫作“章”(出言有章)。此處恐亦是“章”字。

[36]參看拙文《〈用曰〉校讀》(簡帛網2007年7月15日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=623)。

[37]《〈上博七·吳命〉校讀》,程少軒執筆,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站2008年12月30日(http://www.guwenzi.com/SrcShow.asp?Src_ID=577)。

[38]《漢書·李尋傳》:“唯陛下執乾剛之德,强志守度,毋聽女謁邪臣之態。諸保阿乳母甘言悲辭之託,斷而勿聽。”《後漢書·皇后紀序》:“居有保阿之訓,動有環佩之響。”李賢注引《列女傳》:“孝公使駟馬立車載姬。姬泣曰:‘妾聞妃下堂,必從傅母保阿,進退則鳴玉佩環;今立車無軿,非敢受命。’”

[39]《史記·范雎列傳》:“足下上畏太后之嚴,下惑于奸臣之態,居深宮之中,不離阿保之手,終身迷惑,無與昭奸。”《戰國策·秦簡三》“范子因王稽入秦”章“阿保”正作“保傅”。《後漢紀·孝順皇帝紀下》記張綱上書曰:“大將軍梁冀、河南尹不疑蒙外戚之援,荷過厚之恩,以芻蕘之姿,居阿保之任,不能敷揚五教,翼贊日月,而專爲封豕長蛇。”

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有