說《詩經》與金文中的“皇”

作者:薛培武 發布時間:2018-04-06 20:48:53(首發)

《史牆盤》中講穆天子的一段話,按照我們的意見斷讀如下:

天子

該斷銘文的主要意思是很清楚的,對其中的一些字詞考釋,歷來的學者做過很多的討論,然而仍然有一些詞沒有真正的得到解決,如文中的“

|

|

|

|

|

|

|

| 毛公鼎(集成2841) | △ | 王孫遺者鐘(銘文選650) | 銘文選650 | ||

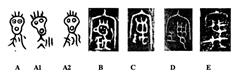

侯乃峰先生在一篇文章中認為上揭毛公鼎中的“光”字下部變形音化為“尣”[4],并以“△”字為例,其說恐不可信,毛公鼎中的“光”字下部類似“尣”形下邊的部分是由“卩”形自然演變而成(參《新金文編》“光”下各字形),恐難說與“尣”字有什麼關係。但是,可以看出兩者確實是很相近的。《說文》:“尣,曲脛也”,古文作“

關於“尣”在句子中的用法,麻愛民先生的意見值得重視,他認為“尣”讀為“皇”,不妨將其觀點引出:

“尣”與“保受天子綰令”連文,“保受”一語連用見于《尚書·召誥》:“保受王威明德。”《儀禮·士冠禮》:“永保受之。”保受二字同義連用,皆為動詞。“尣”用在動詞前面當然有可能如徐中舒所說是動詞連用的關係,但更有可能是個副詞或句首詞,

在麻氏之前,于豪亮先生也將“保”屬下讀,他所引據的“保受”辭例也就是麻氏所列的這兩條[8]。這樣斷句,僅就“保受天子綰令”本身來看,有其道理。但是,兩位先生所舉的《召誥》及《儀禮·士冠禮》中的“保受”辭例皆是下對上的“王威”、“明德”等所當“持有”的意思。“保”常見的“依持”義和表“膺受”義的“受”字組成的復詞連語,多見于下對上的語境中,這與牆盤銘文中這句話以“上帝”為主語而“授天子綰令”實相抵觸,以此文例作為支撐,顯不可從。另外,“皇保受天子綰令”句法本身是很彆扭的。如果依照麻氏的意見,將“皇”訓為“大”,在“保”後面斷句似更好,“上帝司柔皇保”, “皇保”作謂語性成分,“皇保”即“大大的保護”。

不過,在這裡我們更加認同徐中舒先生將“尣保”看作動詞連用的意見。徐先生讀“尣”為“匡”,放在這裡不是很妥帖。我們認為“尣”讀為“皇”可從,他所含有的意義和“保”是類似的,可以解釋為“恩寵”、“臨保”,後文將要討論到的《詩經》中的“上帝是皇”、《穆天子傳》“皇我萬民”等,就是這種用法。上面提到的裘錫圭先生將其讀為“亢保”,也是將其看作動詞連用的結構,在句義理解上,我們認同他的看法。

我們下面來看詩經中的“皇”,我們將需要討論的詩句列于下:

《小雅·北山之什·楚茨》:“先祖是皇,神保是饗。孝孫有慶。報以介福,萬壽無疆。”

《小雅·北山之什·信南山》:“先祖是皇,報以介福,萬壽無疆。”

《周頌·清廟之什·執競》:“執競武王,無競維烈。不顯成康,上帝是皇。”

《周頌·臣工之什·載見》:“率見昭考,以孝以享。以介眉壽,永言保之,思皇多祜。”

《豳風·破斧》:“周公東征,四國是皇。”

我們先來討論《楚茨》與《信南山》中“皇”的意涵。以《楚茨》為例,“先祖是皇”中的“皇”顯然是作動詞用。《毛傳》訓“皇”為“大”,《廣雅·釋詁》“皇,大也”之訓應由此承襲而來,文獻中訓為“大”的“皇”,常常用為程度副詞,與訓為“美盛”義的“皇”相因而成[9],《毛傳》似乎是將其當作動詞來看,不過這種“皇”訓為“大”的動詞用法文獻不見,所以在這裡並不合適。《鄭箋》訓其為一不常見于文獻中的“暀”,并解釋到:“先祖以孝子祀禮甚明之故,精氣歸暀之,其鬼神又安而享其祭祀”。《鄭箋》在解釋《閟宮》“烝烝皇皇”時說:“皇皇當作暀暀,暀暀猶往往”,可見他將“皇”理解為“歸往”,《孔疏》認為箋義為長,信從者有之[10]。“皇”聲字雖然與“王”聲字可通,不過以“往”來訓解“皇”在這裡并不合適,首先文獻中不見這種“神往”的說法,更不見“皇”的這種用例,而后文將要討論到的《執競》篇“上帝是皇”,顯然與此用法相同,可見“皇”應該是一個較為固定的用詞。其次,如果將其訓為“往”,似與後文的“格”有所重複。也有學者將其用法與《執競》中的“上帝是皇”聯繫起來,如余培林先生《詩經正詁》云:“此詩‘皇’字亦當訓美,言先祖美之,故神來饗也。”[11]這種聯繫顯然是可從的意見,但是揣度余先生的意思,他似乎是將“先祖是皇”講成“神保是享”的原因,所以他認為“皇”訓為“美”,是“先祖”以生人享祀自己的行為為美。這種看法是不貼切的,“先祖是皇”與“神保是饗”應該是並列的結構。

首先需要說明的是《楚茨》中的“神保”所指,傳統說法將其理解為“神靈”。不過,王國維在《與友人論詩書中的成語》中指出《楚茨》中的“神保是饗”,“神保是格”,“神保聿歸”的“神保”即祖先之異名[12]。將“神保”理解為“祖先”是可信的。《楚茨》和《信南山》,有学者认为是封建贵族祭於宗庙的樂歌,祈禱的對象都是祖先神[13]。吳振武師在解釋爯簋銘中的“文神”時,對金文中的“神”表示祖先有很精彩的見解,他謂:

文神,有文德之神,《國語·周語下》:“夫敬,文之恭也。”韋注:“文者,德之總名也。”據下文言“朕文考”如何如何,可知此“文神”指已故的先人,猶如金文及文獻中常見的“前文人”。金文中相同的例子尚有:……(此略)。這種代指已故先人的“文神”,又可稱作“文神人”、“皇神”、“先神”,如:……(后略)。[14]

裘錫圭先生在討論

總之,“先祖是皇”和“神保是饗”是兩個並列的主謂結構,《楚茨》和《信南山》兩個“皇”字處於相同的辭例位置,主语无非“先祖”(或“神”)和“上帝”,所記錄的應該是同一個詞。至于“皇”字的確切含義,上面說到的“嘉美”之義,近之。準確來講,“皇”字應該有“受寵”之義,即“以……為美”、“以……為寵”。

《執競》“上帝是皇”,《毛傳》謂“皇,美也”,《鄭箋》解釋相關語句說“天以是故美之,予以福祿”,《毛傳》、《鄭箋》雖未將其與《楚茨》和《信南山》的“皇”作同一內涵處理,但是在這裡的解釋是有其道理的。林義光《詩經通解》云:“皇,大也。上帝是皇,言為天所滋大”[16],前面已經說過訓為“大”的“皇”并沒有明確的動詞用法,林說不可信。也有將其作為賓語提前式的動賓結構,如余培林《詩經正詁》引《毛傳》“皇,美也”之後說“句言讚美上帝”,這種分析實不可從[17]。高亨發揮毛鄭義,認為“言上帝嘉美讚許成王、康王”[18],他的意見值得注意。如,《詩經注析》在解釋這句話時說:“光明的成王、康王,上帝讚美他們” ,與高說接近。陳劍先生在討論金文中的一些“皇”字時,引用高亨的意見為說。從陳先生的論述來看,他理解的“皇”似乎是“休”、“美”一類的動詞義[19],其說很有啟發性。按照我們的理解,《執競》中的“上帝是皇”與《楚茨》、《信南山》中的“先祖是皇”表達的是同一意涵,在具體語境中,“皇”的意義和“饗”、“保”等詞接近,應該有“恩寵”、“臨護”一類的意義,它的意義來源于“皇”本身的形容詞性的“美盛”義,“休”、“美”及具體語境下的“臨護”義,皆是其意動用法。後面我們將要討論到的“四個是皇”中“皇”也是這樣的用法。

《載見》中的“皇”,《毛傳》無說,《鄭箋》訓為“君也”,解釋“以介眉壽,永言保之,思皇多祜”這句話說:“以助考壽之福,長我安行此道,思使成王之多福”,用“思使成王之多福”對譯“思皇多祜”,顯然是增字解經,擬補了“使成”這一動詞性成分。他并將“皇”解釋為名詞性的“君、王”,殊為無據。《孔疏》援箋義,云“言諸侯之愛成王,即經之‘思皇’也”。“思皇”一詞亦在《大雅·文王》中出現,作“思皇多士,生此王國”,一般認為“思”是語氣詞,“皇”修飾中心語“多士”。《載見》此處的“思皇”當然可以這樣理解,如《詩經注析》即訓“皇”為美,這樣理解就將“皇多祜”作為“保”的賓語成分。不過,我們認為仍然有另一種理解的可能,這裡的“皇”作動詞,“多祜”作為“保”與“皇”的共同賓語。當然,看作兩個並列成分也是可以的,即“保之”、“皇多祜”各自以動賓結構存在。這裡的“皇”應該含有“懷寵”、“應受”一類的詞義,這是由“皇”的臨護、休賜一類意義因施受對象轉化而來的,傳世及出土文獻常常存在著這種施受同辭的情況。能與之相印證的,莫過於“寵”字,蔣文先生在討論《周頌·酌》“我龍受之”讀為“我寵受之”時說:

寵、受似可看作並列動詞,史墻盤【集成10175、通鑒14541】“弋(式)寵受牆爾楚福”,即“寵”、“受”并用之例,不過“寵受”在史墻盤中作授予意,而在“我寵受之”中只能理解成接受意。古漢語動詞有“施受同辭”的現象,“受”以及“易(賜)”皆是其例,說“寵”可作“受寵”理解并不奇怪。另一種可能性是,“寵受”中“寵”的含義也可能比較虛,有修飾“受”的意味。[20]

我們傾向於蔣先生的前一種分析,《說苑·善說》:“左右顧寵於小官而君不知”,《風俗通義·十反》:“亡者有靈,實寵賴之”,《善說》“顧寵於小官”中的“寵”即“以……為寵”,由于他與“顧”連用,我們當然可以在具體語境下,將其理解為“懷寵”,它的意義接近于“懷”。《十反》中 “寵賴”的對象為“亡者”之靈,“寵”也即“以……為寵”,其意義也就是“受寵”。這三個“寵”的意義都是有密切聯繫的,至于“皇”字,我們也可以做如此的推論,“皇多祜”即“以多祜為皇”,由於“皇”經常有上對下的“休賜”“恩寵”“臨護”之意,所以下對上這些恩賜所懷受,也可以用“皇”。後面將要講到的叔皮父簋“子子孫孫寶皇,萬年永用”中的“皇”字即可照此理解,其中的“寶皇”,我們認為與該句詩文中的“保、皇”似乎很密切。

《破斧》中的“四國是皇”的含義,存在較大的爭議,《毛傳》:“四國,管、蔡、商、奄。皇,匡也”,《鄭箋》:“周公既反攝政,東伐此四國,誅其君罪,正其人民而已”。首先,“四國”所指需要明確,據現代學者的研究,其與“四方”內涵一致,不能釋為“四個國家”[21]。關於“四國是皇”,季旭升先生著有《<豳風·破斧>‘四國是皇’古義新證》一文[22],專門討論這個問題。他在該文中羅列了三種主要說法:釋為匡正,或作王,釋為惶、遑、慌。他對后兩說有辨析,可以參看,他主張“皇”依本字讀,認為“‘皇’字有殺伐、征討、匡正的意思,所以《破斧》篇說‘周公東征,四國是皇’,意思是‘周公東征,匡討了四周的這些邦國’”。

季先生以“皇”字本義與“殺伐”有關及在甲骨文等文獻中有“殺伐”義推論這裡的“皇”也是殺伐,匡正之意。我們認為,其所以之立論的依據是有問題的,此說恐怕無法成立。“皇”按照現在學者的研究,一般認為是截取“鳳”的尾部而成,它的本義與“皇羽”有關,所從的偏旁“王”,是追加的聲符,所以其本義與“殺伐”無關。他引下列甲骨文中的辭例來說明“皇”[23]字有殺伐義:

壬子卜,王令雀皇伐

……皇伐

[辛丑卜],爭貞:曰

……曰

季先生在將所謂的“凡”讀為“判”或者“犯”的基礎上,認為“‘凡皇’本即可以有徘徊騷擾的意思”。王子揚先生在上引文中將卜辭中的“凡”改釋為“同”的基礎上,引上揭辭例認為“凡*”當讀為“興”,并在“凡*”后斷句,其說可從。第一辭中的“曰”義為某人來“告”,甲骨文中有“監同”一語,學者或讀為“監興”,認為“可能是監視地方行動的軍事行為”[29]。總之,大量證據表明,殷商時期有專門監察與稟告地方動靜的職司[30],與此處可互參。卜辭言(某情報告訴)

回到“四國是皇”上面,依照我們的觀點,這裡的“皇”的意義接近于“保”,

書曰:“天降下民,作之君,作之師,惟曰其助上帝寵之。四方有罪無罪惟我在,天下曷敢有越厥志”。

其所引《書》,不見于今本《尚書》。趙歧注:“言天生下民,為作君,為作師,以助天光寵之。”“寵之”的“之”指代前面所說的天所降的“下民”,也就是助天“寵下民”。新出清華簡《厚父》一篇有類似的語句,學者指出《孟子》所引可能就是《厚父》這篇文獻的內容[31],《厚父》簡5“古天降下民,設萬邦,作之君,作之師,惟曰其助上帝亂下民之慝”,原整理者趙平安先生將“之慝”屬下讀,在“亂下民”之後斷句[32]。馬楠先生[33]和網友“蚊首”指出其應屬上讀,“蚊首”指出《孟子》的“有罪無罪惟我在”很可能就是“亂下民之慝”的流變[34],後來郭永秉先生在《論清華簡<厚父>應為<夏書>之一篇》[35]中對兩人的觀點有所申補,我們同意他們的看法。學者或指出今本的“寵”是訛誤之形[36],或指出“寵”和“亂”是相通的關係[37],按上說似皆不確,“寵下民”及之後的內容對應簡本“亂下民之慝”,在《厚父》篇的流傳過程中產生了流變,今本《孟子》變成“惟曰其助上帝寵之”“四方有罪無罪惟我在”兩句話,顯然是為了使文意完整所作的改寫,“寵”和“亂”應該是同義的關係。

豳公盨(《彙編》1607)開頭講“乃疇方,設正,降民,監德,乃自作配,饗民,成父母,生我王,作臣”,其中的“饗民”即人間的君主代天“饗食”所降之民的意思,在其語境中是“治理”下民之意。學者多拿其與《厚父》進行對比研究,盨銘先言“降民”,次言“作配”,再言“饗民”與《孟子》《厚父》先言“降下民”,次言“作之君”、“作之師”,再說“亂下民之慝”/“寵下民”,層次高度一致。可見《孟子》中的“寵之”和豳公盨中的“饗民”是同樣的意思,兩者正可互發。《孟子》中的“寵之”,在具體語境中就是“寵保”、“治理”下民之意,與《穆天子傳》中的“皇我萬民”,恰可互參[38]。

總之,“四國是皇”就是“寵保四國”之義,可視為“周公東征”的結果,即“周公東征”所達到的目的。

金文中一些“皇”字所在辭例如下:

(1)“王親旨盠駒賜兩。拜稽首,曰:王弗忘厥舊宗小子,

(2)“小臣

(3)“伯屖父皇競,格于宮。競蔑歷,賞競章。” (競卣 《集成》5425)

(4)“方使姜氏作寶簋,用永皇方身。用作文母楷妊寶簋,方其日受寵。” (楷侯簋蓋 《集成》4139)

(5)“父音對揚天子皇休,用作尊鼎,子子孫孫永寶用。” (毛公鼎 《集成》2841 )

(6)“利拜稽首,對揚天子丕顯皇休,用作朕。”(利鼎 《集成》2804)

(7)“子子孫孫寶皇,萬年永用。”(叔皮父簋 《集成》4127)

(8)“唯召王伐楚荊,胡應姬見于王。

(1)中的“

(1)和(4)辭例皆為“……某身”,前引李家浩先生文就拿“

(5)(6)中的“皇”有兩種解釋的可能。其一,可以作為修飾成分,修飾後面的中心語“休”,“皇”就作為形容詞使用,文獻中訓為“大”、“美”、“盛”等義的“皇”即此;其二,可以看作動詞連用的結構,“皇”與“休”看作意義相同的兩個詞,這裡的“皇”,似以“休賜”義來解釋,更為貼切,金文中辭例如“休賜”,“光賞”,“懷賜”,“蔑寵”,“寵授”等都是這種兩個表示“賞賜”義的動詞連用。

(7)中的“寶皇”較為費解,戴家祥先生認為它與(5)中的“皇”的意義一致[47],

(8)所在的

我們下面來舉例討論幾個同類型的詞彙,來進一步體會“皇”所含有的意義。

陳劍先生曾舉例指出:

金文“休”字除常見用為籠統的休美、休廕義外,也可以表示較具體的“賞賜”義。如效卣(10.5433)、效尊(11.6009):“王賜公貝五十朋。公賜厥瀕子效王休貝廿朋。”“王休貝”即王所休賜之貝。金文“釐”既可以泛指“福”(“多釐”、“繁釐”),可以泛指“休美”,如守宮盤(16.10168)“守宮對楊周師釐”,或與“休”連用說“休釐”,如應侯視工簋(《文物》2002年第7期73頁圖一、二)“敢對楊天子休釐”、鄂侯馭方鼎(5.2810)“敢[對楊]天子丕顯休釐”;又可以接具體的賞賜品……。金文“光”字可以用為籠統的“光寵義”,如……。“光”又可以用為動詞接雙賓語,表示具體的“賞賜”義,如……。或主張“光”字讀為“貺”,實不必。[52]

除了陳先生指出的“休”[53]、“釐”、“光”及在上引文中著力論證的“寵”的例子外,還有如昜鼎(《集成》02678)“唯十月,事(使)于曾宓白(伯)于成周,休

“休”、“釐”、“光”、“寵”、“庇”都有上對下的“寵護”、“休廕”、“福佑”等義,又在具體語境下有“賞賜”之意,與前面討論的“皇”字情況類似。

金文中的“享”一般多見于生人對先祖的“進獻”等行為,後來在這個意義上引申出下對上的“奉事”等詞義,如“敏朝夕入諫(簡),享奔走”(大盂鼎《集成》2837)、“享奔走令”(麥方尊《集成》6017)、“享辟先王”(逑盤《彙編》757)、“享于乃辟”(太保罍《集錄》987)等[58]。金文中一般用“饗”來說生人之間的行為,傳世文獻中先祖享用其所獻物曰“饗”,如前文提到的《楚茨》中的“神保是饗”,引申之,“饗”又含有賜福保佑之義,如《尚書·多士》中的“嚮(饗)于時夏”。前面提到過金文中的“享”和“鄉”有混用的情況存在,值得注意的是,下對上的“奉事”,有時也用“鄉”字表示,見於甲骨文中的例子如:

郭沫若先生認為“克鄉王事”即“克襄王事”,蔡哲茂先生認為“克鄉王事的意義有可能是‘能夠輔佐王事’”,黃天樹先生認為“鄉”讀為“嚮”,“本為面向、趨向之意。向王事,為王事盡力。這條卜辭的意思是:不要執捕而呼令其歸來,能為王事盡力”,陳劍先生認為:

按《合集》37468有“隹(唯)

陳先生的說法顯然較舊說為優,這類“鄉”字的意義,顯然與甲骨文中常見用為“饗”的“鄉”密切相關。這種“鄉”的用法,一直延續到金文中,金文常見“用鄉王逆

在上對下的語境中,金文或用“享”,作冊奉[61]鬲:

“虔夙夕卹周邦,保王身,簡乂四國,王弗叚忘,享氒孫子,多賜休”《彙編》1557

陳英傑先生指出:

“這裡是說天子‘享’作冊封,這個享跟楚公逆等之‘享’不同,前者是卑對尊,後者是尊對卑,二者同字義別相因,這種‘享’跟賜義近,這也符合上古漢語中施受同辭的詞義引申規律。[62]”

這裡的“享”即上對下的“福佑”。《尚書·多方》:“惟夏之恭多士大不克明保享于民,乃胥惟虐于民,至于百為,大不克開”,《尚書故》引戴鈞衡言“養也”[63],這裡的“享”實際上就是上對下的“奉事”、“福佑”等。

“朕文考甲公,文母日庚,弋(式)休則尚(常),安永宕乃子

陳英傑先生在上引文中討論“享”的“奉事”義時,認為該句中的“享”即是此義,其實如果按照這樣的理解,則與後面的“唯厥使乃子

“鄉”字除了上面說到的用為“上帝”或“祖先”對生人的賜福、保佑義外,也多有引申,用于生人之間上對下的福佑,曾子倝鼎(《集成》2757)“事于四國,用孝用享,民具是鄉(饗)”,其中“民具是鄉(饗)”正常語序為“具鄉(饗)是民”,從表面上看“具鄉(饗)是民”與上面提到的《尚書·多方》中的“保享于民”中的“享民”文辭一律,這是不是要看作“享”和“饗”混用的又一個例子呢,或說將“鄉”讀為“享”呢,答案可能是否定的。《豳公盨》(銘圖05677)前段按照我們的理解斷句:

天命禹

關於這段話,學者討論很熱烈,相關論著可參看陳英傑先生《豳公盨銘文再考》一文[64],由于陳文較晚出,我們的討論皆以此文為基礎。銘文中“墮山”,“濬川”,“疇方”,“監德”的含義可參裘錫圭先生的文章[65]。其中的“降民”,裘先生認為是“降生下民”,此說完全正確,後來的清華簡《厚父》篇也證明了這一點。“乃自作配”後面的內容有爭議,前引陳先生文斷作“乃自作配鄉,民成父母,生我王,作臣”,他把“配鄉”讀為“配享”,說“義即配受,是說天在下土,立配作天命者”,單就“乃自作配鄉”來看,他的說法是可以成立的。後面他說“民成父母”是“意念被動句”,主語仍然是天。陳先生認為“民成父母”即“天成民父母”,這是有悖于漢語表達的,如果從整句話來看的話,似乎就更混亂了,此說恐怕是不能成立的。該句話中的主語是“天”,是學者們的共識,全句主語一貫,前面既然說了“降民”是“降生下民”的意思,將“饗民”作一句讀,所“饗”之民即前面天所降之民。“成父母”與“自作配”、“饗民”是並列的結構,“作配”中的“配”即“天子”,由天子“饗民”,天子乃“民之父母”,頗為順適,似不允許有其他解釋的可能。

我們著重來看其中“鄉民”的意義,裘錫圭先生認為“鄉民”應讀為“嚮民”,“嚮民”即“使民有方向”之義,周鳳五先生的意見類似,此觀點本身是可以說通的。馮時與徐難于兩位先生認為“鄉”讀為“相”,義即“治理天下”,此說在通假和用字方面略顯無據,恐不可從,不過認為意思是“治理天下”,則有可取之處,詳后。李學勤先生的觀點值得重視,他認為“鄉”讀為“享”,并引《尚書·康誥》“汝乃以殷民世多享”及《尚書·呂刑》“配享在下”,此說頗有啟發性,寧鎮江先生發揮此說:

筆者以為,李說實優。然則何謂“享”及“鄉(享)民”?《左傳·僖公十九年》的一則記載,可以幫助我們理解。此年宋襄公讓邾文公“用鄫子于次睢之社”,也就是殺人以祭,司馬子魚勸諫說:“民,神之主也。用人,其誰饗之?”這句話的意思是,“民”作為“神主”,是代表“神”接受“饗”的,現在用人作犧牲,那誰來代表神靈“饗之”?其中“饗”即“享”也(《風俗通義》引此字正作“享”)。……因此,銘文中的“鄉民”當即“享民”,為使民“享”之義。當然,由上面對“作配”之義的討論看,銘文的“配”和“鄉民”,應該是主謂關係。[66]

我們的觀點與此不同,其實寧先生已經看到了“鄉民”的主語乃是“配”,也就是天子。把“鄉”讀為“享”有其可能性,但是把“享民”解釋為“使民享”,這在語言上卻是無法成立的。其實,如果按照這種讀法的話,“享民”顯然就是上面我們所提到的《尚書·多方》中的“保享于民”中的“享于民”,這裡的“享民”的意義完全就與寧先生所述不一樣,而與我們後面讀為的“饗民”的意義是一樣的。我們認為“鄉民”讀為“饗民”即可,就是天以其“配”(即“天子”)代之饗食下民,引申為給予下民“福佑,臨恤”的意義,換句話說就是代天“治理人民”,與“保享于民”的“享”意義類似。前面說到的曾子倝鼎“民具是鄉(饗)”也是同樣的意思。

金文有“寧某人”的說法,如盂爵(《集成》09104)“王令盂寧鄧伯”。“寧”義近于“安”、“綏”等,金文中亦見“安某人”的說法,如公貿鼎(《集成》02719)“叔氏使 安紀伯”、作冊睘卣(《集成》5407)“王姜令作冊睘安尸伯”。傳世文獻中,“寧”後面還有加賞賜品的形式,如《尚書·洛誥》:“伻來毖殷,乃命寧予以秬鬯二卣”,這裡的“寧”就含有“休賜”的意義。

“享”、“饗”、“寧”多是表動作的詞,這類的詞還有“降”、“綏”等,他們在具體語境中都轉而含有“臨寵”或“休賜”之意。鄧佩玲先生指出“凡祝嘏動詞如‘賜’、‘降’‘受’等,其具體詞義雖異,但皆蘊含祝賜的意思,而‘妥’‘綏’亦含祝賜之意”[67],類似的情況確實是大量存在的。

眾所周知,金文中的“剌”字或用為“烈”字,這種“剌”字有一種特殊用法,較少為研究者注意:

“

“乃子

“盠敢拜稽首曰:剌朕身,更朕先寶事” (盠方彝 《集成》9899-9900)

上述這些“剌”字,研究者多讀為“烈”,陳英傑先生懷疑“剌”可能跟“福”相近,他認為這些“剌”讀為“烈”是不對的,他把這些“剌”單獨列一“福佑”的義項[68]。我們同意多數研究者讀“剌”為“烈”的意見,這種“烈”的意義在各自的文句中都應該訓為名詞或動詞義的“光烈”,即含有“休賜”一類的意義。附帶一提的是陳先生還將

值得一提的是,金文中有如下一字[69]:

其所在文例皆為“□光”,其后一般加人作賓語。研究者或指出上述金文為一字,周忠兵先生對此有詳細的討論,他并認為《新收》1796中用為人名的

總之,金文中的“烈”,確實有表示上對下的“光寵”、“休賜”等義的用法,這種意義的“烈”顯然跟其形容詞性的“烈”的意義相關,也就是與其本義息息相關,皆由之引申而來,這正可為“皇”字有類似的用法的語義提供一定的參考[71]。

關於“皇”字本義,學者眾說紛紜,主要有“王冠”說、“日光”說、“煌字”說、“皇羽”說這幾種說法[72],我們傾向于“皇羽”一說,但是此說也是很難證實的,我們只能暫且存疑。不管怎樣,“皇”字本義都與“光”、“盛”、“美”等相關,這應該是沒有問題的,文獻中的“皇”及從“皇”之字表示的詞多含這些意義。這些意義,很容易引申出相關的語義,類似上面提到的“烈”字。所以,“皇”字在具體語境中既可如前面所提到的一些字,訓為“光寵”、“臨保”、“福佑”等義,又可訓為“休賜”義也就不難理解了。

附記:關於《孟子》“惟曰其助上帝寵之”的“寵之”與《厚父》“亂”字意義相近這一點,最近廖名春先生在“第二屆古代文明研究前沿論壇”上(2018年3月30日-4月2日,貴州)宣讀了一篇題為“《孟子》與出土文獻兩則”的論文,也是持這種看法。不過,廖先生將“寵”另作他讀,則與本文觀點不同,請讀者參看。

[1] 該字及以之為偏旁的字在金文中也多次出現,多讀為“擾”,參陳劍:《釋由》,《出土文獻與古文字研究》3輯,上海古籍出版社,2010年,21頁。該字在盤銘中的讀法暫存疑。

[2] 麻愛民:《牆盤銘文集釋與考證》,東北師範大學碩士學位論文,2002年,指導教師:張世超教授,45-46頁。下引其說及徐中舒先生說,皆出此處。

[3] 裘錫圭:《史牆盤銘解釋》,載《裘錫圭學術文集·金文卷》,復旦大學出版社,2012年,12頁。關於古文字中的“亢”,參看陳劍:《試說戰國文字中特殊寫法的“亢”和從“亢”諸字》,載氏著《戰國竹書論集》,上海古籍出版社,2013年,318-352頁。

[4] 侯乃峰:《讀金脞錄》,“商周青銅器與先秦史”青年論壇論文集,2016年11月19-21日,重慶,91-92頁。

[5] 關於此字的考釋參裘錫圭:《說卜辭中的焚巫尪與作土龍》,載《裘錫圭學術文集·甲骨文卷》,194-205頁。

[6] 此處由劉永瑞師弟提示,不過他認為該字右部從“方”,與我們的想法不同。

[7]《銘圖》20527收有一件所謂的“王孫遺者鐘”(現藏廣東省博物館),其上銘文與“王孫遺者鐘”全同,形制和紋飾則有區別,商承祚先生及吳振武師都認為鐘銘為後刻,銘文中該字作“

[8] 于豪亮:《牆盤銘文考釋》,載《于豪亮學術文存》,中華書局,中華書局,1985年,31頁。

[9] 宗邦福等主編:《故訓匯篹》,商務印書館,2003年,1525頁。

[10] 馬瑞辰《毛詩傳箋通釋》:“皇之言徨,謂先祖所彷徨,即暀也……暀本義為美,又借為歸往之往”,中華書局,1989年版,707頁。屈萬里《詩經釋義》:“皇,暀也,歸往也”,中國文化大學出版部印行,1981年,282頁。高亨《詩經今注》:“皇,讀為迋,《廣雅·釋詁》‘迋,歸也’,此句言先祖回來受享”,上海古籍出版社,1980年,323頁。程俊英、蔣見元《詩經注析》:“皇,通迋,往。”,中華書局,1991年,659頁。

[11] 余培林:《詩經正詁》,三民書局,1993年,452頁。

[12] 王國維:《觀堂集林》(全二冊)上冊,中華書局,1959年,81頁。《孔疏》云:“先祖與神一也,本其生存謂之祖,言其精氣謂之神。”似乎已經將二者認同為一,只是強作分別爾。

[13] 杜正勝:《從眉壽到長生—中國古代生命觀念的轉變》,《中央研究院歷史語言研究所集刊》66本2分,1995年6月。

[14] 吳振武:《新見西周爯簋銘文釋讀》,《史學集刊》2006年2期。上引杜正勝先生在其文中也指出過這一點。

[15] 裘錫圭:《

[16] 林義光:《詩經通解》,中西書局,2012年,399頁。

[17] 余培林:《詩經正詁》,645頁,余氏將《楚茨》“先祖是皇”與《執競》“上帝是皇”中“皇”的動作主體分別解為“先祖”和“成康”,實際上是有問題的。

[18] 高亨:《詩經今注》,483頁。

[19] 陳劍:《釋“琮”及相關諸字》,載氏著《甲骨金文考釋論集》,線裝書局,2007年,292頁。

[20] 蔣文:《先秦秦漢出土文獻與<詩經>文本的校勘和解讀》,123-124頁。

[21] 參季旭升:《<詩經>四國古義新證》,收入《詩經古義新證》,文史哲出版社,1994年,233-244頁。

[22]《詩經古義新證》,75-90頁。

[23] 下引卜辭中的字是否為“皇”字,還不能確定,為了討論方便,暫且依“皇”字立論。

[24] 王恩田:《釋

[25] 季旭升:《詩經古義新證》,84頁。

[26] 季旭升:《詩經古義新證》,84頁。

[27] 趙平安:《釋

[28] 所謂的“凡”字,實為“同”字,參王子揚:《甲骨文舊釋“凡”之字絕大多數當釋為“同”—兼談“凡”、“同”之別》,載《出土文獻與古文字研究》5輯,上海古籍出版社,2013年。

[29] 王子揚:《甲骨文舊釋“凡”之字絕大多數當釋為“同”—兼談“凡”、“同”之別》,《出土文獻與古文字研究》5輯,19頁。也有學者認為是聽查“同律”的意思,參吳雪飛:《卜辭“瞽某監同”考》,《殷都學刊》2015年3期。

[30] 甲骨文中有“視某方”“視戎”的說法,義即“觀察敵軍情況”。參裘錫圭:《甲骨文中的見和視》,載《裘錫圭學術文集·甲骨文卷》,445-446頁。

[31] 趙平安:《<厚父>的性質及其蘊含的夏代歷史文化》,《文物》2014年12期。

[32] 李學勤主編:《清華大學藏戰國竹簡(伍)》,中西書局,2015年,110頁。

[33] 清華大學出土文獻讀書會:《清華簡第五冊整理報告補證》,清華大學出土文獻與保護中心網站,2015年4月8日。

[34] 簡帛網論壇:清華五《厚父》初讀,“蚊首”的發言。

[35] 郭永秉:《論清華簡<厚父>應為<夏書>之一篇》,《出土文獻》7輯,中西書局,2015年,126-127頁。

[36] 李學勤:《清華簡<厚父>與<孟子>引<書>》,深圳大學學報,2015年3期。劉洪濤:《釋“蠅”及相關諸字》(待刊)。

[37] 簡帛網論壇:清華五《厚父》初讀,王寧在13樓的發言,2015年4月10日。

[38] 《周頌·烈文》:“無封靡爾邦,惟王其崇之”,其中的“崇”,我們認為要讀為“寵”,“寵邦”、“寵下民”兩者恰可比參,參筆者碩士學位論文《<雅><頌>字詞與出土文獻合證》(初稿)第三章第二節第一小節“說《詩經》中兩個讀為‘寵’的‘崇’”。

[39] 郭沫若:《盠器銘考釋》,《考古學報》1957年2期,4頁。

[40] 李家浩:《應國爯簋銘文考釋》,《文物》1999年9期,84頁。

[41] 陳劍:《釋“琮”及相關諸字》,《甲骨金文考釋論集》,292頁。按,該字是否從“虫”得聲,還難以確定,其亦有從“林”得聲的可能性,若從“林”聲出發,則可考慮“寵”、“臨”、“禀”三種破讀,《周易》“臨卦”卦名“臨”字字形即以“林/㐭”為聲符(清華簡《別卦》),“林/㐭”為一雙聲字,這是“林”、“臨”、“禀”三者相通的證據,讀“臨”訓為“臨恤”,讀“禀”則可訓為“賜予”,參農卣(《集成》5424)“乃禀厥□,厥小子”(楊樹達《積微居金文說》195頁)。“臨”字金文從“品”得聲,“霝”字亦從品得聲,金文中常見一“霝/龍”字,亦為雙聲字,則“臨”與“寵”可通,繼而從“林”聲,可讀為“寵”(亦可看作“虫”、“林”雙聲)。

[42]

[43] 張世超等:《金文形義通解》,中文出版社,1996年,2079頁。

[44] 陳煒湛、唐玨明:《古文字學綱要》,中山大學出版社,1999年,263頁。

[45] 陳劍:《簡談對金文“蔑懋”問題的一些新認識》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心,2017年5月5日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/3039。

[46] 武振玉:《兩周金文動詞詞彙研究》,商務印書館,2017年,97頁。

[47] 戴家祥:《叔皮父簋銘考釋》,《華東師範大學學報(哲學社會科學版)》,1998年3期,59頁。

[48] 于省吾:《雙劍誃吉金文選》下1.6,中華書局,1998年。吳闓生:《吉金文錄》1.13,1933年。

[49] 陳英傑:《西周金文作器用途銘辭研究》,605頁。

[50] 李學勤:《胡應姬鼎試釋》,《出土文獻與古文字研究》6輯,上海古籍出版社,2015年105-107頁。

[51] 簡帛網論壇:“胡應姬鼎銘文試說”樓下學者的討論,銘中的“乙”讀為“匹”,亦參該處,2015年3月23日。

[52] 陳劍《甲骨金文考釋論集》,288-289頁。

[53]“休”的賞賜義,楊樹達較早指出,但他認為此義乃“好”字之假借,參楊樹達《積微居金文說》,上海古籍出版社,2013年,128頁。裘錫圭先生認為是從其本義引申而來,參裘錫圭《文字學概要(修訂本)》,商務印書館,2013年,142頁。按,裘說可從。

[54] 陳英傑:《西周金文作器用途銘辭研究》, 426頁。

[55] 謝明文:《說交鼎銘文中所謂的‘即’字》,《文史》2013年4期,收入《商周文字論集》,上海古籍出版社,2017年。

[56] 楊樹達《積微居金文說》, 130頁。

[57] 謝明文:《商周古文字論集》,219頁下“注2”。

[58] 陳英傑:《談

[59] 陳劍:《釋由》,《出土文獻與古文字研究》,17頁,前引三位先生的說法亦引自此文。

[60] 該字的釋讀參何景成:《釋金文詞語“逆送”》,《中國文字研究》22輯,上海書店出版社,2015年。李守奎:《“俞”字的闡釋和考釋》,“首屆新語文學與早期中國研究國際學術研討會”論文集,澳門,2016年6月19-22日。章水根:甲骨金文“沿”字考釋,未刊。

[61] 原發表者釋為“封”,按應依裘錫圭先生的意見改釋為“奉”,參裘錫圭:《釋甲骨文“遠”和“

[62] 陳英傑:兩周金文作器用途銘辭研究,283頁。

[63] 吳汝綸:《尚書故》,中西書局,2014年,255頁。

[64] 陳英傑:《豳公盨再考》,《語言科學》2008年1期,63-77頁,下引各家說法皆參看此文,不另注。

[65] 裘錫圭:《裘錫圭學術文集·金文與其他古文字卷》,146-166頁。

[66] 寧鎮疆:《清華簡<厚父>“天降下民”句的觀念源流與豳公盨銘文再釋—兼說先秦“民本”思想的起源問題》,《出土文獻》7輯,109-110頁。

[67] 鄧佩玲:《<雅><頌>與出土文獻新證》,商務印書館,2017年,197頁。

[68] 陳英傑:《讀金札記(五則)》,《古文字研究》25輯,中華書局,2004年,124-125頁。

[69] 引自蘇建洲:《試論“禼”字的源流及相關的幾個問題》,第五屆古文字與古代史國際學術研討會論文集,2016年1月25-26日,321頁。

[70] 周忠兵:《說金文中的“寵光”》,《文史》2011年4期,37-43頁。

[71] 這些都與形容詞用為動詞的現象有關。

[72] 最近的討論參董蓮池:《“皇”字取象皇羽說平議兼論“煌”字說》,《古文字研究》31輯,中華書局,2016年。

(編者按:本文收稿時間爲2018年4月5日18:45。)

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有