從傳世和出土文獻中的幾個“極”說到《思文》“莫匪尔極”的理解

作者:薛培武 發布時間:2018-04-12 11:01:42(首發)

《尚書·洛誥》:

王若曰:“公!明保予沖子,公稱丕顯德,以予小子揚文武烈,奉答[1]天命,和恒四方民,居師,惇宗將禮,稱秩元祀,咸秩無文[2]。

關於“和恒四方民”,《偽孔傳》解釋為“和常四方民”,《孔疏》:“和協民心,使常行善也”,“恒”固然在文獻中常訓為“常”,但是放在這裡卻無法講通,所以《孔疏》只得“增字解經”。後來的學者,多數都放棄了這種看法。影響較大的有“和順”一說,此說由吳汝綸《尚書故》首倡,吳氏說:

王引之說《周禮》“和布”為“宣布”。《詩》傳:‘恒,徧也’,‘旬,徧也’。是此經‘和恒’,猶《詩》之言“旬宣”,《爾雅》之言‘宣徇’也。《莊子·盜跖》篇‘恒民畜我’,‘恒民’即用此經字。《莊子》《釋文》“恒”作“順”,是恒、順通訓也[3]。

從之者如屈萬里《尚書集釋》[4]、楊筠如《尚書覈詁》[5]。吳氏的邏輯是,“恒”和“旬”具訓為“徧”,所以,“恒”就兼有“徇”的“順”義,并舉了《莊子》“恒”、“順”異文的例子。這種邏輯顯然是不能成立的,其引《莊子》異文,并不能說明“恒”一定訓為“順”。實際上,我們在文獻中找不到任何“恒”訓為“順”的用例,此說顯不可信。

又有“和徧”一說,如孫星衍《尚書今古文註疏》云:“恒者《詩傳》云‘徧’,和恒猶‘恒和’也”[6],章太炎讚同此說,云“和徧四方民居師,言四方之民來京師者徧和之也”。[7]由于他們要將“恒”講成“徧”,用來修飾“和”,所以不得不改換“和恒”兩字的位置為“恒和”,此說缺乏文本的證據支撐,顯然只能是臆測。

少數學者將“恒”訓為“久”,如江聲《尚書集注音疏》:“恒,久也。和則可久,故曰和恒”[8],王先謙《尚書孔傳參正》:“《易·彖傳》‘恒,久也’,言上以奉配天命,下以和恒萬邦四方之民”[9],訓“恒”為“久”與前面所列訓其為“常”的問題一樣,放在這裡也不能講通文意。

上述幾個主要說法,皆未能解決問題,所以又有學者另闢蹊徑,主要有“連綿詞說”及較近的“桓字說”,前一種說法信從者眾,曾運乾《尚書正讀》:“和恒,雙聲連綿詞,猶旬宣也”[10],江灝、錢宗武《今古文尚書全譯》:“和恒,雙聲連綿詞,等于說和悅”[11],若此說可信的話,則“和恒”作雙聲連語的例子只此一見,不免讓人產生懷疑。

最新的討論就是蔡哲茂先生的“桓”字說,由于此說較新,且結合了相關的材料,所以有必要對此說進行評議。蔡先生在這篇名為《論<尚書·洛誥>“和恒四方民”之“恒”為“桓”之誤》的文章中認為今本的“恒”本為“桓”,“和桓”是雙聲連語[12]。 他所立論的依據主要有三。其一,他認為今本《逸周書·祭公解》中的“畢桓于黎民般”與“和恒四方民”高度一致,而“桓”、“恒”字形易混,所以這裡的“恒”本應該作“桓”;其二,清人已經指出“和”、“桓”相通,而《祭公解》中的“桓”根據文意應該訓為“和”;其三,上博簡《容成氏》中的“四向

其實,在此之前,清人于鬯指出《逸周書·祭公解》“祭公拜手稽首曰:允乃詔,畢桓于黎民般”中的“允”作一句讀,“畢桓”應該是一人名,“疑畢公高之後”的意見[13],于氏此說似未得到蔡先生的重視。2010年,《清華大學藏戰國楚簡(壹)》出版發佈,裡面收有《祭公》一篇,與今本《逸周書·祭公解》內容大致相當。其中對應今本《祭公解》的“祭公拜手稽首曰:允乃詔,畢桓于黎民般”這一句話,簡本作“懋拜手稽首曰:允哉!乃召畢桓井利毛班”,整理小組已經指出“井利毛班見于《穆天子傳》”[14]。對于簡本與今本的文字差異,劉洪濤先生指出:“‘般’、‘班’音近古通,‘民’、‘毛’字形相近……‘利’、‘黎’古音亦近,惟‘井’、‘於’對不上號”,“我們猜測,當時的竹簡上‘井’字就很不清楚了,所以認不出這個字。而又不知道這是三個人名,把‘毛’誤認作‘民’,‘利民’讀為‘黎民’,‘般’讀為‘班’,訓為‘列’(看俞樾的解釋),根據這種理解把‘井’字臆測成‘於’字了”[15],按,“井”與“於”的文本差異,到底是什麼原因導致的,還有待進一步的研究,不過劉先生此說之大概,已經切中要害。今本“畢桓于黎民般”根據文意及簡本,以解釋為三個人名最為合理,前引于鬯說在“畢桓”為人名的問題上,有很高的見識。上引整理者的意見,已經指出了“《穆傳》又有畢矩”,蔡哲茂先生後來在一篇文章中認為“畢矩”為“畢桓”之誤,同時在這篇文章中蔡先生承認了他在前面那篇文章中將此句話作為證據來說明“和桓四方民”是不成立的[16]。

上博簡《容成氏》簡7(寛式釋文):“於是乎方圓千里,於是乎

由以上討論可以看出,蔡先生認為“和恒四方民”當讀為“和桓四方民”,由此而提出的關鍵性證據,要麼本身不能成立,要麼需要進一步的論定,僅僅剩下“桓”、“禾”相通這一條對結論的確定無實質幫助的證據。看來,《洛誥》中的“和恒四方民”一句,并沒有真正的得到解決,需要進一步的探討。

我們認為,這句話中的“恒”字應該是“極”字之誤,原句當為“和極四方民”。在出土材料中,尤其是楚文字中,越來越多的“亙”字與“亟”字混用的情況被揭示,這是為研究者所熟知的[19]。而且,在晉系文字中獨體或作為偏旁的“亙”和“亟”也有非常相似的形體,我們這裡就不打算詳細討論了。而傳世文獻中也存在著“恒”與“亟”相混的例子,《莊子·天地》:“方且與物化,而未始有恒”,蔡偉先生指出“‘未始有恒’,應該是‘未始有極’,‘未始有極’乃古之成語。”并引《莊子·大宗師》“若人之形者,萬化,而未始有極也。”、《莊子·田子方》“且萬化,而未始有極也”等為證[20],蔡說可信,這是“恒”與“極”相混的例子。

從目前所提供的古文字字形材料來看,這種訛混應該不會很早。張峰先生在上引書中通過歸納大量材料,認為“亙”與“亟”的混用在楚文字中是單向的,也就是說“‘亟’都是訛混為‘亙’的,相反則不存在,二者乃單向訛書”。這種情況應該是符合古文字形體實際的,但是也存在例外,上引蔡偉先生文就認為《文子·精誠》篇“極自然”應該是“恒”自然之誤。不過,大多數情況下,則是“極”訛為“恒”,《洛誥》這句話的“亟”,被混用或者誤認為“亙”,而後轉讀為“恒”,也是這一情況的反映。至於“極”在該句話中怎麼講,我們將會在下文中進行統一討論。

上博簡《舉王治天下》30-32號簡敘述了大禹治水的情況,最終的結果為:

“百川既導,天下能亙。”

其中的“天下能亙”,上博簡的整理者認為句中的“亙”讀為“恆”[21],句謂“天下能太平長久”,蔡偉先生正確指出“亙”當讀作“極”,并將“極”訓為“中正,標準”,他認為“天下能亙(極)”與上文的“民乃盡力”相對,舉古書中“能”、“乃”對文的例子,認為“天下能極”可以以《禹王天下》簡30“五年而天下正”作為參考[22]。白於藍先生從蔡讀,但認為這裡的“極”,應該訓為“至”,并認為“天下能極”即“能極天下”。[23]

要解決“天下能極”的“極”到底是什麼意思,得先討論“能”的含義,上引兩位學者的意見,恰恰對此重視不夠。蔡偉先生認為“能”訓為“乃”,有一定依據,但是“極”并沒有形容詞性的“中正”義,蔡說無法講通文意。我們更加認同白於藍先生的意見,這裡的“天下能極”相當於“能極天下”,即可拆分為“能天下”與“極天下”。“能極”理解為天下所達到的某種狀態,是動詞的使動用法。其中的“能”字要結合金文中的某些“能”字考慮。

金文中常見的“能”可作謂語動詞,其后可直接加賓語:

“汝康能乃有事,眔(暨)乃敵僚。” 叔尸鐘 《集成》00270

“肆克龏保厥辟恭王,簡乂王家,惠于萬民,柔遠能邇。” 大克鼎 《集成》02836

“用仰卲皇天,申固大命,康能四國,欲我弗作先王羞。” 毛公鼎 《集成》02841

“且吾(胡)考克淵克,乃沈子其顧懷多公能福。” 沈子它簋蓋 《集成》04330

“柔遠能邇”的說法傳世文獻多見,金文中尚見于番生簋蓋(《集成》04326)、逑盤(《彙編》0757)。關於“柔遠能邇”中的“能”,王引之《經義述聞》認為“能”與“柔”義近,所以“柔遠能邇”即安定遠邇,遠邇順服的意思[24]。叔尸鐘的“有事”即《小雅·十月之交》“擇三有事”中的“有事”,亦即“有司”,王引之引《左傳·文公十六年傳》“不能其大夫,至于君祖母以及國人”等“能”后加具體的人的文例,正可拿來解釋“康能乃有事”這句話,“康”在傳世及出土文獻中多訓為動詞“安”,所以“康能”宜視為動詞連用。本文初稿認為“能”和“康”類似,都是一種“安康”的狀態,但是無法將“能”的具體詞義確定下來,沈培先生看完本文初稿后指出這些“能”字皆當依本字解,這種“能”就是“有能力做成或達到某種程度”[25],我們完全同意沈先生的意見。上引王引之的意見中,他舉出了文獻中常見的“相能”[26], 這裡的“能”就是使動用法,表示所達到的一種“能”的狀態。

沈子它簋蓋中“吾”讀為“胡”,是董珊先生的意見[27],以往學者多將“乃沈子其顧懷多公能福”作一句讀,董先生將“多公能福”單獨作一句讀,這裡我們暫時從傳統的說法做一句讀。“多公能福”作“顧懷”的賓語,“顧懷”即“懷受”/“膺受”之意,“多公能福”似只能解釋為名詞性成分,“能福”中的“福”作“能”的賓語,“多公能福”即“多公”所“能”之福,“能”也應該訓為“能夠達到”。

金文中這些“能”後面直接接賓語,諸如“四國”、“福”等,與“能天下”的用法相合,兩者應該聯繫考慮。“極”字應該也與“能”類似,這裡的“極”顯然與《洛誥》“和極四方民”中的“極”一樣,就是天下所“極”的一種狀態,與《洛誥》中的“極”的動詞用法相統一,可以理解為“使……極”。

清華簡《湯處於湯丘》17-18號簡含有兩個“亟”的一句話:

湯或問小臣:“愛民如台?”小臣答曰:“遠有所亟,勞有所思,飢有所食,深淵是濟,高山是逾,遠民皆亟。”

句中的“思”用為“息”,參看相關學者的討論[28]。乍看起來,“遠有所亟”與“遠民皆亟”似乎講的是同一個意義,其實是闡釋不同的內容。整理者似注意到兩者的主語不同,所以將其分別解釋,前一“亟”字,整理者注云:“亟,《方言》‘愛也。’”,後一個“亟”字,整理者注:“亟,此讀為‘極’,《詩·崧高》毛傳:‘至也’”[29]。《廣雅·釋詁》:“㥛,愛也”,與《方言》同,不過文獻不見“㥛”的這種用例,“亟/㥛”的這種用法,似出于前人的意譯。劉洪濤先生將兩個“亟”作統一解釋,認為皆當訓為“至”,并舉出《論語·季氏》:“夫如是,故遠人不服,則修文德以來之,既來之,則安之”[30]。不過亦有反對意見,如網友“魚遊春水”就認為:

“遠有所亟”之“亟”疑即“急”,解救急難的意思[31]。

文獻中“極”確實可以與“急”通用,而且“急”放在這裡也能講通文意,粗看起來,此說似有理。不過,楚文字中的“亟”字,一般都用為“極”,幾乎不作它用,故此說值得懷疑。

我們認為上面這兩個“亟”字,都要依劉先生的觀點讀為“極”,訓為“至”。不過劉先生所說并不準確,“遠有所極”與“遠民所極”所講并不相同,“極”字的意義需要進一步明確。

“極”訓為“至”,其意義側重于“窮極”,由“窮極”引申而來,與動詞“至”、“到”由“到達”義引申而來的“到達某一頂點”義略不同,與動詞的“來”更不能直接比附。殷墟甲骨文中的“

我們在寫作本文初稿時認為,“遠有所極”中的“極”是“窮極”、“極至”之“極”,後面的“遠民皆極”的“極”是“來極”之“極”。沈培先生認為“遠有所極”是指再遠都有盡頭,并結合“深淵是濟”、“高山是逾”即“濟深淵”、“逾高山”來看,“遠民皆極”即“極遠民”、“再遠的人都能盡有之”[33]。我們認為“遠民皆極”意即遠民皆被天子恩恤披及,沈說可從。

結合《湯處於湯丘》“遠民皆極”中“極”的分析,可以看出并體會出《洛誥》“和極四方民”、《舉王治天下》“天下能極”中的“極”無疑也表達同樣的意義,都是用為“窮盡、窮極”之義。需要多說兩句,清華簡《殷高宗問於三壽》19號簡“睦邦偃兵,四方達寧”,其中的“達寧”就是天下所安寧的一種狀態,與“能極”類似。其中的“達”與《詩經·商頌·殷武》:“玄王桓發,受小國是達,受大國是達”中的“達”意義當無別[34],可參考《詩經·大雅·大明》:“天位殷適,使不挾四方”中的“挾四方”,《殷高宗問於三壽》的整理者訓“達”為“皆”自然不正確[35]。“達小國”、“達大國”與“和極四方民”句式完全一致。《大雅·江漢》“匪疚匪棘,王國來極”,可見“極”可由天子作為動作主體而發出,也能由其“極”的對象,即賓語“民”或者“王國”轉化為主語,而言“來極”,這類“極”也是“窮極”這種動詞用法,“王國來極”與“和極四方民”亦可參看。由此可見,我們上面對相關內容的分析似乎是站得住腳的。

體會到上面這些表“窮極”意義的“極”之後,我們再來看《詩經·周頌·思文》中的一個“極”字。

《思文》第一章,前兩句說:

思文后稷,克配彼天。立我烝民,莫匪爾極。

對於“立我烝民,莫匪爾極”,《毛傳》:“極,中也”,《鄭箋》從之曰:“天下之人無不於女時得其中者也”,《詩義會通》等從之[36];林義光《詩經通解》:“極讀為及。極、及一聲之轉。說見《緜蠻》篇。莫匪爾及,言眾民無不為汝所安定也”,從他說“眾民無不為汝所安定也”來看,他似乎是連“立我烝民”一起訓解。他在《緜蠻》“豈敢憚行?畏不能極”之“極”中考釋云:“鄭玄云至也。按:極讀為及。極、及一聲之轉。及音轉為極,猶及音轉為亟也”[37];有講為“中正之德”者,朱熹《詩集傳》:“極,至也,德之至也”,陳子展《詩經直解》:“莫不是你的大德”[38],余培林《詩經正詁》:“極,《毛傳》‘中也’即中正之德也。二句言安定我眾民者,莫匪爾之中正之德也”[39];屈萬里《詩經詮釋》另立一義,曰:“極,中正也。按:用為名詞,義猶恩惠也。此言莫非爾后稷之德惠也”[40];《詩經注析》:“極,至,即最大的好處”[41]與之類似。高亨《詩經今注》:“極,準則,此句言人民種穀皆以你為準則[42]”等等。

上引各家說法中,“極”訓為名詞的“恩惠”義首先可以排除,“極”并沒有這種用法,持此種說法的學者大概是一種意譯,并沒有顧及訓詁理據。“大德”、“中正之德”、“最大的好處”這類的說法顯然是增字解經,亦不可從。唯一值得討論的就是“準則”一義,這種講法有文獻及訓詁學上的證據。

《成公十六年》:

“德、刑、詳、義、禮、信,戰之器也。德以施惠,刑以正邪,詳以事神,義以建利,禮以順時,信以守物。民生厚而德正,用利而事節,時順而物成,上下和睦,周旋不逆,求無不具,各知其極。故《詩》曰:‘立我烝民,莫匪爾極。’”

《國語·周語上》:

“夫王人者,將導利而布之上下者也,使神人百物無不得其極,猶曰怵惕,懼怨之來也。故《頌》曰:‘思文后稷,克配彼天。立我蒸民,莫匪爾極。’”

從中我們可以很明白的看到,《成公十六年》的“各知其極”即《周語上》的“百物無不得其極”。楊伯峻《春秋左傳注》:“人人皆知準則,極,準則也”[43]。

《商頌·殷武》“商邑翼翼,四方之極”,王念孫云:

案《疏》曰‘道德之行,由內及外,自近者始,然後民知所法’故引《詩》‘四方是則’以證之。則,亦法也。若作‘四方之極’,則失其指矣。顏師古《注》曰:‘商邑,京師也。極,中也。’,則所見已是改竄之本,當據《漢紀》以正之[44]。

王念孫認為“之極”當依《韓詩》、《齊詩》作“是則”,其說沒有多大證據可言。不過《毛詩》的“極”對應《韓詩》《齊詩》的“則”,王念孫將其看作不同的詞,則繆矣,兩者是完全可以作統一理解的,《詩經注析》:“極,中,法。三家詩作‘四方是則’,則和極同義。這兩句話意為,京師的儀禮制度翼翼地繁盛,它是四方諸侯國的準則”[45],顯然看到了兩者的聯繫。極由“至高”、“至遠”這類的“極點”之義,引申出“法則”義。唯一與三家詩不同的是,《毛詩》中的“極”是名詞的用法,三家詩是動詞的用法而已。這種異同,在《詩經》文本的流傳中是完全可以理解的。

金文中的“極”存在名詞和動詞的兩種用法,作名詞“中、準則”義的“極”如:

“晉姜用祈綽綰眉壽,作疐為極,萬年無疆。” 晉姜鼎 《集成》02826

“王令毛伯更虢城公服,屏王位,作四方極。” 班簋 《集成》04341

傳世文獻中也有很相似的文句:

“前人敷乃心,乃悉命汝,作汝民極。” 《尚書·君奭》

“唯王建國,辨方正位,體國經野,設官分職,以為民極。” 《周禮·天官·冢宰》

上面的這些“極”都要訓為“準則、中”,所述主語皆是四方所效法的對象,所歸依的“中心”。“極”活用為動詞的用法,如:

“今余申先王命,命汝極一方。” 毛公鼎 《集成》02841

“令尹子庚,殹民之所極,萬年無期,子孫是制。” 王子午鼎 《集成》02811

這類動詞“極”的意義,皆由其名詞義轉化而來,與“極一方”最相近者,莫過于“刑四方”,清華簡《祭公之顧命》簡18-19號簡“三公,敷求先王之共明德,刑四方,克中爾伐”,陳劍先生據此將今本《尚書·洛誥》中的“我惟無斁其康事,公勿替刑,四方其世享”中的“刑四方”作一句讀,指出“‘刑四方’顯然即作‘四方之典型、模範、表率’意,與後代多見的‘儀刑四方’一類語意同”[46]。《詩經》中說某人作某的“典型、模範”的例子很多,如《大雅·卷阿》:“豈弟君子,四方為則”、《大雅·下武》:“成王之孚,下土之式”。《大雅·崧高》:“亹亹申伯……南國是式” ,其中的“南國是式”即“式南國”,與“極一方”、“刑四方”表意相同。

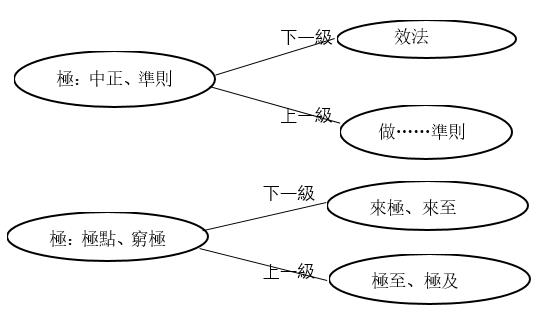

王子午鼎中的“極”,一般也訓為準則,如鄒夫都先生云:“‘亟’,孳乳為極,朱熹《集傳》‘極,中之表也,居中而為四方所取正。’故極為表率之意。”他解釋整句話說“為王子午對後代子孫之告誡語,意為以自己的為政之道作為其行動之準則。[47]”其說可從,不過更準確的來講,“民之所極”中的“極”應該訓為“效法”[48],這是由施受對象的轉化,而使得詞義發生相應的轉化。

討論了金文中的“極”,我們對“極”的“準則”義有了更清晰的認識。客觀來講,“立我烝民,莫匪爾極”中的“極”講成由名詞的“準則、中”轉化而來的動詞義,是完全可以講通的,此種理解的“極”就可以講成“效法”義,即“(所立之烝民)沒有不效法你的/以你為準則、為中心的”。同時,經過前面討論“極”的“窮極”義,我們認為這句話中的“極”亦可以訓為“窮極”,意即“(所立之烝民)莫不盡有于爾”。

[1]“答”似當讀為“合”,訓為“匹”。毛公鼎(《集成》02841)“仰邵皇天,申固大命”,秦公鐘(《集成》00262)“卲合皇天”與此可互看。在此之前,朱駿聲《尚書便讀》云“答當作荅,合也,應也”,他已經準確理解到這一點。

[2] 關於“咸秩無文”,我們在2015年10月初的一則筆記中將其讀為“咸肆,無吝”,後來看到何景成先生在“出土文獻與先秦經史國際學術研討會”(2015年10月16-17日,香港大學)上發表了一篇題為《古文獻新證二則》的文章(後又以同名文發表于《中國文字研究》26輯),在這篇文章里,何先生也是將“無文”讀為“無吝”,與我們的想法不謀而合,但是他仍將“秩”按傳統講法解釋,則是我們不能認同的,這裡的“秩”所代表的詞是動詞性的,“咸秩”即是對前文“稱秩元祀”中的動詞“秩”而言,我們認為“秩”可能讀為“肆”,訓為祭祀動詞,上下文意皆暢通無礙。“咸”在金文中后面通常加動詞,例子繁多,如“咸禱”(《集成》2423)、“咸飲”(《集成》2810)、“王咸誥”(《集成》6014)、“咸釐”(《集成》5431)、“咸殺”等(《銘圖續》420)參董珊《新見商代金文考釋四種》(“出土文獻與傳世典籍的詮釋”國際學術研討會論文集,復旦大學,2017年11月,第64頁),董先生在這篇文章中,將我們釋讀為“殺”的字,釋讀為“燔”,與我們的想法不同。董先生舉例上揭“咸+某”文例之後說到“這都是將前事完畢之後,又行賞賜之事。‘咸’訓為‘畢’或‘終’,照這樣的理解,‘咸燔’之‘燔’應該是個動詞”,在“咸”字后接動詞這一點上,我們信從其說法。

[3] 吳汝綸:《尚書故》,中西書局,2014年,第219頁。

[4] 屈萬里:《尚書集釋》,中西書局,2014年,第189頁。

[5] 楊筠如:《尚書覈詁》,陝西人民出版社,1959年,第218-219頁。

[6] 孫星衍:《尚書今古文注疏》,中華書局,1986年,第411頁。

[7] 章太炎:《古文尚書拾遺定本》,《制言》半月刊25期“章太炎紀念專號”,1936年,第47頁。

[8] 江聲:《尚書集注音疏》,引自《皇清經解》。

[9] 王先謙:《尚書孔傳參正》,中華書局,2011年,第733頁。

[10] 《尚書正讀》,第207頁。

[11] 江灝、錢宗武:《今古文尚書全譯》,貴州人民出版社,1990年,第321頁。

[12] 蔡哲茂:《論<尚書·洛誥>“和恒四方民”之“恒”為“桓”字之誤》,東華人文學報2009年7月(總第十五期),第25-38頁。

[13] 黃懷信等:《逸周書匯校集註》,上海古籍出版社,1995年,第994頁。

[14] 李學勤主編:《清華大學藏戰國竹簡(壹)》,中西書局,2010年,第177頁。

[15] 參任攀、程少軒整理:《網摘·<清華一>專輯》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站,2011年2月22日。http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1366。

[16] 蔡哲茂:《讀清華簡<祭公之顧命>札記五則》,載《簡帛》13輯,上海古籍出版社,2016年,第53-62頁。

[17] 陳劍:《<容成氏>補釋三則》,載《出土文獻與古文字研究》6輯,第350-363頁。

[18] 參上引陳文相關部分。

[19] 參張峰:《楚文字訛書研究》第六章第九節“亙”和“亟”,上海古籍出版社,2016年,第301-320頁。張先生在此文中例舉了六種楚文字中“亙”與“亟”的關係的看法,他自己認同“形近訛書說”。至於“恒”與“亟”是否在早期也會相混,由於材料所限,一時還不好說,不過僅就楚文字來說,在字形層面上發生混用的途徑,則是比較明確的,參張書。

[20]蔡偉:《誤字、衍文與用字習慣——出土簡帛古書與傳世古書校勘的幾個專題研究》,復旦大學博士學位論文(指導教授:陳劍教授),2015年,第112頁。

[21] 馬承源主編:上海博物館藏戰國楚竹書(九),上海古籍出版社,2012年,第232頁。

[22] 蔡偉:《釋“百丩旨身𩸍䱜”》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站,2013年6月1日。

[23] 白于藍:《讀簡劄記(三則)》,“出土文獻與傳世典籍的詮釋”國際學術研討會論文,2017年10月14-15日,復旦大學。

[24] 王引之:《經義述聞》,卷三18下—卷三19下,第73-74頁。

[25] 參沈培先生給筆者回復的消息,沈先生并舉出《性自命出》“雖能其事,不能其心”的例子。我們非常認同他的說法,上博簡《容成氏》有“畢能其事”一語,這裡的“能”顯然也是同樣的意思。文獻中類似的詞彙還有“有”字,“有”字常見有“親”一訓,學者一般認為這種“有”的用法是假借為“友”的,此說恐值得商榷,“有”的本義就能解釋通文意,況且“親”義也是歸納出來的詞義。

[26] 類似的詞彙,還有“相有”、“相得”,“得”和“有”皆當如字解。

[27] 董珊:《它簋蓋銘文新釋—西周凡國銅器的重新發現》,《出土文獻與古文字研究》6輯,第157-158頁。

[28] 暮四郎(黃傑):“清华五《湯處於湯丘》初讀”13樓的發言,簡帛網論壇,2015年4月11日。

[29] 李学勤主编:《清華大學藏戰國竹簡(伍)》,中西書局,2015年,第140頁。

[30] “清華五《湯處於湯丘》初讀”32樓的發言,2015年5月3日。

[31] “清華五《湯處於湯丘》初讀”36樓的發言,2015年6月21日。

[32] 參沈培:《侯馬、溫縣盟書“明亟視之”的句法分析》,《中國語文》2017年第3期,第353-361頁。

[33] 參沈先生給筆者所回信息。

[34] 此處《詩經》中的“達”,現代學者或讀為“撻”,史墻盤銘“達殷畯民”中的“達”,學者亦多將其讀為“撻”。這種說法恐怕不正確,這裡的“達”就訓為“完成”,即“能夠達到”或者“達到某一狀態”,《周書·顧命》:“用克達殷集大命”中的“達”也是同樣的意思。董珊先生在一次講座中將“達”訓為“代”,比較切合文意。

[35] 《清華大學藏戰國竹簡(伍)》,第157頁。

[36] 《詩義會通》,第278頁。

[37] 《詩經通解》,第400、296頁。

[38] 《詩經直解》,第1084頁。

[39] 《詩經正詁》,第487頁。

[40] 《詩經詮釋》,第576頁。

[41] 《詩經注析》,第935頁。

[42] 《詩經今注》,第484頁。

[43] 楊樹達:《春秋左傳注》,中華書局,2009年,第881頁。

[44] 王引之:《經義述聞》,上海古籍出版社,2016年,第418頁。

[45] 《詩經注析》,第1043頁。

[46] 陳劍:《清華簡與<尚書>字詞合證零札》,《出土文獻與中國古代文明—李學勤先生八十壽誕紀念論文集》,中西書局,2016年,第214-217頁。

[47] 鄒夫都:《楚系銘文綜合研究》,巴蜀書社,2007年,第79頁。

[48] 客觀來講,這裡的“極”,訓為“至”也是可以講通文意的。

(編者按:本文收稿時間爲2018年4月11日19:29。)

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有