安陽殷墟大司空村出土刻辭牛骨釋文補正

作者:付强 發布時間:2018-05-01 21:56:57(首發)

2010年9月,為配合當地基本建設,中國社會科學院考古研究所安陽工作隊在殷墟大司空村東北發掘了一座窖穴(2010ADSKT2H37),窖穴內出土了一版刻辭牛骨。這版牛骨刻字數量多,字體剛勁有力,內容與一般卜辭有別。《考古》2018年第3期發掘簡報公佈了這片甲骨,我們先把甲骨的照片和發掘者給出的釋文轉錄出來,再談一點我們的看法。

甲骨正面

甲骨反面

發掘簡報給出的甲骨正面和反面釋文

發掘者認為“這片刻辭雖有鑿和灼,但未見卜辭常用的干支、卜、貞、占等字,刻寫順序也與一般的骨臼朝下的牛骨卜辭不同,其性質當非卜辭,而屬習刻刻辭(馮時:《殷代占卜書契制度研究》,見《探古求原—考古雜誌社成立十周年紀念學術文集》,科學出版社,2007年)。所記內容似乎與戰爭有關。反面的鑿沒有打破刻辭,由此推斷,本版刻辭是在廢棄的卜骨上刻寫而成。為充分瞭解相關資訊,我們復原了該片殘骨在整個肩胛骨上的位置。從復原情況看,本版為右肩胛骨的一部分。與絕大多數卜骨刻辭不同的是,本版刻辭為倒書,即從骨扇往骨臼方向書寫。如果刻辭之前牛肩胛骨完整,正面界格為從骨扇到骨臼垂直延伸最合理。但此界格為斜向。結合“倒書”,說明這塊肩胛骨在刻辭之前已殘。有學者認為甲骨刻手基本上是右手執刀,從下往上推刻,這樣“字劃刀口斷面的凹槽呈不等邊倒三角形。左壁較陡,右壁較坡且光滑,因右壁所受為切削之力,左壁所受為推擠之力,故產生平整情況的不一致”[1]

關於甲骨的時代,發掘者根據H37出土陶片特徵十分明顯,陶鬲均為折沿,小方唇,沿面略直,襠部及足根較高。陶簋尚有口沿剖面呈“T”形者。陶豆 為平沿或斜沿,淺盤,粗柄。據此可以確定H37的廢棄年代應為殷墟第二期。出土刻辭牛骨的字體風格應屬於武丁晚期至祖庚早期的“典賓”時代,而殷墟第二期也大致相當 於這一時期,我們認為是可信的。

這片甲骨的正面和反面均有豎條的隔線,甲骨刻辭的內容與一般的刻辭有別,類似《尚書》,由於上下殘斷,給理解其大意造成了困難,甲骨的內容我們認為應該屬於記事刻辭。下面我們只對發掘簡報給出的甲骨正面和反面釋文,作一點補證。

正面第一條卜辭“□令牧

正面第五條卜辭“逾山”的逾字,大家可以參看裘錫圭先生的《說從“

正面第七條卜辭“若之……,根據反面的卜辭,若前當補“作”字。

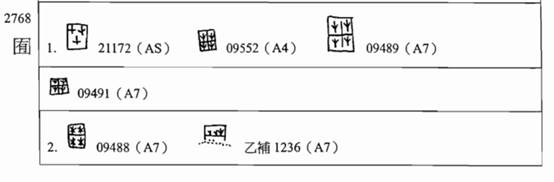

正面第九條卜辭,發掘者釋為速的字,作“

正面第十條卜辭中的“子宋”和反面第六條中的“子宋”,都是同一人,屬於武丁的兒子,見於《甲》3281、3041,《虛》1017[6],由此也證明這版甲骨確實屬於第一期武丁時代。根據殘辞互補,反面第四條卜辭“敗子……”,當釋“敗子宋”。

反面第一條卜辭“有司”,“有司”在西周金文中非常的多,如榮有司爯鼎“榮又(有)司爯乍(作)鼎,用(媵)嬴母。”,南公有司

反面第二條的“爵”字,當釋為“觴”,大家可以參看李春桃先生的文章[8]。

反面第五條的“

[1] 何毓靈:《河南安陽市殷墟大司空村出土刻辭牛骨》,《考古》2018年第3期。

[2] 何景成:《甲骨文“爯冊”新解》,中國文字學報(第六輯),商務印書館,2015年,第39-48頁。

[3] 裘錫圭:《說從“

[4] 陳劍:《說花園莊東地甲骨卜辭的“丁”—附:釋“速”》,《故宮博物院院刊》2004年第4期。

[5] 裘錫圭:《甲骨文所見的商代農業》,《裘錫圭學術文集》(甲骨文卷),復旦大學出版社,2012年,第252-253頁。

[6] 胡厚宣:《甲骨學商史論叢初集》,河北教育出版社,2002年,第98頁。

[7] 金文辞例信息采自吳鎮烽:《商周青銅器銘文暨圖像集成》,上海古籍出版社,2012年。

[8] 李春桃:《從鬥形爵的稱謂談到三足爵的命名》,《中央研究院歷史語言研究所集刊第八十九本》,2018年3月,第47-118頁。

[9] 李宗焜:《甲骨文字編》,中華書局,2012年,第826頁。

(編者按:本文收稿時間爲2018年5月1日15:42。)

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有