张家山汉简《二年律令》读记(订补稿,连载二)

作者:邢义田 發布時間:2006-01-17 00:00:00五. 二十等爵制

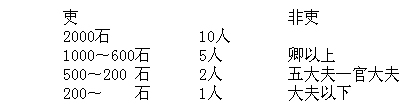

1. 簡二三五~二三七.164-165「食從者,二千石毋過十人,千石到六百石毋過五人,五百石以下到二百石毋過二人,二百石以下一人。使非吏,食從者,卿以上比千石,五大夫以下到官大夫比五百石,大夫以下比二百石。」(〈傳食律〉)

簡二八九.173賜棺槨錢以爵分等級可改列如下:

卿以上 棺錢級1,000 槨錢級600

五大夫以下 600 300

毋爵者 300

簡二九一~二九三.173 賜不為吏及宦皇帝者:

關內侯以上 比 二千石

卿 比 千石

五大夫 比 八百石

公乘 比 六百石

公大夫

官大夫 比 五百石

大夫 比 三百石

不更 比 有秩

簪褭 比 斗食

上造

公士 比 佐史

毋爵者 飯一斗,肉五斤,酒大半斗(2/3),醬少半升(1/3)

司寇

徒隸 飯一斗,肉三斤,酒少半斗(1/3),鹽廿分升一(1/20)

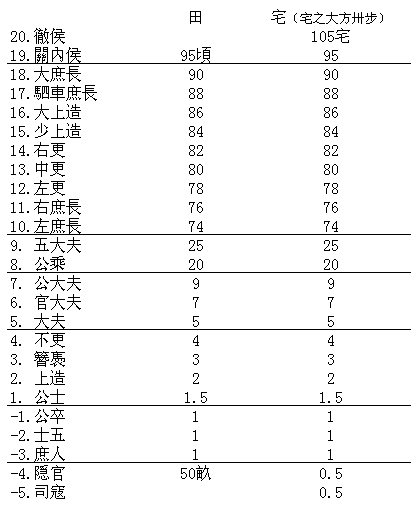

卿以上的徹侯和關內侯則是最高一等的侯。卿以下是大夫。大夫似又可分為上大夫和下大夫兩個等級。上大夫包括五大夫和公乘二級(田宅數各為25~20),下大夫包括公大夫、官大夫和大夫三級(田宅數各為9~5)。上下大夫之間的地位差距較為明顯。從不更到公士則是爵最低下的四級,相當於士。士以上二十等依田宅數可清楚劃分為侯-卿-上大夫-下大夫-士五個主要的等級。[49] 如此和《續漢書·百官志》引劉劭《爵制》大體相近。《爵制》謂:「自一爵以上至不更四等,皆士也。大夫以上至五大夫五等,比大夫也。九等,依九命之義也。自左庶長以上至大庶長,九卿之義也。關內侯者,依古圻內子、男之義也。」其所分士、大夫、卿、侯(子、男二等合言)四等與〈二年律令〉所見有爵之四等正合。如果子、男分而視之,將「大夫以上至五大夫五等,比大夫也」,細分為上、下大夫兩等。如此都成為五等,似較合於古來封建爵分五等之說。

關於五等爵制,近來閻步克有新的研究。依其說,「清晰的卿、大夫、士之等級名稱,及其區分為上、中、下的制度,應以春秋時代最為典型。」[50] 例如《左傳》成公三年臧宣叔提到大、次、小國的卿和大夫晉見周天子時,如何依次降等,即依上、中、下為別(又參《韓非子·外儲說左下》)。好依附古制的王莽,即曾訂「千石曰下大夫,比二千石曰中大夫,二千石曰上大夫,中二千石曰卿」(《漢書·王莽傳》中,頁4103)。三級有時也可概分為上、下兩級,例如《左傳》哀公二年趙簡子謂「克敵者,上大夫受縣,下大夫受郡」。從田宅數看,二十等爵的大夫這一區間,明顯可以再分出上下兩個等級。又閻步克考證文獻,認為「按漢初制度,二千石與關內侯相比擬,六百石官與五大夫相比擬。」[51] 從上簡可知呂后二年時,五大夫比八百石,公乘比六百石。如果朱紹侯和閻步克所論爵日益貶值之說是可信的,則閻步克引《大樂律》中有六百石相當於五大夫的文字,認為《大樂律》可能出自叔孫通所定”朝儀”之說,可能就須要再斟酌了。[52] 不過話說回來,據《漢書·惠帝紀》,惠帝以太子即皇帝位,曾優遇「爵五大夫、吏六百石以上及宦皇帝而知名者有罪當盜械者,皆頌繫。」在這個詔書裡,爵五大夫和吏六百石似乎又相當。難倒從惠帝初即位(西元前194年)到呂后二年(186年),五大夫的身價從比六百石升高到了比八百石?五大夫到底比六百石或八百石,仍有考量的空間。

2. 簡三○五~三○六.175「自五大夫以下,比地為伍,以辨□為信,居處相察,出入相司,有為盜賊及亡者,輒謁吏、典。田典更挾里門籥(鑰)以時開;伏閉門,止行及作田者;其獻酒及乘置乘傳,以節使,救水火,追盜賊,皆得行。不從律,罰金二兩。」(〈戶律〉)

這是秦至漢初曾實施如此嚴格的地方管理制度的確證。《商君書》和《管子》等文獻都曾記述「令民為什伍」的制度,看來自戰國起即在各國施行,不僅僅是思想家的規劃而已。《韓詩外傳》曾強烈批評這種制度,今知乃針對實況而發,非無的放矢。漢初是自五大夫以下比地為伍,後來似更趨嚴厲。《鹽鐵論·周秦》御史曰:「…故今自關內侯以下,比地為伍,居家相察,出入相司…」,原本五大夫以上之有爵者尚不須納入鄰里什伍,到鹽鐵議出現的昭帝時代,關內侯以下皆盡納入。這意味著漢廷對地方的控制力在漢初百餘年中日益加強,也反映了在爵的賞賜和買賣變得氾濫之後,爵本身的貶值。[53]

從簡三一○~三一六.175-176所述爵級田宅多少可知五大夫是二十等爵級中關鍵性的一級。五大夫所受田宅(25頃、宅)較上一級的左庶長(74頃、宅)少了近三分之二,五大夫以上有十一級有爵者不須比地為伍。朱紹侯認為從高祖到惠帝,「高爵的起點」由秦時的七大夫(公大夫),提高一級到公乘,惠帝時又提高到五大夫。[54] 從五大夫和左庶長田宅的懸殊看,更正確地說,五大夫應該算是較低爵的最高一級才是。青海上孫家寨115號王莽時代墓中曾出土不少與爵相關的簡,其中有幾條和五大夫有關:[55]

(185)各二級;斬捕八級,拜爵各三級;不滿數,賜錢級千。斬首捕虜毋過人三級,拜爵皆毋過五大夫。必頗有主以驗不從法狀(356、243、340)

(186)二級當一級;以為五大夫者,三級當一級。首虜不滿數者,藉須復戰;軍罷而不滿數,賜錢級(359、349)

(187)二千級,若校尉四百級以上,及吏官屬不得戰者,拜 爵各一級,爵毋過五大夫?(373)

斬捕首虜以首級數賜爵,但有兩項限制:一是首級數再多,所賜之爵不得超過五大夫;其次,到五大夫這一級,計算首級數算得更苛,三級才當一級。從此似乎又可見五大夫一直到西漢末或王莽時,仍維持著一定的地位和價值。

漢初有田典,田典掌里門開閉。田典一職,沿秦制。《睡虎地秦墓竹簡》〈秦律十八種〉廄苑律:「最者,賜田典日旬;殿,治(笞)卅。」〈注釋〉謂:「田典,疑為里典之誤。」(頁23)現在證實田典無誤。唯田典不見於其它漢代簡帛或文獻。惠帝時舉孝弟、力田,文帝時以戶口置三老、孝悌、力田「常員」(《漢書·文帝紀》),疑田典漸為新的鄉官所取代,故於文獻無載。

3. 簡三一○~三一三.175-176,三一四~三一六.176 二十等爵田宅數表列如下:

「代戶」似是指前條有不幸死,其繼承為後或「子男欲為戶」者。這些人以及買賣田宅者都須要重新登記戶籍和名下的田宅數。「代戶」一詞又見武威旱灘坡東漢墓出土簡「代戶,父不當為正,奪戶。在〈尉令〉弟(第)五十五行事(按:即故事)。大(太)原武鄉嗇夫」(《文物》10(1993),頁30-32及李均明、劉軍,〈武威旱灘坡出土漢簡考述〉,頁37)。簡三二三~三二四.177則規定不為戶,卻冒他人名而受田宅者,不但要沒入田宅,還要受到戍邊二歲的懲罰。

值得注意的另一點是同屬無爵,只有田一頃,宅一宅的公卒、士五和庶人。一頃百畝,這樣的授田制似乎是依據一夫百畝的思想而來。這背後意味著一夫一妻的小家庭制和一戶只有一人得受田。

一宅三十步見方,這裡的「宅」到底是什麼意思?僅指住屋住宅?或也包括住屋鄰旁的院子等土地在內?如果僅指住屋,大方卅步,即大900平方步,面積可觀。據足立喜六考證漢一里三百步為414公尺,陳夢家考西漢時為417.53公尺;[58] 如以414公尺計,一步為1.38公尺;以417.53公尺計,一步為1.39公尺;三十步則在41.4~41.7公尺之間,方卅步則在1713.96 ~1738.89平方公尺之間。「公卒、士五、庶人一宅」,平民一戶不過五口至七、八口,有這麼大的住屋,令人十分懷疑。

所謂的「宅」應不是單指住宅建築,而是包括周邊的庭園土地。漢代一般住宅不過「一堂二內」,面積並不太大,一宅實指住宅及院牆內的所有的區域。自商鞅變法以來,以田宅賜有軍功者,其田、其宅就必然有一定的單位大小。兩漢也常有賜「宅一區」、「第宅一區」或「宅一所」的事,這些宅顯然也有標準的大小。《孟子·梁惠王上》:「五畝之宅,樹之以桑」,〈盡心上〉又說:「五畝之宅,樹牆下以桑」,可見五畝之宅的「宅」不僅是住屋,也包括宅院牆內可種桑的土地;否則住宅有五畝,豈不大的不可思議?

類似的說法也見於《後漢書·郭丹傳》:「[郭遷]初為漁陽太守…及在公輔,有宅數畝,田不過一頃。」(頁941)這裡的數畝之宅,如《孟子》所言,也指居所和居所周邊的宅院。漢一般住宅有庭院,還可從幾條資料得到證明。

王莽好古,曾規定:「城郭中宅不樹藝者為不毛。」(《漢書·食貨志》, 頁1180)這個規定乃據《周禮·地官·司徒·載師》:「凡宅不毛者有里布,凡田不耕者出屋粟。」也就是說凡是不在住宅四周種樹的,稱之為「不毛」,要課徵特別稅,以為懲罰。這正告訴我們漢人觀念中的宅,包括可種樹的庭院在內。

睡虎地秦簡〈封診式〉也明確證明院牆的存在以及和住屋的關係。

〈封守 鄉某爰書〉條謂:「甲室、人:一宇二內,各有戶,內室皆瓦蓋…」(簡八-九.149)一般民屋有瓦蓋,已因2003年河南省文物考古研究所在河南內黃三楊莊黃河故道內發現的大片未散亂,漢代建築群的屋瓦而證實。據報導:「在距地表五米深的堆積中,清理出兩組保存較為完整的漢代建築群落,其中一組可以確認是兩進院落,布局清晰可辨,房頂保存完好,並出土了大量的石臼、石磨、石滾等實用工具。從伴出的王莽錢幣和文字瓦當判斷,其年代約為東漢早期。」[59] 有瓦蓋的一宇二內,和《漢書·鼂錯傳》所說的「家有一堂二內」正同。最可以證明院牆存在的是〈封診式〉穴盜爰書條(《睡虎地秦墓竹簡》簡七四-八三.160)。這一條因調查住家失竊而詳細描述了住屋的內部以及與院牆的關係:「典丁診乙房內,房內在其大內東,比大內,南鄉有戶,內後有小堂…內北有垣,垣高七尺,垣北即巷也。垣北去小堂北唇(原注十二:小堂北唇,小堂的北部邊緣,頁161)丈,垣東去內五步….」垣即院牆,院牆去小堂北側邊緣有一丈之地,東離房內有五步之遙,牆內這片一丈或五步的土地正是居宅堂室外的庭院。

庭院內種樹則是當時一般的習慣,其例甚多。《漢書·王吉傳》的故事大概最有名:「始吉少時學問,居長安。東家有大棗樹垂吉庭中,吉婦取棗以啖吉。吉後知之,乃去婦。」(頁3066)《三國志·先主傳》:「先主少孤,與母販履織席為業,舍東南角籬上有桑樹,生高五丈…」(頁871)官宦或有錢人的宅第庭中有樹,更是不稀奇。漢樂府〈相逢行〉:「黃金為君門,白玉為君堂。堂上置樽酒,作使鄲邯倡。中庭生桂樹,華鐙何煌煌。」[60] 由以上可知所謂「宅之大方卅步」,此宅所指當包括宅牆內室舍以及周邊的庭園,不單指居宅建築而已。

漢代文獻中不見「公卒」,但常見「奪爵為士伍」或「免為庶人」、「廢為庶人」的話,士五和庶人一直無法確定是否為相同的身份,或有什麼高下不同。現在看來三者身份應有不同,最少漢初如此,雖然田宅數一樣。《史記·秦本紀》集解引如淳曰:「嘗有爵而以罪奪爵,皆稱士伍。」士伍或許因為曾有爵,地位遂高於了無爵位的庶人。從下文我們將看到公卒和士伍同為七十五歲受杖,更低一級的庶人則無此項待遇。

此外,隱官和司寇可各得半宅,隱官又高於司寇,可以另得五十畝的田。黃留珠多年前從北魏均田制奴婢可授田,標準與良人同,推定秦代的奴也可授田。[61] 現在看來頗有先見之明。秦漢刑徒乃由古代奴隸轉化而來,隱官、司寇目之為奴之孓遺亦無不可。不過秦漢政府授他們田宅,要少於一般的庶人良民,標準並不相同。應追問的是:為什麼此簡僅列隱官和司寇受田宅或宅,其他的刑徒呢?

4. 簡三五五.181「大夫以上年七十,不更七十一,簪褭七十二,上造七十三,公士七十四,公卒、士五(伍)七十五,皆受仗(杖)。」(〈傅律〉)

這一條不但證明授老者鳩杖始自漢初,而且明確知道隨爵級,授杖的年歲也有不同。過去從文獻看是七十以上授杖,現在知道這是有爵大夫以上者才如此,一般無爵者(公卒、士五)須七十五以上才授杖。庶人似不在授杖之列。就漢代會計作業來說,七十一到七十五以上,都包括在年七十以上,因此以七十以上作為一個公文書寫上的慣用語。

地位越低下者,經濟能力和營養條件越差,卻要到較高的年齡才能享受鳩杖的特權。可想而知爵級越低下,能得鳩杖的機會越小。而且從簡三五六.181得知大夫以上年五十八免徭役,公士六十五,公卒以下要六十六,也就是爵級越低下的,免徭役的年齡越高,負擔徭役的時間越長。他們要在免徭役之後能多活上近十年才有機會得鳩杖。對無爵的小老百姓而言,這可是一段漫長的路。尹灣六號西漢晚期墓所出東海郡集簿上記錄某年東海郡年七十以上受杖者有2,823人。這個數字是否可靠,高大倫、韓國的李成珪教授和我都曾從人口學的角度表示過懷疑。[62]

5. 簡三五九~三六二.182 不為後而傅者改列表如下:

關內侯 子二人 不更 它子 簪褭

卿 子二人 不更 它子 上造

五大夫 子二人 簪褭 它子 上造

公乘

公大夫 子二人 上造 它子 公士

官大夫

大夫 子 公士

不更

上造 子 公卒

當士(仕)為上造以上者,以適(嫡)子;毋適(嫡)子,以扁(偏)妻子、孽子,皆先以長者。若次其父所,所以以未傅,須其傅,各以其傅時父定爵士(仕)之。父前死者,以死時爵。當為父爵後而傅者,士(仕)之如不為後者。」(〈傅律〉)

簡三六四~三六五.182「不更以下子年廿歲,大夫以上至五大夫子及小爵不更以下至上造年廿二歲,卿以上子及小爵大夫以上年廿四歲,皆傅之。公士、公卒及士五(伍)、司寇、隱官子,皆為士五(伍)。疇官各從其父疇,有學師者學之。」(〈傅律〉)

簡三六七.182~三六八.183「疾置後者,徹侯後子為徹侯,其毋適(嫡)子,以孺子□□□子。關內侯後子為關內侯,卿侯(後)[子]為公乘,【五大夫】後子為公大夫,公乘後子為官大夫,公大夫後子為大夫,官大夫後子為不更,大夫後子為簪褭,不更後子為上造,簪褭後子為公士,其毋適(嫡)子,以下妻子、偏妻子。」(〈置後律〉)

〈注釋〉:「疇,世業。《史記·曆書》集解引如淳曰:『家業世世相傳為疇。律:年二十三傅之疇官,各從其父學』。」古代中國是一個家族世從其業的世界。封建之世固不必說,春秋禮壞樂崩之後,諸子百家尤其法家雖高倡時移勢異,不必從古之說,但他們幾無例外都企圖恢復古代世業,不遷居不改業的局面。[63] 《荀子·榮辱》說得好:「父子相傳,以持王公,是三代雖亡,治法猶存,是官人百吏之所以取祿秩也。」官人百吏指吃公家飯的各官府的小吏,靠著父子相傳的本事(治法)以取祿秩。而以上兩條漢初〈傅律〉正明顯體現了古代職業父子相傳的精神。傅是指到某一年齡後,傅之疇官,各從其父學。如淳〈注〉所引漢律,得到了證實。又由「疇官各從其父疇,有學師者學之」可知,除從父學,另一途即以吏為師。睡虎地秦律〈內史雜〉提到有專為掾史子弟所設的「學室」,學室中當有擔任教授的學師。叔孫通為秦博士,有弟子百餘人,叔孫通也可以說是一種學師吧。景帝時文翁於蜀郡置學官,除弟子,當也有所謂的學師。著名的酷吏嚴延年其父為丞相掾,延年「少學法律丞相府」;張湯父為長安丞,湯從小習見父治獄,「視文辭,如老獄吏」。[64] 這些例子都可以做此條的注腳。閻步克發現中國古代官僚體系裡,在以采邑、田祿為本的士大夫之下,還有一個為大家忽略的「稍食」月糧的府史胥吏、皂輿隸僚或稱之為官師小吏的階層。[65] 這一發現,慧眼獨具。我們可以補充的是:他們拿月糧和靠采邑祿田過日子的士大夫不同,但他們都同樣地父子相傳。

一家之中,父之妻妾不止一人,不同身份的兒子(嫡子、偏妻子、孽子…)也不止一人。他們要怎樣繼承父業和父爵呢?在秦漢繼承法中有「為後」及「不為後」兩種。依簡三五九至三六二的規定,則有「不為後而傅」和「當為父爵後而傅」兩種情形。不為後者不襲父爵,為後者襲父爵。不論襲不襲父爵,以傅而言(承父業,此處指仕宦為吏,亦即古代士之子恒為士之意,卻不必襲任父之原職),為後者「仕之如不為後者」,二者並無不同。為後即為爵之繼承人。《漢書·韋賢傳》有一個立以為後的故事:

初玄成兄弘為太常丞,職奉宗廟,典諸陵邑,煩劇多罪過。父賢以弘當為嗣,故敕令自免。弘懷謙(嫌),不去官。及賢病篤,弘竟坐宗廟事繫獄,罪未決。室(宗)家問賢當為後者,賢恚恨不肯言。於是賢門下生博士義倩等與宗家計議,共矯賢令,使家丞上書言大行,以大河都尉玄成為後。賢薨,玄成在官聞喪,又言當為嗣,玄成深知其非賢雅意,即陽為病狂…徵至長安,既葬,當襲爵,以病狂不應召。

韋賢因參與立宣帝,宣帝立後,獲爵關內侯。本始三年為丞相,封扶陽侯。其諸子誰為後襲爵,由韋賢決定。賢有四子,長子早卒,次子弘當為嗣,卻為官獲罪,三子舜,少子為玄成。賢不及定後而死,由宗族之人代為上書,以少子玄成為後。可見為後者不一定是長子。漢代有不少兄弟為後的例子。秦簡〈法律答問〉有「士五(伍)甲毋(無)子,其弟子以為後」(頁110)。立以為後者,即秦律所謂的「後子」,繼承父爵。〈法律答問〉說:「可(何)謂後子?官其男為爵後,及臣邦君長所置為後大(太)子,皆為後子」(頁110)。在漢初,襲爵並不襲原官職。襲爵者和其他不為後的諸子一樣,只能出任一些較低的吏職。這樣就會出現許多簡二九四.173所說「官卑而爵高」的情形。例如襲爵為關內侯者,出仕時卻和其他兄弟一樣,只能擔任和不更、簪褭相比的有秩或斗食吏(參簡二九二.173)。〈奏讞書〉的案例裡就有職卑爵高的官吏(如簡六○.218「郵人官大夫」、簡六四.218「獄史五大夫」、簡六九.219醴陽令「秩六百石,爵左庶長(按:左庶長比千石)」)。

「當士(仕)為上造以上者,以適(嫡)子;毋適(嫡)子,以扁(偏)妻子、孽子,皆先以長者。」釋文編者將「士」讀為「仕」,正確。「當仕為上造以上者」是指出任上造以上等級的職位;據簡二九二.173,「上造、公士比佐史」,這是最低一級的吏職了。「以適(嫡)子;毋適(嫡)子,以扁(偏)妻子、孽子,皆先以長者」,這是列出身份和年齡順序的原則。[66]

難以理解的是不同爵級者之子,傅的年齡不同,其間有矛盾。以下先據原文改列成下表:

不更以下子 20歲

大夫以上至五大夫子

小爵不更以下至上造 22歲

卿以上子

小爵大夫以上 24歲

皆傅之

第一、所謂「大夫以上至五大夫子及小爵不更以下至上造」,實際上即是五大夫以下至上造共八級有爵者之子是22歲傅。不知為何不簡單寫作「五大夫以下至上造子」?倘使小爵如〈注釋〉所說是指「有爵的青年」(頁182),就文法看,為何「小爵」二字是寫在不更之前而不寫在大夫之前?難倒「大夫以上至五大夫子」不是青年,不更以下至上造子才是青年? 第二,「卿以上子」如果理解無誤,應是指左庶長以上子,為何會與「小爵大夫以上」歸為一類?如果大夫以上子廿四歲傅,左庶長以上也在大夫以上的範圍內,為何不簡單定為「小爵大夫以上」?果如此,又會和本條中「大夫以上至五大夫子」年廿二傅相矛盾。第三,如果「不更以下子年廿歲」是正確的,所謂不更以下最少應包括簪褭和上造子,但下文又說「不更以下至上造年廿二歲」才傅。矛盾太過明顯。此處原簡(原簡字跡清晰,基本完整,釋文無誤)似有抄寫上的錯誤,否則難以通解。又「小爵」應如何理解,仍值得討論。[67]

簡三六七.182~三六八.183置後律之置後襲爵等級可改列如下:

徹侯子 徹侯

關內侯子 關內侯 (以上同等)

卿子 公乘 (下一等)

五大夫子 公大夫 (下二級)

公乘子 官大夫 (下二級)

公大夫子 大夫 (下二級)

官大夫子 不更 (下二級)

大夫子 簪褭 (下二級)

不更子 上造 (下二級)

簪褭子 公士 (下二級)

這樣可以清楚看到只有侯這一等,為後者承襲原爵。卿這一等包括大庶長到左庶長,其後承爵都必須降一等為公乘。從上大夫這一等,即五大夫以下包括下大夫和士這三等爵之為後者,都降二級襲爵。依簡三六四~三六五.182來看,最低一等爵公士之子和公卒、士伍及刑徒司寇等之子都無爵可襲,俱為士伍。這樣的爵位承襲辦法為前所未知。如果降級襲爵,也意味著降級繼承田宅,以及襲爵為「後」者與其他不為後之諸子女,甚至其他家人財產上的重新分配。這背後牽涉到的行政工作量實在大的驚人,更不要說其中可能引起的糾紛和訴訟。

6. 簡三六九.183「□□□□為縣官有為也,以其故死若傷二旬中死,皆為死事者,令子男襲其爵。毋爵者,其後為公士。毋子男以女,毋女以父,毋父以母,毋母以男同產,毋男同產以女同產,毋女同產以妻。諸死事當置後,毋父母、妻子、同產者,以大父,毋大父以大母與同居數者。」(〈置後律〉)

「死事者」似指為公事捐軀或為國家殉難者,[68] 〈注釋〉舉出高祖時魯侯奚涓死於戰爭,無子,由其母襲爵的例子。他們的家人子女可以受到特殊照顧。[69] 死事者如有爵,其子男即襲其爵,無須像一般關內侯以下降級降等;如無爵,其後可為最低一級的公士。其置後襲爵之優先順序十分清楚:子男→子女→父→母→男同產(兄弟)→女同產(姐妹)→妻→祖父→祖母與同居數者(數當指名數,即同居並同戶籍者)。約言之,子、女優於父母,父母優於兄弟姐妹,兄弟姐妹優於妻,妻優於祖父母及同居同戶籍者。這應該是針對死事者的特殊規定,和一般置後不同。

一般置後之次,女兒在妻之後。〈奏讞書〉簡一八○.227:「故律:死夫(?)以男為後。毋男以父母,毋父母以妻,毋妻以子女為後。」「死夫」圖版不明,無以驗證。「以男為後」的「男」應指子男。女兒在妻之後亦見於代戶的情況,簡三七九~三八○.184:「死毋子男代戶,令父若母,毋父母令寡,毋寡令女,毋女令孫,毋孫令耳孫,毋耳孫令大父母,毋大父母令同產子代戶。同產子代戶,必同居數,棄妻子不得與後妻子爭後。」(〈置後律〉)代戶是指代為戶長(戶人),其次第可改列如下:

子男→父母→寡妻→子女→孫→曾孫→祖父母→同居數之同產子。

綜而言之,置後繼承涉及幾個因素,因素間互有優先性:

一.性別,兩性皆可為後,但男優於女

二.年齡,年長優於年少

三.同產(嫡庶),同產優於不同產,嫡優於庶

四.同居,同居優於不同居

五.輩份,輩份高優於低

這幾個因素不一定是絕對的。以性別言,男優於女,但並不是不論年齡、輩份或是否同居,男性一定居於優先的順位;兩性皆可為後,但孫和耳孫是否包含孫女和曾孫女,並不清楚。以年齡言,長優於幼,但孫和耳孫反在祖父母之前。以輩份言,子女有時優於母,孫優於祖。簡三七八.184交代了若干因素間的相互優先性:「同產相為後,先以同居,毋同居乃以不同居,皆先以長者。其或異母,先以同母者。」其中一個關鍵是同產。所謂同產是指同父所生,張晏說:「同父則為同產,不必同母也」(《漢書·元后傳》注引)。長久以來,不少學者因《後漢書·明帝紀》李賢注:「同產,同母兄弟也」,認為同產是指同母所生,[70] 現在看來張晏說的才對,最少在漢初是對的。因為簡三七八.184明確提到同產相為後,「其或異母,雖長,先以同母者。」這條語意十分清楚,所謂同產可以同母,也可以異母(「其或異母」);其所以稱為同產,只可能是同父了。同母與異母,以同母為優先;同母又優於年齡因素,所謂「雖長,先以同母者」。

相對而言,長優先於幼卻是一個一般性的原則,簡三七八.184謂「同產相為後,先以同居,毋同居乃以不同居,皆先以長者。」這個「皆」字表明長幼原則的通用性。所謂「同產相為後」,在漢初或不分男女,兄弟姐妹皆可為後。但居延新簡EPT5:33謂「同產子皆得以為嗣,繼統。」這是西漢中晚期至東漢初之間的簡,其所說的同產子,是指繼統的嗣,只可能是子,不可能包含女。妻,可以是同產兄弟姐妹的嫡母或庶母,不論母、庶母或祖父母輩份都要比同產高,優先順序卻在同產之後。又同居優於不同居,也在簡三七八.184中看到。總之,同產和同居都是影響繼承、編戶成員法律權利和義務的重要原則。

六. 夫妻與家族關係

1. 簡三二.139「妻悍而夫毆笞之,非以兵刃也,雖傷之,毋罪。」

簡三三.139「妻毆夫,耐為隸妾。」(〈賊律〉)

如妻凶悍,丈夫毆打只要不動兵器,雖打傷也沒罪;妻毆打丈夫,沒有條件限制,都要被耐為隸妾。法律上的不平,顯而易見。又簡三二可和睡虎地秦律簡四四九(頁185)對讀:「妻悍,夫毆治(笞)之,決其耳,若折支(肢)指胅![]() (體),問夫可(何)論?當耐。」依秦法,丈夫傷妻耳、四肢或造成脫臼,要處以耐罪;漢初法則是「雖傷之,毋罪」。「耐」據沈家本、杜正勝考證是指完其髮,去其鬢鬚。[71] 徐世虹考證髡、完、耐之義,其結論也是剔去犯人的鬚鬢。[72] 張德芳和胡平生在註釋敦煌懸泉簡時,也作如是解。[73] 日本學者堀毅則注意到從剔去鬢鬚解釋秦以後耐刑的不妥。他利用文獻指出耐刑在後漢和晉的刑罰體系中是勞役刑的通稱。[74] 從〈二年律令〉此簡看來,女子耐為隸妾,此耐即不可能是剃去鬍鬚。又簡八二.145「上造、上造妻以上…其當刑及當為城旦、舂者,耐以為鬼薪、白粲」;簡八九.146:「女子當磔若要(腰)斬者,棄市…當耐者贖耐。」上造妻以上,「耐」為白粲,女子當「耐」者贖耐,這些「耐」也顯然不能解作剔去鬍鬚解。徐世虹曾指出不滿十歲的兒童無鬚鬢,無由髡剔。她所引〈奏讞書〉兩例有「耐為隸臣妾」,卻沒有解釋隸妾又如何剔去鬚鬢?[75] 耐者或應如《漢書·文帝紀》元年三月,蘇林注所說:「二歲刑以上為耐;耐,能任其罪也。」(頁114)《後漢書·光武帝紀》李賢注引《前書音義》:「一歲刑為罰作,二歲刑已上為耐。」(頁51)耐原本是某些徒刑或勞役刑的通稱,文帝以後成為二年以上的勞役刑,無待東漢或晉。

(體),問夫可(何)論?當耐。」依秦法,丈夫傷妻耳、四肢或造成脫臼,要處以耐罪;漢初法則是「雖傷之,毋罪」。「耐」據沈家本、杜正勝考證是指完其髮,去其鬢鬚。[71] 徐世虹考證髡、完、耐之義,其結論也是剔去犯人的鬚鬢。[72] 張德芳和胡平生在註釋敦煌懸泉簡時,也作如是解。[73] 日本學者堀毅則注意到從剔去鬢鬚解釋秦以後耐刑的不妥。他利用文獻指出耐刑在後漢和晉的刑罰體系中是勞役刑的通稱。[74] 從〈二年律令〉此簡看來,女子耐為隸妾,此耐即不可能是剃去鬍鬚。又簡八二.145「上造、上造妻以上…其當刑及當為城旦、舂者,耐以為鬼薪、白粲」;簡八九.146:「女子當磔若要(腰)斬者,棄市…當耐者贖耐。」上造妻以上,「耐」為白粲,女子當「耐」者贖耐,這些「耐」也顯然不能解作剔去鬍鬚解。徐世虹曾指出不滿十歲的兒童無鬚鬢,無由髡剔。她所引〈奏讞書〉兩例有「耐為隸臣妾」,卻沒有解釋隸妾又如何剔去鬚鬢?[75] 耐者或應如《漢書·文帝紀》元年三月,蘇林注所說:「二歲刑以上為耐;耐,能任其罪也。」(頁114)《後漢書·光武帝紀》李賢注引《前書音義》:「一歲刑為罰作,二歲刑已上為耐。」(頁51)耐原本是某些徒刑或勞役刑的通稱,文帝以後成為二年以上的勞役刑,無待東漢或晉。

2. 簡三五.139「子牧殺父母,毆詈泰父母、父母![]() (假)大母、主母、後母,及父母告子不孝,皆棄市…」(〈賊律〉)

(假)大母、主母、後母,及父母告子不孝,皆棄市…」(〈賊律〉)

按:懸泉簡II 0115.3:421:「賊律:毆親父母及同產,耐為司寇,作如司寇;其![]()

![]() (詬)詈之,罰金一斤。」(《敦煌懸泉漢簡釋粹》,頁8)懸泉簡此條見於賊律,可旁證張家山此條列入賊律應屬正確。又比較二者對於子毆打或詈罵父母的罰則,可以看出前後輕重的不同。毆打或詈罵父母原本皆棄市,後來變成耐為司寇的兩歲勞役刑,詈罵則只罰金一斤。「泰父母」即「大父母」,也就是祖父母。毆詈祖父母,在漢初與毆詈父母同罰,皆棄市。這似乎比秦代還嚴厲。《睡虎地秦墓竹簡》〈法律答問〉:「毆大父母,黥為城旦舂。今毆高大父母,可(何)論?比之大父母。」(頁111)據此,在秦代毆打祖父母和高祖父母都是黥為城旦舂,比棄市為輕。從此一例可見,漢承秦法,一般雖有用刑寬鬆的趨勢,也不全然,有些似乎變得更嚴厲。

(詬)詈之,罰金一斤。」(《敦煌懸泉漢簡釋粹》,頁8)懸泉簡此條見於賊律,可旁證張家山此條列入賊律應屬正確。又比較二者對於子毆打或詈罵父母的罰則,可以看出前後輕重的不同。毆打或詈罵父母原本皆棄市,後來變成耐為司寇的兩歲勞役刑,詈罵則只罰金一斤。「泰父母」即「大父母」,也就是祖父母。毆詈祖父母,在漢初與毆詈父母同罰,皆棄市。這似乎比秦代還嚴厲。《睡虎地秦墓竹簡》〈法律答問〉:「毆大父母,黥為城旦舂。今毆高大父母,可(何)論?比之大父母。」(頁111)據此,在秦代毆打祖父母和高祖父母都是黥為城旦舂,比棄市為輕。從此一例可見,漢承秦法,一般雖有用刑寬鬆的趨勢,也不全然,有些似乎變得更嚴厲。

〈注釋〉注三謂:「假大母,庶祖母或繼祖母。《漢書·衡山王傳》「元朔四年中,人有賊傷後假母者」注:『繼母也,一曰父之旁妻』」。按:《抱朴子外篇·嘉遯篇》:「後母假繼,非密於伯奇」(楊明照校箋本,頁39)。此條之後母似以作繼母解為宜。

〈注釋〉注四謂:「主母,本為奴婢對女主人之稱,此處疑指名義上有母子關係的女主人。」按《戰國策·燕策》、《史記·蘇秦列傳》和《列女傳·節義傳》都有妾進藥酒,「進之則殺主父,言之則逐主母,乃陽僵棄酒」的故事。是妾也可以主父、主母稱己夫及其妻。

又此條自父母、祖父母以下,只及父母之繼祖母、主母、繼母,完全不提父母之繼祖父、主父或繼父,十分值得注意。這是否意味對父母之繼祖父、主父或繼父不孝,所受刑罰不同,不致棄市?同樣的情形又見於簡四○.140「婦賊傷、毆詈夫之泰父母、父母、主母、後母,皆棄市」,棄市的懲罰也不及於主父和繼父。簡三四○.179「諸(?)後欲分父母、子、同產、主母、假母、及主母、假母欲分孽子、假子田以為戶者,皆許之。」此條涉及分產和立戶,也不及主父和繼父;主母、繼母卻和父母、子、同產並列。這樣一致地只提母方,不提父方,和後世以父系為主,以五服制為基準而成立的親屬及法律關係(《晉書·刑法志》:「峻禮教之防,準五服以制罪也。」)可以說差別極大。

富谷至曾指出五服制和刑罰關係之確立,可考者始見於晉泰始三年之泰始律,或可追溯到三國或東漢末。[76] 其說如可從,我們就不宜從五服制去解析漢代社會的家族了。〈二年律令〉所反映的家族關係即明顯無法和五服制對應起來。儒家所提倡的五服制進入刑律體系,並由士大夫階層進入社會各個階層是一個相當緩慢的過程。[77] 富谷至在論秦漢連坐和族刑時,認為連坐和族刑適用的範圍原以戶籍登記的家族為對象;換言之,戶籍登記是基準,後來才轉變成以服制為基準。[78]

置後律中有一條極值得重視,簡三八二~三八三.184:「死毋後而有奴婢者,免奴婢以為庶人,以□人律□之□主田宅及餘財。奴婢多,代戶者毋過一人,先用勞久、有□子若主所言吏者。」這一條有些殘損不明,意思卻還清楚:在無後人繼承的情況下,可免奴婢為庶人。他們依某種律可分得主人的田宅和餘下的財產,甚至代主人成戶。如果奴婢多,代戶者不得超過一人,以服務較久、有子(?)或主人曾向官方先交代過的為優先。換言之,從法律的角度而言,家不完全是同居共財的血緣團體;在一定的情況下,非血緣的成員(如奴婢)同樣可以化身齊民,分得家財並獨立成為國家的編戶。就此來說,富谷至指出以戶籍登記為基準,其說仍然值得重視。

3. 簡三九.139「父母毆笞子及女婢,子及奴婢以毆笞辜死,令贖死。」(〈賊律〉)

古代父母對子女及奴婢的權威於此可見。這和古代羅馬家父長掌子女之生死,有幾分近似。毆打子或奴婢以致冤死,父母雖為死罪,卻可以贖其死。

睡虎地秦律中有一條「擅殺子,黥為城旦舂」。這裡的「子」從此條後文看是指嬰兒。嬰兒肢體不全或有「怪物」,殺之無罪;僅僅因為孩子太多,而殺嬰,即犯殺子之罪,「黥為城旦舂」(《雲夢睡虎地秦簡》,頁181)。秦律和漢初律表現出來的精神,意味著父母對子女的生命,在某些情況下有剝奪的權利。但隨著「天地之性,人為貴」(《孝經》)觀念的強化,在理論和事實上,子和奴婢的生命權似乎都得到了較多的保障。《荀子·王制》:「水火有氣而無生,草木有生而無知,禽獸有知而無義,人有氣、有生、有知亦且有義,故最為天下貴。」《禮記·祭義》:「曾子聞諸夫子曰:天之所生,地之所養,無人為大,父母全而生之,子全而歸之,可謂孝矣。」(又見《大戴禮記·曾子大孝》)

人為天地最貴者的想法為漢儒所繼承。董仲舒說:「人受命於天,固超然異於群生」(《漢書·董仲舒傳》),又說:「天地之精所以生物者,莫貴於人」(《春秋繁露·人副天數》),唯人能「下長萬物,上參天地」(《春秋繁露·天地陰陽》)。漢儒基於對人和人命的重視,反對父母可以剝奪子女的生命。東漢章帝時白虎觀議經,討論到殺子:「父煞其子,當誅何?以為天地之性,人為貴。人皆天地所生也,託父母氣而生耳。王者以養長而教之,故父不得專也。」(《白虎通德論·誅伐》)東漢王吉為沛相,令若有生子不養,斬其父母。賈彪為新息縣長,縣中貧民多不養子,賈彪定制,不養子與殺人同罪。這比秦律和漢初律都要重。不過王吉和賈彪的規定似乎也隱約透露,即使到東漢,國家正式的刑律中並沒有殺子即斬其父母這一條。

董仲舒認為人受命於天,能參天地,因此「異乎群生」。可是秦漢時代奴婢地位低下,是否算作「人」還是個問題。秦漢時人口登記,奴婢並不列入編戶名籍,而與田宅、牛馬、車船等同列在財產的簿籍中。[79] 換言之,奴婢是活的財產或者僅是如同牛馬的「群生」之一。從某些方面看,秦漢奴婢和古希臘、羅馬的奴隸一樣被充作禮物轉讓或在市場上被買賣,生命也常操之於主人之手。秦時先到官府報備,殺子殺奴都是允許的。秦末群雄起事,田儋為了藉機殺縣令,假裝綑綁一奴,「欲謁殺奴。」《集解》服虔曰:「古殺奴婢皆當告官。」告官而殺叫謁殺。睡虎地秦律中有父因親生子不孝,告到官府要求「謁殺」的例子。另有一例因婢女太凶悍,主人告官要求施以「黥劓」,這叫「謁黥劓」。較不清楚的是告官後,不知是由主人、父母或由官府來執行這些懲罰。

這一層法律對奴婢生命的保護實際上恐怕相當脆弱。西漢時,主人對奴婢多加「專殺」。武帝時,董仲舒曾建議「去奴婢,除專殺之威。」服虔注:「不得專殺奴婢也。」(《漢書·食貨志》)所謂「專殺」當是未向官府報備而逕自殺害。專殺之風顯然並沒有因董仲舒建議而稍止。因為後來王莽在禁止奴婢買賣的詔令裡,提到當時主人對奴婢仍然是「專斷其命。」王莽對略賣妻子為奴,置奴婢於市場,與牛馬同欄,專斷奴婢生命於股掌,大不以為然。他強烈抨擊秦漢以來賣奴、殺奴乃是「逆天心,悖人倫,繆於天地之性人為貴之義。」(《漢書·王莽傳》)在此信念下,他不惜迫使自己的次子王獲自殺。因為他殺奴。始建國元年新朝伊始,他立刻下令改奴婢為私屬,禁止買賣;犯令者,死。面對擁有成千上萬奴婢的官僚地主,王莽的勇氣令人敬佩。後來他雖然失敗,在中國人權史上,其所作所為仍然是不可磨滅的一頁。王莽改奴婢為私屬,「私屬」一名有其來歷。〈二年律令〉簡一六三.155「奴婢為善而主欲免者,許之,奴命曰私屬,婢為庶人,皆復使及算,事之如奴婢。主死若有罪,以私屬為庶人,刑者以為隱官…」。

繼王莽而起的光武帝也是一介儒生。他不同意王莽的許多作法,但對《孝經》人貴之義,拳拳服膺。建武十一年,光武下詔:「天地之性,人為貴。其殺奴婢,不得減罪。」兩漢書錄詔書,常作摘節。所謂「其殺奴婢,不得減罪」,如何減罪,不得其詳。張家山簡「令贖死」 提供了重要的線索。光武其後又下詔「敢炙灼奴婢,論如律,免所炙灼者為庶人。」可見漢律中原本還有「炙灼奴婢」的罰則,此不見於張家山漢簡。同樣不見於張家山簡的還有光武所除去的「奴婢射傷人棄市律」(以上皆見《後漢書·光武帝紀》)。但1987年湖南張家界古人堤建築遺址中出土的東漢律目錄中有「奴婢賊殺」和「奴婢射人」兩目,正好可和文獻映證。[80]

4. 簡一九二.159「諸與人妻和奸,及其所與皆完為城旦舂。其吏也,以強奸論之。」(〈雜律〉)

《敦煌懸泉漢簡釋粹》簡II 0112.2:8「•諸與人妻和奸,及所與□為通者,皆完為城旦舂;其吏也,以彊(強)奸論之。其夫居官….」與此條極近,或即源自漢初雜律此條。懸泉簡末尾有「其夫居官…」云云,可證張家山簡此條為摘抄(原簡完整未殘斷),原應接著有更多規定。又從「其夫居官」可知漢代為官居於官寺,並不一定與家眷同住;有些休沐時才得歸家團聚。或許因為分居兩地,姦案有了較多發生的機會。〈奏讞書〉即有一個「夫為吏居官,妻居家,日與它男子奸」(簡一九三.227)的案例。長詩〈孔雀東南飛〉描述廬江府小吏夫妻的悲劇也可以說是這種背景下的產物。

5. 簡三八四.184「女子為父母後而出嫁者,令夫以妻田宅盈其田宅。宅不比,弗得。其棄妻,及夫死,妻得取以為戶。棄妻,畀之其財。」(〈置後律〉)

這一條應是對女子財產權的重要保障。大意是說女子為父母後而繼承有田宅者,出嫁後其田宅加入夫的田宅數中。「宅不比,弗得」之「弗得」即「不得」,照李均明的解釋,應是指宅舍若不相比鄰,即不得與夫之宅數相合併。果如此,只有鄰宅間行嫁娶,才可能合乎上項規定,這未免難以想像。試想在一個安土重遷,以鄉里為主要生活範圍的農業社會裡,婚嫁雖多在鄉里之內,但如何能不出鄰宅鄰伍之外?又簡三二○.177「欲益買宅,不比其宅者,勿許」。如果解釋成想要多買宅舍,如與其居宅不相鄰,即不許,這項規定的合理性亦不知何在。或許當政者就是要以不合理的規定來限制百姓買賣房產。「宅不比」應如何理解,似還有玩味的空間。

如果妻為夫所棄或夫死,妻得取回其原有田宅而自立為戶。夫要棄妻或休妻,要將妻的田宅還給她。她從娘家帶來的田宅財產可以說是她的嫁粧。出嫁後,嫁粧雖併入丈夫的財產,但法律上仍承認這份嫁粧與出嫁者的特殊關係。當女子的婚姻狀況發生改變,不論被休或因夫死而寡,她的嫁粧都跟著她,不會被他人剝奪。這可以說是對女子財產權的重大保障。《唐律疏義》卷十二〈戶婚〉引〈戶令〉云:「應分田宅及財物者,兄弟均分,妻家所得之財,不在分限。兄弟亡者,子承父分。」此令規定妻家所得不在分限,也是對妻財產的保障。現在看來,此令淵源有自。

所謂棄妻,已見秦律〈法律答問〉:「棄妻不書,貲二甲;其棄妻亦當論不當?貲二甲。」〈注釋〉:「休妻而不登記,罰二甲。」(頁133)

2002.4.21/2003.2.28

後記:本文原刊《燕京學報》新15期(2003)。近幾年相關研究發表極多,本文僅刪削不妥,稍事增補。時賢所論該補入者尚多,俟諸來日。 2006.1.13

[49] 關於爵等劃分不同的意見可參李均明,〈張家山漢簡所反映的二十等爵制〉《中國史研究》2(2002),頁37-47。

[50] 閻步克,《品位與職位--秦漢魏晉南北朝官階制度研究》,頁77。

[51] 同上,頁106。

[52] 同上,頁106注2。

[53] 朱紹侯,《軍功爵制研究》(上海人民出版社,1990),頁73-83;閻步克,《品位與職位--秦漢

魏晉南北朝官階制度研究》,頁95-113。

[54] 朱紹侯,《軍功爵制研究》,頁67。

[55] 青海省文物考古研究所,《上孫家寨漢晉墓》(北京:文物出版社,1993),頁192-193。

[56] 師古曰:「七大夫,公大夫也,爵第七,故謂之七大夫。」

[57] 李均明之說,見氏著,〈張家山漢簡所見規範繼承關係的法律〉《文物》2(2002),頁30。相關討論又見本文第6節第5條。

[58] 楊寬,《中國歷代尺度考》(上海:商務印書館,1938),頁51;陳夢家,〈畝制與里制〉,《考古》1(1966),頁40。

[59]《河南省文物考古研究所文物考古年報2003》,頁15-16。

[60] 逯欽立,《先秦漢魏南北朝詩》上,頁265。

[61] 黃留珠,〈讀雲夢秦簡札記四則〉《秦漢歷史文化論稿》(西安:三秦出版社,2002),頁60,原刊《歷史研究》5(1997)。

[62] 高大倫,〈尹灣漢墓木牘《集簿》中戶口統計資料研究〉《歷史研究》5(1998),頁110-123;邢義田,〈十年樹木,百年樹人-從尹灣出土簡牘看漢代的「種樹」與「養老」〉《石璋如院士百歲祝壽論文集-考古、歷史、文化》(台北:南天書局,2002),頁531-551;李成珪,〈簡牘資料と思想史研究の擴大-尹灣漢墓簡牘の分析を中心として〉《楚地出土資料と中國古代文化》(東京:汲古書院,2002),頁403-409。

[63] 邢義田,〈從戰國至西漢的族居、族葬、世業論中國古代宗族社會的延續〉《新史學》6:2(1995),頁1-41。

[64] 以上例子俱見邢義田,〈秦漢的律令學〉《秦漢史論稿》(台北:東大圖書公司,1987),頁

266-289。

[65] 閻步克,《品位與職位--秦漢魏晉南北朝官階制度研究》,頁123-159。

[66] 相關研究可參李均明,前引文,頁26-32。

[67] 《顏氏家訓》卷六〈書證〉:「〈漢明帝紀〉:『為四姓小侯立學。』…謂之小侯者,或以年小獲

封,故須立學耳。」(王利器集解本,頁420)王利器案:「《漢書·外戚傳下》:「哀帝即位,遣中郎謁者張由,將醫治中山小王。」小王、小侯義同,蓋俱謂其以年小獲封也。」(頁421)

[68] 同上,頁28。

[69] 漢初從龍功臣及家人如何受到特殊照顧現有李開元的詳細研究,參所著《漢帝國的建立與劉邦集團-軍功受益階層研究》(北京:三聯書店,2000)。

[70] 如〈漢代屯戍遺簡法律志〉《中國珍稀法律典籍集成》甲編第二冊(北京:科學出版社,1994),頁115。

[71] 沈家本,《歷代刑法考》(北京:中華書局,1985),頁301-303;杜正勝,〈從肉刑到徒刑〉,《大陸雜誌》15:5.6(1985),頁16-18。

[72] 徐世虹,〈漢簡所見勞役刑名資料考釋〉《中國古代法律文獻研究》第一輯(巴蜀書社,1999),頁91-92。

[73] 張德芳、胡平生,《敦煌懸泉漢簡釋粹》(上海:上海古籍出版社,2001),頁9注2。

[74] 堀毅,〈秦漢刑名考〉《秦漢法制史論攷》法律出版社,1988,頁163-165。

[75] 徐世虹,前引文,頁91-92。漢代人一般認為「人十四五,乃當生鬢鬚」,見王利器,《風俗通義校注》,頁562。

[76] 富谷至,前引書,頁268。

[77] 其詳可參邢義田,〈秦或漢初和姦案中所見的親屬倫理關係-江陵張家山247號墓《奏讞書》簡180-196考論〉,已收入中央研究院歷史語言研究所編,《經義、法律與倫理論文集》,編印中。

[78] 同上,頁262-271。

[79] 這個問題曾引起辯論。參傅舉有,〈從奴婢不入戶籍談到漢代的人口數〉,原刊《中國史研究》4(1983),〈論漢代”民貲”的登記及有關問題〉,原刊《中國史研究》3(1988),收入傅舉有,《中國歷史暨文物考古研究》(長沙,岳麓書社,1999),頁148-161。楊作龍,〈漢代奴婢戶籍問題商榷〉,《中國史研究》3(1985)。

[80] 湖南省文物考古研究所、中國文物研究所,〈湖南張家界古人堤遺址與出土簡牘概述〉、〈湖南張家界古人堤簡牘釋文與簡注〉《中國歷史文物》2(2003),頁66-71,72-84。