秦汉“名田宅制”说(连载一)

作者:杨振红 發布時間:2006-01-24 00:00:00内容提要:本文以张家山汉简《二年律令》为中心考察战国秦汉时期的土地制度形态——以爵位名田宅制。这套制度在商鞅变法时确立,并作为基本的土地制度为其后的秦帝国和西汉王朝所继承。它的基本内容是:以爵位划分占有田宅的标准,以户为单位名有田宅,田宅可以有条件地继承、转让和买卖。国家通过爵位减级继承制控制田宅长期积聚在少部分人手中,并使手中不断有收回的土地,它和罚没田宅以及户绝田宅一起构成国家授田宅的来源。文帝以后由于国家不再为土地占有立限,使这套制度名存实亡,“名田制”仅仅作为土地登记的手段而存在。名田宅制的厘清,不仅使长期困扰学界的诸多问题得以解决,而且也向已往的历史认识提出挑战。

关键词:名田宅 二十等爵 授田

我们目前关于战国秦汉土地制度形态的认识和构架,很大程度上是建立在假设、演绎和推理之上的,历史提供给我们的材料如此之少,我们甚至难以把握它的核心骨干,更遑论一个完整的框架和发展脉络。史学界对战国秦汉土地制度形态认识的长期分歧正源于此。这种情况下新的材料特别是第一手材料的出现,对于此项研究以及研究者来说意义重大是不言而喻的。1983年出土的张家山汉简正是具有此种价值的新材料。在2001年刊布的张家山汉简《二年律令》[1]中有大量关于土地制度的法令,据发掘者和释读者推测,此“二年”系吕后二年(公元前186)。这样大规模的完整的西汉初期土地制度法令的出土,不仅填补了历史记载的空白,使我们对这一时期的土地制度形态有了更深入具体的了解;而且也给我们的认识带来了巨大冲击,我们由此发现由于教条地、生搬硬套地运用马克思主义理论,长期以来史学界关于土地所有制的理论存在着某些误区,我们需要在充分研究中国历史实际的基础上进行反思和重构。这些宝贵的资料也将成为一个新的研究增长点,借助于它所提供的材料和视角,我们可以重新审视更长历史时段的土地制度形态和发展轨迹,而我们对土地制度认识的推进也必将推动我们对整个中国古代社会形态和社会性质的认识。

一

在张家山汉简《二年律令·户律》中有这样两条律文:关内侯九十五顷,大 庶 长 九 十 顷,驷 车庶长八十八顷,大上造八十六顷,少上造八十四顷,右更八十二顷,中更八十(简310)顷,左更七十八顷,右庶长七十六顷,左庶长七十四顷,五大夫廿五顷,公乘廿顷,公大夫九顷,官大夫七顷,大夫五顷,不(简311)更四顷,簪袅三顷,上造二顷,公士一顷半顷,公卒、士五(伍)、庶人各一顷,司寇、隐官各五十亩。不幸死者,令其后(简312)先择田,乃行其余。它子男欲为户,以为其□田予之。其已前为户而毋田宅,田宅不盈,得以盈。宅不比,不得。(简313)

宅之大方卅步。彻侯受百五宅,关内侯九十五宅,大庶长九十宅,驷车庶长八十八宅,大上造八十六宅,少上造八十四宅,右(简314)更八十二宅,中更八十宅,左更七十八宅,右庶长七十六宅,左庶长七十四宅,五大夫廿五宅,公乘廿宅,公大夫九宅,官大夫七宅,大夫(简315)五宅,不更四宅,簪袅三宅,上造二宅,公士一宅半宅,公卒、士五(伍)、庶人一宅,司寇、隐官半宅。欲为户者,许之。(简316)

这两条律文显系田宅制度的法律规定无疑。下面对《二年律令》所反映的这套田宅制度的基本内容展开分析。

(一)二十等爵制是这套田宅制度的基础。

这套田宅制度以二十等爵为基础,按照爵位的有无、高低把社会人划分为不同等级,每个等级可占有的田宅数量不等。按照田宅占有数量的级差比可划分为六个档次。无爵的公卒、士伍、庶人属第一个档次,他们可拥有1顷田、1宅。1顷田为100亩。1宅是什么概念呢?简文说“宅之大方卅步”,1步6尺,1汉尺相当于0.23米,1步=1.38米,30步相当于41.4米,方三十步宅的面积约等于1713.96平方米,非常有意思的是,它实际上等于汉代9小亩(相当今2.592市亩)的面积。以现代人的住房标准来看,当时社会普通人的住宅面积都大得有些不可思议,合理的解释是它应该是包括园圃、庭院的。据研究,汉代的普通住宅形式是一堂二内,面积大约在30—40平方米,亦可证明简文中的1宅是包括庭院的。[2] 这个群体和屡履见诸文献的“五口之家、百亩之田”的战国秦汉时期的小农模式相契合,[3]他们是当时社会的基础群体,因此亦构成这套制度的基础。

在公卒、士伍、庶人之上是按照二十等爵爵序排列的有爵者。从公士到公大夫构成这套田宅制度的第二个档次,田宅的数量按1.5、2、3、4、5、7、9依次递增。第八级公乘、第九级五大夫跃至第三个档次,占有田宅的数量分别为20、25顷田、宅,与第二个档次的最高级公大夫相较数量翻了一番以上。第十级左庶长至第十八级大庶长为第四个档次,可拥有田宅的数量分别为74、76、78、80、82、84、86、88、90,与第三个档次级差拉得更大,第十级左庶长较之第九级五大夫翻了近二番。十九级关内侯和二十级彻侯构成这一宝塔式制度的塔尖,关内侯可拥有的田宅数为95,彻侯的土地数量简文无载,这是因为汉代对彻侯实行的是食邑制度。彻侯所能拥有的宅是105宅,即179965.8平方米,相当于0.18平方公里,俨然是一个小城邑。

处于这套制度最底层的是司寇、隐官,他们是受轻刑的没有完全自由的罪犯,属于半贱民,只能拥有半田(50亩)、半宅,因此他们在这套制度中属于档外级。

《户律》简318载:

□□廷岁不得以庶人律未受田宅者,乡部以其为户先后次次编之,久为右。久等,以爵先后。有籍县官田宅,上其廷,令辄以次行之。

表明地方政府是根据立户的时间顺序授予田宅,因此“为户”即立户应是授田宅的先决条件。《户律》简323—324载:

诸不为户,有田宅附令人名[4],及为人名田宅者,皆令以卒戍边二岁,没入田宅县官。为人名田宅,能先告,除其(简323)罪,有(又)畀之所名田宅,它如律令。(简324)

此简是关于对三种非法名田宅行为的处罚规定,第一种即“不为户”,第二种是有田宅却让他人为自己名田宅,第三种和第二种有关,即以自己的名义为他人名田宅。第二、三种可能是在这种情况下发生的,即本人“名”的田宅已经达到了法律规定的最高限度,还想获得更多数量的田宅,便与还没有名田宅的户主约定,让他们以自己的名义名田宅,但田宅实际上属于前者。国家对采取这种行为的双方均要处以重罚,但是假如后者告发前者,国家则会免除他的处罚,并且把“名”的田宅归其所有。[5]

这条材料把这种占有田宅的行为称为“名田宅”。这种称呼亦见诸秦及西汉文献。《史记·商君列传》载,商鞅变法的一项内容即“明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次”。[6]《史记·平准书》载武帝下令“贾人有市籍及其家属皆无得籍名田以便农。敢犯令,没入田僮。”《索隐》:“谓贾人有市籍,不许以名占田也”。《汉书·食货志上》载董仲舒上书:“古井田法虽难卒行,宜少近古,限民名田,以澹不足,塞并兼之路。” 颜师古注:“名田,占田,各为立限,不许富者过制,则贫弱之家可足也。”汉哀帝时还制定了限民名田宅的法令:“诸侯王、列侯皆得名田国中。列侯在长安,公主名田县道,及关内侯、吏民名田皆毋过三十顷。”[7]由此可知“名田”即是“以名占田”。《史记索隐》:“按:郭璞云‘占,自隐度也’。谓各自隐度其财物多少,为文簿送之官也。”[8]《汉书·宣帝纪》地节三年诏“流民自占,万余口”。颜师古注曰:“谓自隐度其户口而著名籍也。”由此,所谓“名田宅”就是把占有的田宅呈报官府,登记在自己户籍名下。在出土的汉代买地券中,把所买的坟地称为“所名有”[9],盖也因缘于“名田宅”制度,故当时人把因“名”而有称为“名有”。

从前引《户律》简312—313“不幸死者,令其后先择田,乃行其余。它子男欲为户,以为其□田予之。其已前为户而毋田宅,田宅不盈,得以盈。宅不比,不得”来看,男子只要没有从父母那儿分开单立户籍,就不能以自己的名义名有田宅,而是和父母共有一套田宅。根据《傅律》:

不为后而傅者,关内侯子二人为不更,它子为簪袅;卿子二人为不更,它子为上造;五大夫子二人为簪袅,(简359)它子为上造;公乘、公大夫子二人为上造,它子为公士;官大夫及大夫子为公士;不更至上造子为公卒。(简360)当士(仕)为上造以上者,以適(嫡)子;毋適(嫡)子,以扁(偏)妻子、孽子,皆先以长者。若次其父所,所以以未傅,须其傅,各以其傅(简361)时父定爵士(仕)之。父前死者,以死时爵。当为父爵后而傅者,士(仕)之如不为后者。(简362)

可知男子达到法定傅籍年龄时,可根据父亲的爵位得到相应的爵位或身份。按照简310—316以爵位名田宅的法令,似乎只要具有了爵位和身份,就应该享有名田宅的权利。那么,傅籍的男丁未分户时虽然不能以自己的名义名田宅,但是否可以以其家庭的名义名有与其身份相应的田宅呢?从《周礼·地官·遂人》[10]及《汉书·食货志上》[11]记载的西周授田法来看,户主外的余夫和户主一样享有受田的权利,那么张家山汉简所反映的名田宅制是否也是如此呢?臆以为不是。秦自商鞅变法以来就实行鼓励核心家庭政策,商鞅变法时甚至实行了“民有二男以上不分异者倍其赋”[12]的措施,假如男子傅籍后未分户也和分户的人一样享有受田宅的权利,显然分户对百姓就没有诱惑力。前文已提到,战国秦汉以来一般小农的家庭经济模式是“五口之家,百亩之田”,李悝为魏文侯作尽地力之教时,谈到魏国的小农时说:“今一夫挟五口,治田百亩”。西汉文帝时,晁错上书也称“今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩”。[13]五口之家不能排除家有余夫的可能,但是家庭所拥有的土地数却只有百亩,显然余夫并没有自己名下的土地。比李悝稍晚、与商鞅几乎同时代的孟子,谈到当时的小农家庭也是百亩之田。《孟子·梁惠王上》:“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。……百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。”在此篇还有一处:“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。……百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣。”《孟子·尽心上》:“五亩之宅,树墙下以桑,匹妇蚕之,则老者足以衣帛矣。……百亩之田,匹夫耕之,八口之家足以无饥矣。”孟子谈到的小农家庭规模“八口之家”比李悝的“五口之家”略大,八口之家,其家必有余夫,但是其田亩数却也只有一百亩,显然并没有给余夫授田。《汉书·武帝纪》载武帝建元三年春“赐徙茂陵者户钱二十万,田二顷”,就是以户为单位赐田。由此可以证明至少战国中期以后,名有土地是以家庭“户”为单位,而不是以“口”为单位。

以上论证表明有爵者未必有田宅,有田宅的充分条件是具有户主身份的人。法律并不限定户主必须是男子,在一些情况下女子也可作户主立户。《置后律》:

死毋子男代户,令父若母,毋父母令寡,毋寡令女,毋女令孙,毋孙令耳孙,毋耳孙令大父母,毋大父母令同产(简379)子代户。同产子代户,必同居数。弃妻子不得与后妻子争后。(简380)

确定了户主的代立顺序依次是:子男——父母——妻子——女儿——孙子——耳孙——祖父母——同居的同产子(侄子)。因此常有女子继为户主的情形。《置后律》:

……其弃妻,及夫死,妻得复取以为户。……(简384)

寡为户后,予田宅,比子为后者爵。其不当为户后,而欲为户以受杀田宅,许以庶人予田宅。毋子,其夫;夫(简386)毋子,其夫而代为户。夫同产及子有与同居数者,令毋贸卖田宅及入赘。其出为人妻若死,令以次代户。(简387)

均是丈夫死后其妻子立户的法律原则。

由于是以户为单位名有田宅,因此,国家十分重视百姓的户籍、分户登记。简345规定:

为人妻者不得为户。民欲别为户者,皆以八月户时,非户时勿许。

有丈夫的女子不能单独立户,这应是避免一家以多个户籍的名义多占田宅。通常情况下分户必须等到八月登记户籍时进行。遗产分割时可以按特例处理,《户律》简334至简336载:

民欲先令[14]相分田宅、奴婢、财物,乡部啬夫身听其令,皆参辨券书之,辄上(简334)如户籍。有争者,以券书从事;毋券书,勿听。所分田宅,不为户,得有之,至八月书户,[15]留难先令,弗为券书,(简335)罚金一两。(简336)

可先按遗嘱进行分割,等到八月户籍登记时再进行补登。

《户律》简322规定:

代户、贸卖田宅,乡部、田啬夫、吏留弗为定籍,盈一日,罚金各二两。

发生代户和买卖田宅的情况,主管官吏必须在当天进行户籍登记,过一日罚金二两。

从《户律》简331至334:

民宅园户籍、年细籍、田比地籍、田命籍、田租籍,谨副上县廷,皆以箧若匣匮盛,缄闭,以令若丞、(简331)官啬夫印封,独别为府,封府户;节(即)有当治为者,令史、吏主者完封奏(凑)令若丞印,啬夫发,即襍治为;(简332)臧(藏)□已,辄复缄闭封臧(藏),不从律者罚金各四两。其或为言作(诈)伪,有增减也,而弗能得,赎耐。官恒先计雠,(简333)□籍□不相(?)复者,毄(繋)劾论之。(简334)

可知当时政府制定的簿籍有宅园户籍、年细籍、田比地籍、田命籍、田租籍。根据已往的研究,我们已经清楚年细籍指记录户内人口生年的簿籍,田比地籍指记录田地四至的籍册。[16]有意思的是这里出现了“宅园户籍”,表明当时还有专门用以记录民户房宅情况的簿籍。现在不清楚的是田命籍和田租籍。在《睡虎地秦墓竹简·法律答问》中有一段问答:

部佐匿者(诸)民田,[17]者(诸)民田弗智(知),当论不当?部佐为匿田,且可(何)为?已租者(诸)民,弗言,为匿田;未租,不论○○为匿田。(第218页)

释文:“租,《说文》:‘田赋也’。《管子·国蓄》注:‘在农曰租税。’此处意为征收田赋。”这一解释是对的。从《行书律》简268:

复蜀、巴、汉(?)中、下辨、故道及鸡侖刂中五邮,邮人勿令

及《户律》简317:

卿以上所自田户田,不租,不出顷刍稿。[18]

来看,并不是所有授予的田宅都要出田租和刍稿,因此,为了了解每年可收田租的土地数量,国家就须制定相应的簿籍,这可能就是田租籍。

由此也可以推测田命籍可能是记录那些具有豁免特权不需交纳田租的土地册。《周礼·春官·序官》“典命”郑玄注:“命,谓王迁秩群臣之书。”《论语·先进》:“赐不受命而货殖焉。”皇侃引王弼曰:“命,爵命也。”《仪礼·丧服》:“命妇者,其妇人之为大夫妻者也。”郑玄注:“命者,加爵服之名,自士至上公凡九等。君命其夫,则后、夫人亦命其妻矣。”《礼记·王制》有“夫圭田无征”之语,孔颖达正义云:“圭,洁也。士以洁白而升,则与以圭田,使供祭祀;若以不洁白而黜,则收其田里,故士无田则不祭。有田以表其洁,无田以罚其不洁也。”圭田即官田,作为官吏的俸禄授给为官之士,因此不出租税。《孟子·滕文公上》述井地时也说:“卿以下必有圭田,圭田五十亩,余夫二十五亩”。商鞅以来的秦及西汉王朝对官吏可能也给予这一授田和租税方面的特权。《三国志·吴志·吕蒙传》载吕蒙未死时被封孱陵侯,他死后,孙权令“蒙子霸袭爵,与守冢三百家,复田五十顷。”这里的“复田五十顷”可能即在“田命籍”上登记入册。

(三)田宅在家族内可有条件地进行分割和继承。

从上载312—313简文“不幸死者,令其后先择田,乃行其余。它子男欲为户,以为其□田予之。其已前为户而毋田宅,田宅不盈,得以盈。宅不比,不得”可知,死者的继承人“后”有优先继承和选择死者田宅的权利,即所谓“令其后先择田”。“后”择田后如有剩余,其他儿子愿分户独立,也可根据自己的爵位名有相应的数额。[19]如果他们在死者生前已经分户独立而拥有的田宅数不足,亦可用这些剩余的田宅补足,但是如果自己的宅和父亲的宅不相邻则不能名有其宅。[20]

这里存在一个问题,“后先择田”是否有数量的限制,“后”是否有权继承死者的全部田宅?首先我们必须考虑到,“后”择田必须符合“以爵位名田宅”的原则,即他所能择的田宅数必须与自己的爵位相当。而根据《二年律令·置后律》,“后”继承爵位可分为两种情况,一种是被继承人自然死亡后的继承,这种情况下实行的是爵位降级继承。[21]《置后律》简367—368规定:

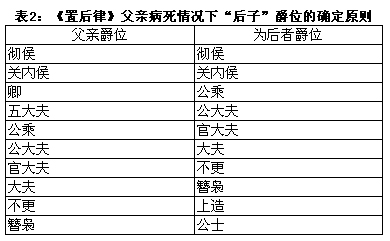

疾死置后者,彻侯后子为彻侯,其毋适(嫡)子,以孺子子 良 人 子。关内侯后子为关内侯,卿侯<后>子为公乘,[五大夫]后子为公大夫,公乘后子为官(简367)大夫,公大夫后子为大夫,官大夫后子为不更,大夫后子为簪袅,不更后子为上造,簪袅后子为公士,其毋适(嫡)子,以下妻子、偏妻子。(简368)

除彻侯、关内侯外,其余爵位的“后子”继承爵位时要降若干等级,从簪袅到五大夫的后子较之被继承人要降2级,卿(即从左庶长到大庶长)的后子继承时一律为公乘,即从左庶长到大庶长从减2级逐级递增到减10级。这样“后”所能名有的田宅理论上势必少于被继承人的田宅,特别是公乘以上高爵者的后子,因此“后”择田后理论上会出现剩余。这些剩余的田宅则由余子依序继承。

另一种情况是被继承人因公殉职后的继承。《置后律》:“□□□□为县官有为也,以其故死若伤二旬中死,皆为死事者,令子男袭其爵。毋爵者,其后为公士。毋子男以女,毋女(简369)以父……(简370)”。这种情况下“后”可以完全继承被继承人的爵位,因此也可以完全继承他的田宅。另据《置后律》简373:“□及(?)爵,与死事者之爵等,各加其故爵一级,盈大夫者食之”,后的爵位与死事者生前的爵位相当,可加爵一级,至大夫可食邑,这样法律给予“后”名田宅的数量反而超过了被继承人,因此也有权全部继承他的田宅。

自然死亡者的“后”和“它子男”依律继承与其爵位相当的田宅后,理论上有可能出现田宅还有剩余或继承不足两种情况。以大庶长为例,大庶长可名有的田数为90顷,大庶长之后子为公乘,其所能名有的田数为20顷,依律继承后还余70顷。大庶长之子傅籍时可有2人为不更,余子为上造,为不更的2人中应包括后子,这样不更只剩1人可继承4顷田,这样还余66顷,上造可名田2顷,如要全部继承完大庶长的田宅,他必须还有33个余子,加上后子1人、不更1人,大庶长共计需要有35个儿子才可能使他的田全部为其子继承。依据同样的方法,可计算出驷车庶长需有34个儿子,大上造33,少上造32,右更31,中更30,左更29,右庶长28,左庶长27,五大夫8.5,公乘9.3,公大夫4.3,官大夫3.5,大夫2.5,不更3,簪袅2.5,上造2,公士1.5,公卒、士伍、庶人1,才可能使他们的田被完全继承。由此可以看到,爵位愈高的人其子可继承的田宅数不仅可以得到完全的满足,而且还有可能出现剩余,尤其是左庶长以上的高爵,即使在多妻妾的情况下也不能保证每个具有卿爵的人都有如此多的子嗣。与高爵者情况恰好相反,爵位低或者无爵者之子则可能无法通过继承达到其应有的田宅数,譬如公士、士伍、庶人的田宅只够1个儿子继承,如果儿子超过1人,就将一无所继,他们不得不完全依赖国家的授给。继承不足可以依赖国家授予,但高爵者继承后剩余的田宅数该如何处理?出土的《二年律令》并未见相关的规定。这其实关系到多余的田宅是否要由国家收回的问题。

现实中高爵者的子嗣可以通过多种渠道获得爵位,继承只是其中最基本的一种方法。譬如秦有葆子制,汉有任子制。《汉书·哀帝纪》注应劭引《汉仪注》:“吏二千石以上视事满三年,得任同产若子一人为郎”。爰盎在文帝即位之初,即以兄任为郎中。[22]汲黯在景帝时父任为太子洗马。[23]而刘向在宣帝时年仅十二就以父任為辇郎。[24]惠帝即位时曾对郎官等侍从之官进行爵赏:“中郎、郎中满六岁,爵三级。四岁二级。外郎满六岁二级。中郎不满一岁一级。……宦官、尚食比郎中。谒者、执楯、执戟、武士、驺,比外郎。太子御、骖乘,赐爵五大夫。舍人满五岁二级。”[25]此外,战国秦汉时人还可通过军功、纳粟、徙民、国家恩赏性赐爵等获得爵位,而官吏较之普通百姓得到赐爵的机会更多。[26]因此,就一般情况而言,高爵者想让自己的子嗣获得足够高的爵位来继承自己全部的田宅是很容易做到的。但是,作为一种法律制度,即使存在一点可能性,它也须做出相应的规定,使它不致出现自相矛盾或者漏洞。因此,即便我们在《二年律令》没有见到相关的规定,即使在现实中这种情况也许并不多见,但是仍然应该设想当时对于继承后出现的剩余田宅应该是由国家收回的。而且也只有这样,才与战国秦汉时期的时代精神相吻合。战国时期各国变法的一个重要目标就是打破世卿世禄制,吴起在楚国实行变法,主张“使封君之子孙三世而收爵禄”,[27]商鞅在秦国也提出“宗室非有军功论不得为属籍”,[28]主张以耕战作为功赏的唯一依据,爵位降级继承正是他们变法精神的体现或者延续。它通过与以爵位名田宅制相结合,不仅在身份上而且在以田宅为主的财富上,打破了“贵者恒为贵,富者恒为富”的局面。[29]

前引《置后律》379—380确定的为“后”顺序是:子男——父母——妻子——女儿——孙子——耳孙——祖父母——同居的同产子(侄子)。而据《置后律》简367—368,彻侯、关内侯子男的为“后”顺序是嫡子——孺子子——良人子,卿以下子男为“后”的顺序是嫡子——下妻子——偏妻子。

上述法律规定是田宅继承的通行原则,但是假如死者生前有遗嘱,则以遗嘱为准,它反映在前引简334—336。立遗嘱时乡部啬夫作为证人必须亲临现场,遗嘱是一式三份的券书,其中一份上交政府户籍部收藏。如果不按此办理要罚金一两。

《户律》简337—339:

孙为户,与大父母居,养之不(简337)善,令孙且外居,令大父母居其室,食其田,使其奴婢,勿贸卖。孙死,其母而代为户。令毋敢遂(逐)夫父母及入赘,(简338)及道外取子财。(简339)

及简340:

诸(?)后欲分父母、子、同产、主母、 叚(假)母,及主母、叚(假)母欲分孽子、叚(假)子田以为户者,皆许之。

是两条关于田宅分割和继承的十分有趣的律文,反映了当时复杂的户籍和财产继承制度。第一条简文大意如下:孙子为户主,与祖父母同居时,如果孙子不善待祖父母,法律则会为祖父母做主,把孙子赶出家“外居”,把房子让给祖父母住,祖父母有权享用他田里的收获物,役使他的奴婢,但是无权出卖孙子的田宅和奴婢。如果孙子死了,他的母亲可继为户主,但是不允许她驱逐自己的公婆及入赘的丈夫。看到此简,必然会生出两个疑问,户主为什么不是大父母而是孙子,孙子的父亲在哪里?第二个问题的答案可能有两个,孙子的父亲或者已经亡故或者是赘婿后父。《睡虎地秦简·为吏之道》所夹《魏户律》曰:“自今以来,叚(假)门逆吕(旅),赘婿后父,勿令为户,勿鼠(予)田宇”,这条法律很可能一直沿用至张家山汉简时代。假如孙子的父亲是赘婿或后父,他就不能作户主、不能授给田宅,因此孙子才是户主,而孙子代的是外祖父母的户。但无论他父亲是亡故了还是赘婿后父,都牵涉到一个问题,即为什么他的大父母还健在,户主身份却转移给他的儿子甚至孙子了呢?这实际上牵涉到秦汉时期的代户原则问题。至于通常在什么情况下可进行这样的代户,则不在本文论考范围。简337—339表明,田宅等财产一旦随着户主身份而转移,其所有权也随之转移,在此例中孙子因虐待大父母而使田宅的使用权归属大父母,但是大父母却无权处置它们。

第二条简文的意思很明确:继承人“后”有权要求分田给父母、子、同产、主母、叚(假)母,让他们出去单立门户;主母、假母也有权要求分给庶子、假子田,让他们单独出去立户。

《二年律令·置后律》还有一条颇有意味的法令,简382-383规定:

死毋后而有奴婢者,免奴婢以为庶人,以□人律□之□主田宅及余财。奴婢多,代户者毋过一人,先用劳久、有(简382)□子若主所言吏者(简383)。

在死者没有继承人但有奴婢的情况下,奴婢不仅可以免为庶人,而且可以代户继承主人的田宅及家产。之所以制定这样的法令可能与当时重视家族的传续有关。

(四)田宅可有条件地进行转让或买卖。

《户律》简321“受田宅,予人若卖宅,不得更受”,及简322“代户、贸卖田宅,乡部、田啬夫、吏留弗为定籍,盈一日,罚金各二两”,均显示田宅的转让和买卖是合法的,但是,转让方或卖出方以后却不能再申请田宅。虽然简文没有明确记载,但是可以想见田宅的转让和买卖必须在制度允许的范围内进行,即买方拥有的田宅总数不能超过其爵位规定的田宅数。

此外,买宅和前述儿子继承父宅时一样有条件限制,简320规定:

欲益买宅,不比其宅,勿许。为吏及宦皇帝,得买舍室。

买的宅必须与自己原来的住宅相连,这可能是为了防止一户拥有多所住宅,不便管理。[30]但是官吏可以例外,他们除了按爵位名有普通住宅外,还可以买舍宅。《说文·![]() 部》:“市居曰舍。”舍宅指市中的住宅,以区别于乡里的住宅。《后汉书·皇甫嵩列传》:“初,嵩讨张角,路由邺,见中常侍赵忠舍宅踰制,乃奏没入之。”提到的“舍宅”应就是《二年律令》简320所说的“舍宅”。允许买舍宅是给予官吏的优惠待遇。简文中没有见到买田或继承田产时必须与自己原有的田产相连的限制。[31]

部》:“市居曰舍。”舍宅指市中的住宅,以区别于乡里的住宅。《后汉书·皇甫嵩列传》:“初,嵩讨张角,路由邺,见中常侍赵忠舍宅踰制,乃奏没入之。”提到的“舍宅”应就是《二年律令》简320所说的“舍宅”。允许买舍宅是给予官吏的优惠待遇。简文中没有见到买田或继承田产时必须与自己原有的田产相连的限制。[31]

(五)以爵位名田宅的制度是以国家拥有对田宅的控制和收授权利为前提的,国家对不够田宅标准的人按照一定的原则进行给授,对依律多占田宅的人则予以收回。

前述四项内容表明,以爵位名田宅的必要条件是有爵的户主,充分条件是户主的爵位等级,田宅的分割、继承、转让、买卖都被限制在这两个条件之内,它是一套完整的制度,任何人都不能超越它,国家则依据这一标准对田宅进行调控收授。

《户律》简318:

□□廷岁不得以庶人律未受田宅者,乡部以其为户先后次次编之,久为右。久等,以爵先后。有籍县官田宅,上其廷,令辄以次行之。

记录了地方政府授田宅的程序,乡部按照立户的时间把应受田宅的人登记入册,有田宅可以授予时,以时间先后为序,如果立户时间相同,则以授爵时间先后为序。

《田律》:

田不可田者,勿行;当受田者欲受,许之。(简239)

规定如果耕地过于贫瘠,不能授给受田者,除非受田者自己愿意接受。从《田律》下简看,接受这种田可能得到一定补偿,如果没有补偿,受田者可以退回,要求重新授予:

田不可豤(垦)而欲归,毋受偿者,许之。(简244)

以上两条法令应是为了鼓励百姓占垦草田,开垦荒地。《汉书·孙宝传》载,成帝时其舅红阳侯王立“使客因南郡太守李尚占垦草田数百顷,颇有民所假少府陂泽,略皆开发,上书愿以入县官。有诏郡平田予直,钱有贵一万万以上。”王立在此事上犯了多条法律,其一,他所占垦的田中并非全部是草田,其中一部分是少府假与百姓的陂泽田,因此他不仅侵占了国家所属土地而且带有抢夺性质;其二,他把田献给国家后,成帝让郡以田的价值偿付他田款时,他与郡地方官相勾结,高估此田的价值达一万万以上。王立因此事被丞相司直孙宝弹劾,李尚下狱死。虽然此事发生的年代较晚,但仍能从一个侧面反映“名田宅制”的一个重要内涵,即当时百姓可以通过占垦草田来获取土地,一旦土地被开垦,其占有权即归其所有,如果国家因故予以收回时,要偿付其价值。

以爵位名田宅制是与爵位继承制配套实行的。前文已述,国家对正常情况下的爵位继承实行降级继承,除彻侯、关内侯的后子外,其余爵位的子嗣在继承爵位时,较之被继承者的爵位均要降若干等级。根据以爵位名田宅的法令,田宅的名有要与其爵位相当。国家通过这两条法律确定了后子和余子的田宅继承比例,不仅解决了田宅继承中可能出现的纠纷,而且还通过这一手段完成了社会等级秩序的重新整合,从身份和财产两方面保证了嫡长子的地位。继承者按照爵位继承相应数量的田宅后如有剩余,则被国家收回,成为国家授田宅的一个来源。这样国家就完成了有授有还的循环系统,使这套制度不致因人口的自然增长而陷入困境。

因犯罪籍没的田宅是国家授田宅的一个重要来源。根据《户律》简323的规定:“诸不为户,有田宅,附令人名,及为人名田宅者,皆令以卒戍边二岁,没入田宅县官。”非法名有田宅的人,除处以其他处罚外,还要没收其田宅。

《户律》简319:

田宅当入县官而言作(诈)代其户者,令赎城旦,没入田宅。

规定当田宅应被国家收回,却冒代其户名有其田宅时,除要处以赎城旦的刑罚外,还要没收他的田宅。

《收律》:

罪人完城旦舂、鬼薪以上,及坐奸府(腐)者,皆收其妻、子、财、田宅。其子有妻、夫,若为户、有爵,及年十七以上,若为人妻而弃、寡者,(简174)皆勿收。坐奸、略妻及伤其妻以收,毋收其妻。(简175)

犯罪处以完城旦舂、鬼薪以上刑罚的人,其妻、子要被收孥,财产和田宅则要被没收。除非其子、女已经结婚,单独立户、有爵,并已年满17岁;或者妻子已经被休、守寡;或者丈夫犯的是强奸罪、妻子是被卖或殴打的受害方,这些情况均可免于被收。此外,以下几种情况也可以免除连坐被收:

夫有罪,妻告之,除于收及论;妻有罪,夫告之,亦除其夫罪。·毋夫,及为人偏妻,为户若别居不同数者,有罪完舂、白(简176)粲以上,收之,毋收其子。内孙毋为夫收。(简177)

因故被降爵的人,如其田宅数超出了其爵位应名之数,亦应考虑被国家收回。《商君书·境内》:“爵自二级以上,有刑罪则贬。爵自一级以下,有刑罪则已。”有爵二级以上的人犯了罪,可以贬爵作为处罚,之所以如此,是因为爵本身不仅代表身份,更重要的是它代表了一定的权益,随着爵的贬黜,其权益也应该被取消,这样才真正起到了处罚的作用。睡虎地秦简《军爵律》:“欲归爵二级以免亲父母为隶臣妾者一人,及隶臣斩首者为公士,谒归公士而免故妻隶妾一人者,许之,免以为庶人。”归爵者所放弃的不仅是爵位本身,而且包括爵位本身所附带的权益,包括相应的名田宅数。降爵后收回的田宅亦是国家授田宅的来源之一。

此外,户绝田也是国家授田宅的一个来源。上引《户律》简319“田宅当入县官而言作(诈)代其户者”,表明田宅的所有者其家已无可代户之人,故而出现冒充代户者,这种情况应是户绝。

(未完待续)

[1] 张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简》,文物出版社2001年版。

[2] 彭卫:《秦汉社会生活史》,待刊。

[3] 《汉书·食货志上》载李悝为魏文侯作尽地力之教,说“今一夫挟五口,治田百亩”。文帝时,晁错上书也称“今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩”。

[4] 释文把此句断为“有田宅,附令人名”,似不妥。

[5] 朱绍侯把此条解释为两种情况,即“没户籍而占有田宅,或附会他人之名而占有田宅者”,并说“对于冒名占有田宅者,在政府发现以前而自告发,免除其罪,并把冒名占有的田宅赐与他。”“因为自告后必然要入户籍,有了户籍自然可以以名占田了。”(参见朱绍侯:《吕后二年赐田宅制度试探》,《史学月刊》,2002年第12期)与我意见不同。

[6] 有另一种断句方法:“明尊卑爵秩等级各以差次,名田宅臣妾衣服以家次。”

[7] 《汉书·食货志上》。

[8] 《史记·平准书》武帝令“诸贾人末作贳贷卖买,居邑稽诸物,及商以取利者,虽无市籍,各以其物自占”条。

[9] 如建武中元元年《徐胜买地券》“广阳太守官大努徐胜,从武邑男子高纪成卖(买)所名有黑石滩部罗佰田一町”,参见鲁波:《汉代徐胜买地铅券简介》,《文物》,1972年第5期;建宁四年《孙成买地铅券》“左骏厩官大奴孙成从洛阳男子张伯始卖(买)所名有广德亭部罗陌田一町”,参见罗振玉:《蒿里遗珍》,《罗雪堂先生全集》七编第三册,文华出版公司1968年版。

[10] 《周礼·地官·遂人》:“以土均平政,辨其野之土,上地、中地、下地,以颁田里。上地夫一廛,田百亩,莱五十亩;余夫亦如之。中地夫一廛,田百亩,莱百亩;余夫亦如之。下地夫一廛,田百亩,莱二百亩;余夫亦如之。”

[11] 《汉书·食货志上》:“民受田,上田夫百亩,中田夫二百亩,下田夫三百亩。岁耕种者为不易上田;休一岁者为一易中田;休二岁者为再易下田,三岁更耕之,自爰其处。农民户人己受田,其家众男为余夫,亦以口受田如比。”

[12] 《史记·商君列传》。

[13] 《汉书·食货志上》。

[14] 遗嘱。《汉书·景十三王传》“病先令,令能为乐奴婢从死”注:“先令者,预为遗令也。”

[15] 此处似应断为“。”

[16] 释文:“依田地比邻次第记录的簿籍。”

[17] 释文:部佐,乡部之佐,汉代称乡佐,《续汉书·百官志》:“又有乡佐,属乡,主民,收赋税。”

[18] 朱绍侯《吕后二年赐田宅制度试探》(《史学月刊》,2002年第12期)认为卿占有的土地全部不出田租、刍稿。我认为“自田户田”可能指卿自己经营土地的部分,自己经营土地的成本一般较高,所以国家对这部分土地给予一定优惠,不收田租和刍稿税。关于左庶长以上卿这些高爵者名有的土地如何经营是一个需要探讨的问题。

[19] 余子爵位的确定见前引《傅律》简359—362。

[20] 朱绍侯《吕后二年赐田宅制度试探》(《史学月刊》,2002年第12期)把其原因归之为“在吕后当政时人少地多”,“故政府鼓励独立成户”。此说不确。本文前面已述,鼓励分户政策早在商鞅时已经实行。

[21] 拙文《秦汉“名田宅制”说——从张家山汉简看战国秦汉的土地制度》(《中国史研究》,2003年第3期)采用的是“减级继承”的说法,此处据李均明《张家山汉简所反映的二十等爵制》(《中国史研究》,2002年第2期)改为“降级”的说法。

[22] 《汉书·爰盎传》。

[23] 《汉书·汲黯传》。

[24] 《汉书·楚元王传附刘向》。

[25] 《汉书·惠帝纪》。

[26] 参见[日]西嶋定生著、武尚清译:《二十等爵制》,国际文化出版公司1992年版;朱绍侯:《军功爵制研究》,上海人民出版社1990年版。

[27] 《韩非子·和氏》。

[28] 《史记·商君列传》。

[29] 朱绍侯《吕后二年赐田宅制度初探》(《史学月刊》,2002年第12期)一文,鉴于《二年律令》中没有还田的规定,认为“所授之田宅遂为受田人长期占有”,“土地长期占有必然导致土地私有制的出现和土地买卖的发生。”与我意见相左。

[30] 卖田宅先问四邻的后世习俗应源于此。

[31] 朱绍侯在《吕后二年赐田宅制度试探》(《史学月刊》,2002年第12期)一文中说:“在前引《二年律令》的律文中,有一种情况应引起注意,即在提到买卖田宅时,实际多指宅而不是田,这与吕后时期的地多人少情况有关,在当时耕地大概是有保证的,而住宅在生活稳定、经济有所发展之后,需求量增大,故首先出现的是宅基地的买卖,也可以说是土地买卖的前奏,在文帝、景帝之后,土地兼并激烈,土地买卖才成为主要问题。”我以为从《二年律令》得不出当时买卖的多是宅而不是田的结论。