秦汉简牍漆器“□”字补议

作者:范常喜 發布時間:2006-06-12 00:00:00

(首发)

“

”字较多见于汉代漆器铭文以及秦汉简牍当中,由于此字涉及我国古代漆器制造技术的内容,所以自出土以来倍受研究者关注,诸家在研究过程中均取得了不少创获。随着新材料的出土,也使得研究者对这一问题认识逐步加深,不过到目前为止仍未达成一致的意见。近年周世荣先生将“

”字同《髹饰录》中的“罩漆”相联系,并由此认为“

工”当是负责“罩明”的一个工种,从而使“

工”的所指进一步明朗,本文试图在前修时贤尤其是周世荣先生研究的基础上,结合新出上博楚简中的材料着重对“

”字的字形试做补述。

为了便于使问题有个较为完整的把握,我们还是首先将相关材料以及各家代表性观点列出,然后在此基础上主要针对字形的释读谈点粗浅的看法。文中所引秦汉简帛字形较多采自张守中《睡虎地秦简文字编》(文物出版社1994年)、陈松长《马王堆简帛文字编》(文物出版社2001年)、骈宇骞《银雀山汉简文字编》(文物出版社2001年)三书,其中简称也多可参见三书前各自所附简称表。

一、相关材料及诸家看法

有关“

”字的材料主要见于:朝鲜乐浪郡出土汉代漆器

[1]、贵州清镇平坝耳杯

[2]、甘肃武威磨嘴子的刻铭漆器

[3]、云梦睡虎地秦简

[4]、长沙马王堆一、三号汉墓遣册

[5]、云梦大坟头一号汉墓木牍

[6]、江苏邗江县姚庄102号汉墓漆盘

[7]、江苏邗江杨寿乡宝女墩104号墓28、29号漆盘

[8]、湖南永州市鹞子岭2号墓建平五年漆盘

[9]等。“

”字在这些材料中写法稍异,主要有以下几种代表性形体:

简牍文字:

(睡·效45)

(马M1遣·192)

(马M1遣·193)

(马M1遣·194)

(马M1遣·212)

(马M3遣·247)

(马M3遣·273)

(马M3遣·267)

(大坟头木椟)

漆器铭文:

(乐浪郡漆器)

(平坝M15、17耳杯)

[10]

(平坝元始四年盘)

[11]

(宝女墩M104·28、29号漆盘)

(鹞子岭M2·建平五年漆盘)

需要指出的是,这些不同的写法,确系同一字的变体,因为他们处在共同的辞例当中(辞例可参文本所附“大坟头木牍”),即不是与漆共举,就是与工并提,而且都和漆器有关。对于此字的解释大致有如下几种。

1、释“彤”

容庚先生较早将其释作“彤”,

[12]后来睡虎地秦墓竹简整理小组从之,不过隶定作“

”,并认为“

,疑即‘彤’字,《说文》‘丹’字古文的一种写法也作‘彤’。古书常见‘彤漆’、‘丹漆’,均指红黑两种涂料。《淮南子·说山》:‘工人下漆而上丹则可,下丹而上漆则不可。’可参看。”

[13]近年洪石先生对此种说法又做了进一步的阐述。

[14] 2、释“

”

这种释法较早由日人梅田末治提出,并认为:“‘

工’的性质曾引起许多争论,但看来以‘雕工’的可能性为大,其任务或认为在于雕刻花纹和铭文。”

[15]陈直先生也认为当读为“雕”。

[16] 王仲殊先生也隶定作此,但不同意这种解释,他认为:“有些漆器并无雕刻的花纹,而铭文中仍有‘

工’的名字;湖北云梦大坟头汉墓中许多漆器没有雕刻的铭文,但该墓的‘赗方’中仍称它们的‘髹

画盂’等等。可见,‘

’字的意义不在于雕刻花纹或铭文,可能是指在漆器上精心刮摩,使其发生光泽。”

[17] 后德俊先生结合生漆的化学物质和古代相关文献的记载,认识到在漆器制作中,创造一个合适的温、湿度环境,将刚髹过漆的器物置于其中,以利于漆膜的快速干燥,是漆器制作过程中的重要工序之一。并由此认为:“从云梦大坟头汉墓出土木牍上的文字看,‘

’字明显的是‘水’旁,这与‘荫室’的要求完全一致。因此,汉代漆器铭文上的‘

工’很可能是指将刚刚髹了漆的器物放入荫室中负责漆膜干燥的工匠。”

[18] 3、释“汨”

邓之诚先生如此释,但具体所指无说。

[19] 4、释“羽”

《贵州清镇平坝汉墓发掘报告》:“就全形看,特别是就汉人书法特点看,它是一个相当明显的‘羽’字整体,并不受到某些点画差异的影响。况且就含义说,更可以表明羽觞、羽杯等名称产生的并非偶然,不单凭文献记载,而且由实物本身上的文字直接提供了佐证。”

[20] 5、释“

”

马王堆一号汉墓遣册整理者认为:“

此字汉代漆器铭文中常见,旧释有‘彤’、‘汨’、‘羽’、‘雕’等,诸说不同。就制造漆器程序而言,似指画花纹后的打磨抛光。”

[21] 6、释“洀”

陈松长先生认为:“上述其他各种看法都存在一个缺陷,即不是完全抛开字形字义,就是根据错误的隶定进行诠释,都没有将“洀”字的形义与漆器的制造工序正确地结合起来进行考察,因而难免顾此失彼。我们已经知道,“洀”即“盘”,盘有盘旋、盘绕之义,盘旋、盘绕显然与琢磨的动作是相通的。并且,将琢磨漆面的工匠称为“洀(盘)工”,与素工、髹工、上工等工种的命名方式也是相符的。洀工指最后的整理抛光,从字义、命名方式和制作工序来看,也没有什么不妥当之处。由此,我们可以肯定“洀工”是漆器制作过程中琢磨漆面的工匠。”

[22] 7、释“

”

周世荣先生认为王仲殊先生否定“

”为雕工,有理有据,所以陈直先生释作“雕”则不攻自破。而后德俊等先生认为此字从“水”不错,但认为从“月”则差矣!因为汉代陰(阴)字右边的偏旁不从“月”,“阴”字出现的年代也许在宋代以后。所以“

”与“阴”没有关系。此字右部所从亦非“舟”,因为小篆及石鼓文中的“舟”并不如此,而且金文中则往往呈弧状船形,所以陈振裕先生释作“洀”也没有说服力。“彤”字既不从“水”,也不作“丹井”状,所以睡虎地秦简整理小组释作“彤”必然失误。由于对左边三点水认识不清,而将其误隶定为“习”所以释为“羽”也是错误的。在梳理了前面诸说的基础上,周先生认为此字当释作“

”或“

”,并进一步指出:

“ 工”則是一种具有覆盖含义类的工种,我国漆工名著《髹饰录》中有一种覆盖之类的工种叫“罩明”。杨明注:“罩漆如水之清,故属阴,其透彻底色明于外者,列在于此。”王世襄先生解释说:“这一类漆器的做法却是用透明的罩漆,漆在各种不同的漆地上。因罩漆下面的漆地的底色不同(如朱漆、黄漆、金漆、洒金漆等等),而有种种不同的名称。”

工”則是一种具有覆盖含义类的工种,我国漆工名著《髹饰录》中有一种覆盖之类的工种叫“罩明”。杨明注:“罩漆如水之清,故属阴,其透彻底色明于外者,列在于此。”王世襄先生解释说:“这一类漆器的做法却是用透明的罩漆,漆在各种不同的漆地上。因罩漆下面的漆地的底色不同(如朱漆、黄漆、金漆、洒金漆等等),而有种种不同的名称。”

“ ”字从“氵(水)”,从“冃”。“油”、“漆”之类也从“氵(水)”。正如《髹饰录》杨明注中所说:“罩漆如水之清”。说明这种罩漆不是普通的油漆,而是一种经过加工特制的清漆。漆器施加“罩明”后,会更加光洁、明亮。马王堆汉墓中除了某些漆器使用了罩漆外,丝麻织物中也发现使用罩漆之类的迹象,据笔者所知,主要有二:一种见于马王堆1号汉墓中用来包裹女尸用的银灰色细麻布,其表面似有一层“如水之清”的罩漆,这种银灰色“漆布”较普通白麻布显得略硬,但仍然很软,说明这种物制的银灰色细麻是经过“

”字从“氵(水)”,从“冃”。“油”、“漆”之类也从“氵(水)”。正如《髹饰录》杨明注中所说:“罩漆如水之清”。说明这种罩漆不是普通的油漆,而是一种经过加工特制的清漆。漆器施加“罩明”后,会更加光洁、明亮。马王堆汉墓中除了某些漆器使用了罩漆外,丝麻织物中也发现使用罩漆之类的迹象,据笔者所知,主要有二:一种见于马王堆1号汉墓中用来包裹女尸用的银灰色细麻布,其表面似有一层“如水之清”的罩漆,这种银灰色“漆布”较普通白麻布显得略硬,但仍然很软,说明这种物制的银灰色细麻是经过“ 工”加工的制品。另一种见于马王堆1号汉墓出土的绢面竹熏罩,该器为平顶,喇叭形罩口,用细竹篾编成,外表敷以细绢,绢上也罩有一层“如水之清”的涂料,非常透明。笔者有一位同乡李亚风,在湖南油漆厂多年从事油漆科研工作,他们试制了一种罩漆叫“快干漆”,具有无色、透明、光亮和快干的特点。这种“快干漆”与竹熏罩上的透明涂料十分相似。

工”加工的制品。另一种见于马王堆1号汉墓出土的绢面竹熏罩,该器为平顶,喇叭形罩口,用细竹篾编成,外表敷以细绢,绢上也罩有一层“如水之清”的涂料,非常透明。笔者有一位同乡李亚风,在湖南油漆厂多年从事油漆科研工作,他们试制了一种罩漆叫“快干漆”,具有无色、透明、光亮和快干的特点。这种“快干漆”与竹熏罩上的透明涂料十分相似。

“ ”与“

”与“ ”相通。“

”相通。“ 工”也可引申为“罩工”,而与《髹饰录》中的“罩明”相类似。漆器罩明工艺,早在2000多年前的汉代已被广为应用。由于过去对“

工”也可引申为“罩工”,而与《髹饰录》中的“罩明”相类似。漆器罩明工艺,早在2000多年前的汉代已被广为应用。由于过去对“ ”字隶定有误,而阻碍了我们对“

”字隶定有误,而阻碍了我们对“ 工”工种的正确理解。[23]

工”工种的正确理解。[23] 二、我们的意见

周先生在分析论述前面诸种看法的时候,着重从字形的角度对其进行了有益的辨析,认为前面诸种看法都是欠科学的。从上列字形来看,此字右部所从的确与汉代“丹”、“月”、“日”、“周”、“羽”、“舟”等字形有所差异

[24],所以周先生的分析是可取的。周先生将“

”字同《髹饰录》中的“罩漆”以及今天制漆专家所制造的“快干漆”相联系,而且还提到这种漆还可以涂在裹尸布以及熏炉罩上。并由此认为“

工”当是负责“罩明”的一个工种。我们觉得这些都是很合理的意见,不过周先生将其释作“

”则于形亦不甚合。秦汉简帛中从“冃”之字多作:

冒:

(睡·秦147)

(睡·语11)

(马·战2)

(汉印征7·20)

最:

(睡·秦14)

(睡·日甲5)

(马·养122)

(马·战99)

(汉印征7·20)

比较可知,上述字形中的“冃”形同汉代漆器铭文中“

”字右部比较相似,但同第一种简牍中的字形右部则存在较为明显的差异。因此将其释作“

”可能是不合适的。值得注意的是秦汉简帛文字中的“朝”字有一类字形,其右部所从与“

”字右部所从有些相仿。如:

(睡·日甲159)

(睡·日乙157)

[25]

(马·战154)

(马·问95)

(马·星25)

(马·春74)

[26]

(银463)

(银590)

(银868)

(银913)

从上列“朝”字来看,尤其是与马王堆汉墓所出文字材料相比较,我们怀疑简牍材料中“

”字右部同上列“朝”字右部是同一形旁。由于“冃”形较少见写成“

”形者,但“

”形则相对容易写成“冃”形,这从上列“朝”字右部所从就可以看出来,所以漆器铭文中的“

”字极可能是从简牍材料中的字形变化而来,但此字究竟确系何字还不太容易一下说清楚。不过最近出版的《上海博物馆藏战国楚竹书(五)》中有一则材料可能会对此字的理解有些启发,为了便于讨论,我们将有关简文(依整理者)以及有关论述简要转录如下:

《上博五·三德》简16:“敚(夺)民

(时)

(以)土攻(功),是胃(谓)

(稽),不

(绝)

(忧)恤(恤),必

(丧)亓

(匹)。敚(夺)民

(时)

(以)水事,是胃(谓)

(顺),

(丧)

(怠)係乐,四方

(来)嚣。敚(夺)民

(时)

(以)兵事,是……”。

上列简文中“

”字原作

。整理者认为右旁为“川”,读为“顺”。

[27]我们发现类似文句见于《吕氏春秋·上农》,与此字相对应的字作“钥”,而且简文与此相押韵之字为“乐”’、“嚣”,可见整理者的说法不一定准确。此字当是一同“钥”’、“乐”、“嚣”韵部相近之字。

[28]陈斯鹏先生结合古文字中的“朝”字多作:

(盂鼎)

(兽鼎)

(郭·穷5)

(上博二·昔1)

(朝歌右库戈),同时根据魏宜辉先生提供的线索

[29]认为

字右部所从即见于《古陶文汇编》9.30的

,当即“潮”字的象形初文,状潮水涌动之形。简文中“潮”可读为“淖”。“潮”为定母宵部字,“淖”为泥母药部字,声韵俱近,例可通假。古代“朝”声系与“召”声系通,而“召”声系又常通于“卓”声系,所以“潮”之通“淖”自属可能。“淖”本义指泥淖,引申而有污浊、沉溺之义。《广雅·释诂三》:“淖,浊也。”《楚辞·七谏·怨世》:“世沉淖而难论兮,俗岒峨而嵾嵯。”王逸注:“淖,溺也。” 简文云:“夺民时以水事,是谓潮(淖)。”大概是说:因水事而夺民时,就如同沉溺于污泥之中,是十分危险的。

[30] 我们认为陈斯鹏先生的释读是比较合理的,不过根据上述陈先生所列相关字形以及音韵关系,再结合以上对相关简文文意的解释,我们怀疑

旁也有可能是“淖”之象形初文,因为从字形来看更像是烂泥沟之形,尤其是从“朝”字所从的诸形(

、

、

、

、

)当中更容易看出,所以简文中的“

”可能即“淖”字。简文中

字与古文字中“朝”字右部所从相同的认识,为我们要讨论的“

”字提供了帮助。上文已经指出“

”字右部所从于秦汉简帛中“朝”字右部所从相一致,所以“

”字的早期形体当即

字,亦即“淖”字。“淖”为泥母药部字,“罩”为端母药部字,声韵皆近,可以通假,《诗经·小雅·南有嘉鱼》中“蒸然罩罩”,韩诗“罩”作“淖”。

[31]所以“

”可读为“罩”,那么“

工”也就不必引申为“罩工”了。由此看来,从文字学角度来看,周世荣先生将“

”释为“罩漆”是可以讲得通的。

[32] 此外,据陈振裕先生的研究:“汉代漆器刻铭中的各工种的前后次序都是一致的,排列下来即素工、髹工、上工、黄涂工、画工、洀(引按:当即

字)工、清工、造工(工头,不属工序之列)。铭文记载各工种先后次序如此一致,当非偶然,必与漆器的制作工序有一定的关联。证之贵州清镇平坝出土的元始三年的广汉郡制造的两件耳杯和蜀郡制造的一件耳杯,其所载各工种的先后次序均为素工、髹工、上工、黄涂工、画工、洀工、清工、造工,与乐浪郡出土的颇为吻合。这就说明漆器刻铭记载的各工种的先后次序是依漆器制作工序而定的,并非无规律的排列。这样,我们就可以大致确定西汉阳朔年以后“洀工”在漆器制作工序中的位置。即画工后、清工前。”

[33]而“罩明”这一工序从前文周世荣先生所引《髹饰录》中的相关记载和解说,正是于漆器制作的最后阶段才进行,这恰好与当时漆器制作时工种的排列次序相一致,这也可以从一个侧面证明周世荣先生认为“‘

工’是负责‘罩明’的工种”的观点是合理的。

遣册简牍所记器物前的修饰语有“

画”、“

画”、“

”之别(如马王堆遣册、大坟头木牍等),现在看来亦当是指有无涂罩漆而言的。有的器涂,有的不涂,其中原因还可以进一步研究。我们怀疑这可能与当时罩漆是否易得或者此道工序的难易程度有关系,当然也更可能与当时人们对某些漆器的特定需要有关。《睡虎地秦墓竹简·效律》45云:“殳、戟、弩,

相易殹(也),勿以为赢、不备,以职(识)耳不当之律论之。”其中所用“

”可能就是因为所涂的对象是“殳、戟、弩”相对重要的军用器物。

[34] 综上,我们在诸家研究基础上,对汉代漆器铭文以及秦汉简牍当中的“

”字作了一个简单的梳理,尤其是对周世荣先生释“

”的观点作了进一步补充。认为“

”字右部所从可能与“朝”字右部相同,与战国楚简中的

为一字,在漆器铭文及简牍遣册中可据周世荣先生的观点读作“罩”,意为“罩漆”,而漆器铭文中的“

工”则可能是专门指为漆器涂“罩漆”的一个工种。但是,由于对漆器制造工艺以及我国漆器发展史的无知,更限于自身学力,我们对“

”字的认识暂时只能到此程度,文中浅薄谬误之处,诚祈方家不吝教正。

(编者按:本文收稿日期为2006年6月9日。)

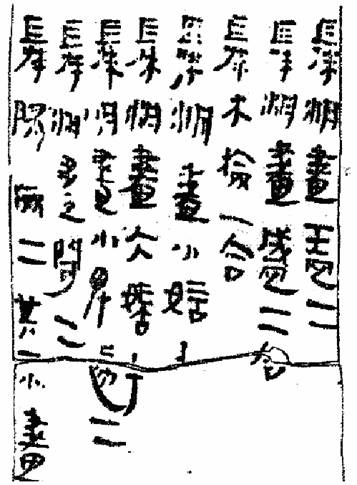

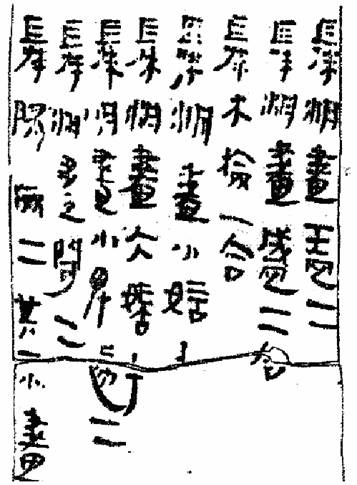

附录一:云梦大坟头M1木牍

图片采自:《文物资料丛刊》4辑,第17页图四八,文物出版杜1981年。

附录二:乐浪郡、石岩里等地出土汉代漆器中的“

”字

摹自:梅原末治《支那汉代纪年铭漆器图说》,京都桑名文星堂1943年。

每字形上部的数字为此字在该书中的图版编号。

编者按:该文原标题为《秦汉简牍漆器“ ”字补议》,因本站技术问题,无法在标题在添加图片,故将“

”字补议》,因本站技术问题,无法在标题在添加图片,故将“ ”字以“□”代替。谨向该文作者表示歉意!

”字以“□”代替。谨向该文作者表示歉意!

[1]梅原末治《支那汉代纪年铭漆器图说》,京都桑名文星堂1943年。

[2]贵州省博物馆《贵州清镇平坝汉墓发掘报告》,《考古学报》1959年1期。

[3]甘肃省博物馆《武威磨嘴子三座汉墓发掘报告》,《文物》1972年12期。

[4]睡虎地秦墓竹简整理小组《睡虎地秦墓竹简》页74,文物出版社1990年。

[5]湖南省博物馆、中国科学院考古研究所《长沙马王堆一号汉墓》,文物出版社1973年。湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所《长沙马王堆二、三号汉墓 第一卷:田野考古发掘报告》页64,文物出版社2004年。

[6]湖北省博物馆《云梦大坟头一号汉墓》,《文物资料丛刊》4辑,文物出版杜1981年。

[7]扬州博物馆《江苏邗江县姚县姚庄102号汉墓》,《考古》2000年4期。

[8]扬州博物馆、邗江县图书馆《江苏邗江县杨寿乡宝女墩新莽墓》,《文物》1991年10期。

[9]湖南省文物考古研究所、永州市芝山区文物管理所《湖南永州市鹞子岭2号西汉墓》,《考古》2001年4期。

[10]贵州省博物馆《贵州清镇平坝汉墓发掘报告》,《考古学报》1959年1期。此系摹本,字形失真。

[11]“平坝漆盘”的字形照片参见贵州省博物馆《贵州清镇平坝汉至宋墓发掘简报》,《考古》1961年4期。

[12]容庚《乐浪出土之漆器铭文考》,《北大国学月刊》1卷1号,1926年。

[13]睡虎地秦墓竹简整理小组《睡虎地秦墓竹简》页122,文物出版社1978年;又《睡虎地秦墓竹简·秦律十八种释文注释》页74,文物出版社1990年。

[14]洪石《战国秦汉漆器研究》页77—79,中国社会科学院研究生院2002年博士学位论文。

[15]梅原末治《支那汉代纪年铭漆器图说》,京都桑名文星堂1943年。因原文系日文,所以此处转引自王仲殊《汉代考古学概论》页49,中华书局1984年。

[16]陈直《两汉经济史料论丛》页215—216,陕西人民出版社1958年。

[17]王仲殊《汉代考古学概论》页49,中华书局1984年。

[18]后德俊《湖北科学技术史稿》页175-177,湖北科学技术出版社1991年。后先生曾写成《“

”及“

工”初论》一文,载《文物》1993年12期。本中所引依前者。

[19]邓之诚《骨董琐记全编·汉漆署款》页271,北京出版社1996年。

[20]贵州省博物馆《贵州清镇平坝汉墓发掘报告》,《考古学报》1959年1期。

[21]湖南省博物馆、中国科学院考古研究所编《长沙马王堆一号汉墓》,上集,页145,文物出版社1973年。

[22]陈振裕《“洀”与“洀工”探析》,《于省吾教授百年诞辰纪念文集》,吉林大学出版社1996年。又《楚文化与漆器研究》页520-525,科学出版社2003年。本文所引依后者。

[23]周世荣《长江漆文化》页28,湖北教育出版社2004年。周先生曾写成《释汉代漆器“

工”》一文,载《考古》2004年1期。本文所引依前者。

[24]我们再补充一点此字右部非“舟”旁的理由。周先生指出“

”字右部与小篆、石鼓文以及金文中的“舟”形有别是正确的,但以此来否定汉代漆器及秦汉简牍遣册中“

”字右部非“舟”则稍显薄弱,因为在秦汉简帛文字中“舟”旁确有与“

”、“朝”右部所从相近者。在秦汉简帛中“舟”及“舟”旁之字(服、俞、盘、船)多作:

(马·阴甲134)、

(马·战169)、

(银350)、

(银870)、

(睡·为35)、

(睡·秦62)、

(睡·日乙70)

(马·气F091)、

(马·遣三)、

(马·问012)、

(马·二120)、

(银310)、

(银351)、

(银527)、

(银659)、

(银809)

(马·战096)、

(马·战322)、

(马·养211)、

(马·方014)、

(马·遣三)、

(马·周006)、

(银103)、

(银743)、

(睡·日甲98背)、

(睡·日甲128背)、

(睡·日乙44)、

(睡·为35)、

(睡·秦62)、

(睡·日乙70)。从上列字形可见,的确有些“舟”与正文中所列“

”字右部相似,不过上列“舟”旁均为甲金文中“舟”形偏旁在秦汉时期的传承,虽然其中有少数形体已有了变化,但绝大部分还是保留了“舟”形的痕迹,如最上面一画多写成斜笔,两竖多写成向左偏的弧形,中间三笔多与两边两竖相连接等。而从较早的金文字形来看“朝”字右部并不从“舟”,所以即使在秦汉简帛中有些“朝”字右部所从与“舟”相混,但大多数情况下还是保留了一些原来的样子,譬如,文中所列“朝”的字形中,其右部所从中间有不少还是点画,这在西汉早期的马王堆简帛以及大坟头木牍中表现得尤为突出。“

”字右部所从更是如此,这在马王堆三号汉墓遣册中的字形中表现得比较明显,而且即使是到了后来漆器刻铭中,“

”字右部所从还是有很多中间两画与两边竖画不相连,这从文中附录二所列乐浪郡及石岩里汉代纪年漆器中的字形可以看出来,这也正是周世荣先生将其释作“冃”的一个重要依据。虽然睡虎地秦简中的“朝”(

(睡·日甲159)

(睡·日乙157)

(睡·日乙165)

(睡·日乙169))字右部所从中间多不作“点”画,且上部多作左撇形,但比较可知,与同批简文中上列“舟”旁差别还是比较明显。不过从文中所列《银雀山汉简》中个别“朝”字的形体,以及《说文》“朝”字右部从“舟”的情况来看,可能在汉代“朝”字右部就已有不少人写作“舟”了,平坝元始四年盘中的“

”字作

,右部最上边多了一个斜撇,可能正是受到这种形近类化影响的体现。结合“

”字的较早字形(西汉初年马王堆简帛文字中的字形),再加上“朝”字并不从“舟”的实际,以及“朝”字右部所从的偏旁和“舟”旁在后代的混同发展,我们认为“

”字右部所从与“朝”的早期字形右部所从相一致,而并非“舟”旁。

[25]也有少数“朝”字作:

(睡·日乙165)

(睡·日乙169)。

[26]也有少数“朝”字作:

(马·养129)

(马·九374)。

[27]马承源《上海博物馆藏战国楚竹书(五)》页299,上海古籍出版社2006年。

[28]范常喜《〈上博五·三德〉札记三则》,简帛网,2006年2月24日。

[29]魏宜辉《试析古文字中的“激”字》,简帛网,2006年3月29日。

[30]陈斯鹏《读〈上博竹书(五)〉小记》,简帛网,2006年4月1日。

[31]宗福邦、陈世铙、萧海波《故训汇纂》页1797,商务印书馆2003年。

[32]不过需要指出的是“漆淖”连用见于文献,《吕氏春秋·别类》:“漆淖水淖,合两淖则为蹇,湿之则为干。”高诱注:“蹇,强也。言水漆相得则强而坚也。”陈奇猷校释:“马叙伦曰:漆喜湿,得润则易干而坚,故高以坚强释蹇字,然字当作‘院’。《说文》:‘院,坚也。’《庄子·秋水篇》‘与道天蹇’,崔譔本‘蹇’作‘浣’,此寒、完声通之证。奇猷案:……马以‘蹇’为‘院’之假字,信然。蹇、院古音皆隶元部,自可通假。又案:漆液之性,易在湿空气中凝固,故着漆之器必置潮湿之处或搁水盆之上。此文所言,即此物理现象也。”(陈奇猷《吕氏春秋校释》页1645,学林出版社1984年。)可见我国古代漆器制作的确比较注重以湿干漆这道工序,而且“淖”有“濡湿”“润湿”义,《广雅·释诂一》:“淖,湿也。”《素问·经各论》:“热多则淖泽,淖泽则黄赤。”王冰注:“淖,湿也。”《汉书·效祀志下》:“坚冰淖溺。”颜师古注:“淖,濡甚也。”《仪礼·士虞礼》:“敢用絜牲刚鬣,芗合嘉荐,普淖明齐溲洒。”王引之《经义述闻·仪礼》:“淖者,濡且浊之称。”以上材料对于论述后德俊等先生的观点是有利的,但是正如陈振裕先生所说:“据将字形隶定作“

”,而释“

工”为“阴工”,因字形错隶而不能为人所信服。我们在前面所述的上工中也已指明,每上一次漆后就要阴干一次,因此“

工”也就不可能是指专门操作漆膜干燥之工。况且,只是负责将漆器放人阴房干燥的工匠,应是杂工,漆器刻铭不会将其作为一个重要工种而列入。”(陈振裕《“洀”与“洀工”探析》,《楚文化与漆器研究》页523,科学出版社2003年。)可见,负责阴干的工人应该是贯穿于整个漆器制造过程的,所以这就不好解释遣册简中所记漆器有的有“

”字,而更多的是没有此字。由此看来,阴干工可能还没有达到能够勒其名为所造器物好坏负责的程度,或者说阴干工在汉代可能并不是可以影响所造漆器在工艺上有所不同的工种。所以我们也认为将“

工”理解为“阴干工”可能是欠妥当的。

[33]陈振裕《“洀”与“洀工”探析》,《楚文化与漆器研究》页523,科学出版社2003年。

[34]不知道这些涂过罩漆的与没有涂过的漆器在出土后是否还能看出二者的差别?不过按照周先生的这种观点,我们猜测二者应当有些许区别,但限于条件更囿于所学暂时只能是一种推测。

![]() ”字补议》,因本站技术问题,无法在标题在添加图片,故将“

”字补议》,因本站技术问题,无法在标题在添加图片,故将“![]() ”字以“□”代替。谨向该文作者表示歉意!

”字以“□”代替。谨向该文作者表示歉意!