水泉子漢簡七言本《蒼頡篇》考—在《說文解字》以前小學書中的位置

作者:福田哲之 發布時間:2010-11-26 16:04:49(島根大學教育學部)

(首發)

序言

據《漢書》藝文志(六藝略,小學)、《說文解字》(以下略記為《說文》)敘記載,《蒼頡篇》是作為秦始皇統一文字的一環,由李斯等所作的識字書,進入漢代后也被繼承下來,給予了漢代小學書的成立以很大的影響。唐代以後亡佚,長期以來實態不明。經過對20世紀以後出土的漢代《蒼頡篇》殘簡的分析,對其整體內容和構造的研究有所進展。其呈四字句和二句一韻的形式,含有陳述式的句子,并由集中排列有關同類事物文字的羅列式句子構成,明顯具有一種事物分類的形態[1]。可是,2008年8月從甘肅省永昌縣水泉子M5漢墓出土的木簡(以下,略記為水泉子漢簡)中,檢出了迄今為止不為人知的七字句《蒼頡篇》殘簡(以下略記為七言本《蒼頡篇》)約140枚,帶來了新的發現。七言本《蒼頡篇》迄今已公布了70餘枚殘簡的釋文(含圖版46枚),關於其作者以及成立時期的問題,也由張存良先生以及胡平生先生進行了一定的討論[2]。本稿在這些先行研究的基礎上,對七言本《蒼頡篇》加以探討,試以明確其在《說文》以前的小學書中的位置。

一、有關七言本《蒼頡篇》的作者、成立時期的先行研究

張存良先生認為,七言本《蒼頡篇》是在原本《蒼頡篇》的四字句下附加三字而成的,在明確了其“(一)七言成句,字有重復”“(二)句句成韻,分章換韻”“(三)文字時或古體,書寫頗多訛俗”等特點外,還從《漢書》藝文志的記述中,指出了揚雄的《蒼頡訓纂》或杜林的《蒼頡訓纂》的可能性[3]。對此,胡平生先生以“其一,揚雄所撰《訓纂》與《蒼頡》是兩種書,是沒有復字的”,“其二,字數不對”,“其三,七言本文字多俗語俚語”等三點,否定了張存良先生認為作者是揚雄或杜林的見解,認為七言本的作者不是當時的文壇大帥,而是活躍在民間的“閭里書師”,大概是受到西漢中晚期相繼成立的《凡將篇》《急就篇》《元尚篇》等七言本字書的影響,“閭里書師”把《蒼頡篇》的四字句改成了七字句[4]。

胡平生先生還論及了七言本《蒼頡篇》的時代,贊同張文從“萬石君”推論其成立時期的上限是武帝時期的同時,關於張文沒有提及的下限,從與七言本《蒼頡篇》同時從水泉子M5漢墓出土的《日書》中可見的宣帝“本始二年”(前72)的紀年和出土器物以及木簡文字書風書體等的分析,指出M5漢墓的墓葬年代晚不到東漢而是西漢晚期,推定木簡的絕對年代為王莽纂漢以前的西漢諸帝時。並且,如果《蒼頡篇》的七言化是“閭里書師”受元帝、成帝時編纂的七言本字書影響而成的話,七言本《蒼頡篇》的編成年代和墓葬年代是基本一致的。

胡平生先生的七言本《蒼頡篇》不是揚雄或杜林所作的論點是極為妥當的,對此筆者沒有異議。但是在成立時期以及與此相伴的字書史上的定位方面,仍存在以下的問題。

《漢書》藝文志採錄的漢代小學書中,成立時期明顯是最初期的,有武帝時司馬相如所作的《凡將篇》。考察佚文便可得知《凡將篇》是具有七字句的小學書。即七言本字書在武帝時期已經存在,《蒼頡篇》七言化的時期,最晚也可上溯到武帝時期。因此,胡先生關於七言本《蒼頡篇》的成立,受到了元帝、成帝時期所作《急就篇》《元尚篇》影響的推測,是值得重視的假說之一。同時,就《急就篇》《元尚篇》以前的七言本《蒼頡篇》成立的可能性也還有充分再考的餘地。

以此問題為前提,作為推定七言本《蒼頡篇》的成立時期的指針,筆者想注目的是,從《漢書》藝文志中可知的《說文》以前的小學書系統。筆者以前曾經指出,和《蒼頡篇》有關的漢代小學書,從其關聯性可分為三個系統[5]。筆者認為,這樣的系統性同時也和時代性有密切的關係。通過確定七言本《蒼頡篇》在漢代小學書發展中的位置,對其成立時期的問題也能得出一定的結論。

下章將以此觀點對《說文》以前小學書的系統和七言本《蒼頡篇》的關係加以考察。

二、《說文》以前小學書的系統和七言本《蒼頡篇》的關係

首先引用《漢書》藝文志的書目以及小序[6],沿小序的記述來追溯小學書的發展過程,對屬於各個系統的小學書及其特色進行整理。《漢書》藝文志的書目中《蒼頡篇》以及與其有關的小學書將附以號碼,小序則從內容分為五個段落附以英文字母。其中留存下來的小學書只有③《急就篇》。史籀十五篇。周宣王太史作大篆十五篇,建武時亡六篇矣。

八體六技。

①蒼頡一篇。上七章,秦丞相李斯作。爰歴六章,車府令趙高作。博學七章,太史令胡母敬作。

②凡将一篇。司馬相如作。

③急就一篇。元帝時黄門令史游作。

④元尚一篇。成帝時將作大匠李長作。

⑤訓纂一篇。揚雄作。

別字十三篇。

⑥蒼頡傳一篇。

⑦揚雄蒼頡訓纂一篇。

⑧杜林蒼頡訓纂一篇。

⑨杜林蒼頡故一篇。

凡小學十家,四十五篇。入揚雄、杜林二家三篇。

A 史籀篇者,周時史官教學童書也。與孔氏壁中古文異體。蒼頡七章者,秦丞相李斯所作也。爰歴六章者,車府令趙高所作也。博學七章者,太史令胡母敬所作也。文字多取史籀篇,而篆體復頗異。所謂秦篆者也。

B 漢興、閭里書師合蒼頡、爰歴、博學三篇,斷六十字以爲一章,凡五十五章,并爲蒼頡篇。

C 武帝時,司馬相如作凡將篇。無復字。元帝時,黄門令史游作急就篇。成帝時,將作大匠李長作元尚篇。皆蒼頡中正字也。凡將則頗有出矣。

D 至元始中,徴天下通小學者以百數,各令記字於庭中。揚雄取其有用者以作訓纂篇,順續蒼頡,又易蒼頡中重復之字,凡八十九章。臣復續揚雄作十三章,凡一百二章,無復字,六藝羣書所載略備矣。

E 蒼頡多古字,俗師失其讀。宣帝時,徴齊人能正讀者,張敞從受之,傳至外孫之子杜林,爲作訓故。并列焉。

在A中,記載了周《史籀篇》和多依據其收錄字而成的秦《蒼頡》《爰歷》《博學》三篇的成立。

接下來在B中,記載了進入漢代后“閭里書師”合《蒼頡》《爰歷》《博學》三篇,以六十字為一章將全篇分爲五十五章,總稱為①《蒼頡篇》。

在C中,記載了據“蒼頡中正字”作成②《凡將篇》③《急就篇》④《元尚篇》等。據現存的《急就篇》分析,這些均屬於一方面依據《蒼頡篇》的收錄字,而一方面在內容或句式上加以全面改編的改編書,是為替代《蒼頡篇》所作的更簡便易學、學習效率更高的識字書。

在D中記錄了⑤《訓纂篇》的製作。《訓纂篇》收錄了《蒼頡篇》中未收字,屬於有順續意圖的續成書。從以下引用的與《說文》敘[7]的對應可知,與《蒼頡篇》同樣具有四字句,六十字一章的體裁,形式面也有繼承《蒼頡篇》的意圖。

孝宣時,召通倉頡讀者,張敞從受之。涼州刺史杜業、沛人爰禮、講學大夫秦近,亦能言之。孝平時,徴禮等百餘人,令説文字未央廷中,以禮爲小學元士。黄門待郎楊雄,采以作訓纂篇。凡倉頡已下十四篇,凡五千三百四十字,羣書所載略存之矣。

在此需留意的是,《訓纂篇》不是揚雄個人的著作,而是在徵集以小學元士爰禮為首的天下小學家百餘人於未央廷舉行國家小學研討后,集其成果而作的。爰禮作為通蒼頡讀的人物在《說文》中被特記下來。不難設想未央廷小學研討的中心題目即是《蒼頡篇》的正讀和續成。

在E中,記載了宣帝時張敞受齊人傳授《蒼頡篇》的正讀,以此為家學繼承下來的杜林作了《蒼頡篇》的訓詁書。這被認為是對應書目⑧《杜林蒼頡訓纂》以及⑨《杜林蒼頡故》的記述[8]。

關於⑦《揚雄蒼頡訓纂》,因在《漢書》藝文志的小序中見不到與其有直接聯繫的記述,所以在其性質方面的見解發生了對立。筆者從以下兩個理由,認為看作是含《蒼頡篇》文字訓詁的注釋書比較妥當。

第一點,是《漢書》藝文志的書目排列。在書目的排列上,將成立年代較古的著作先行排列的意圖,從成立時期已知的小學書的排列狀況即可明確得知。然而在①《蒼頡篇》以後,以《蒼頡篇》為母體的②《凡將篇》③《急就篇》④《元尚篇》等一系列改編書按成立順序進行排列,其後作為《蒼頡篇》的續成書班固在書目中新續入了⑤《訓詁纂》,因為以跨越了原來的《七略》中存在的《別字》和《蒼頡傳》的方式進行排列,所以同時存在有按內容排列的意圖也是毋庸置疑的。而且《訓詁篇》的配置,也顯示了班固續入的揚雄和杜林的著作並非是和其他小學書無關而被一起附加在了書目的末尾。因此,假如《揚雄蒼頡訓纂》為非訓詁書的話,應該配置在《訓纂篇》之後,但相反的是,其位於從書名被看做是《蒼頡篇》注釋書的⑥《蒼頡傳》和很明顯是《蒼頡篇》訓詁書的《杜林蒼頡故》之間,這也正好成為把《揚雄蒼頡訓纂》看做是訓詁書的佐證。

第二點,是《說文》序所引用的揚雄說的佚文。《說文》以所謂通人說引用揚雄有十三條。段玉裁把其中的五條推定為《揚雄蒼頡訓纂》的佚文。這些均為與訓詁有關,但佚文中該字到底是否為《蒼頡篇》中的文字尚不明確,段玉裁的見解也只能是一種臆測。然而在阜陽漢簡《蒼頡篇》中,明確存在有對應其中兩條的文字。因為如上所述揚雄的兩部著作中《訓纂篇》是收錄了《蒼頡篇》未收字的小學書,所以至少這兩條是《揚雄蒼頡訓纂》相關佚文的可能性極高,同時也是《揚雄蒼頡訓纂》為含訓詁的注釋書的有力佐證[9]。

這樣,《揚雄蒼頡訓纂》可認爲是含有《蒼頡篇》未收字的注釋書,另外從書名可知與《訓纂篇》也具有密切的關聯,所以不僅是《蒼頡篇》,還可考慮含有《訓纂篇》訓詁的可能性。依此推測的話,可認為《訓纂篇》和《揚雄蒼頡訓纂》同為受未央廷小學研討的成果影響由揚雄編述的小學書,前者作為集成《蒼頡篇》未收字的續成書,後者作為《蒼頡篇》及《訓纂篇》的訓詁書,功能分擔且密切相連。

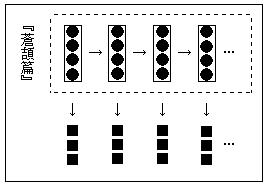

以上基於《漢書》藝文志的記述,對與《蒼頡篇》有關的漢代小學書的性質加以了分析,并將其分類為改編書、續成書、注釋書等三個系統。各小學書按系統分類后如[圖1]所示。

[圖1]《說文》以前小學書的系統

下面將基於此分類,考察與七言本《蒼頡篇》的關係。當前要重視的問題,不是如前面所討論的和單個小學書的關係,而是如果在這三個系統中存在與七言本《蒼頡篇》有關的系統的話,到底是哪個系統的問題。

首先,改編書系統是一面依據《蒼頡篇》的收錄字,一面對內容和句式加以全面的改編,來作成更簡便而高效的識字書。因此,把原封不動包含有《蒼頡篇》的七言本《蒼頡篇》看作是改編書系統的小學書是比較困難的。

接下來的續成書系統,其目的則是集成《蒼頡篇》的未收字,所以含有《蒼頡篇》的七言本《蒼頡篇》當然也不會是續成書系統的小學書。

那麼,與注釋書系統的關係又如何呢?注釋書系統的小學書均與《蒼頡篇》的註釋有關,即使內部包含有《蒼頡篇》也是非常自然。因此在系統類別方面,七言本《蒼頡篇》和注釋書系統的關係,便有了進行慎重考察的必要。

下章將在此結論的基礎上,以句式結構為重點對七言本《蒼頡篇》的性質重新加以考察。

三、從句式構成來看七言本《蒼頡篇》的性質

張存良先生認為在《蒼頡篇》原文的四字句後附加三字的作用是,“所增三字即是對前四字文意的一個順勢延伸,有簡單訓釋的意思,使前四字的意義更加完整或確有所指”[10]。這個見解,正確把握住了七言本《蒼頡篇》中附加部份的作用。但還需進一步補充強調的是,附加的三字最多只是對應於上面四字句,基本上沒有連接下面四字句的作用。也就是說,附加三字的目的,是爲了輔助理解各自上邊的《蒼頡篇》原文,而使識字學習更加方便。只理解為從四言字書改編為七言字書是不充分的。

具體例子,如七言本《蒼頡篇》第一章的第十一、第十二句[11]。

初雖勞苦後必安

卒必有憙□□□

《蒼頡篇》原文中本為“初雖勞苦,卒必有憙”,“初雖勞苦”以下新附加三字“後必安”后,結果與下句的原文“卒必有憙”之間在表達上發生衝突,而且“必”字也發生了重復。

假如附加三字時考慮過七言字書的改編問題,那麼這種狀況就正好可以說明胡文所指的“顯現草率匆促,不是深思熟慮之作”等七言本《蒼頡篇》的性質。但是,如果“後必安”三字只不過是接著上句“初雖勞苦”而加上去的,從剛開始就沒有過多考慮和下句“卒必有憙”的關係的話,這種現象倒不如看做是七言本《蒼頡篇》在句式構成上的特色。

如前所述,張文中指出附加三字中重復字較多,這種現象也正說明了下邊三字的第一義不過是對《蒼頡篇》原文的四字進行敷衍和訓詁,而作為識字書的一個共識,即儘量排除重復字的意識則比較稀薄。

關於以上一點,試舉以羅列式句子為主的事物分類形態的部份為例,和改編書系統的《急就篇》進行比較。首先,為把握前後句的聯繫,從七言本《蒼頡篇》中阜陽漢簡《蒼頡篇》以及敦煌漢簡《蒼頡篇》的對應中,舉出可復原編聯的三例,接著引用《急就篇》第十八章的車馬相關部份和第廿二章的疾病相關部份[12]。

○七言本《蒼頡篇》

暫9[封二:2]+暫4[封二:1](阜陽C025)

暫29+暫28(阜陽C026)

暫44+暫41+[封二:6](阜陽C032+ C033 +C034 敦煌漢簡1836)

○《急就篇》

第十八章(車馬相關部份)

第廿二章(疾病相關部份)

七言本《蒼頡篇》的七字句,均與以上所示例子相同,由《蒼頡篇》原文的四字句與對其敷衍,訓詁的三字組合而成[13] [13]。一方面,類似的句法在《急就篇》中,如前引用的第十八章的第七句和第廿二章的第八句等並不少見。然而《急就篇》並不像七言本《蒼頡篇》一般從頭到尾全句都是相同構成,基本上是以同類事物的相關文字進行集中排列的羅列式句占中心位置,其中交織敷衍、訓釋形式的句子。相反,在七言本《蒼頡篇》中,很難見到在《急就篇》中多見的一句七字以同類事物名構成的例子。以上敘述的七言本《蒼頡篇》和《急就篇》在句式構成上的差異如用圖簡單表示即如[圖2]。

[圖2]七言本《蒼頡篇》與《急就篇》的句式構成上的相異

七言本《蒼頡篇》 《急就篇》

七言本《蒼頡篇》雖然在七字句和押韻等誦習的便利性一點上,與《急就篇》等改編書系統的識字書之間具有共性,但在各句的句式構成方面卻有顯著的不同。從這些不同點來看,與其說七言本《蒼頡篇》是純粹的識字書,倒不如從對《蒼頡篇》各句進行釋義的廣義注釋書的一面,更能看出其特色。

但在此必須指出的是,即使說七言本《蒼頡篇》具有廣義的注釋書的性質,與《揚雄蒼頡訓纂》和《杜林蒼頡訓纂》《杜林蒼頡故》等訓詁書相比還是有很大的不同。如前章所述,《揚雄蒼頡訓纂》是建立在未央廷小學研討成果之上的訓詁書,《杜林蒼頡訓纂》《杜林蒼頡故》是集作為家學的小學而成的訓詁書,兩者均為與《蒼頡篇》的正讀有關的學術著作一點,從《說文》所引的揚雄說或杜林說即可窺知片鱗。而七言本《蒼頡篇》則與這些訓詁書的水平層次不同,是爲了把《蒼頡篇》作為識字書的初學者加深對《蒼頡篇》各句的理解而作成的,其目的只不過是爲了方便學習《蒼頡篇》。之前提到的胡平生先生所說的“七言本文字多俗詞俚語”,可以說是正明確顯示了七言本《蒼頡篇》具有的作為訓蒙書的性質。

四、在《說文》以前的小學書中七言本《蒼頡篇》的位置

根據前章的分析,下面將對七言本《蒼頡篇》在《說文》以前小學書的發展中加以定位,并對七言本《蒼頡篇》的成立時期加以考察。據《漢書》藝文志,秦的國定課本《蒼頡篇》在進入漢代後也經“閭里書師”合編、改章後被承襲下來,在西漢初期並沒有由漢人獨自作成識字書的形跡。這也許是由於處在建國後的變動期沒有顧及製作習字書,但最大的理由還是因為,承襲了秦文字政策的漢認為《蒼頡篇》還充分維持著其功能,因而沒有必要再去親自製作新的識字書。反過來也可以說明《蒼頡篇》作為識字書有著相當高的完成度。

漢人製作的最初的識字書《凡將篇》是由司馬相如完成的。估計最早也到了漢成立六十五年後的武帝時期(前141—前87)。儘管其間是否製作過新識字書的動向尚不明瞭,但基本上可以認為《蒼頡篇》到武帝時期依然佔據識字書的主流位置。

在以上狀況中引人注目的一個變化是,《漢書》藝文志中“蒼頡多古字,俗師失其讀。宣帝時,徴齊人能正讀者,張敞從受之”的記述。同樣的記述在《說文》敘中為“孝宣時,召通倉頡讀者,張敞從受之”。從這些記述可知,宣帝時期(前74—前49),《蒼頡篇》仍作為識字書在使用,但因多含古字正讀已有困難,發生了和時代不符的狀況。接下來的元帝時期(前49—前33)史游的《急就篇》、成帝時期(前33—前7)李長的《元尚篇》、以及由“蒼頡中正字”製作的改編書系統小學書的相繼成立也絕非偶然,正說明到西漢後期有了使用符合時代的新識字書替代《蒼頡篇》的必要。

以上的推測,通過從敦煌、居延出土的漢代簡牘資料中檢出的《蒼頡篇》殘簡或《急就篇》的殘簡也可以得到證實。敦煌漢簡和居延漢簡中檢出的《蒼頡篇》殘簡以及《急就篇》殘簡的大部份被認為是混在被廢棄的文書群中出土的官吏的習書。在此需要注意的是,在同出的文書中有不少記載有年號的有紀年簡。本來把有紀年簡和其他同出簡單純結合起來是很危險的,但如果同出的有紀年簡為復數,而且其年代可以確定在一定範圍的時候,把這些看作是一個年代的標準不一定就是無效的,再綜合個別的考察去大致地把握其年代的話,算出小學書使用的大致年代也是可能的。

從以上意圖加以分析的結果表明,敦煌、居延漢簡中《蒼頡篇》的同出有紀年簡的年代,幾乎集中在西漢末以前,而《急就篇》的同出有紀年簡的年代集中在從西漢末期到新以後。因此,敦煌、居延漢簡中從《蒼頡篇》到《急就篇》的移動時期,大致看來基本上可推定為西漢末。只是如依照敦煌、居延漢簡的性質的話,此年代不是該識字書開始流行的時期,而是顯示了用該識字書習得文字的官吏活動的時期,所以可推定最遲也在其十年或二十年以前的階段,即在西漢後期,識字書的主流從《蒼頡篇》移到了《急就篇》。如此通過對同出有紀年簡的分析,可以得知《急就篇》成立後,在比較短的期間內替代了《蒼頡篇》佔據了識字書的主流位置[14]。

在此需注意的一點是,一方面《急就篇》《元尚篇》等替代《蒼頡篇》的新漢代小學書相繼製成并流行開來,而另一方面,平帝時期(前1-5)在未央廷小學研討的成果的基礎上,揚雄作《訓纂篇》《揚雄蒼頡訓纂》,在東漢初期,杜林集張敞以來的家學作《杜林蒼頡訓纂》《杜林蒼頡故》。

發生這種狀況的原因可以認為是,雖然《蒼頡篇》在當時作為識字書已經不再符合時代要求,但反過來又因為保存了很多古字,并作為這些字正讀的貴重訓詁資料而被重視起來。結合西漢末年的政治情況來看的話,不難想像在其背後存在著王莽擁護古文學的跡象。

如按照以上的《說文》以前漢代小學書的發展狀況來看,七言本《蒼頡篇》的成立時期,應當認為在《蒼頡篇》依然佔據著識字書主流地位的西漢中期以前比較妥當。另外,從與張存良先生指出的成立年代上限基準“ 萬石君”一詞的關係推測,七言本《蒼頡篇》的成立時期,可以認為大約是在從武帝到宣帝時期。

如前所述,胡平生先生從與《急就篇》《元尚篇》等七言字書的影響關係,推定七言本《蒼頡篇》的成立時期為西漢後期。但是,在取代與時代不符的《蒼頡篇》而成的新識字書《急就篇》《元尚篇》流行以後的階段,受其影響為學習《蒼頡篇》而成立了七言本《蒼頡篇》的推測,從小學書的發展觀點來看,是否會有些不自然呢?確實從西漢末年到東漢,成立了《揚雄蒼頡訓纂》《杜林蒼頡訓纂》《杜林蒼頡故》等註釋書。但是,這些均是與《蒼頡篇》的正讀有關的訓詁為主,與以初學者為對象的七言本《蒼頡篇》的訓蒙書的性質相異。

如以上推測並無大錯,關於七言本《蒼頡篇》在《說文》以前的小學書中的地位,可以設想為以下兩種。

第一,七言本《蒼頡篇》是成立在武帝時期的《凡將篇》之前。此時,可以將七言本《蒼頡篇》定位於《蒼頡篇》與《凡將篇》及《急就篇》《元尚篇》的中間,可以設想秦代的四言本《蒼頡篇》經過七言本《蒼頡篇》到漢代的七言本字書,這樣一個小學書的階段性發展的過程。

第二,七言本《蒼頡篇》成立于《凡將篇》之後。此時,關於漢代七言本字書的成立,就難以設想為如前所述的階段性發展過程。但在此需留意的是,在《凡將篇》中含有《蒼頡篇》以外的文字和無重復字兩點上,可認為與後續的《急就篇》《元尚篇》的性質不同。《凡將篇》的此種性質,并沒有被《急就篇》《元尚篇》所繼承,其後續的二書僅把收錄字限定在“蒼頡中正字”,而且沒有完全排除重復字,可見其作為《蒼頡篇》的改編書,追求的是更為簡便高效的內容和形式。因此,可以說《凡將篇》作為《蒼頡篇》的改編書所處的先頭位置還處於未分化的階段,到《急就篇》以後,《蒼頡篇》改編書的性質才被明確下來。

因此,即使假設七言本《蒼頡篇》是成立在《凡將篇》以後,對於僅限於“蒼頡中正字”的、被純化的改編書《急就篇》《元尚篇》的成立,七言本《蒼頡篇》給予了其很大影響的推測也是可以完全可行的。

當然漢代七言本字書的成立背景,有必要考慮多種原因。例如胡先生指出的口語中言語變化的影響,也可以看作重要原因之一。但在此特別要注意的是,在七言本《蒼頡篇》和漢代七言字書之間存在有《蒼頡篇》這個堅實的共同基礎,可以設想更為直接的影響關係。因此,可以說七言本《蒼頡篇》在《說文》前史中,是占了一個作為填補秦代的四言本《蒼頡篇》和漢代的七言本字書之間空白的缺失環節(missing link)的位置。

結束語

水泉子漢簡的出土重新明確了七言本《蒼頡篇》的存在,本稿在先行研究的基礎上,從漢代小學書的系統和發展方面對其加以探討。其結果可以總結為以下三點。(一)七言本《蒼頡篇》,是爲了增進對《蒼頡篇》的理解和識字學習的方便,由《蒼頡篇》的四字句加上加對其進行敷衍和訓釋的三字而成的七字句所構成的,是具有廣義的註釋書性質的訓蒙書。

(二)七言本《蒼頡篇》的成立時期,從附加三字部份中可見的“萬石君”一詞和漢代小學書的系統和時代性的關係,可以推測為《蒼頡篇》仍然佔據識字書的主流位置的西漢中期的從武帝到宣帝時期。

(三)七言本《蒼頡篇》先行於《急就篇》《元尚篇》,更有存在於《凡將篇》以前的可能性,因此可以認為在秦代的《蒼頡篇》開展到漢代的七言本字書的過程中,佔據了很重要的位置。

最後在以上考察的基礎上,就七言本《蒼頡篇》和《漢書》藝文志著錄的小學書的關聯提出一個假說,來結束本稿。

如第二章所指出的,雖然從系統類別觀點來分析的話,七言本《蒼頡篇》和注釋書系統的關係引人注目,但卻與《揚雄蒼頡訓纂》以及《杜林蒼頡訓纂》《杜林蒼頡故》難以進行比較。在此要重新注目的是,包含在注釋書系統中“蒼頡傳一篇”的存在。此《蒼頡傳》沒有記錄作者名,而且因小序中也沒有言及,所以迄今基本上沒有被論及過。但是,此書名中有“傳”,且其後連續排列有《揚雄蒼頡訓纂》《杜林蒼頡訓纂》《杜林蒼頡故》,因此無疑是與《蒼頡篇》的注釋有關的書,另外從末尾的“入揚雄、杜林二家三篇”的班固的自注來看,班固補入的是揚雄以及杜林的著作三篇,可知《蒼頡傳》在劉歆的《七略》中已經存在了。

揚雄和杜林的注釋書,是以從佚文的分析,到文字的訓詁為主,與對《蒼頡篇》每句的句意進行敷衍、訓釋的七言本《蒼頡篇》的性質相異。如注意兩者的不同點的話,例如相對於《杜林蒼頡故》的“故(詁)”,《蒼頡傳》的“傳”有可能是,像把《蒼頡篇》的意思進行平易解說的七言本《蒼頡篇》一樣,具有廣義的注釋書意思的詞語。胡平生先生指出七言本《蒼頡篇》的作者為民間的“閭里書師”,從其訓蒙的性質也可以認為是非常妥當的推測,但從《蒼頡傳》中沒有記錄特定作者名的情況來看,也可知是消極地暗示著兩者的關係。

(附記)本稿為2010年度科學研究費補助金(基盤研究(C))《戦国簡牘文字の地域差に関する基礎的研究》(課題番号20520386)研究成果的一部份,據《東洋古典学研究》第29集(東洋古典学研究会,2010年5月1日)中所載拙稿而成。

(翻譯:白雨田)

(編者按:本文收稿日期爲2010年6月4日。)

[1]有關漢代《蒼頡篇》殘簡以及《蒼頡篇》的內容構造,參看羅振玉《小學術數方技書考釋》小學類,《流沙墜簡》一;王國維《蒼頡篇殘簡跋》,《觀堂集林》卷五;胡平生、韓自強《〈蒼頡篇〉的初步研究》,《文物》1983年第2期;林素清《蒼頡篇研究》,《漢学研究》,5巻1期,1987年6月;胡平生《漢簡〈蒼頡篇〉新資料的研究》,《簡帛研究》第2輯,1996年9月;拙著《説文以前小学書の研究》第二篇、第三篇,頁37-206,創文社2004年12月等。其後,斯坦因所獲未刊敦煌漢簡《蒼頡篇》殘片一千余枚在《英國國家圖書館藏斯坦因所獲未刊漢文簡牘》(上海辭書出版社,2007年12月)中公布,另外據2009年11月5日的《光明日報》登載的《北京大學收藏珍貴西漢竹書》,同年1月贈給北京大學的前漢中期的竹簡3300餘枚中含有《蒼頡篇》簡,完存有1200餘字。

[2]依管見,七言本《蒼頡篇》的先行研究主要有以下一些。

・張存良・呉葒《水泉子漢簡初識》,《文物》2009年第10期。

・ 復旦大学出土文獻與古文字研究中心讀書會(程少軒執筆)《讀水泉子簡〈蒼頡篇〉札記》,復旦大学出土文獻與古文字研究中心網站,2009年11月11日。

・張存良《水泉子漢簡七言本〈蒼頡篇〉蠡測》,《出土文獻研究》第9輯,頁60-75,2010年1月,武漢大学簡帛研究中心簡帛網1月29日重載。

・程少軒記録整理《水泉子簡〈蒼頡篇〉討論記録》,復旦大学出土文獻與古文字研究中心網站2010年1月17日。

・胡平生《讀水泉子漢簡七言本〈蒼頡篇〉》,武漢大学簡帛研究中心簡帛網2010年1月17日;《讀水泉子漢簡七言本〈蒼頡篇〉之二》,武漢大学簡帛研究中心簡帛網2010年1月21日;另外將兩篇合二為一的《讀水泉子漢簡七言本〈蒼頡篇〉》在復旦大学出土文獻與古文字研究中心網站2010年1月21日重載。

[3]張存良《水泉子漢簡七言本〈蒼頡篇〉蠡測》,《出土文獻研究》第9輯,2010年1月。

[4]胡平生《讀水泉子漢簡七言本〈蒼頡篇〉之二》,武漢大学簡帛研究中心簡帛網2010年

1月21日。

[5]以下,關於《説文》以前小學書的系統和發展的詳細論述,參看拙著《説文以前小学書の研究》第五篇,頁289-348。

[6]《漢書》,頁1719-1721,中華書局,1962年。

[7]《説文解字》,頁315,中華書局,1963年12月。

[8]《杜林蒼頡訓纂》與《杜林蒼頡故》兩書的關係,參看拙著《説文以前小学書の研究》第五篇第三章第二節,頁325-334。

[9]有關《揚雄蒼頡訓纂》的詳細論述,參看拙著《說文以前小学書の研究》五篇第三章第一節,頁321-324。

[10]張存良先生《水泉子漢簡七言本〈蒼頡篇〉蠡測》,頁65,《出土文獻研究》第9輯。

[11]以下七言本《蒼頡篇》的引用,參看前注[2]中列舉的先行研究論文。另外如張存良先生所指出的,七言本《蒼頡篇》中散見有訛體字和俗字的例子,從上述先行研究并適當加以校正。此外,七言本《蒼頡篇》的缺失部分中,從其他漢代《蒼頡篇》残簡中補充的文字,為參考起見在括號中表示。

[12]《急就篇》,《四部叢刊 續編》經部,商務印書館,1934年7月。

[13]不過,雖接《蒼頡篇》原文的四字句,例如“月夬胅瞢盲樂府師”的附加部份“樂府師”所接的不是“月夬胅瞢盲”全體而是後半二字“瞢盲”,不一定是接全部四字句全体一點有必要引起注意。

[14]從敦煌、居延漢簡中檢出的《蒼頡篇》残簡以及《急就篇》残簡和有紀年簡的關係,參看拙著《説文以前小学書の研究》第三篇第一章第三節,頁136-154;前注[1]中言及的斯坦因所獲未刊敦煌漢簡《蒼頡篇》的時代;大西克也《「史書」とは何か―英蔵敦煌漢簡及び秦漢楚地域出土資料を中心として―》,《出土文献と秦楚文化》第5号,頁32,2010年3月;從同一地點出土的有紀年簡均有宣帝時期年號一點,可推測其年代為宣帝時期或離此不遠的時代。另外,北京大學所藏西漢《蒼頡篇》簡的年代不詳,據《光明日報》的《北京大學收藏珍貴西漢竹書》,其他的竹簡中可確認“孝景元年”的文字。北京大學前漢簡的年代,大概為西漢中期,其多為武帝時期書寫。