長沙東牌樓東漢簡《光和六年諍田自相和從書》考釋

作者:侯旭東 發布時間:2014-02-21 09:01:04

(清華大學人文學院歷史系)

2003年湖南長沙東牌樓7號古井出土的東漢簡牘是繼走馬樓三國吳簡之後的又一次重要發現。這批簡牘數量不多,却爲內地出土的東漢晚期簡,彌足珍貴。2006年這批簡牘資料整理公布,爲簡牘與東漢歷史研究提供了新素材。這裏僅就其中的五號封檢(整理號,出土編號爲1001)在前人基礎上做進一步的考釋與分析。

一、釋文與斷句

五號封檢出土于長沙東牌樓7號井第二層,長23厘米,寬8.4厘米,厚0.8-2.6厘米,文字書寫在封檢內側凹槽中,上面起保護與覆蓋的木牘已不存。封檢外側四周均有墨綫,幷用二道墨綫分爲上下三欄,上下兩欄均繪有放射狀綫條,用途不明。該封檢文字有紀年,爲東漢靈帝光和六年(183),原文11行,書寫較爲整齊。

該封檢第10行做「監臨湘李永例督盜賊殷何言:實核大男李建與精張諍田自相和從書」,概括了文書的內容,可據此將封檢定名爲〈光和六年實核大男李建與精張諍田自相和從書,[1]簡稱〈諍田自相和從書〉。

封檢的釋文最早由王素先生發表在《文物》2005年第12期,幷加以考釋,[2]解决了釋讀上的多數問題,後復收入《長沙東牌樓東漢簡牘》一書中,[3]這兩種釋文一致,僅個別斷句前後有變化,[4]以下簡稱「釋文一」。北京大學中國古代史研究中心主持的「長沙東牌樓東漢簡牘研讀班」對該封檢的釋文與斷句做過一些訂正,[5]以下簡稱「釋文二」。

此外,裘錫圭、曹旅寧、周群對于其中個別釋文與用語做了進一步的考釋與分析,[6]黎石生與葉玉英據釋文一考察了地方行政制度、畝制、稅制、遺産繼承等;[7]賈麗英探討了出嫁女的財産繼承;[8]日本學者小嶋茂稔曾利用此封檢分析東漢時期臨湘的地方統治;町田隆吉則研究了涉案諸人的親屬關係,[9]諸文基本依據的是修訂後的「釋文一」。鄔文玲則對釋文與斷句做了進一步分析,幷考察了文書構成與涉案人物身份。[10]其實,儘管「釋文二」已有所改進,仔細對照圖版,推敲文字,釋文與斷句還有若干可商之處。茲先依封檢行款錄釋文于下:

先來討論釋文與斷句的改動。筆者的釋文主要基于「釋文二」,幷略有改動。

第1行,釋文二連讀,推求整個文書,是李永向中部督郵彙報處理李、精爭田事的經過,文書是由李永或其屬吏完成的,而此事實際是由督盜賊殷何具體經手的。李永所列的是殷何所做的彙報,「例」下應斷開。

第2行,釋文一與二均做「民大男李建自言大男精張、精普等。母姃有田十三石,」學者討論此封檢時亦未及此。諦審圖版,文字釋讀沒有疑義,但文意不通,問題出在對「等」字的理解上。此處「等」應是動詞,意思是「同」,[11]表示「相同」,幷非表示省略的名詞詞尾。通常「等」做動詞時多用「與××等」來表示,不過,在詩賦等文體中則常見「等」後直接加賓語的用法。曹植《文帝誄》有「壽終金石,等筭東父」之說,他的《上卞太后誄表》則雲「大行皇太后……齊美姜嫄,等德任姒」。[12]類似的例子頗多,不贅舉。這裏李建實際是說大男精張、精普與其母姃同樣有田十三石,表示精氏叔侄二人幷非沒有田地。下句「前置三歲,田稅禾當爲百二下石」,儘管「置」字含義還不清楚,但此句應是針對精張與精昔而說的,幷非指的是李建母親(精)姃田地的稅額。此時其母的田有八石尚在精張與精昔手中,且據後文精姃死時李建尚幼小,而自言時顯已成年判斷,光和六年上距精姃去世已過去多年,不可能再計算精姃名下田地的納稅額。[13]「當爲」表示以下數額是李建據常例做出的推斷而非實際交納的數量,他大概幷不掌握實際的交納額。

李建首先提出此點目的在于提示官府,精氏叔侄二人不乏耕地,這等于將此兩人置于搶奪他人田地的不利境地。李建在告官時就將主動權把握在自己手中。

第3行釋文一、二均做「檄到,監部吏役攝張、昔」,細審圖版,

第4行「所畀付彈處罪法明附證驗正處言」中「畀」字,釋文二改釋爲「界」,從字形上尚不能確定。其餘釋文均沒有問題。斷句應做「實核田所畀付。彈處罪法,明附證驗,正處言」,具體討論參鄔文玲文,只是筆者以爲「田所畀付」是實核的內容,指田的位置與持有情况,不應斷開。

第5行「前不處年中,升

第11行最後一字,原釋做「若」,通「諾」,裘錫圭先生認爲從字形看應爲「發」,幷指出最後一行意思是「九月廿六日打開」。[21]此說可從。查《簡牘帛書字典》,「若」字各種寫法中均可見到「口」或「口」的變形,與此字形不同;而與「發」[22]的草書一致。

另外,從唐代官府上行文書看,上級官員的批復雖位于文書的末尾,具體位置較爲自由,但很少見到置于左下角的,[23]東漢時期亦應如此吧。長沙出土的走馬樓吳簡J22-2540「吏許迪割米案」木牘上的「若」字就是位于左上角,即是一證。

另外,從唐代官府上行文書看,上級官員的批復雖位于文書的末尾,具體位置較爲自由,但很少見到置于左下角的,[23]東漢時期亦應如此吧。長沙出土的走馬樓吳簡J22-2540「吏許迪割米案」木牘上的「若」字就是位于左上角,即是一證。

二、〈諍田自相和從書〉所見督郵制度

封檢中提到三個官吏:監臨湘李永、督盜賊殷何與中部督郵掾,對于認識東漢後期長沙郡的督郵制度頗有幫助,不妨先予考察。

關于三個官吏,葉玉英有所涉及,不過還有分析餘地。[24]從行文用語不難看出此三官職的上下關係:督盜賊最低,監臨湘居中,中部督郵掾最高。整理者認爲監臨湘可能就是中部督郵,[25]不妥。裘先生已經指出,推測是中部督郵的下屬。[26]封檢第3行的「亟部吏」是動賓結構,意為迅速部署官吏。不妨從職位最高的中部督郵掾說起。

督郵多見于兩漢文獻與石刻、簡牘,前人亦有比較充分的研究。一致的看法是郡下分部,各郡不一,多者五部,少者二部,每部設一督郵。督郵職責一是督察,包括縣政、轄區內的豪右;二是督運郵書;三是奉詔捕系、追案盜賊、錄送囚犯、催租點兵、詢核情實之類。[27]過去學界注目的均是督郵本人,實際上督郵還有不少屬下,構成一套系統,這或是此封檢關于督郵制度的重要啓示。

設置督郵最初的用意當是監督郵書的傳遞,全稱是「督郵書掾」,督郵或督郵掾屬簡稱。[28]東牌樓簡中出現了「督郵書掾」,見簡156正面(出土編號1179,第五層出土),整理者引《後漢書·方術·高獲傳》「急罷三部督郵」注引《續漢書》「監屬縣有三部,每部督郵書掾一人」,更直接的證據是四川省昭覺縣出土的東漢光和四年(174)正月立的「卭都安斯鄉石表」。石表上出現的督郵李仁(第2行),在第5行與側面第2行則做「勸農督郵書掾李仁」、「部勸農督郵書掾李仁」,[29]勸農應是春耕時臨時性的差使,「部」上一字圖版不清楚,釋文做「曲」,屬上句,很可能是表示方位的詞。

督郵手下有負責文書的「督郵史」。敦煌懸泉出土的漢簡中多次出現了「督郵史」,西漢元帝建昭元年(前38)六月,敦煌太守彊與長史章以及丞敞下發的文書云:

告督郵史欣常,謂縣,……(Ⅱ90DXT0115③:92)[30]

次年二月由敦煌太守彊與行丞事的守部候脩仁共同下發的文書中亦云:

告督郵史衆√欣、主羌史江曾、主水史衆遷,謂縣,……(Ⅱ90DXT0216②:246)

編者在注釋中明確指出「督郵史:督郵屬下主文書之佐吏」。[31]此外,成帝陽朔元年(前24)文書有「督郵史章移縣置:刺史行部,錄田徒,宜居廷上,廷上不□□恩澤詔書

據上舉文書,督郵史居于郡長吏與縣、置之間,起上承下達之職,起草文書應是其具體職責。漢簡多有督郵下發的各種檄(如合檄、尺檄)與督郵記之類文書,[34]直接負責這些文書起草的可能就是督郵史。本文書中所謂「中部督郵掾治所檄」很可能亦爲其手下督郵史之類草擬的。

「中部督郵掾治所」 檄乃是下級在轉述時爲避免出現上級的名諱而使用的替代稱呼。西漢敦煌懸泉所出簡牘中亦多見,只是後者一般還是要提到督郵的姓,只是或以官稱「掾」,或以尊稱「卿」來代替稱名。如「縣泉置嗇夫良敢言之,督郵李掾治所記曰……」(Ⅱ90DXT0210①:79)、「縣泉置嗇夫敞敢言之,督郵凉掾治所檄曰……」(Ⅱ90DXT0214①:29)、

諸郡設督郵分部監督屬縣,每一督郵所督不止一縣。西漢時河東郡28縣,分爲兩部,汾北一部,汾南一部,[36]每一督郵監督的縣數均不少。據《續漢書·郡國志四》,東漢時長沙郡有13個縣級單位,若分爲中、東、西三部,[37]每部亦非僅監督一縣,實有必要再設置官吏具體負責監督每一縣。文書第3行說「亟部吏」云云表明督郵手下還有不少屬吏,具體負責監察各縣政務辦理訴訟,李永所任的「監臨湘」就是其中之一。

此類官吏在文獻中幷非無迹可尋。《漢官》載:河南尹員吏中有「四部督郵史部掾二十六人」,[38]此處應斷作「四部督郵史、部掾二十六人」,部掾應是上文所說的「監臨湘」一類小吏的通稱。26人中四部督郵史每部1人,計4人,餘下22人則是四督郵手下負責監督各縣的「部掾」,每縣1人,[39]實際的官稱應該是「監××(縣)」。這些部掾屬於河南尹927人員吏之內,應該是「郡吏」。

這種體制從西漢敦煌郡對懸泉置的管理中可以得到旁證。當時懸泉置行政上隸屬于敦煌郡效穀縣,懸泉置日常工作由置嗇夫負責,除了受效穀縣直接領導外,敦煌郡還派郡守屬吏,如守屬、都吏等擔任「監懸泉置」或「監領懸泉置」來管理,該郡的其他「置」亦如此。[40]郡對于「置」的管理存在兩個渠道,一是郡—縣—置;一是郡—監××置—置。督郵下設「監部吏」具體承擔監察某一縣的職責,與後一渠道類似。

文書中出現的「督盜賊」殷何,「釋文二」以爲「督盜賊」爲「門下督盜賊」的省稱。恐不確。 「門下督盜賊」爲郡吏,職主兵衛,防非常,居則巡察,出則導從,類似後世的侍衛隊長,[41]屬郡守親信且主要在郡廷任職,不可能遠赴屬縣下面的亭部處理爭訟案件。葉玉英已經指出,從文書使用下對上的「叩頭死罪敢言之」看,此「督盜賊」當爲「監臨湘」——一般而言,則是「部掾」——的屬下,絕非郡廷內的小吏。前引西漢末的尹灣漢簡五號木牘背面亦出現了此職,做「督盜賊四人請治所」,所謂「請治所」應是指由郡太守任用,「治所」這裏則應是郡守的代稱。此四人同樣屬於編外。本文書中出現的「督盜賊」儘管不是門下督盜賊,但也不能排除是從郡差遣下來的小吏的可能性。

通觀封檢內容,似可以認爲,東漢晚期的長沙郡存在著一個上下貫通的監察系統:郡下分部設督郵,督郵下則按縣設部掾,實際稱爲「監××(縣)」,部掾下至少設有督盜賊。[42]部掾應屬郡吏,督盜賊的所屬待考。這是一套與郡—縣—鄉—里幷行的系統,其官吏除了承擔一般的監察任務外,也擔當司法職責,負責解决民間法律糾紛。這套機構是限于長沙一郡,還是其他郡國也普遍設立,以及出現的背景,均有待進一步的研究。

督郵的司法職能至少自東漢初年就已存在,一直延續到南朝。《會稽典錄》載:鍾離意爲會稽郡北部督郵時,烏程縣出現一起侄子與伯父爭田訟案,鍾離意力排衆意,將田還給侄子,此事發生在東漢光武帝時。[43]《華陽國志·巴志》,東漢桓帝永興二年(154年)巴郡太守但望上疏中亦提到:“時有賊發,督郵追案,十日乃到”,亦證督郵的司法職能。長沙走馬樓三國吳簡J22-2540號木牘所載關于吏許迪割用鹽米案的調查文書中亦提到「被督郵敕,考實吏許迪」云云,[44]顯然,孫吳初年長沙郡的督郵依然主管法律案件的處理。《宋書》卷八五〈謝莊傳〉,大明元年(457)謝莊爲都官尚書,上奏改定刑獄,其中提到「舊官長竟囚畢,郡遣督郵案驗,仍就施刑。」謝莊認爲「督郵賤吏,非能異於官長,有案驗之名,而無研究之實」,提出改革方案。其建議是否施行,史無明言,但據此可知,時至南朝劉宋中,督郵依然在郡縣司法事務中發揮重要作用,[45]這一點,以往研究中不曾涉及,需要補充。

此文書所涉及的爭田一事李建告到了中部督郵處,由中部督郵掾發檄派遣下屬調查處理,督郵將此事委派給了「監臨湘李永」,命他速捉拿精氏叔侄核實,實際處理中李永則將此事進一步下派給了手下的「督盜賊殷何」。殷何則自己直接下到精氏叔侄居住的仇重亭部去調查。殷何完成調查後向李永報告,稱爲「解」,李永將報告抄錄轉呈上級。第10行末尾的「詣在所」所指應是中部督郵掾。按照漢代文書處理的通則,命令既然是由中部督郵掾下達的,處理結果就應反饋到中部督郵掾處,[46]而懸泉簡郵書傳遞記錄中確實出現過「詣督郵在所」之說。[47]

三、〈諍田自相和從書〉所見訴訟與財産繼承

通常,兩漢地方司法案件是由縣級官府負責,張家山出土的西漢初年《二年律令·具律》有明確規定,前人研究亦予以證實。[48]李建爲何告到了郡的中部督郵掾處?或是緣于自己爲羅縣人,與被告精氏叔侄不同縣。文書中只是明確指出李建之父李升爲羅縣人,李升在其妻,即李建之母精姃死後返回了羅縣,沒有確言李建的籍貫。不過,文書中提到精姃死時李建兄妹「尚幼少」,難以獨立生活,當隨其父回到羅縣。不同縣居民間的糾紛可能就需要由更上一級官府出面解决,因而告到郡督郵處。[49]

中部督郵掾在接到李建自言後,下檄委派屬下調查取證,這種做法與一般民事訴訟的處理方式幷無不同。[50]

此外,精氏叔侄「强取」精姃八石田發生在精姃死後,李建兄弟尚幼少時,李建的自言中說「比曉,(精)張、(精)昔不還田」,從强取到告發,歷時多年,「比曉」如裘先生所說,意爲「接連曉喻」,亦如鄔文玲指出的,說明李建提起訴訟前曾進行過私下交涉,未果。另一原因恐在于只有做爲嫡子的李建才有權繼承此八石田,而若起爭訟,則須待其成年。

漢代對于訴訟原告的資格有具體要求,西漢初年的《二年律令·告律》中就明確規定:「年未盈十歲及毄(繫)者、城旦舂、鬼薪白粲告人,皆勿聽」,此時規定要到十歲以上才可起訴他人,後來,這一年限當提高到成丁。《會稽典錄》載東漢光武帝時鍾離意爲會稽郡北部督郵,處理一起侄子與伯父爭田案件。案件發生在侄子年幼時,爭訟則到侄子「長大成人」才提出,[51]即是一例。因此,起訴必要等到李建成年,即成爲「大男」(15歲)後。

第3行「檄到,亟部吏收攝張、昔」。如學者所指出的,「檄」用途頗多,其中之一是下達命令,[52]本文書提到的「中部督郵掾治所檄」即屬此種。「檄到」漢代以來各種檄文常用語,起到標識作用,「檄到」以上爲陳述,之下則轉爲命令,如本文書所見。

第4行「考問張、昔,訊建父升」提到兩種不同的處理方式「考問」與「訊」,兩者常常連用或互訓,[53]似乎含義相當。仔細分辯,實有區別。「考」實包含了使用刑具拷打,[54]而「訊」則沒有動用刑具的單純問訊。自秦代以來,在案件處理上對于采取的手段就做過區分,《睡虎地秦簡·封診式·治獄》中就明確提出「治獄,能以書從迹其言,毋治(笞)諒(掠)而得人請(情)爲上。治掠爲下,有恐爲敗」,除了要求使用文書記錄外,强調使用行刑具拷打的「治掠」屬于下策。在《封診式·訊獄》中則對于何種情况下可以動刑更有具體規定。[55]在處理此案時之所以采取兩種不同的處理方式,當與三人在訴訟中的處境以及提供供辭是否順利有關:精張、精昔爲被告且理屈,自然不易交代實情;李升則爲原告之父,顯然會站在李建一方,亦無需隱瞞。不過,因李升爲羅縣人,其供辭可能幷非殷何訊問所得,而是發文至羅縣,由當地官員出面獲取的,再移送至殷何處。這一點在文書中沒有交代,蓋殷何認爲無關大局。

第7—8行「張、昔今年所畀建田六石當分稅」涉及的是官府最關心的田稅轉移問題,「分」有「予」或「與」意,[56]表示提供,「當分稅」意指應當交納田稅。此樁訴訟的處理完畢時間已到了該年九月十日,相當于公曆10月14日,當年的田作已基本結束。從長沙出土的孫吳嘉禾年間——距此文書四、五十年後——的走馬樓三國吳簡看,十月至十二月是臨湘百姓向官府交納米最集中的月份,九月亦有個別人交納,[57]東漢末年當亦如此。處理訴訟時精氏叔侄實際已經收穫了六石田當年的出産,儘管田地給予了李建,因此,從常理分析,亦當由精氏叔侄負責交納該年的田稅。明確此點當是官府所關注的。

還可注意的是,從文書看,精張與精昔叔侄似乎沒有分家。故第6行曰「張、昔自墾食宗田」,而行文中幾次出現以「精張」代表精張與精昔的表達,如第7行「張、建自俱爲口,分田。以上廣二石種與張,下六石悉畀還建」;還有第10行李永在向督郵彙報時將整個文書概稱爲「實核大男李建與精張諍田自相和從書」,均忽略了精昔,儘管李建的自言中包含了精昔。精氏叔侄或猶同居共爨。而精宗則已與精張、精昔分居,所以有自己的「餘財」。這一事例顯示東漢後期家庭分异情况還是相當複雜。

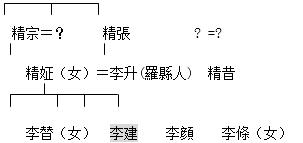

這裏有必要對訴訟的當事人之間的關係做一梳理。根據殷何的調查,李建與精氏叔侄存在親戚關係,案件中涉及的諸人間的關係詳見下表:

精張是李建母親的叔叔,是李建的外叔祖父,精昔則是其堂舅,關係不能說疏遠。關于李升與精姃的聯姻,學界向有不同的觀點,一種看法認爲李升是贅婿,[58]另一種觀點則相反。[59]鄔文玲對此做了細緻的分析,否定了贅婿說,[60]儘管在個別關鍵字的釋讀上還有分歧,她對兩人聯姻關係的總體判斷是正確的。

精宗與精姃相繼故去,精宗的遺財則應由精姃的嫡子李建,而非由其夫李升,繼承,當事雙方對此均無异辭,原因恐怕正是在于精宗與精張兄弟已經各自立戶別財,幷得到官府的認定。此外,夫妻雙方在婚後依然對自己的婚前所有的財産擁有處置權力,一方死亡,如果有子嗣,其財産由子嗣繼承。張家山漢簡《二年律令·置後律》規定「女子爲戶毋後而出嫁者,令夫以妻田宅盈其田宅。宅不比,弗得。其弃妻,及夫死,妻得復取以爲戶。弃妻,畀之其財。」(384簡)肯定了女子爲戶時對自家財産的處置權力,且即便在婚後,女子也繼續享有對這些財産的處置。對此,學界已有研究,[61]前引鄔文玲文亦多有討論。這一情况到了孫吳初年還是如此,走馬樓吳簡中所見的田畝記錄不少是「××妻」田畝,如:

簡1.500:黃桑妻項田長卅……廣□

簡1.3370: ·右區景妻田四町合廿六畝

簡2.4580:士區宰?妻軍田長一百卅

簡2.6230: ·右士黃卑(?)妻田九畝合……

簡2.6238:

區景妻又見簡1.3651與1.3833,均做「士區景妻苦」,下殘,簡1.3370「妻」後或奪一「苦」字。簡1.1458:

由于有嫡子,母親死後,財産首先由嫡子繼承,所以要由李建出面自言。李升在其妻死後幷安葬完返回了羅縣,實際已與精家沒有了關係,他在本案中只是充當證人,幷不能成爲原告。至于爲何要將兩石田給精氏叔侄,未必是因爲家族、宗族觀念增强的結果,很可能是因爲精氏叔侄在精宗死後安葬上出力不少,而給予的報答或補償。我們知道,東漢時期厚葬風氣盛行,埋葬死者花費不菲。

此案之所以能够迅速「自相和從」解决,應與中部督郵所下檄的傾向性很有關係。檄文最後云:「張、昔何緣强奪建田?檄到,亟部吏收攝張、昔,實核田所界付,彈處罪法,明附證驗,正處言」,第一句「何緣强奪建田」顯示中部督郵在僅聽取原告李建一面之詞,沒有取得精氏叔侄證詞的情况下已經認定精氏叔侄是依勢霸占李建的田産,幷命令屬下迅速捉拿。在這種情况下,精氏叔侄若再不退讓,可能就會遭到「彈處罪法」的處理,只能退還部分田地。官員在爭訟中匆忙下結論性意見的做法究竟是普遍現象,還是個例,其對百姓訴訟的影響是什麽,都值得進一步研究。

四、文書結構

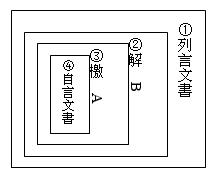

通過剖析文書出現官吏與訴訟,進而可以對文書的構成加以解析,從而瞭解案件的處理經過。整個文書是由三個文書或文書摘要整合而成,可以分成四件文書。不妨從外而內來分解。

該文書內容是監臨湘李永向其上級中部督郵彙報李建與精張、精昔爭田案的處理經過與結果,可稱爲文書①(列言文書)。文書①的1-10行筆迹相同,出自一人,應是李永或其手下書佐抄寫完成的。

文書①幷非由李永親自調查處理的,而是李永指派手下督盜賊殷何完成的,文書①實際是將殷何上報給李永的文書轉錄一份,呈交中部督郵。殷何上呈的文書原名應是「解」,從第1行「督盜賊殷何叩頭死罪敢言之」到第8-9行「何誠惶誠恐叩頭死罪死罪敢言之」均屬於此文書,殷何所上的「解」是文書②(解)。

文書②實際是由二部分組成。第一部分(A)是「中部督郵掾治所檄」,從第2 行至第4行的「正處言」,爲文書③(檄)。

文書③中又包含了民李建的自言,即從第2行「民大男李建自言」至第3行「民自言」,爲文書④(自言文書)。此爲李建的「辭」,在督郵下檄時可能是以附件(牒)的形式出現,在本文書中則摘要收入「檄」中。

第二部分(B),即「何叩頭死罪死罪」以下,至「敢言之」,是接到「檄」(文書③)後殷何的調查與案件處理經過。

具體言之,李建赴中部督郵掾處自言起訴,形成文書④:

民大男李建自言:大男精張、精昔等母姃,有田十三石。前置三歳,田稅禾當爲百二下石。持喪葬皇宗事以,張、昔今强奪取田八石;比曉,張、昔不還田。民自言。

這裏抄錄的應是自言的梗概,全文或在另外的牒文中。中部督郵接到自言文書(④),加上自己的初步傾向性意見,構成發布命令的檄(文書③):

中部督郵掾治所檄曰:民大男李建自言大男精張、精昔等母姃,有田十三石。前置三歳,田稅禾當爲百二下石。持喪葬皇宗事以,張、昔今强奪取田八石;比曉,張、昔不還田。民自言。辭如牒。張、昔何緣强奪建田?檄到,亟部吏收攝張、昔,實核田所界付,彈處罪法,明附證驗,正處言。

李永接到檄,委派屬吏殷何處理,殷何到亭部調查,幷請羅縣詢問原告父親,兩造和解,案件處理完畢,殷何將「檄」(的要點?)與調查處理經過匯總寫成「解」(文書②),呈交李永:

督盜賊殷何叩頭死罪敢言之:中部督郵掾治所檄曰:民大男李建自言大男精張、精昔等母姃,有田十三石。前置三歳,田稅禾當爲百二下石。持喪葬皇宗事以,張、昔今强奪取田八石;比曉,張、昔不還田。民自言,辭如牒。張、昔何緣强奪建田?檄到,亟部吏收攝張、昔,實核田所畀付,彈處罪法,明附證驗,正處言。何叩頭死罪死罪。奉案檄輒徑到仇重亭部,考問張、昔,訊建父升,辭皆曰:升羅,張、昔縣民。前不處年中,升

上述三個文書均經過删節,除省略細節外,還有各自文書形成的時間等。文書①即是目前見到的封檢,是李永在接到殷何的最終報告「解」之後本人或屬吏擇要抄錄,幷加上轉呈文書用語與標題而形成的回覆中部督郵的報告,文書的接受者應是中部督郵掾。以下爲四件文書相互包含關係示意圖:

此封檢發現于長沙,出土時已不見覆蓋其上的「檢」,則已送到中部督郵處幷經拆閱,第11行的日期與「發」字應是中部督郵的屬吏——也許就是其督郵史,收到文書幷拆閱後所注,九月廿六日是拆閱的時間。一般拆啓文書均要注明拆封者的職務與名字,居延簡中常見的有令史、尉史以及掾、士吏等,[62]此處不見,原因不詳。文書上幷沒有留下中部督郵的批復,或是緣于兩造已經自相和從,無需官府判决,數年後被丟弃置入井中。

仔細分析,此封檢儘管是由多份文書組成,不過每份文書只保留了主旨,且所包含的亦非涉案文書的全部。除了李永下達給殷何的文書外,殷何移送羅縣,請求訊問李升的文書,以及羅縣官吏獲得李升口供後給殷何的移文均未見。

前人在研究「解」時認爲此種作爲處理司法案件中形成的文書出現于三國時期,[63]現在看來,至少東漢末年就已存在。[64]

此封檢用文書詳細記錄訴訟與處理經過,是漢代國家以文書御天下的生動事例,顯示了文書與事務處理間的密切關係。

五 、「石」與「畝」:地方習慣與國家制度

封檢中出現的田地計算單位「石」引起不少學者的注意,幷做了多方的探討,大家均注意到在湖南地區,以及其他省份民間存在使用一石種子可以播多少畝地來計算田畝數量的辦法,[65]至于對應的具體畝數,各地幷不一樣,古今大概也有差异,自不必言。值得注意的是,湖南以及其他地區,這種習慣一直保存到現在,[66]至少湖南省可以追溯到東漢末年,前後延續了1800年。如果看看同在長沙出土的走馬樓三國吳簡,其中涉及田地的「嘉禾吏民田家莂」,以及竹簡中的田畝記錄,除了表示「塊」用的是「町」外,作爲計量單位的使用的却均是國家制度規定的240步一「畝」、百畝爲頃,如:

簡1.1637:領二年民田三百七十六頃六十五畝二百卅八步畝收米一斛二斗合四萬五千一百九十九斛一斗

這類資料極夥,不贅舉。走馬樓吳簡多爲百姓向官府交納賦稅的記錄、倉庫出入賬目,使用官方的規定幷不奇怪,令人驚奇的還是民間以「石」計算土地面積大小的方式的韌性,更需要關注的是官府對待民間習慣的態度。從封檢看,出場的各級官吏均遵從本地計算土地的習慣,未有异議。由此一例似可看出當時官府與民間的傳統之間,除了習見的前者對後者的改造之外,尚有遵從一面。

六、結論

以上在進一步考訂湖南長沙東牌樓出土東漢簡〈光和六年諍田自相和從書〉釋文與斷句基礎上,探討了其中出現的督郵系統的官吏、訴訟程序與財産繼承、文書結構等問題。簡文顯示東漢末長沙郡存在以諸部督郵爲首的貫通上下的司法監察系統,承擔跨縣的訴訟案件的處理。已婚婦女婚前自有田産依然與丈夫分開登記。 田畝以“石”計算自東漢一直流行到20世紀初,顯示官府對地方習慣的尊重。

本文寫作修改過程中先後得到邢義田、鄔文玲、吳麗娛、雷聞等先生多方惠助,2010年3月28日將本文提交北京吳簡研討班,又得到王素、馬怡、張榮强、凌文超、孫文博等先生的指教,5月4日提交香港中文大學主辦的「漢帝國的制度與社會秩序國際學術會議」,得到劉樂賢先生指教,謹此一幷致謝。

2010年4月25日修訂

2010年8月再次修訂

本文收入黎明釗主編《漢帝國的制度與社會秩序》,香港:牛津大學出版社,2012年,頁247-275。這裡刊發的是修訂稿。

(編者按:本文收稿時間爲2014年2月18日14:48。)

[1]王素先生最新將此封檢定名爲〈光和六年監臨湘李永例督盜賊殷何上言李建與精張諍田自相和從書〉,簡稱〈李建與精張諍田自相和從書〉,見長沙市文物考古研究所、中國文化遺産研究院,《長沙東牌樓東漢簡牘書法藝術》(北京:文物出版社,2010),頁1、6;不盡妥當。「實核」兩字反映文書主旨,當保留。

[2]王素,〈長沙東牌樓東漢簡牘選釋〉,《文物》2005.12,頁72-74。

[3]長沙市文物考古研究所、中國文物研究所,《長沙東牌樓東漢簡牘》(北京:文物出版社,2006),頁73-74。

[4]原文第四行「畀付彈處,罪法明附,證驗正處言」,後改爲「畀付彈處罪法,明附證驗,正處言」;最新释文斷做「畀付彈處,罪法明,附證驗,正處言」。

[5]長沙東牌樓東漢簡牘研讀班,〈《長沙東牌樓東漢簡牘》釋文校訂稿〉,《簡帛研究2005》(桂林:廣西師範大學出版社,2008),頁146-148。

[6]裘錫圭,〈讀《長沙東牌樓七號古井(J7)發掘簡報》等文小記〉,《湖南省博物館館刊》第三期(長沙:岳麓書社,2006),頁340-344;曹旅寧,〈長沙東牌樓東漢簡牘「李建與精張諍田案」中「石」的解釋〉,簡帛網http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=585(2010年2月10日搜尋);周群,〈用「六畝三分」來解釋長沙東牌樓東漢簡牘「石」時應謹慎〉,簡帛網http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=587(2010年2月10日搜尋)。

[7]黎石生,〈長沙東牌樓東漢簡牘《李建與精張諍田自相和從書》初探〉,《湖南省博物館館刊》第三期,頁345-349;葉玉英,〈東漢簡牘《和從書》所見東漢若干制度探索〉,《厦門大學學報》2009.6,頁100-105。

[8]賈麗英,〈從長沙東牌樓簡牘看漢代出嫁女的財産繼承〉,《光明日報》2007.7.13,第9版。李貞德在對漢唐女性財産權的討論中亦涉及此封檢,見〈漢唐之間女性財産權試探〉,收入李貞德主編:《中國史新論—·性別史分册》,臺北:聯經出版事業有限公司,2009,頁208-211。

[9]見小嶋茂稔,〈後漢孫吳交替期における臨湘縣の統治機構と在地社會—走馬樓簡牘と東牌樓簡牘の記述の比較を通して〉,收入(日本)長沙吳簡研究會編,《長沙吳簡研究報告》3(2007.3),頁18-19;町田隆吉,〈長沙吳簡よりみた「戶」について—三國吳の家族構成に関する初步的考察—〉,同上,頁40-41。

[10]鄔文玲,〈長沙東牌樓東漢簡牘《光和六年自相和從書》研究〉,《南都學壇》30.3(2010.5),頁10-18。

[11](西漢)劉安,《淮南子·主術訓》「有法而不用,與無法等」,高誘注,劉文典,《淮南鴻烈集解》(北京:中華書局,1989),卷9,頁297;(東漢)班固,《漢書》(北京:中華書局,1962),卷25,〈郊祀志上〉「與黃帝時等」,顔師古注,頁1228。

[12](唐)歐陽詢,《藝文類聚》(上海:上海古籍出版社,1999),卷13「帝王部·魏文帝」,卷15「後妃部·後妃」,頁243、288。

[13]鄔文玲提出「田稅禾」,似非爲向國家交納之賦稅,而是指土地所有者每年所能獲得的收益,即租稅收入。原因是若爲交納給國家的田租,數量過高(鄔文玲,〈長沙東牌樓東漢簡牘〈光和六年自相和從書〉研究〉,頁13)。此說未安。兩漢時期總的說來百姓的土地要交納「田租」,不過,長沙地區,孫吳嘉禾年間的實際情况比較複雜,大量的民田爲「稅田」,要交納一畝一斛二斗的「稅米」,另外還有「租田」,要交納「租米」,各類「限田」,交納各種「限米」,具體分析見侯旭東,〈走馬樓竹簡的限米與田畝記錄——從「田」的類型與納「米」類型的關係說起〉,長沙簡牘博物館、北京吳簡研討班編,《吳簡研究》2(武漢:崇文書局,2006),頁157-175。這種局面當非孫吳初年突然出現的,東漢末年便應如此。我還是傾向認爲此封檢中出現的「稅」均指向官府交納的「稅米」。

[14]這兩字的釋讀承劉樂賢先生在「漢帝國的制度與社會秩序國際學術會議」上指出,謹謝。

[15](清)王引之,《經義述聞》(影印道光七年本,南京:江蘇古籍出版社,2000),卷31〈通說上·處〉,頁743;《淮南子·兵略訓》「是故處于堂上之陰而知日月之次序」,俞樾曰,劉文典,《淮南鴻列集解》卷15引,頁510-511。

[16]葉玉英,〈東漢簡牘《和從書》所見東漢若干制度探索〉,《厦門大學學報》2009.6,頁104。鄔文玲:〈長沙東牌樓東漢簡牘《光和六年自相和從書》研究〉,頁15。

[17]參見趙平安《〈說文〉小篆研究》(南寧:廣西教育出版社,1999)所舉的「皆」、「偕」與「魯」字的寫法,頁23-24。

[18]趙平安研究漢字隸變時發現,隸變過程中漢字偏旁大量混同,其中就包括「亻」與「彳」,見《隸變研究》(第二版,保定:河北大學出版社,2009),頁57。長沙走馬樓吳簡中的竹簡中有不少「得」字便從「亻」,見簡壹·9136、9217、9293與貳·3164,參覃繼紅《〈長沙走馬樓三國吳簡·竹簡〉俗字研究》,碩士論文,西南大学中文系,2009年,頁50編號44。

[19]類似的用法見「侄」與「姪」;「你」與「妳」。

[20]如《漢書》卷八《宣帝紀》元康四年八月條,“又賜功臣適後黄金,人二十斤”,頁259,又參王輝《古文字通假會典》(北京:中華書局,2008),頁257引。

[21]裘錫圭,〈讀《長沙東牌樓七號古井(J7)發掘簡報》等文小記〉,頁344。關于漢代官文書中「發」字含義的綜合研究,見本書所收藤田勝久〈漢代簡牘的文書處理與「發」〉一文。

[22]陸錫興編,《漢代簡牘草字編》(上海:上海書畫出版社,1989),頁241;陳建貢、徐敏編,《簡牘帛書字典》(上海:上海書畫出版社,1991),頁694、566-567。

[23]此點承吳麗娛與雷聞先生教示,謹謝。

[24]小嶋茂稔注意到此封檢中督郵與這些屬吏間的關係,指出要考察其實質與具體職務,但沒有具體展開,見〈後漢孫吳交替期における臨湘縣の統治機構と在地社會—走馬樓簡牘と東牌樓簡牘の記述の比較を通して〉,頁19。

[25]《長沙東牌樓東漢簡牘》,頁74。

[26]裘錫圭,〈讀《長沙東牌樓七號古井(J7)發掘簡報》等文小記〉,頁342。

[27]詳參嚴耕望《中國地方行政制度史·秦漢地方行政制度》(臺北:史語所專刊45A,景印五版,2006),頁138-143;安作璋、熊鐵基,《秦漢官制史稿》(濟南:齊魯書社,1985),下册,頁105-111,安著在討論督郵第三項職責時說在完成這些職責時「督郵均可奉詔處置」(頁109),不妥。其實幷非事事均需奉詔,作者所舉事例亦多不見奉詔。楊鴻年,《漢魏制度叢考》(重印本,武漢:武漢大學出版社,2005),「郡督郵」,頁375-380。

[28]嚴耕望、羅新均已經指出這一點,分見《中國地方行政制度史·秦漢地方行政制度》,頁138-139、143-144;〈吳簡所見之督郵制度〉,《吳簡研究》1(武漢:崇文書局,2004),頁309。安作璋、熊鐵基則認爲督郵是簡稱,也是全稱,「督郵書掾」爲「督郵曹掾」之誤,不妥。見《秦漢官制史稿》下册,頁106。另有學者認爲「督郵」的「郵」指罪行或過錯,督郵就應訓爲察視屬縣、糾舉非法(貢紹海,〈略論漢代督郵〉,《山東師大學報》1988.4,頁44);「督郵」是「督郵掾」之省稱,乃是刺察有過錯者的屬吏(吳雲貴,〈漢代督郵管窺〉,《信陽師院學報》24.1(2004.2),頁106),「督郵者,即督查過尤也」,「督郵有一定部屬,主要是書掾」(姜維公:〈漢代郡域監察體制研究〉,《社會科學輯刊》2007.6,頁167、168),均不確。

[29]圖版與釋文見永田英正主編:《漢代石刻集成·圖版釋文篇》,京都:同朋舍,1994,頁228-229。此外,督郵書掾亦見于光和四年《無極山碑》,《隸釋》卷三,北京:中華書局,1985年,頁45。

[30]吳礽驤,〈說「都吏」〉引例7,《簡牘學研究》4(蘭州:甘肅人民出版社,2004),頁175。

[31]胡平生、張德芳,《敦煌懸泉漢簡釋粹》(上海:上海古籍出版社,2001),第232號簡,頁161。

[32]吳礽驤,〈說「都吏」〉引例8、例10,頁175。

[33]連雲港市博物館、中國社會科學院簡帛研究中心、東海縣博物館、中國文物研究所編,《尹灣漢墓簡牘》,(北京:中華書局,1997),頁101。

[34]吳礽驤,〈說「都吏」〉引例1、4、5、6、12與13,頁174-175。

[35]吳礽驤,〈說「都吏」〉引例4、5、19,頁174、176。

[36]《漢書》(北京:中華書局,1962),卷76,〈尹翁歸傳〉,頁3207。

[37]走馬樓吳簡中出現了中部督郵書掾與東部督郵書掾,如竹簡1.4359、1.4376、2.3595、3.3222,羅新認爲孫吳初年長沙郡便是分爲中、東、西三部,設三督郵,見〈吳簡所見之督郵制度〉,《吳簡研究》1,頁309-316。孫吳初年的設置當是承襲東漢而來。

[38]《續漢書》(北京:中華書局,1965),卷28,〈百官志五〉引《漢官》,點校者據汲本、殿本改「史」爲「吏」,頁3622、3635,實誤。

[39] 查《續漢書·郡國志一》,河南尹下轄21縣,據《漢書·地理志上》,西漢時河南郡有22縣,兩相比較,東漢時少「故市縣」,疑爲東漢初年所省,東漢末又增加一縣,復爲22縣,參李曉杰《東漢政區地理》(濟南:齊魯書社,1999),頁8。《漢官》成書年代不詳,無法斷定記錄的是何時的吏員情况。

[40]如元帝時遮要置亦設有「監遮要置史」,由「守屬」充任,太守任命,見Ⅱ0216②:241-244, 胡平生、張德芳:《敦煌懸泉漢簡釋粹》第76簡,頁69;又見Ⅰ91DXT0309③:119;Ⅱ90DXT0114③:525等;參張德芳〈懸泉漢簡中的「懸泉置」〉例15、17,《簡帛研究2006》(桂林:廣西師範大學出版社,2008),頁172-173。

[41]參嚴耕望《中國地方行政制度史·秦漢地方行政制度》,頁127-128。葉玉英認爲尹灣漢簡中的「督盜賊」不是「門下督盜賊」,而是督郵屬吏例督盜賊的省稱,見〈東漢簡牘《和從書》所見東漢若干制度探索〉,頁102,不確。

[42]周振鶴曾從漢代「部」概念入手,提出全國另有自上而下的監察系統:刺史部—督郵部—廷掾部—亭部,見〈從漢代「部」的概念釋縣鄉亭里制度〉,《歷史研究》1995.5,頁41-42。本文書在一定程度上支持此說,只是「廷掾部」的說法可能不確,應是每縣一部,設部掾。

貢紹海認爲漢代督郵有屬員,一般有三種:屬、書佐和負責雜務的卒史、小史,見〈略論漢代的督郵〉,頁44。作者是據一般曹掾情况推論,幷未舉出具體證據。

[43](宋)李昉等,《太平御覽》(北京:中華書局,1960),卷639「刑法部·聽訟」引,頁2863,(唐)杜祐,《通典》(北京:中華書局,1988),卷168,〈刑法六·決斷〉亦引此事,不過未云出處,頁4347;幷參《後漢書》卷四一〈鍾離意傳〉,頁1406。

[44]長沙市文物工作隊、長沙市文物考古研究所,〈長沙走馬樓J22發掘簡報〉,《文物》1999.5,彩版三,2,官府文書。

[45]嚴耕望,《中国地方行政制度史·魏晋南北朝地方行政制度》(影印四版,臺北:史語所專刊45B,1997)上册概述魏晋南朝督郵設置與職掌,側重于監察,僅附帶引用了《宋書·謝莊傳》,頁285-288。

[46]裘錫圭先生已經指出此點,〈見讀《長沙東牌樓七號古井(J7)發掘簡報》等文小記〉,頁342。

[47]如Ⅱ90DXT0314②:382,吳礽驤〈說「都吏」〉例2引,頁174。

[48]參張建國〈居延新簡「粟君債寇恩」民事訴訟個案研究〉,收入作者《帝制時代的中國法》(北京:法律出版社,1999),頁315-345;徐世虹,〈漢代民事訴訟程序考述〉,《政法論壇》2001.6,頁124-125;李均明,〈簡牘所反映的漢代訴訟關係〉,《文史》2002.3(總60輯),頁59-60。

[49]鄔文玲對此有討論,見〈長沙東牌樓東漢簡牘《光和六年自相和從書》研究〉,頁17。

[50]關于民事訴訟中受理了起訴的機關處理訴訟的過程,參籾山明〈居延出土的册書與漢代的聽訟〉,收入李力譯,《中國古代訴訟制度研究》(上海:上海古籍出版社,2009),頁131-135。作者认为“自言”或“自言书”是一种申诉书、申请书,同上,頁183-185。

[51]《太平御覽》,卷639「刑法部·聽訟」引,頁2863,幷參《後漢書》卷41,〈鍾離意傳〉,頁1406。

[52]參汪桂海《漢代官文書制度》(桂林:廣西師範大學出版社,1999),頁58-60。

[53]如《漢書》,卷59,〈張湯傳〉「訊鞫論報」,顔師古注曰:「訊,考問也」,頁2637。

[54]關于「考」,參沈家本《歷代刑法考·刑法分考》(北京:中華書局,1985),卷17「考囚」中的「考」,頁504-507;胡平生亦指出「考」另有「拷打」意,見所著〈長沙走馬樓三國吳簡牘三文書考證〉,《文物》1999.5,頁46。

[55]參籾山明〈秦代審判制度的復原〉,原刊《戰國時代出土文物の研究》,中譯本收入劉俊文主編《日本中青年學者論中國史 上古秦漢卷》(上海:上海古籍出版社,1995),頁265-267。

[56]王念孫疏證,《廣雅·釋詁三》(南京:江蘇古籍出版社,2000),頁97;《國語·魯語下》「仲尼在陳」「以分大姬」,韋昭注,徐元誥,《國語集解》(北京:中華書局,2002),頁204;《左傳·昭公十四年》「分貧振窮」,(西晋)杜預注,《春秋左傳正義》卷47,(清)阮元:《十三經注疏》(北京:中華書局,1980),下册,頁2076上。

[57]參侯旭東〈長沙三國吳簡三州倉吏「入米簿」復原的初步研究〉,收入《吳簡研究》2(武漢:崇文書局,2006),頁13注10;伊藤敏雄,〈嘉禾吏民田家莂における米納入狀况と鄉·丘〉,收入《長沙走馬樓出土吳簡に関する比較史料學的研究とそのデータベース化》(平成16年度~平成18年度科學研究費補助金〈基盤研究B〉研究成果報告書,2007年3月),頁104。

[58]黎石生,〈長沙東牌樓東漢簡牘《李建與精張諍田自相和從書》初探〉,《湖南省博物館館刊》第三期,頁346-347。

[59]賈麗英,〈從長沙東牌樓簡牘看漢代出嫁女的財産繼承〉,《光明日報》2007.7.13,第9版;葉玉英,〈東漢簡牘《和從書》所見東漢若干制度探索〉,《厦門大學學報》2009.6,頁104-105。

[60]鄔文玲,〈長沙東牌樓東漢簡牘《光和六年自相和從書》研究〉,頁16-18。

[61]李均明,〈張家山漢簡所見規範繼承關係的法律〉,《中國歷史文物》2002.2,頁29;臧知非,〈張家山漢簡所見西漢繼承制度初論〉,《文史哲》2003.6,頁75;王輝,〈試析漢代婦女的繼承權〉,《信陽師範學院學報》2007.4,頁126;賈麗英,〈從長沙東牌樓簡牘看漢代出嫁女的財産繼承〉,《光明日報》2007.7.13,第9版;池田雄一,〈呂后「二年律令」に見える妻の地位〉三「妻の財產權と相続權」,收入作者《中國古代の律令と社會》(東京:汲古書院,2008),頁521-529;李貞德,〈漢唐之間女性財産權試探〉,頁191-237。閻愛民在利用文獻研究漢代家庭成員間財産上的獨立性時也注意到這一現象,見《漢晋家族研究》(上海:上海人民出版社,2005),頁277-279。

[62]參汪桂海《漢代官文書制度》(桂林:廣西師範大學出版社,1999),頁148-152。

[63]唐長孺,《讀史釋詞·釋解〉,收入《魏晋南北朝史論拾遺》(北京;中華書局,1983),頁261-265。

[64]凌文超同學認爲此處「解」亦可釋爲動詞,表示「解釋」。「解」做動詞,在居延漢簡文書中常見。的確,在這裏做動詞亦通。不過,走馬樓吳簡關于嘉禾五年(236年)吏許迪割米案的文書(J22-2540)中已經出現了「傅前解,謹下啓」,「解」已是指一種說明性的文書,鄙意以爲「解」成爲一種文書的名稱應非遽然始自三國初,至少東漢末已然。

[65]曹旅寧,〈長沙東牌樓東漢簡牘「李建與精張諍田案」中「石」的解釋〉;周群,〈用「六畝三分」來解釋長沙東牌樓東漢簡牘「石」時應謹慎〉;葉玉英,〈東漢簡牘《和從書》所見東漢若干制度探索〉,頁102;鄔文玲,〈長沙東牌樓東漢簡牘《光和六年自相和從書》研究〉,頁12及注③。

[66]20世紀初,北洋政府進行的民商事習慣調查發現,在湖南湘陰縣依然保留著「田多以田種計算畝數」的習慣,以營造尺爲准,面積六畝三分即爲田一石,上田一石可收穀三十五六石,中田一石可收三十一二石,下田一石可收二十幾石。見前南京國民政府司法行政部編,胡旭晟、夏新華、李交發點校,《民事習慣調查報告錄》(北京:中國政法大學出版社,2000),上册第二編第十四章「湖南省關于物權習慣之報告」,頁357。

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有