從“握卷寫”到“伏紙寫”

作者:馬怡 發布時間:2014-03-19 09:01:36

(中國社會科學院歷史研究所)

中國古人的書寫姿勢,經歷過一個從“握卷寫”到“伏紙寫”的轉換過程。所謂“握卷寫”,是指不使用書寫承具,而以一手握持書寫材品,[1]另一手懸空而寫的姿勢。書寫材品包括簡冊之卷、帛卷、紙卷以及牘板、簡支等,因“卷”在其中佔據主導的地位,故如此稱之。所謂“伏紙寫”,是指將紙鋪放到案或桌上,伏在紙面而寫的姿勢。這兩種書寫姿勢一早、一晚,轉換是逐步進行的,經歷了漫長的時段。

書寫姿勢的轉換在書寫發展史上有重要的意義。它不僅同文人的筆墨活動、書畫作品等直接關聯,對於一般大眾的文化生活和社會風貌亦有影響,很值得關注。然而,在傳世文獻中,罕見詳細而具體的記載。但猶有蛛絲馬跡可尋,並非完全闕如。在古代的圖像資料中,則存留了不少寶貴而生動的信息,可供觀察、比對和揣摩。它們就是本文所要討論的對象。[2]

先要指出,同文字資料相比,圖像資料有其優長之處:直觀,生動,可包含多重信息,可展現場景,並提示場景中的人、物之間的關係等。但圖像資料也有弱點,將其用為史料時可能會遇到一些問題。第一,選擇與定位的困難。這裏說的是如何選擇圖像、如何判斷圖像的內容與時代之關係的問題。並非所有的圖像都與其時代同步,也有不同步的。這是因為,有些圖像是寫實的,有些圖像則含有虛飾的成份或復古的意味。當畫手因襲舊傳的稿本時,也會導致滯後。而當畫手用現世的樣貌或想像去摹繪前代的情形時,則又會導致提前。所以,即便我們知道某圖像的製作年代,也不宜貿然將該年代與圖像的內容簡單地對接,而要進行審視和推敲。就一般情況而言,將圖像用為史料時,應根據所研究的問題,盡可能選取較為紀實的、有代表性的或者可供比對的作品。第二,有些圖像的含義不易明瞭。通常,圖像所表達的意思對當時人來說是清楚的,即便沒有文字解說,也大致能懂。但對後代人來說就不同了。由於時間的阻隔,世事的遷移,其含義會漸漸模糊起來。加之圖像的信息大多是混雜的,不若文字清晰、明確,假如不細加考辨,就很容易誤讀。第三,由於圖像的特質,製作、複製與保存的困難,其數量遠遜於文字資料。與此相聯繫,圖像資料往往零散、孤立,因而其代表性也會受到限制。以上所說,都是我們在使用圖像時所應慎重考慮的。在本文中,由於所討論的問題與年代相關,故第一點最為要緊。

(一)從敦煌學郎詩中的“側書”說起

“敦煌學郎詩”是散見於敦煌遺文的“學生”、“學士”們的詩歌。其中,似可見到一些到有關書寫姿勢的信息。20世紀60年代末,在新疆吐魯番阿斯塔那363號唐墓出土了一件《論語鄭氏注》寫卷。卷內有抄寫者的題記,作“景龍四年三月一日私學生卜天壽”,“西州高昌縣寧昌鄉厚風里義學生卜天壽年十二”。“景龍”,唐中宗李顯的年號;“景龍四年”,710年。可知抄寫者卜天壽是唐代西州高昌縣人,一個十二歲的學生。[3]在《論語鄭氏注》的後面,卜天壽抄寫了數首詩詞,其中有一首《他道側書易》:

他道側書易,我道側書[難]。

側書還側讀,還須側眼[看]。[4]

這是一首“打油”體的五言詩,共二十字,其中多次提到“側書”。什麽是“側書”?這個問題引發了學者們的興趣和不同的意見。

《論語》抄本卷後的《他道側書易》詩

學者們的意見大致為三種。第一種意見由郭沫若提出。他最早注意到此詩,認為詩中的五個“側”字可能是“札”字的誤寫。並說:“我所理解的詩的大意是這樣:有人說從書本上札要抄錄是容易事,其實不容易;因為你要札要抄錄總要札出句讀來,而且還要有札錄的眼識。”[5]其說未安。因為“側”“札”的讀音差別較大,二字之間不似有誤寫的關係;而將“側書”解釋為“札要抄錄”、“側讀”解釋為“札出句讀”、“側眼看”解釋為“有札錄的眼識”,則顯得牽強。錢鍾書不認同郭氏的意見,但他也認為“側”字應是另一個音同的字。[6]

龍晦提出了第二種意見,認為“側”字沒有錯。他說:“‘側’校作‘札’於音變通轉無據……特別是在那樣早的時期,更無通轉之例……卜天壽這個小孩子可能如郭沫若同志所說,比較調皮,字雖寫得好,可能姿勢不正,甚至有側起寫字的習慣。所以他說:‘你說側起寫容易嗎?我說側起寫可不容易啊!側起寫還要側起讀,還要你側起看呢?’”[7]龍氏說“側”是“側起”,這個解釋有一定的道理,也得到了不少學者的認同。[8]但他認為“側書”與“卜天壽這個小孩子……比較調皮”有關,則似可商榷。因為在敦煌文書法藏P.3189號寫卷中有一首與之相似的詩《聞道側書難》:

聞道側書難,側書實是難,

側書須側立,還須側立看。[9]

此詩寫在《開蒙要訓》的後面。該處的題記是:“《開蒙要訓》一卷,三界寺學士郎張彥宗寫記”。《聞道側書難》和《他道側書易》這兩首學郎詩都專說“側書”,只在字面上有少許不同,似是同一首詩的不同傳本。有學者指出,這兩首詩和敦煌寫卷中的其它一些學郎詩顯示出了集體性的特徵,它們極有可能是唐五代間流行於西域地區學郎中的一種兒童語體詩,“相當於今天的兒歌童謠”。[10]按此,“側書”或許是當時的學郎們的一個頗為普遍的話題。而“他道側書易,我道側書難”,“聞道側書難,側書實是難”等詩句顯示,在學郎們中似乎還存在着關於“側書”之難易的討論或爭辯。可知“側書”應當不是某個小孩的“調皮”行為,而是一件令許多學郎感到困難的事情。

《開蒙要訓》抄本卷後的《聞道側書難》詩

柴劍虹提出了第三種意見,認為“側書”是寫胡語。他說:“卜天壽詩抄裏‘側書’這個詞語……究竟是什麼呢?我認為是在寫胡語,即當時也在敦煌、吐魯番地區普遍應用的少數民族文字。因為漢字是豎着寫的,從右到左,而有些胡語,如梵文、吐蕃文,是從左往右寫,是橫着寫的。那麼對於漢族學生來說,他就覺得是很困難的……這就說明漢族的學生也在學寫胡語。”[11]其說也值得商榷。誠然,梵文、吐蕃文等是從左往右橫寫的(即右行橫排),[12]但從左往右橫寫時書寫者的右手並不遮擋字迹,故無須“側讀”、“側眼看”,“側立書”、“側立看”。而且,像卜天壽、張彥宗這樣的漢族學郎當時所受的大抵是漢文化的教育,[13]所寫的也大抵是中文,包括抄錄《論語》等儒家經典、《開蒙要訓》等蒙學讀物以及其它的中文書籍等。不排除當時也會有胡、漢雙語的教育,一些人也會“學寫胡語”,但這恐怕不是一個很普遍的狀況,由此帶來書寫和閱讀困難、以致在漢族學郎中形成話題的可能性似乎也不太大。[14]

綜合上面的分析和考辨,我們或可得到這樣的推論:敦煌學郎詩中的“側書”之“側”不是誤寫;“側書”應是一種影響到書寫、閱讀之難易的書寫姿勢;年輕的學郎不喜“側書”,覺得困難;它有可能是唐五代間學郎們的一個議論的話題。那麼,這種被稱作“側書”的書寫姿勢究竟是怎樣的?它與當時流行的其它書寫姿勢有何不同?

(二)簡牘時代和紙時代早期的書寫樣貌

在紙時代以前,中國有過一個長達千年以上的簡牘時代。紙是在漢世出現的,並開始慢慢普及。但簡牘並未因此而廢止,而是與紙共存了數百年。《初學記》載《桓玄偽事》曰:“古無帋,故用簡,非主於敬也。今諸用簡者,皆以黃紙代之。”[15]桓玄當政的時間在5世紀初的東晉後期。我們可將這簡紙並用的數百年及後延的一段時間,即東漢至隋(約1—6世紀),視為簡牘時代至紙時代的過渡期或紙時代早期。

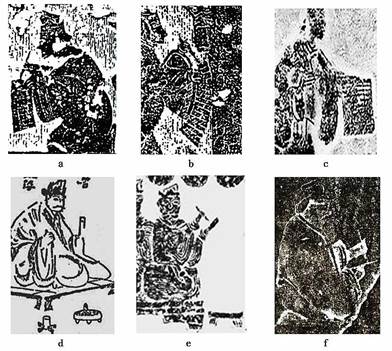

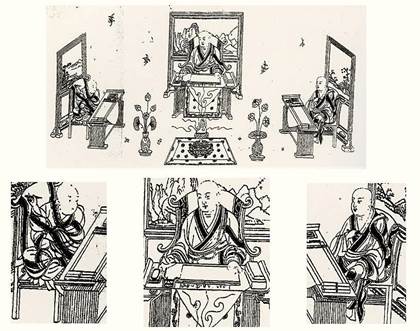

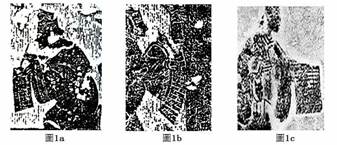

先來看使用簡牘時的書寫姿勢。關於簡牘時代的書寫,筆者已有專文詳論,[16]不贅述。這裏僅舉出書寫姿勢的圖像,以供比較。如圖1:

圖1.簡冊(見a、b、c),牘板(見d、e),簡支(見f),東漢

以上圖像依次為:a,東漢畫像石,山東嘉祥武氏祠,約桓帝建和元年(147年);b、東漢畫像石,山東陽穀八里廟;c、東漢畫像磚,四川什邡搜集;d、東漢壁畫(摹本),河北望都1號漢墓,靈帝光和五年(182年);e、東漢畫像石,江蘇徐州賈汪區汴塘镇;f、東漢畫像石,山東長清孝堂山石祠。[17]它們的年代皆屬東漢,圖中的書寫材品皆為簡牘。在該時期的有關書寫的圖像中,尚未見使用其它書寫材品的例子。可注意的是,書寫者或立或坐,坐姿皆為跪坐,書寫姿勢則都是“握卷寫”,不使用書寫承具。可以認爲,這樣的書寫樣貌,大約也是整個簡牘時代的書寫樣貌。

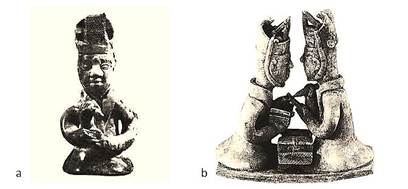

西晉的例子,如圖2:

圖2. 牘板:湖南長沙金盆嶺西晋墓書寫俑、對書俑,西晉

這是兩件出自湖南長沙金盆嶺晋墓的青瓷俑,[18]其年代為西晉惠帝永寧二年(302年)。左邊的是書寫俑(見圖2之a),該俑跪坐,左手握牘,右手執筆,作正待書寫狀。右邊的是同墓所出的對書俑(見圖2之b),為二人相對跪坐,中間有低矮的書案;其中一人左手握牘,右手執筆,正在書寫。可注意的是,他們的坐姿皆為跪坐,書寫姿勢也是“握卷寫”,不使用書寫承具。

東晉的例子,如圖3:

圖3.牘板:高句麗安岳3號墓(冬壽墓)壁畫,東晉

這是朝鮮黃海南道高句麗安岳3號古墳的前室西側室西壁的壁畫,[19]其年代為東晉穆帝永和十三年(357年)。墓主人冬壽,曾為前燕司馬,後逃亡高句麗。[20]圖中,墓主人右邊的男子為跪姿,其雙手捧持簡冊,簡冊上依稀可見編繩(見圖3之b)。墓主人左邊的男子,其頭側有榜題“記室”。此人似為立姿,其左手握牘板,右手執毛筆,正待書寫(見圖3 之a)。可注意的是,他的書寫姿勢也是“握卷寫”。

以上,圖1至圖3顯示,從東漢到東晉初(約1—4世紀),在有關書寫的圖像中,使用簡牘時的書寫姿勢全都是“握卷寫”。無論書寫者是立(見圖1之b、c,圖3)還是坐(圖1之a、d、e、f,圖2之a、b),坐於地還是坐於枰、榻,無論身前有無書案(圖1之e、圖2之b有低矮的書案),都以一手握持書寫材品,另一手持筆,懸肘、腕而書,不使用書寫承具。還要強調的是,圖中眾坐者的坐姿一律為跪坐,而跪坐的坐姿是不便使用書寫承具的。[21]

不過,在較晚的時候,也有略顯不同的例子。如圖4:

圖4.牘板:吉林集安洞溝舞踴墓壁畫,高句麗

這是吉林集安市洞溝古墓群禹山墓區中部舞踴墓的壁畫,[22]其位置在藻井第三層疊澀,年代為4世紀中葉。圖中,一男子坐榻上,左腳垂落地面,右腳搭放在左股上。其左手所握似為牘板,右手執筆,正在書寫。可注意的是,書寫者的姿勢仍是“握卷寫”,不使用書寫承具;但坐姿已改,不再是跪坐,而是變得較為隨意自由。

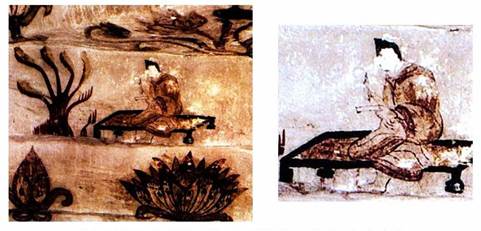

下面來看使用紙時的書寫姿勢。如圖5:

圖5.紙卷:《女史箴圖卷》,東晉

這是《女史箴圖卷》(唐摹本,局部),[23]作者顧愷之(約345—406年),東晉人。圖中,一女子站立,左手握着反捲的紙卷(書寫面在外),[24]右手執毛筆,正在書寫。可注意的是,其書寫姿勢仍是“握卷寫”,與用簡牘時相同。

又如圖6:

圖6.紙卷:高句麗德興里古墳壁畫,高句麗

這是朝鮮平安南道南浦市德興里古墳壁畫,其年代為永樂(高句麗廣開土王高談德年號)十八年(408年)。[25]圖中,右邊有二人站立,靠前者左手握着反捲的紙卷(書寫面在外),卷上有字迹,其右手執毛筆,正在書寫。前方的榜題為“射騎注記人”。可注意的是,其書寫姿勢仍是“握卷寫”,與用簡牘時相同。

又如圖7:

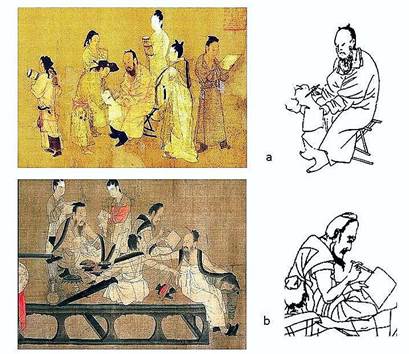

圖7.紙卷:《北齊校書圖卷》,北朝

這是《北齊校書圖卷》(宋摹本,局部),[26]作者佚名。[27]此圖描繪北齊天保七年(556年)文宣帝高洋命樊遜等人校訂五經諸史之事。上圖(a),書寫者坐在胡床上,垂腳。其左手持紙卷(一從者為其將紙卷展開),右手執筆,正在書寫。下圖(b),書寫者坐在大床上,似為盤腿。其左手持紙,右手執毛筆,正在紙的反捲處運筆。可注意的是,圖中眾坐者的坐姿都不是跪坐,並出現了可供垂腳坐的胡床;而書寫者的姿勢仍是“握卷寫”,無書寫承具,與用簡牘時相同。

又如圖8:

圖8.紙卷:傳北齊楊子華《勘書圖》,北朝

這是傳北齊楊子華所繪《勘書圖》(明末清初摹本,局部)。[28]圖中,左床上有一人盤腿而坐,低頭,其左手握着反捲的紙卷(書寫面在外),右手持筆托腮,正待書寫或在思考(見圖8之a)。右床上也有一人盤腿而坐,頭側轉,其左手握着反捲的紙卷(書寫面在外),右手持筆,正在書寫(見圖8之b)。可注意的是,圖中眾坐者的坐姿都不是跪坐;書寫者的姿勢仍是“握卷寫”,無書寫承具,與用簡牘時相同。

又如圖9:

圖9.紙卷:《授經圖》,隋代

這是《授經圖》,[29]作者展子虔(約550—604年),北周末隋初人。圖中,左邊有二人站立,矮者手持毛筆和硯,筆毫已染,硯中有墨痕;高者雙手握持紙卷,似是書寫甫畢或正待書寫;右邊也有二人,或持卷,或讀卷,皆席地隨意而坐。因畫面中未見書案之類的承具,可推測書寫者當為“握卷寫”,與用簡牘時相同。

以上,圖5至圖9顯示,自4世紀下葉起(約東晉中後期),在有關書寫的圖像中,書寫材品已由簡牘改換為紙;書寫者的坐姿已非一律跪坐,北朝時並出現了高坐具(見圖7之a)。[30]但是,書寫姿勢卻延續簡牘時代的舊傳統,仍是懸空的“握卷寫”,不使用書寫承具。書寫者以皆一手握持反捲的紙卷,另一手執筆,縱行而書,從右到左。

特別要指出的是,這種將紙卷反捲的作法當來源於簡冊。中國最早的書籍是寫在簡册上的。簡册是以狹長的簡支爲材,將其縱直排列,用繩子編連而成。中國古人席地跪坐的習俗,家具的低矮,硬質的書寫材料,導致了肘、腕懸空的“握卷寫”。其具體作法是,以左手握持向後反捲的簡册之册卷,右手執毛筆而書;字序為縱寫、左行。[31]圖像資料表明,在紙時代早期,紙卷的捲法與上述簡冊之卷的捲法是一致的。除了坐姿的改動外,書寫方式的變化不大。

關於本階段的書寫姿勢,文獻中有一些零散的記載。如《史記·趙世家》:“願為鄂鄂之臣,墨筆操牘。”[32]東漢人楊脩《答臨淄侯牋》:“又嘗親見執事,握牘持筆,有所造作。”[33]南朝梁人沈約《宋書·志第一·志序》:“每含毫握簡,杼軸忘飡。”[34]南朝陳人周弘讓《答王裒書》:“清風朗月,但寄相思,搦管操觚(案“觚”指簡牘),聲淚俱咽。”[35]則知用簡牘書寫時,對書寫材品的操控方式為“墨筆操牘”、“握牘持筆”、“含毫握簡”、“搦管操觚”等,是以單手來握持的。又,西晋人成公綏《隸書體》:“爾乃動纖指,舉弱腕,握素紈,染玄翰。”[36]西晉人潘岳《秋興賦序》:“於是染翰操紙,慨然而賦。”[37]東晉人謝靈運《山居賦》:“援紙握管,會性通神。”[38]則知用帛卷(“素紈”)和紙書寫時,對書寫材品的操控方式為“握素紈,染玄翰”,“染翰操紙”、“援紙握管”,仍是以單手來握持的,仍是“握卷寫”。

不過,在本階段的末尾,文獻中已出現了有關“伏紙寫”的零星記載。如《弘明集》卷一二載齊釋道盛《啓齊武帝論檢試僧事》曰:“伏紙流汗,謹啓。”[39]《隋書·文學傳·王貞》:“貞啟謝曰:‘……伏紙陳情,形神悚越。’”[40]在上述兩例中,都提到了“伏紙”。

(三)唐五代時期的書寫樣貌

唐代和五代十國時期(約7—10世紀),約當紙時代的中期,是印刷術盛行以前的紙時代。在本階段,簡牘已基本絕跡,而紙的使用則極為普遍。由於紙質輕,受墨性能好,便於書寫、攜帶和收存,加之其製作不繁費,價格較廉,故用量大增。此時的人們更加懂得紙的好處,也更加懂得利用紙。發明印刷術、將紙用為印刷材料就是一例,將書寫姿勢由“握卷寫”改為便利的“伏紙寫”也是一例。

此前,在簡牘時代,人們以硬質的簡牘為書寫材品,故書寫時可無須承具。在紙時代早期,紙是作為簡牘的直接替代品而被使用的,其質粗厚,[41]故人們仍握紙卷而書,就如同往昔之握簡牘。又因席地起居的舊俗,家具仍較低矮,沒有可以用作書承具的較高的書案,故“握卷寫”的姿勢沿襲不改。

但是,自唐代開始,情況漸漸起了變化。如圖10:

圖10.紙卷:《伏生授經圖》,唐代

這是《伏生授經圖》,[42]作者王維(701—761年,一说699—761年),唐人。此圖描繪西漢文帝時伏生授其所藏經典之事。圖中,伏生兩腿盤曲,席坐,姿態隨意,雙肘放在較高(席地坐時約可及腰)而寬的書案上,其旁置筆、硯。他右手握一展開的紙卷,左手在卷上指點。圖中人物的服飾、坐姿、家具、書卷等,皆與今存的漢代圖像資料(如壁畫、畫像石、畫像磚等)不合,當為唐人據其現世樣貌及想像所繪。可注意的是,其坐姿不是跪坐;書案較高而寬,與前不同(簡牘時代的書案低小,席地坐時約可及膝,可參看圖1之e、圖2之b)。圖中未繪書寫形貌,但這樣的坐姿和書案表明,“伏紙寫”的條件應已具備。

不過,書寫姿勢在此時還沒有完全改觀,在相當長的時間裏,似是處在一個較為混雜的狀態中。如圖11:

圖11.牘板:焉耆明屋壁畫,唐代

這是新疆焉耆明屋Mi.xiii佛寺北墻群上的壁畫,[43]唐代作品。左圖(圖11之a),一個坐在方杌上的高僧在講經,其左手執板,右手執筆;他的對面有四個席地跪坐的年輕僧人,其中三人亦執板、筆。可注意的是,這五個人的坐姿既有跪坐,又有垂腳坐,垂腳坐的坐具是高腳方杌;其書寫材品是牘板,書寫姿勢是“握卷寫”,不使用書寫承具。右圖(圖11之b),一僧人交腳而坐,從坐姿看,似坐在胡床之類的坐具上。前有一小桌(其高度在垂腳坐時約可及膝)。此人左手執板,右手執筆,正在書寫。可注意的是,書寫材品是牘板,坐姿是交腳坐,書寫姿勢是“握卷寫”,不使用書寫承具。

又如圖12:

圖12.紙卷:《六逸圖》,唐代

這是《六逸圖》(局部),傳唐人陸曜所繪,疑為同時代或稍後的摹本。[44]圖中,一男子踞坐於蒲團,正和小童漉酒。其旁邊的地面,放置墨硯、搭在硯上的筆和半展的紙卷。紙卷內有多列縱行墨迹,[45]應是方才寫就。因畫面中未見書案之類的承具,可推測其當爲“握卷寫”。本圖榜題作“陶潛葛巾漉酒”,則知此為東晋末南朝宋初人陶潛(約365—427年)的畫像。但其中方才寫就的紙卷卻是正捲的(從左向內捲),書寫面在內,似與時代不合(紙時代早期的紙卷的捲法為反捲,見本文圖5、圖6、圖7、圖8)。未知該時代是否也存在這種捲法。而可能性更大的是,此為唐人的捲法,為唐人據其現世情況和對前代的想像所繪。可注意的是,書寫姿勢是“握卷寫”,不使用書寫承具。

又如圖13:

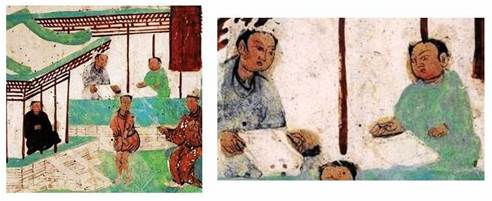

圖13.紙卷:敦煌莫高窟壁畫,中唐

這是甘肅敦煌莫高窟468窟的壁畫,[46]中唐作品。圖中,一位學郎赤腳立於學堂的庭院,正在接受體罰;旁邊廂房內,兩位學郎盤坐(?)觀望,身前為展開的紙卷。紙卷下或當有書寫承具,但因畫面模糊,且筆觸簡略,情況不詳。左邊著藍衣的學郎將雙手放在紙卷兩旁;右邊著綠衣的學郎左手抬起,右手張開,似正欲抓取擱在紙卷旁的筆。可注意的是,此為敦煌學郎的書寫圖,其書寫材品是紙卷,坐姿是盤坐(?),書寫姿勢是“伏紙寫”。

又如圖14:

圖14.伏案寫:安西榆林窟壁畫,中唐

這是甘肅安西榆林25窟北壁的壁畫,[47]中唐作品。圖中,一男子坐在書案前,左手扶一橫置的圓筒狀物,右手執筆,正在書寫。其坐姿被書案遮擋,不詳。而從書案的高度(席地坐時當約在腰上)看,似未使用垂腳坐的高坐具,有可能是盤腿而坐,或是坐在不太高的坐具上。[48]可注意的是,較高而寬的書案,書寫姿勢是伏案而書。

又如圖15:

圖15.紙張:摩尼教經書殘畫,晚唐至五代

這是新疆吐魯番地區K寺所出的摩尼教經書手稿中的插圖,[49]晚唐至五代作品。圖中,上下兩排人物穿白袍、戴白高帽,皆摩尼教徒。他們的坐姿被遮擋,不詳。而從其身前書案的高度(席地坐時約可及腰)看,似未使用高坐具,有可能是盤腿而坐。[50]多數人的手中執筆(有的人雙手皆執筆),案上紙平鋪,正在紙上書寫。可注意的是,盤坐(?),較高而寬的書案,書寫姿勢是“伏紙寫”。

又如圖16:

圖16.經折(?):安西榆林窟壁畫,五代

這是甘肅安西榆林19窟前室甬道北壁的壁畫,[51]五代作品。圖中,一守墓男子坐在廬門處,似為盤腿,身前是較小而窄的案(席地坐時其高度約在膝上,案面較窄),其上放置經文和抄寫經文的材品。[52]該男子左手握著一件書寫材品,右手執筆,當在書寫過程中。本圖可與後文圖20北宋的守墓寫經圖相比較。可注意的是,盤坐,較小而窄的案,書寫姿勢是“握卷寫”,不使用書寫承具。

又如圖17:

圖17.紙卷:《文苑圖》,五代

這是《文苑圖》(局部),[53]作者周文矩(約907-975年),五代十國南唐人。此圖描繪前代唐玄宗時江寧縣丞王昌齡與其詩友在琉璃堂雅聚之事。圖中,一男子將雙肘放在松旁的壘石上,左手托着半展的紙卷,右手持筆支頤,正在思索。可注意的是,此人手中的紙卷是正捲的(從左向內捲),書寫面在內;儘管所倚的壘石可作承具,但此人有可能仍是“握卷寫”。

又如圖18:

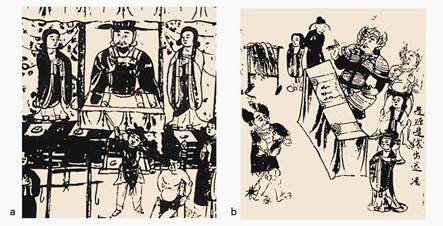

圖18.紙卷:敦煌文書之《佛說十王經圖》,五代

這是敦煌文書法藏P.2870《佛說十王經圖》之七(圖18之a)和十二(圖18之b),[54]五代作品。左圖(圖18之a),三七宋帝王坐在殿中,身前為一較高而寬的案,案上放置展開的紙卷和墨硯。他左手放在案上,右手提筆,正要書寫。其坐姿被遮擋,不詳。而從案的高度(席地坐時約可及腰)看,似是盤腿而坐。可注意的是,盤坐,較高而寬的案,書寫姿勢是“伏紙寫”。右圖(圖18之b),五道轉輪王坐在一較高而寬的案前,案上放置展開的紙卷,卷內有數列縱行的墨迹。他左手扶在膝蓋上,右手執筆,當在書寫過程中。從案的高度(交腳坐時約可及腰)和他的身形看,似是交腳坐在不太高的坐具上。[55]此二圖可與後文圖26南宋的“十王圖”相比較。可注意的是,交腳坐,較高而寬的案,書寫姿勢是“伏紙寫”。

又如圖19:

圖19.紙卷:《閘口盤車圖》,五代

这是《閘口盤車圖》(局部),作者不詳,當為五代(或北宋初)作品。[56]圖中,一吏坐在高案之前,從案的高度和其身後的椅背看,他應是垂腳而坐,坐具為椅子。該吏一手垂下,另一手在指點身旁的立者。案上有文具和展開的紙卷,卷內有數列縱行墨迹,似在書寫過程中。可注意的是,垂腳坐,高案,書寫姿勢是“伏紙寫”。

以上,圖10至圖19顯示,在唐五代,即紙時代中期,書寫姿勢基本為兩種,一是舊式的“握卷寫”(見圖11之a、圖11之b,圖12、圖16、圖17),一是新式的“伏紙寫”(見圖13、圖14[?]、圖15、圖18、圖19)。[57]書寫者的坐姿呈現多樣,有跪坐、盤坐、交腳坐、垂腳坐等,[58]坐具亦有高有低。[59]特別要注意的是,此時出現了書寫承具。當“伏紙寫”時,所用承具是較高而寬的案或高案。

關於本階段的“伏紙寫”,文獻中也有一些記載。如白居易《與元稹書》曰:“晝課賦,夜課書,間又課詩,不遑寢息矣。以至于口舌成瘡,手肘成胝。”又曰:“引筆鋪紙,悄然燈前。”[60]栁宗元《上廣州趙宗儒尚書陳情啓》:曰“方在困辱,不敢多言,伏紙惶恐,不勝戰越。”[61]李商隱《為舉人上翰林蕭侍郎啟》:“濡毫伏紙,億萬常心,干冒尊嚴,伏用戰灼。”[62]黄滔《與盧員外书》曰:“含毫汗下,伏紙魂驚。”[63]上述例子中的“手肘成胝”、“引筆鋪紙”、“伏紙”和“濡毫伏紙”等,都是“伏紙寫”或是與之相關的情狀。還應指出的是,本階段已稀見有關“握卷寫”的記載。

(四)宋代已降的書寫樣貌

從北宋開始(約10世紀下葉起),為中期以後的紙時代。其特徵是印刷術盛行,“伏紙寫”的書寫姿勢成為主流。此時的紙與先前有所不同。中國古代的造紙原料,西漢用麻,東漢亦用楮皮等樹皮,晉代亦用藤,唐末開始用竹。到了宋代,竹成为最主要的原料。竹紙的成本更低,價廉易得,又平滑受墨,因而大為普及。但它的缺點是拉力差,不夠堅韌。[64]这样的紙質,應已不大適宜捲為紙卷而“握卷寫”,而更適宜平鋪而“伏紙寫”與印刷。[65]

此時,人們的起居方式也有變化。席地坐的習俗漸近廢棄,家具普遍升高,[66]但這些變化的總態勢是趨向穩定。高承具的大量使用,對書寫有直接的影響。如圖20:

圖20.紙卷:《金剛般若波羅蜜經》,北宋

這是北宋刻本《金剛般若波羅蜜經》的扉畫(局部)。[67]此圖刻畫前代唐高宗永徽時(650—655年)喬卿明守墓刺血寫金剛經的故事。圖中,一男子在廬門處盤腿而坐,身前為一較高(席地坐時約可及腰)而寬的書案,案上鋪着展開的紙卷。該男子左手按紙,右手執筆,正在書寫。將本圖與前文圖16五代的守墓寫經圖比對,見兩者中的書案、書寫姿勢和材品皆有不同。可注意的是,盤坐,較高而寬的書案,書寫姿勢是“伏紙寫”。

又如圖21:

圖21.紙卷:《譯經圖》,西夏

這是元刻西夏文《現在賢劫千佛名經》上卷卷首雜裱的他經木刻版畫,年代當為西夏惠宗、崇宗時期(1068—1139年)。[68]此圖刻畫白智光法師主持譯經的情景。圖中,法師居中,左右各有兩排僧俗人物,其前放置低矮的書案(席地坐時約可及膝),書案上有筆、硯、墨等文具。僧人皆盤坐,左手或抬起、或握紙卷(紙卷的捲法不詳),右手執毛筆,正待書寫。畫面下方左右兩邊,垂腳而坐的分別是親臨譯經場的太后與皇帝。本譯經圖可與後文圖28明代的譯經圖相比較。可注意的是,盤坐,低矮的書案,書寫姿勢是“握卷寫”,不使用書寫承具。

又如圖22:

圖22.紙張:《解鹽圖》,北宋

這是北宋人唐慎微《經史證類備急本草》卷四的插圖《解鹽圖》。[69]圖中,一吏坐在高案前,其坐姿被遮擋,不詳。而從案的高度看,他應是在高坐具上垂腳而坐。案上有筆硯等文具和平鋪的紙張,紙張的右半部分有兩列縱行墨迹,可推測是從右到左,縱行而書。該吏雙手放在案上,知其書寫姿勢當爲“伏紙寫”。可注意的是,高坐具和垂腳坐,高案,書寫姿勢是“伏紙寫”。

又如圖23:

圖23.紙卷:《清明上河圖》,北宋

這是《清明上河圖》(局部),[70]作者張擇端(1085年—1145年),北宋人。此圖繪於宋徽宗宣和年間(1119---1125年),記錄了當時東京城的繁華面貌。圖中,臨街的店鋪內,一男子在高桌前垂腳而坐,坐具為交椅,桌上有文具和展開的紙卷。該男子左手放在紙卷旁,右手執筆,正欲書寫。可注意的是,高坐具和垂腳坐,高桌,書寫姿勢是“伏紙寫”。[71]

又如圖24:

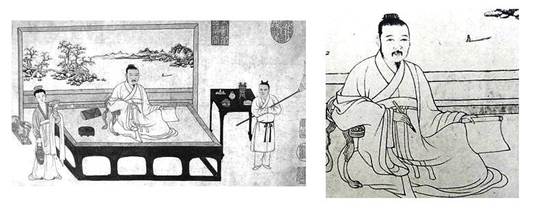

圖24.紙卷:《人物圖》,北宋

這是《人物圖》,作者佚名。從裝裱、印章、圖內畫屏的特色以及本圖的內容所表露的情趣來看,此是北宋徽宗時的作品。[72]圖中,一男子坐在床沿,左腿垂下,右腿盤起,坐姿隨意;其左手握一反捲的紙卷(書寫面在外),右手執筆,正待書寫。其服飾和室內的若干器物有六朝之風,故一些研究者認為本圖是王羲之的畫像。[73]該看法不無道理,但證據略顯不足,因為這也可能是某位慕古的宋人的畫像。還應指出,王羲之所在的東晉,如圖中男子那樣的坐姿已有,但不多見;床前和旁側的高腳桌則是五代和宋時樣式,[74]旁側的高腳桌上疊放的書冊也是較晚之物。不過,該男子所握紙卷的捲法卻頗具古意。以上種種,應是宋人以其對歷史的知識、記憶、想像兼喜好所繪。本《人物圖》可與後文圖27元代的《倪瓚像》相比較。可注意的是,隨意坐,書寫姿勢是“握卷寫”,不使用書寫承具。

又如圖25:

圖25.紙卷:《西園雅集圖》,南宋

這是《西園雅集圖》(局部),[75]作者馬遠(約1140-約1225年後),南宋人。此圖描繪北宋哲宗元祐元年(1086年)米芾、蘇軾等十六位名流在王詵府邸西園聚會之事。圖中,眾人或坐或立,圍在一張高而寬的大案旁,案上放置文具和展開的紙卷。米芾在案前俯首而立,身後有一方杌,其左手放在紙的下緣,右手執筆,正在書寫。書寫格式是縱行,從右到左。可注意的是,高坐具,高案,書寫姿勢是“伏紙寫”。

又如圖26:

圖26.紙張:《四七五官大王圖》(a),《五七閻羅大王圖》(b),南宋

左圖(圖26之a),是傳南宋人陸信忠所繪《地藏十王圖》中的《四七五官大王圖》。[76]圖中,五官大王坐在高案前,案上放置筆、硯和平鋪的紙。紙的右半部份有數列縱行墨迹,可推知是從右到左,縱行而書。從案的高度和該王身後的椅背看,他應是垂腳而坐,坐具為椅子。其左手按紙,右手提筆,正欲書寫。右圖(圖26之b),是南宋人金處士所繪《十王圖》中的《五七閻羅大王圖》。[77]圖中,閻羅大王的高案、坐姿、坐具等都與左圖中五官大王的相似,案上亦平鋪紙,紙上有多行墨書。其左手按在紙上,似在檢點;右手執筆,正待書寫。將此二圖與前文圖18五代的“十王圖”比對,見這裏的案已明顯升高,坐姿發生了變化,紙卷亦改為紙張。可注意的是:高坐具和垂腳坐,高案,書寫姿勢是“伏紙寫”。

又如圖27:

圖27.紙卷:《倪瓚像》,元代

這是元人所畫倪瓚像,作者佚名。[78]倪瓚(1301—1374年),元代著名畫家,清高博學而好古。圖中,倪瓚盤腿坐在床上,側倚一隱几,身旁放置三足圓硯和包在書槴中的卷軸;其左手握一紙卷,紙卷為正捲(從左向內捲),書寫面在內,右端下垂;右手執毛筆,正待書寫。從圖中的陳設和倪瓚的服飾、樣貌看,其復古之意顯然。但他的坐姿、隱几的用法、[79]紙卷的捲法卻不甚古,應是元人以其對歷史的知識、記憶與想像為之。將本圖與前文圖24北宋的《人物圖》比對,見二者皆文士像,皆復古,握持紙、筆的姿態略似,但細審便知紙卷的捲法不同。是元人或已不知更古的反捲之法。可注意的是,盤坐,書寫姿勢是“握卷寫”,不使用書寫承具。

又如圖28:

圖28.紙張:朱墨套印《金剛經注》,元代

這是元惠宗至元六年(1340年)湖北江陵資福寺所刊《金剛經注》的插圖,朱墨套印。[80]圖中,一老僧坐在高案前,案上放置硯臺和鋪開的紙,紙頁為“經折”樣式。從案的高度和此僧身後的椅背看,他應是垂腳而坐,坐具為椅子。其左手按在紙上,右手執筆,正在書寫,書寫格式為縱行,從右到左。可注意的是,高坐具和垂腳坐,高案,書寫姿勢是“伏紙寫”。

又如圖29:

圖29.紙張:《玄奘法師譯經圖》,明代

這是初刻《南藏》的扉畫《玄奘法師譯經圖》(摹繪),[81]明建文年間(1399—1402年)南京蔣山寺所刊。圖中,玄奘法師端坐正中,其身前放置高案,案上有硯臺等文具,紙平鋪。從案的高度和法師身後的椅背看,他應是垂腳而坐,坐具為椅子。其左手按在紙上,右手執筆蘸墨,正欲書寫。他的兩側各有一位僧人坐在椅子上,坐姿隨意自由,身前亦有高案,案上紙平鋪。二人皆右手持筆,正待書寫。圖中眾人的坐姿、書寫姿勢、書寫材品和家具等,應係明人據其現世的情況及想像所繪。將本譯經圖與前文圖21西夏的譯經圖比對,見二者的差別甚大。可注意的是,高坐具和垂腳坐,高案,書寫姿勢是“伏紙寫”。

以上,圖20至圖29顯示,從北宋開始(約10世紀下葉),即紙時代中期以後,書寫姿勢大抵為“伏紙寫”,“握卷寫”已很少見。這兩種書寫姿勢的轉換在南宋時基本完成。此後,書寫者的坐姿多為垂腳坐,坐具多為杌、椅子,書寫承具則多為高案、高桌。

關於這一時期的“伏紙寫”,文獻中也有一些記載。如蘇軾《上吕僕射論浙西災傷書》曰:“干冒台重,伏紙慄戰。”[82]黄庭堅《與黨伯舟帖》:“公書字已佳,但疑是單鈎,肘臂著紙,故尚有拘局不放浪意態耳。”[83]馮時行《和探山水有清音韻賦詩得有字》曰:“向來事朱墨,伏案蠒生肘。”[84]鄭獬《酬隨子直十五兄》:“發以鉅策健筆隨,鋪紙吐論語亦奇。”[85]上述例子提到了“伏紙”、“肘臂著紙”、“伏案蠒生肘”和“鋪紙吐論”等,所記述的都是“伏紙寫”,或是與之相關的情狀。

(五)書寫姿勢變遷過程試探

通過上文第二、第三、第四節對簡牘時代和紙時代早期(東漢至隋)、紙時代中期(唐五代)、紙時代中期以後(宋代已降)的相關圖像的考察,可以看出,中國古人書寫姿勢的變遷是同書寫載體、坐姿、坐具和書寫承具等四個因素相關聯的。現將這些情況歸納、整理成表,以便比對:

圖像所見中國古人書寫姿勢變遷對照表

|

圖號 |

朝代 |

年代 |

書寫 載體 |

坐姿 |

坐具 |

書寫 承具 |

書寫 姿勢 |

備註 |

|

1 |

東漢 |

約1—3世紀上葉 |

簡冊 |

跪坐 |

席地 |

無 |

握卷寫 |

畫像石、畫像磚、墓葬壁畫等 6種 |

|

立 |

|

無 |

握卷寫 |

|||||

|

立 |

|

無 |

握卷寫 |

|||||

|

牘板 |

跪坐 |

枰 |

無 |

握卷寫 |

||||

|

跪坐 |

榻 |

無, 案低小 |

握卷寫 |

|||||

|

簡支 |

跪坐 |

席地 |

無 |

握卷寫 |

||||

|

2 |

西晋 |

4世纪初 |

牘板 |

跪坐 |

席地 |

無 |

握卷寫 |

長沙青瓷俑 2種 |

|

牘板 |

跪坐 |

席地 |

無, 案低小 |

握卷寫 |

||||

|

3 |

東晉 |

4世紀中葉 |

牘板 |

立 |

|

無 |

握卷寫 |

冬壽墓壁畫 |

|

4 |

高句麗 |

4世紀中葉 |

牘板 |

隨意坐 |

榻 |

無 |

握卷寫 |

洞溝舞踴墓壁畫 |

|

5 |

東晉 |

4世紀下葉 |

紙卷 |

立 |

|

無 |

握卷寫 |

顧愷之·女史箴圖 |

|

6 |

高句麗 |

5世紀初 |

紙卷 |

立 |

|

無 |

握卷寫 |

德興里古墓壁畫 |

|

7 |

北朝 |

6世紀中葉 |

紙卷 |

垂腳坐 |

胡床 |

無 |

握卷寫 |

北齊校書圖 |

|

盤坐 |

床 |

無 |

握卷寫 |

|||||

|

8 |

北朝 |

6世紀中葉 |

紙卷 |

盤坐 |

床 |

無 |

握卷寫 |

傳楊子華畫作 |

|

9 |

隋 |

6世紀下葉 |

紙卷 |

立 |

|

無 |

握卷寫 |

展子虔·授經圖 |

|

10 |

唐 |

8世紀上葉 |

紙卷 |

盤坐 |

席地 |

案較高而寬 |

不詳 |

王維·授經圖 |

|

11 |

唐 |

7世紀—10世紀 |

牘板 |

垂腳坐 |

杌 |

無 |

握卷寫 |

焉耆明屋壁畫 2種 |

|

跪坐 |

席地 |

無 |

握卷寫 |

|||||

|

牘板 |

交腳坐 |

胡床(?) |

無 |

握卷寫 |

||||

|

12 |

中唐(?) |

8世紀下葉—9世紀上葉 |

紙卷 |

不詳 |

席地 |

無 |

握卷寫 |

傳陸曜·六逸圖 |

|

13 |

中唐 |

8世紀下葉—9世紀上葉 |

紙卷 |

盤坐(?) |

席地 |

不詳 |

伏紙寫 |

敦煌莫高窟壁畫 (學郎圖) |

|

14 |

中唐 |

8世紀下葉—9世紀上葉 |

紙(?) |

盤坐(?) |

席地(?) 不太高的坐具(?) |

案較高而寬 |

伏案寫 |

安西榆林窟壁畫 |

|

15 |

晚唐至五代 |

9世紀中葉—10世紀 |

紙張 |

盤坐(?) |

席地 |

案較高而寬 |

伏紙寫 |

摩尼教經書插圖 |

|

16 |

五代 |

10世紀 |

折頁(?) |

盤坐 |

席地 |

無, 案較小而窄 |

握卷寫 |

安西榆林窟壁畫 (守墓寫經) |

|

17 |

五代 |

10世紀 |

紙卷 |

立 |

|

壘石高而平 |

握卷寫 |

周文矩·文苑圖 |

|

18 |

五代 |

10世紀 |

紙卷 |

盤坐 |

席地 |

案較高而寬 |

伏紙寫 |

敦煌文書十王圖2種 |

|

交腳坐 |

不太高的坐具 |

案較高而寬 |

伏紙寫 |

|||||

|

19 |

五代 |

10世紀 |

紙卷 |

垂腳坐 |

椅子 |

高案 |

伏紙寫 |

閘口盤車圖 |

|

20 |

北宋 |

10世紀下葉—12世紀上葉 |

紙卷 |

盤坐 |

席地 |

案較高而寬 |

伏紙寫 |

佛經插圖 (守墓寫經) |

|

21 |

西夏 |

11世紀下葉—12世紀上葉 |

紙卷 |

盤坐 |

席地 |

無, 案低矮 |

握卷寫 |

佛經·譯經圖 |

|

22 |

北宋 |

約11世紀 |

紙張 |

垂腳坐 |

杌(?) |

高案 |

伏紙寫 |

正類本草·解鹽圖 |

|

23 |

北宋 |

12世紀上葉 |

紙卷 |

垂腳坐 |

交椅 |

高桌 |

伏紙寫 |

張擇端·清明上河圖 |

|

24 |

北宋 |

12世紀上葉 |

紙卷 |

隨意坐 |

床 |

無 |

握卷寫 |

人物圖 |

|

25 |

南宋 |

約12世紀下葉—13世紀初 |

紙卷 |

立 |

杌 |

高案 |

伏紙寫 |

馬遠·西園雅集圖 |

|

26 |

南宋 |

約12世紀下葉—13世紀下葉 |

紙張 |

垂腳坐 |

椅子 |

高案 |

伏紙寫 |

十王圖 2種 |

|

紙張 |

垂腳坐 |

椅子 |

高案 |

伏紙寫 |

||||

|

27 |

元 |

14世紀中葉 |

紙卷 |

盤坐 |

床 |

無 |

握卷寫 |

倪瓚像 |

|

28 |

元 |

14世紀中葉 |

折頁 |

垂腳坐 |

椅子 |

高案 |

伏紙寫 |

佛經插圖 |

|

29 |

明 |

約15世紀初 |

紙張 |

垂腳坐 |

椅子 |

高案 |

伏紙寫 |

佛經·譯經圖 |

說明:(1)此表收入本文所引用的圖像資料,共計38種。

(2)表中的“朝代”、“年代”,是指圖像本身的繪製時間,而不是指其內容所要表現的時代。

查看此表,我們或可對上述四個因素在書寫姿勢變遷過程中的作用得到幾點認識:第一,在此過程中,書寫載體是重要的因素,其變動甚巨,但不是決定性的因素。因為圖像顯示,書寫載體由簡牘改為紙的時間,要遠遠早於書寫姿勢由“握卷寫”改為“伏紙寫”的時間,兩者相差了數百年。第二,在此過程中,坐姿是重要的因素,因為如前所述,若不改掉跪姿,就不方便伏案,就不能進而“伏紙寫”。但坐姿同樣不是決定性的因素。圖像顯示,坐姿由基本單一的跪坐改為隨意坐的時間,[86]也早於書寫姿勢由“握卷寫”改為“伏紙寫”的時間。第三,在此過程中,坐具是不太重要的因素。因為是否使用坐具、使用何種坐具,同書寫姿勢是“握卷寫”還是“伏紙寫”似乎沒有很直接的關聯。圖像顯示,坐具的升高比案、桌等承具的升高要早。[87]最初出現的高坐具,並沒有相應的高承具來與之搭配。第四,在此過程中,書寫承具無疑是決定性的因素。因為只有在較高而寬的案或高案、高桌上纔能夠“伏紙寫”,後者是跟隨前者的,兩者是相伴的。握卷寫之改為伏紙寫,固然與人們更加懂得用紙有關、與紙質的變化有關,但高承具的出現應是最重要的。還須指出,這種用為書寫承具的案、桌的出現時間較晚,遲於簡牘之廢、跪姿之改和高坐具的出現。

從圖像資料看,中國古人的書寫姿勢(指其常態,這裏暫不討論立姿)的變遷軌跡大致是這樣的:(1)用簡牘、跪坐、“握卷寫”→

縱觀中國古人書寫姿勢的變遷過程,可以發現,唐五代是一個重要的轉折時期。在該時期,有關書寫的各個方面,包括書寫材品(基本為紙卷,也用紙張,並可見簡牘的孑遺)、坐姿(有盤坐、跪坐、交腳坐、垂腳坐等)、坐具(有低、有高)等都呈現出多種樣貌,且處於變動的狀態中。特別突出的是,該時期始見書寫承具,產生了新的書寫姿勢“伏紙寫”。由此,持續已久的“握卷寫”的舊傳統被打破,出現了兩種書寫姿勢——“握卷寫”與“伏紙寫”並行的局面。直到宋代,尤其是南宋已降,這種變動的狀態纔漸漸地止息,從大勢看,書寫材品穩定於紙張,坐姿穩定於垂腳坐,坐具穩定於杌、椅子,書寫承具穩定於高案、高桌,書寫姿勢則基本為“伏紙寫”。

現在回到本文第一節留下的問題,即敦煌學郎詩所謂“側書”為何的問題。據前文所考,“側書”應是一種關乎書寫與閱讀之難易、且為學郎所不喜的書寫姿勢。本文的圖13恰與敦煌學郎有關,描繪了學堂中的年輕學郎鋪開紙卷、取筆待寫的樣貌。按圖中情形,其接下來書寫姿勢也不大可能是“側書”。就時間觀之,敦煌學郎詩產生於唐五代,正值紙時代中期,此時的書寫姿勢大致為“握卷寫”與“伏紙寫”兩種。就詩中所述觀之,“側書”應當與“伏紙寫”無干,而與“握卷寫”頗為接近。“握卷寫”是以一手握持紙卷,另一手從旁運筆;紙卷是漸次打開的,展露的書寫面較窄,偏在一側;書寫過程中,由於不使用承具,寫畢部分的紙卷會向右側下垂,故閱讀、查看時須“側讀”、“側眼”,正如詩中所說“側書還側讀,還須側眼看”。再者,當“握卷寫”時,紙卷不像“伏紙寫”時那樣被攤開平放在承具上,而是被側立起來握在手中,閱讀、查看時亦如此,正如詩中所說“側書須側立,還須側立看”(持紙卷的“握卷寫”,可參看圖5、圖6、圖7、圖8、圖17、圖21、圖24、圖27等)。就“側書”在當時的處境觀之,“他道側書易,我道側書難”,“聞道側書難”,可知學郎們不僅不喜“側書”,恐怕也不大用之。儘管“他”(應是指習慣於舊傳統的人)說“側書”容易,但“我”(年輕的學郎們)的不以為然的態度,似乎已預示了“側書”的行將退場。而這與“握卷寫”的發展趨勢也是一致的。總之,敦煌學郎詩的所屬時代、詩中所見“側書”的具體情形及其命運等,都顯示出“側書”當可與“握卷寫”相合。因此,敦煌學郎詩中的“側書”,大概就是指正處於紙時代中期而漸近衰廢的書寫姿勢“握卷寫”。

此外,還有一些值得注意的情況和細節。第一,在圖像資料中,紙的始見年代遲於文獻記載與出土實物。據文獻記載,早在西漢時,已有用紙書寫的事例。如《漢書·外戚傳》云,漢成帝時,趙昭儀差人給產子的中宮史曹宮送去“赫蹏書”和毒藥,“赫蹏書”即薄小的字紙。應劭《風俗通》云,東漢初,“光武車駕徙都洛陽,載素、簡、紙經凡二千輛”,可知西漢皇家所藏的“經”係用“素、簡、紙”書寫。又,《後漢書·宦者列傳》云,東漢蔡倫造意作新紙,奏上和帝,“蔡侯紙”遂行用天下。[88]考古實物則可與文獻記載相應。例如,甘肅天水放馬灘漢墓出土了西漢文景時期的繪有地圖的“放馬灘紙”(1986年),甘肅敦煌懸泉置遺址出土了西漢武帝時期的“懸泉紙”(1990年),甘肅額濟納漢代居延遺址出土了西漢(可能是昭宣時期)的“查科爾帖紙”(1942年),甘肅武威旱灘坡漢墓出土了東漢的“旱灘坡紙”(1972年),新疆羅布淖爾出土了東漢晚期的“羅布淖爾紙”(1901年)等,它們都是字紙。[89]但是,在圖像資料中,紙卻始見於東晉。[90]有意思的是,此與前引《桓玄偽事》所載桓玄下令以“黃紙”代“簡”的年代接近。這一圖像資料與文獻記載、出土實物有出入的現象,未知是否同今存的圖像數量較少有關?還是由於圖像所顯示的情況相對遲滯?這種看起來“遲滯”的情況有沒有普遍的意義?目前還難以遽定。不過,上述現象至少提示了我們:從簡牘到紙的轉換是個相當緩慢的過程。

第二,在圖像資料中,簡冊與牘板的使用情況有所不同。簡牘是以竹、木製作的簡與牘的統稱。簡是細長的條片,容字少,一般不單獨使用,而是編連成簡冊;牘是較寬的板,容字稍多,可單獨使用;故圖像中的簡牘大多為簡冊和牘板。將圖像中的簡冊與牘板進行比對,見二者的數量與使用時間均有差別。在本文所引的13例使用簡牘書寫的圖像中(見圖1、圖2、圖3、圖4、圖11),使用簡冊的有4例(圖1之a、b、c,圖3之b),使用牘板的有8例(圖1 之d、e,圖2之a、b,圖3之a,圖4,圖11之a、b),另有1例使用簡支(圖1之f),則簡冊的數量遜於牘板。非但如此,圖像還顯示,簡冊在東漢以後就頗少見,而牘板的使用卻持續很久,甚至遷延到唐代。據此推想,簡冊的廢用或有可能早於牘板的廢用。[91]而這也正如王國維在議論桓玄下令以“黃紙”代“簡”時所說:“至版牘之廢,則尚在其後。”[92]究其原因,儘管簡冊的容字量大,但其笨重,需用編繩、易散亂,故較早地被容字量同樣較大而又輕便,且不存在編繩問題的紙所取代。但以上所說只是猜測,其正確與否,還有待更多的材料和進一步的研究來檢驗。

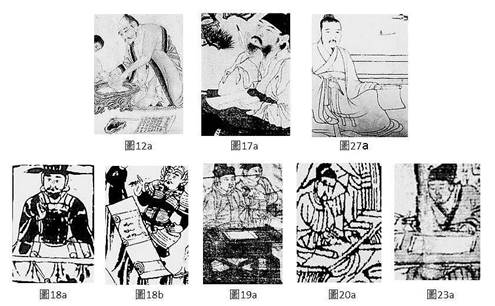

第三,紙的用法幾經改易。在紙時代早期,書寫時的紙是像簡冊那樣反捲起來的。將簡冊反捲起來握在手中,可以成為書寫的憑托。如下圖:

附圖1. 簡冊之卷的握持與書寫

前已提及,紙時代早期的紙是作為簡牘的直接替代品來使用的,較為粗厚,書寫姿勢則仍是“握卷寫”,故紙卷也照樣反捲。如下圖:

附圖2. “握卷寫”之反捲紙卷

圖中,書寫者皆以左手持紙卷,右手執筆;其紙卷皆為反捲,書寫面在外;紙卷垂下的一端為紙的右端,是寫畢的部份(案:以上兩圖中,5a、6a、8b可與1a對照,7a、8a可與1c對照,1b的持卷情況欠詳)。據此,可推知其書寫格式是縱行而書、從右到左,這與後世“伏紙寫”時是一樣的。

但是,由於紙輕、挺括,不像簡冊那樣沉重而垂墜,不一定需要捲起來以作書寫的憑托;其質潔淨、吸水力強,將書寫面外捲而握在手中易洇濕污染;其質又脆弱,寫過的紙在收存時須正捲過來以保護墨迹,如此先反後正的操作易致破損;因此,當人們更加熟悉和瞭解紙的特性時,紙的使用方法就發生了改變。起初仍用紙卷,但由反捲改為正捲。如下圖:

附圖3. “握卷寫”、“伏紙寫”之正捲紙卷

圖中,無論是“握卷寫”還是“伏紙寫”,其紙卷皆為正捲,即向前、向內而捲,書寫面在內。“握卷寫”者,其左手所執的是從左側向內而捲的紙卷(見上圖12a、17a、27a)。“伏紙寫”者,其身前的案、桌上所鋪的是從兩側皆可向內收捲的紙卷(見上圖18a、18b、19a、20a、23a)。從時間上看,正捲而“握卷寫”為先,正捲而“伏紙寫”為其後。

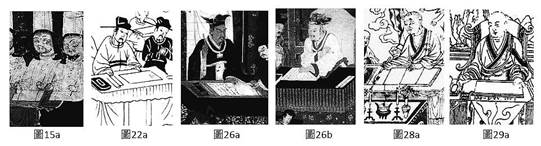

再後來,由於紙卷在使用和書寫、閱覽時須重複展舒、收捲,仍不夠方便,又改為平鋪紙張。平鋪紙張的作法在唐代已現端倪,宋代增多,元代以降則基本都是如此。如下圖:

附圖4. 平鋪紙張

圖中,紙張皆平鋪案、桌上(上圖15a為唐代之例,22a、26a、26b為宋代之例,28a、29a為元、明之例),墨硯等文具多置其右旁。紙張的幅寬與先前的紙卷相似,長度則不等,大致為幅寬的兩倍或更多。較長的紙張,可以作成折頁(如28a)。較多時,可以疊放(如29a)。

明人胡應麟曰:“三代漆文竹簡,冗重艱難,不可名狀。秦、漢以還,浸知鈔錄,楮墨之功,簡約輕省,數倍前矣。然自漢至唐,猶用卷軸。卷必重裝,一紙表裏,常兼數番。且每讀一卷,或每檢一事,紬閱展舒,甚爲煩數,收集整比,彌費辛勤。至唐末、宋初,鈔錄一變而爲印摹,卷軸一變而爲書册,易成難毀,節費便藏,四善具焉。溯而上之,至於漆書竹簡,不但什百而且千萬矣。”[93]胡氏的這段話中,有關年代的說法不一定很準確,但其所論從簡牘到紙、從手抄到印刷、從卷軸(紙卷加軸而成卷軸)到書冊(紙張裝訂而成書冊)的演變卻是很精到的。紙卷的改易在書寫發展史上也是重要的一節,它意味着簡牘文化印記的逐步脫失。

本文以圖像為基本史料,按照時間的順序,對中國古人從“握卷寫”到“伏紙寫”的書寫姿勢的變遷進行了考察。考察的對象,除了書寫姿勢,還包括坐姿、坐具、書寫承具等多個方面,尤其留意書寫材料與材品的情況。“握卷寫”源自古老的簡牘時代,在紙時代早期依然延續,到紙時代中期出現變動,後來纔改為“伏紙寫”。在此過程中,古人的起居生活和坐姿漸漸變化,家具逐步升高,直至出現了高案、高桌;書寫載體則由竹、木製作的簡牘轉換為紙,紙的使用又經歷了書寫時的反捲紙卷(模仿簡冊)、正捲紙卷(不完全模仿簡冊)到平鋪紙張(脫離簡冊影響)。因此,書寫姿勢的變遷過程也是簡牘文化的退隱過程。不過,即便當人們垂腳而坐,在高案、高桌上平鋪紙張而寫的時候,簡牘文化的印記也仍然存在,縱行而書、從右到左的書寫格式就是一個例證。

2014年1月

本文刊登在《形象史學研究》(2013),人民出版社2014年。 (編者按:本文收稿時間爲2014年3月18日12:07。)

[1]這裏所謂“書寫材品”,是指經加工而製成的具有一定形制的受載書寫的物品,與竹、木、帛、紙等“書寫材料”有別。二者可籠統地合稱爲“書寫載體”。

[2]關於古人的書寫姿勢,此前已有一些學者做過研究。沙孟海、啟功等主要關注執筆的手勢(即所謂古今之“單苞”、“雙苞”)、坐姿的變化及其對書法的影響,見沙孟海《書法史上的若干問題》、《古代書法執筆初探》,收入《沙孟海論書叢稿》,上海書畫出版社1987年,第181頁,第204頁;啓功《學書首需破迷信》,《文藝研究》2000年第3期,第119—120頁。張朋川進一步研究了這種與今不同的執筆手勢,認為其“曾經主導漢唐書壇”,見張朋川《中國古代書寫姿勢演變略考》,收入所著《黄土上下:美術考古文萃》,山東畫報出版社2006年,第223—227頁;《文物》2002年第3期,第85—91頁。劉元堂將古人的書寫姿勢分為“左執右書”、“伏案書”、“題壁書”、“伏地書”等,對不同的姿勢與書法的關係進行了探討,見劉元堂《中國書法創作書寫姿勢論》,《藝術百家》,2011年第6期,第164—169頁。但是,發生變化的其實不僅是執筆的手勢和坐姿,還有操控書寫材品的方式和整個上身的姿勢;書寫姿勢之變化的意義與影響,也不止於書法。

[3]國家文物局古文獻研究室、新疆維吾爾自治區博物館、武漢大學歷史系編:《吐魯番出土文書》第7冊,文物出版社1986年,第548頁,第551頁;文物出版社:《唐寫本〈論語鄭氏注〉說明》,《文物》1972年第2期,第13頁。

[4]國家文物局古文獻研究室、新疆維吾爾自治區博物館、武漢大學歷史系,前引書,第550頁。因紙卷的下邊破損,本詩第二句、第四句中的“書”、“眼”已殘,末字缺失。郭沫若分別以“難”、“看”補兩句中的末字。見郭沫若《卜天壽〈論語〉抄本後的詩詞雜錄》,《考古》1972年第1期,第5—7頁;收入所著《出土文物二三事》,人民出版社1972年,第5頁。

[5]郭沫若,前引文,第6頁;所著《出土文物二三事》,第5頁。

[6]錢鍾書說,“(卜天壽)側字不解為音同之何字”,見陳尚君《錢讀拙輯《全唐詩續拾》札記的啟示》,《東方早報》2012年4月8日。

[7]龍晦:《卜天壽論語抄本後的詩詞雜錄研究和校釋》,《考古》1972年第3期,第57頁。

[8]例見鄭阿財、朱鳳玉《開蒙養正——敦煌的學校教育》,甘肅教育出版社2007年,第143—144頁;巨虹《敦煌學郎詩內容考略》,《晉中學院學報》第30卷第1期(2013年2月),第106—107頁。

[9]上海古籍出版社、法國國家圖書館編:《法藏敦煌西域文獻》,上海古籍出版社2002年,第22冊,第110頁。參徐俊《敦煌學郎詩作者問題考略》,《文献》1994年第2期,第16頁。筆者案:由此詩的“還須側立看”句不可改作“還須札立看”,亦可證《他道側書易》中的“側”字不會是“札”字的誤寫。

[10]徐俊,前引文,第16—17頁。

[11]見《邊地上的國學》,《光明日報》2009年1月27日,柴劍虹在吐魯番學國際學術會議(吐魯番文物局主辦,2008年10月20日,新疆吐魯番)的發言。

[12]藏文是七世紀時吞彌·桑布札主要根據古印度梵文創造的文字,由左向右横写,走向清晰而固定。參巴桑次仁《藏文起源探索》,1986年第4期,第29—37頁;纵瑞彬《藏文書法形態發微》,《西藏研究》1999年第2期,第92頁。

[13]可參看楊秀清《淺談唐、宋時期敦煌地區的學生生活——以學郎詩和學郎題記為中心》,《敦煌研究》1999年第4期,第138—144頁;顏廷亮《關於敦煌文化中的教育》,《蘭州教育學院學報》1999年第1期,第26—28頁;朱玉麟《中古時期吐魯番地區漢文文學的傳播與接受——以吐魯番出土文書為中心》,《中國社會科學》2010年第6期,第191—192頁。

[14]另外,在傳統的書寫格式裏也有所謂“側書”。這種格式又稱“偏寫”,即在豎行中,將某些字句靠近行的右邊寫,字體略小一些,以示謙敬。又,《舊五代史》卷一四九《職官志·都省》曾提到勅牒上的“側書”:“後唐天成四年八月,詔曰:‘朝廷每有將相恩命,準往例,諸道節度使帶平章事、兼侍中、中書令,並列銜于勅牒後,側書‘使’字。”但是,此類“側書”並無難易,也無須“側眼看”、“側立看”等,故與這裏所討論的學郎詩中的“側書”無關。

[15][唐]徐堅等:《初學記》卷二一《文部·紙》,中華書局1962年,第517頁。

[16]馬怡:《漢畫所見簡牘時代的書寫》,《中國漢畫學會第14屆年會論文集》,三秦出版社2013年,第151 —181頁。

[17]分見:(a)、中國畫像石全集編輯委員會:《中國畫像石全集》1《山東畫像石》,山東美術出版社2000年,第60頁,圖84;(b)、中國畫像石全集編輯委員會:《中國畫像石全集》3《山東畫像石》,山東美術出版社2000年,第207頁,圖223;(c)、《中國畫像磚全集》編輯委員會編:《中國畫像磚全集·四川畫像磚》,四川美術出版社2006年,第115頁,圖156;(d)、胡文彥、于淑岩:《中國家具文化》,河北美術出版社2003年,第97頁,《家具與繪畫》圖31;(e)、原石現藏白集漢墓陳列館,徐州畫像石藝術博物館武利華先生提供拓片;(f)、王家雲、王傳昌主編:《山東長清孝堂山漢石祠畫像》,齊魯書社2001年,東壁畫像拓片。

[18]分見湖南省博物館《長沙兩晋隋墓發掘報告》,《考古學報》1959年第3期,第84頁,圖版玖:5;湖南省博物館編《湖南省博物館》,文物出版社1983年,第201頁,圖158。

[19]線圖見洪晴玉《關於冬壽墓的發現和研究》,《考古》1959年第1期,第30頁,圖六;彩圖取自[日]平山郁夫《高句麗壁畫古墳》,東京:共同通信社2005年版,第72—73頁,圖5。

[20]見《晉書》卷一〇九《慕容皝載記》、《資治通鑒》卷九五,“冬壽”作“佟壽”。參宿白《朝鮮安岳所發現的冬壽墓》,《文物參考資料》1952年第1期,第101—104頁。

[21]跪坐時,人體的重心在腳跟,雙腿是折叠而相對放鬆的;倘若此時俯身書寫,重心就要前移,腿肌會緊張,膝蓋會受壓,且腰背蜷曲,讓人感到吃力和不適。所以,即使書案有足够的大小和高度,也不能適合跪坐狀態下的書寫。見馬怡《中國古代書寫方式探源》,《文史》,2013年第3輯,第153頁。

[22]徐光冀主編:《中國出土壁畫全集》第8冊,科學出版社2012年,第128頁,圖120。

[23]中國美術全集編輯委員會:《中國美術全集·繪畫編》第2卷《原始社會至南北朝繪畫》,人民美術出版社2006年,第121頁,圖93;線圖見李岩、劉然編繪《古典臨摹白描·女史箴圖》,人民美術出版社2003年。原畫現藏英國不列顛博物館。

[24]因當時仍有用帛做書寫材品的,故也有可能是帛卷。

[25][日]平山郁夫,前引書,第136-139頁,圖97、圖98。案:該墓的墓主人為亡命高句麗的後燕幽州刺史。

[26]中國美術全集編輯委員會:《中國美術全集·繪畫編》第2卷《原始社會至南北朝繪畫》,第170頁,圖104;線圖(上),見胡文彥、于淑岩,前引書,第23頁,《家具與佛教》圖14;線圖(下),見沈從文《中國古代服飾研究》(增訂本),上海書店出版社1997年,第198頁,圖99。原畫現藏美國波士頓美術館。

[27]據宋代文獻記載,此圖或爲北齊楊子華所繪。參中國美術全集編輯委員會《中國美術全集·繪畫編》第2卷《原始社會至南北朝繪畫》,《圖版説明》第60頁。

[28]林柏亭:《北齊勘書圖》,《故宮文物月刊》第15卷第2期(1997),第33—39頁。原畫現藏臺北故宮博物院。此是原畫之一段的摹本。原畫的其它部份,當參看美國波士頓美術館藏《北齊校書圖卷》的宋摹本(見本文圖7)。將兩者合而觀之,可大致瞭解原畫的全貌。感謝邢義田先生惠示此條資料。

[29]劉人島主編:《中國傳世人物名畫全集》上卷,中國戲劇出版社2001年,第20頁,圖23。原畫現藏臺北故宮博物院。

[30]楊泓指出,“導致家具發生變革的主要原因,是傳統的席地起居習俗的逐漸被廢棄,垂足高坐日益流行,從而出現了與之相適應的家具的形體由低向高發展的趨勢。十六國至北朝,正是上述趨勢開始出現的關鍵時期”。楊泓:《考古發現與中國古代家具史的研究》,收入《慶祝蘇秉琦考古五十五年論文集》編輯組《慶祝蘇秉琦考古五十五年論文集》,文物出版社1989年,第123頁。

[31]詳馬怡《漢畫所見簡牘時代的書寫》,第151—181頁;馬怡《中國古代書寫方式探源》,第174—178頁。

[32]《史記》卷四三《趙世家》,第1792頁。

[33][梁]蕭統編、[唐]李善注:《文選》卷四〇《牋·楊德祖〈答臨淄侯〉》,上海古籍出版社1986年,第1819頁。

[34]《宋書》卷一一《志第一·志序》,第206頁。

[35][唐]歐陽詢:《藝文類聚》卷三〇《人部十四·別下》,上海古籍出版社1965年,第536頁。

[36][晋]成公綏:《隸書體》,載[宋]陳思《書苑菁華》卷三,景印《文淵閣四庫全書》,台灣商務印書館1986年,第814册,第32頁。

[37][唐]歐陽詢:《藝文類聚》卷三《歲時部上·秋》,第51頁。

[38]《宋書》卷六七《謝靈運傳》,第1770頁。

[39][梁]釋僧祐編:《弘明集》卷一二,景印《文淵閣四庫全書》,第1048冊,第 195頁。

[40]《隋書》卷七六《文學傳·王貞》,第1738頁。

[41]據學者研究,“漢代紙多厚重”,其厚度為0.20—0.29毫米;魏晉南北朝紙的厚度為0.15—0.2毫米,0.1毫米以下的少見;而唐代紙(寫經紙)的厚度僅為0.05—0.14毫米,較前減少許多。見潘吉星《中國造紙史》,上海人民出版社2009年,第161頁,第221頁。

[42]劉人島,前引書,第25頁,圖28。原畫現藏日本大阪市立美術館。

[43]“焉耆明屋”,即焉耆七個星千佛洞和佛寺遺址。左圖,見海外藏中國歷代名畫編輯委員會編《海外藏中國歷代名畫》第1卷《原始社會至唐》,湖南美術出版社1998年,第223頁,圖155;右圖,見[英]奧雷爾·斯坦因(Marc Aurel Stein)著、巫新華等譯《西域考古圖記》第4卷,廣西師範大學出版社1998年,第124頁,壁畫mi.xiii.5。原畫現藏俄羅斯艾爾米塔什博物館。

[44]見蕭燕翼主編《中國書畫定級圖典》,上海辭書出版社2008年,第121頁,圖059。原畫現藏北京故宮博物院。該畫卷首題“李太尉舊物”等文字,卷尾又抄錄李德裕(787—850年)寫於“會昌四年(844年)十一月冬至後三日”的觀款,故該畫應不是李氏的那件“舊物”,而是同時代或稍後的摹本(《中國書畫定級圖典》第121頁)。則知“李太尉舊物”當繪於中唐或更早。

[45]墨迹為陶潛詩《飲酒·其五》“結廬在人境”等句。

[46]敦煌研究院主編:《敦煌石窟全集》25《民俗畫卷》,上海人民出版社2001年,第101—102頁,圖90,圖91。

[47]敦煌研究院主編:《敦煌石窟全集》25《民俗畫卷》,第200頁,圖178。

[48]張朋川說,此人“端坐於椅上,正操筆在置放於桌面的經卷上書寫”。見張朋川,前引文,第86頁。似不夠準確。

[49]海外藏中國歷代名畫編輯委員會編:《海外藏中國歷代名畫》第2卷《五代至北宋》,湖南美術出版社 1998年,第26頁,圖18。

[50]有整理者認為,他們“皆跪坐在覆蓋紅桌布的矮桌旁”,見海外藏中國歷代名畫編輯委員會編《海外藏中國歷代名畫》第2卷《五代至北宋》,第25頁。疑未安,因跪坐時頗不便伏案書寫。

[51]敦煌研究院主編:《敦煌石窟全集》25《民俗畫卷》,第166—167頁,圖150、圖151。

[52]《敦煌石窟全集》25《民俗畫卷》的說明文字是:“孝子在草廬中守孝,面前案几上放經卷。”見第167頁,第151圖。圖像顯示,書寫者手執的書寫材品沒有垂下的一端,不似卷子,或有可能是叠成折頁的“經折”。

[53]中國美術全集編輯委員會:《中國美術全集·繪畫編》第3卷《隋唐五代繪畫》,人民美術出版社2006年,第124—125頁,圖63。原畫現藏北京故宫博物院。

[54]馬明達、由旭生編:《敦煌遺書線描畫選》,甘肅人民出版社1985年,第83頁,第88頁。

[55]張朋川認為是“坐於凳上”。見張朋川,前引文,第86頁。

[56]中國美術全集編輯委員會:《中國美術全集·繪畫編》第3卷《隋唐五代繪畫》,第156—159頁,圖74;圖版說明,第44頁。原畫現藏上海博物館。

[57]張朋川認為,自東晉至唐代,大量的書寫是在手卷上,使用的承具是“較高的案桌……桌面長而不寬”,見張朋川,前引文,第89—90頁。其所說案桌的樣式不誤,但書寫承具的使用卻並沒有那樣早而普遍。劉元堂認為,“唐代以後人們普遍採用伏案書的書寫姿勢”,見劉元堂,前引文,第165頁。其所說亦欠準確。

[58]朱大渭認為,“中古漢人由跪坐到垂腳坐的全過程從魏晉開始,至唐末五代已接近完成”。見朱大渭《中古漢人由跪坐到垂腳高坐》,《中國史研究》,1994年第4期,收入所著《六朝史論》,中華書局1998年,第62頁。從圖像資料看,似稍欠準確。

[59]李宗山指出,兩漢至初唐屬早期古典家具(適應席地起居的矮型家具)階段,宋、明是晚期古典家具(適應垂足坐的高足家具)階段,而唐五代是二者之間的過渡階段。李宗山:《中國古代家具圖說》,湖北美術出版社2001年,第34頁。其說是。

[60]《舊唐書》卷一六六《白居易傳》,第4347頁。

[61][唐]柳宗元:《柳河東集》卷三五,上海人民出版社1974年,第557頁。

[62][唐]李商隱:《李義山文集箋注》卷五,景印《文淵閣四庫全書》,第1082冊,第349頁。

[63][唐]黃滔:《黃御史集》卷七,景印《文淵閣四庫全書》,第1084冊,第168頁。

[64]參潘吉星,前引書,第253—261頁。

[65]“握卷寫”與“伏紙寫”對紙的品質的要求會有所不同,後者當不及前者。有學者對60餘件5—10世紀的敦煌紙進行顯微照相分析,發現早期的紙品質優良,8世紀以後急劇下降,顯得厚而疏鬆,質地不勻,“一般認為是唐代後期混亂的政治經濟局面而造成的”,見錢存訓《紙和印刷》,李約瑟《中國科學技術史》第5卷《化學及相關技術》第一分冊,科學出版社1990年,第79頁。該時期紙的品質的下降,或許也同書寫承具的使用、書寫姿勢的變化有所關聯。

[66]宿白指出:“從晚唐五代開始用桌椅,至北宋中葉以後桌椅相當普遍”,“此時人們于室內之工作方式,已由漢唐以來之跪、踞或盤坐于席、床上,逐漸改為垂足坐杌、椅,面前設高桌……此種變動為我國室內布置和人們起居生活之一大躍進。”宿白:《白沙宋墓》,文物出版社2002年,第114頁,第116頁。陳振認為:“中古漢人從席地而坐到普遍使用高足家具……直到北宋末南宋初纔基本完成”。陳振:《再談中古漢人從跪坐到垂腳高坐的演變》,《北大史學》(7),北京大學出版社2000年,第195頁。李宗山認為:“高足家具在宋代已成為家具發展的主流……席地而坐的生活方式基本上被垂足而坐的生活方式所取代。”李宗山,前引書,第34頁。

[67]中國版畫全集編輯委員會編:《中國版畫全集》1《佛教版畫》,紫禁城出版社2008年,第42頁,圖57。原件現藏中國國家圖書館。

[68]中國版畫全集編輯委員會編:《中國版畫全集》1《佛教版畫》,第88頁,第129圖。原件現藏中國國家圖書館。

[69][北宋]唐慎微:《重修政和經史證類備用本草》卷4,華夏出版社1993年,第98頁《解鹽圖》。

[70]中國美術全集編輯委員會:《中國美術全集·繪畫編》第3卷《兩宋繪畫》上,文物出版社1988年,第136頁,圖51。原畫現藏北京故宮博物院。

[71]在該男子的前方,店鋪外另有一姿勢為“握卷寫”的男子在登記卸載的貨物,這是臨時性的書寫,此處不論。

[72]參(臺北)國立故宮博物院編輯委員會編《宋代書畫冊頁名品特展》,(台北)國立故宮博物院1995年,第276—279頁。原畫現藏臺北故宮博物院。

[73](台北)國立故宮博物院編輯委員會,前引書,第276頁。王羲之的生卒年為303—361年,一說為321—379年。

[74]此即見於五代與宋代畫作的“鶴膝槕”。參揚之水《唐宋時代的床和桌》,收入所著《明式家具之前》,上海書店出版社2011年,第150—158頁。

[75]海外藏中國歷代名畫編輯委員會編:《海外藏中國歷代名畫》第3卷《南宋》,第68頁,圖45。原畫現藏美國納爾遜·艾京斯美術館。

[76]海外藏中國歷代名畫編輯委員會編:《海外藏中國歷代名畫》第3卷《南宋》,第203頁,圖151。原畫現藏日本永源寺。

[77]海外藏中國歷代名畫編輯委員會編:《海外藏中國歷代名畫》第3卷《南宋》,第258頁,圖199。原畫現藏美國大都會美術館。

[78]王世杰:《故宮名畫三百種》(五),[日]東京:大塚巧藝社1959年,圖205。原畫現藏臺北故宮博物院。

[79]關於隱几之用法的變遷,可參看揚之水《隱几與養和》,《收藏家》2002年第12期,第29頁。

[80]中國版畫全集編輯委員會編:《中國版畫全集》1《佛教版畫》,第108頁,圖161。原件現藏臺北中央圖書館。

[81]中國版畫全集編輯委員會編:《中國版畫全集》1《佛教版畫》,第117頁,圖176。原件現藏成都四川省圖書館。

[82][宋]蘇軾:《東坡全集》卷七六,景印《文淵閣四庫全書》,第1108冊,第229頁。

[83][宋]黃庭堅:《山谷别集》巻一八《與黨伯舟帖七》,景印《文淵閣四庫全書》,第1113冊,第721頁。

[84][宋]馮時行:《縉雲文集》卷一,景印《文淵閣四庫全書》,第1138冊,第828頁。

[85][宋] 鄭獬:《鄖溪集》卷二六,景印《文淵閣四庫全書》,第1097冊,第342頁。

[86]這裏所謂“隨意坐”,包括各種坐法,如盤坐、踞坐、交腳坐、垂腳坐等,跪坐亦可在內。其中,似以盤坐最為多見。陳振認為,“席地而坐時期的坐姿,分為前期以跪坐為主,而後期以盤坐為主兩個階段”,見陳振,前引文,第207頁。其說是。但他認為“盤坐為主的階段大概發生在唐末五代,到北宋初葉,也就是10世紀中期,已基本完成”,則似可商榷。因為在唐末五代以前的的圖像資料中,屢見盤坐之例。

[87]高坐具與低承具並見的例子,較早的,如吉林省集安市洞溝古墓群禹山墓區中部舞踴墓壁畫中的“家居圖”(高句麗,4世紀中葉),見徐光冀主編《中國出土壁畫全集》(遼寧、吉林、黑龍江卷),科學出版社2012年,第113頁,圖107;較晚的,如顧閎中的《韓熙載夜宴圖》(五代,10世紀),見中國美術全集編輯委員會《中國美術全集》第3卷《繪畫編·隋唐五代繪畫》,第127—137頁,圖65。

[88]以上事例分見《漢書》卷九七下《外戚傳·孝成趙皇后》,第3991頁;[唐]馬總《意林》卷四《風俗通三十一卷·應劭》,《筆記小說大觀》第1冊,江蘇廣陵古籍刻印社1983年,第201頁;《後漢書》卷七八《宦者列傳·蔡倫》,第2513頁。

[89]參潘吉星,前引書,第61—65頁,第103頁;武威縣文管會、黨壽山《甘肅武威縣旱灘坡東漢墓發現古紙》,《文物》1977年第1期,第59—61頁。

[90]此指本文圖5顧愷之的《女史箴圖》。另,在顧愷之的《斵琴圖》中,繪有一立姿的書童,其雙手捧持以書槴包裹的多個卷軸,這些卷軸也很可能是紙卷。《斵琴圖》(宋摹本),見中國美術全集編輯委員會《中國美術全集·繪畫編》第2卷《原始社會至南北朝繪畫》,第142頁,圖97,原畫現藏北京故宮博物院。

[91]這裏所說的是普通的簡冊,而不是用於特殊場合的具有禮儀性質的簡冊。

[92]王國維原著,胡平生、馬月華校注:《簡牘檢署考校注》,上海古籍出版社2004年,第73頁。

[93][明]胡應麟:《少室山房筆叢》卷四甲部《經籍會通四》,中華書局1958年,第61頁。

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有