伏几案而書

作者:邢義田 發布時間:2014-04-14 10:23:52

(中央研究院歷史語言研究所)

(首發)

中國古代桌椅出現以前,在竹木簡或紙張上書寫,曾經採取怎樣的書寫姿勢?最近成為熱門的話題。除了馬怡,[1]日本學者馬場基也從日本木簡和紙的書寫,結合日本的繪卷資料,作了有趣的討論。[2]我過去也曾表示過一些意見,[3]現在打算將近日思考到的,再略説一二,求教於今賢。

誠如馬怡指出,迄今在唐代以前圖像資料裡能見到的書寫姿勢,幾乎都是坐或站,一手持筆,一手持簡或紙,完全不見伏案或伏几而書的例子。古代文獻中對書寫姿勢的描述極少;即使有,如何理解,卻有分歧。例如:《鹽鐵論•取下》所說「東嚮伏几,振筆如調文者」是我曾經找到的一句相關描述。如何理解這句話? 我以為應讀作伏几振筆而書,也就是書寫者坐於几前,俯身持筆去寫置於几上的簡。馬怡則認為古代的几案或者太窄,或者太矮,並不適於書寫,又「東嚮伏几」和「振筆調文」分指兩事,伏几和振筆無關,因此這兩句並不是說在几上書寫。古代的几案不論從出土實物或古代畫像資料來看,的確不高,在其上伏身而書,確實不如後世就桌椅而書寫來得舒服方便。因此,我一度受前賢影響,認為几案或不用於書寫。

近日日本馬場基教授發表論文,指出日本木簡主要用於簡紙並用的公元八世紀,那時已有桌子,但日本人可能受到中國習慣的影響,卻多捨桌子不用,坐著一手持筆,一手持簡或紙而書寫(圖1-2)。他分析所能見到的日本繪卷或畫典,發現「執紙書寫」的畫面「壓倒性地多」;「在桌上書寫」是例外,僅見於抄寫佛經或公文書,須工工整整書寫時才用桌子。但他進一步考慮到用簡或紙,在雙

圖1日本繪卷中的坐姿書寫圖2吉安通溝高句麗古墳壁畫以上兩圖取自馬場基文

手一無承托和以桌子為依托,不同情況下書寫的難度,卻得出日本在七世紀後半期以後,書寫姿勢應該是兩種姿勢並存的結論。

一.阮籍和王羲之書案的故事及其它

馬場教授的結論刺激了我去作進一步的思考: 唐代以前華夏之人真的都像圖像資料所示,只是坐或站著一手執筆,一手持簡而書嗎? 真的沒有伏身几案書寫的情形? 沒有為書寫而製較高的几或案嗎? 戰國至兩漢出土的帛書不少,手持帛,一無依托,又是如何書寫?這些問題迫使我繼續留心可能遺漏掉的材料。不久前看到《晉書•阮籍傳》有一段勸進司馬昭加九錫的故事:

會帝(按:指司馬昭)讓九錫,公卿將勸進,使籍為其辭。籍沈醉忘作。臨詣府,使

取之,見籍方據案醉眠。使者以告,籍便書案,使寫之,無所改竄,辭甚清

壯,為時所重。(中華書局點校本,頁1361)

阮籍有文才,大家都熟悉,但他的勸進文是醉中寫在案上,由來催取的使者據案上所書抄錄,這一細節容易為人所忽略。

阮籍直接寫在案上,無疑是醉中將案當成了簡或紙。由此可以推想此案應不會是那類可托舉在手,用以進呈名刺或進奉食物的小案。因為這篇「為時所重」的勸進文凡三百八十三字,頗為完整地保留在《晉書•文帝紀》和《文選》今本卷四十。阮籍醉中書寫的字體大小已無從得知,但他所寫的案面,無論如何應有足以容下近四百字的大小。其次,他既書於案,肯定要伏身案前,不是端坐,也不是一手持簡或紙。過去的學者如孫機、揚之水和馬怡,都認為案僅供放置或承托書籍或文書,不用於書寫,也都沒徵引《阮籍傳》這段材料。我猜測他們不用的一個考慮可能是阮籍書於案上,是醉後的特殊情況,不是一般常態,因此不能據此論定案供書寫之用。

然而,無獨有偶,東晉王羲之也曾在几案上寫字。南朝宋泰始年間的虞和在《論書表》中說:

又羲之性好鵝。山陰曇禳村有一道士,養好鵝十餘,右軍…告求市易,道士不與,百方譬說不能得。道士乃言性好《道德》,久欲寫河上公《老子》,縑素早辦,而無人能書。府君若能自屈,書《道德經》各兩章,便合群以奉。羲之便住半日,為寫畢,籠鵝而歸。又嘗詣一門生家,設佳饌供億甚盛。感之,欲以書相報;見有一新棐几,至滑淨,乃書之,草正相半。門生送王歸郡,還家,其父已刮盡。生失書,驚懊累日。[4]

這兩個故事又見於《晉書•王羲之傳》,僅文辭小異。王羲之在縑素上寫《道德經》,又在香木几上寫字。不論這兩個故事是真是假,我好奇的是《道德經》五千言,如何書於縑素之上?長沙馬王堆漢墓出土的帛書甲、乙本《老子》和其它典籍,帛寬二十四至四十八,最長至一九二公分,[5]這是否能以端坐,無所憑依,一手執筆,一手握絹帛或縑素的姿勢書寫? 王羲之並沒醉。他在香木几上寫字是刻意將自己值錢的字寫在几上,以報美食之恩。可見魏晉南北朝時,几案並非不可用於書寫,只是阮籍、王羲之因醉或因刻意,直接寫在几或案上,不寫在簡、帛或紙上而已。

這時紙張普遍,書、畫大興。書、畫筆法相同,凡書家如王羲之、王獻之幾無不兼善書畫。[6]繪畫多用紙或縑素,要說書寫不用几案,繪畫才用,豈不難以說通?如果說連在縑帛上繪畫也不用几案,豈不更不可思議?顧愷之曾寫《論畫》謂:[7]

凡吾造諸畫,素幅皆廣二尺三寸。其素絲邪者不可用,久而還正則儀容

失。以素摹素,當正掩二素,任其自正而下鎮,使莫動其正。

請注意這位東晉大畫家畫畫是用素面縑帛之類,廣達二尺三寸,也就是約五十三、四公分,更值得注意的是他提到以縑帛描摹帛畫的方法,兩方帛相疊,任帛面自然平整後,再以鎮壓住。描摹圖畫要用鎮紙或帛的鎮,毫無疑問,這不可能不是在几案上作畫。

單以作書寫字而言,很多也寫在縑帛之上。南朝宋齊間的王僧虔曾有《論書》謂漢世蔡邕(伯喈)「非流紈體素,不妄下筆」[8]前引虞和《論書表》曾羅列劉宋秘藏名家書跡:「鍾繇紙書六百九十七字,張芝縑素及紙書四千八百二十五字,…張昶縑素及紙書四千七十字,毛宏八分縑素書四千五百八十八字,索靖紙書五千七百五十五字,鍾會書五紙四百六十五字」。[9]又謂自己的從祖中書令王珉「有四匹素,自朝操筆,至暮便竟,首尾如一,又無誤字。」[10]魏晉書法名家所書非紙即縑素,無一竹木簡牘;即便古紙較厚,尚可執於手而書,縑素薄軟,勢難不藉几案舖展而後書寫。

如果將以上這些故事和馬王堆漢墓帛書典籍、《鹽鐵論》所說「東嚮伏几振筆如調文者」合而觀之,似乎就不能不考慮几案和書寫之間常態性的關係。《鹽鐵論》這兩句是賢良在痛批在上者不仁,不知在下者的痛苦時所說,指出「東嚮伏几,振筆如調文者,不知木索之急,箠楚之痛者也」。這裡說的「伏」几,應不是指扶几或憑几,而是俯身就几的意思。這裡的「几」字似也不宜看死,以為僅指供憑依的窄几,是不是也有可能是指用以書寫的几案? 所謂「振筆調文者」,是指那些陷民於水火的刀筆吏或獄吏。他們玩弄文辭(「調文」),即足以使百姓繫獄或痛遭笞打。在哪兒玩弄文辭呢? 據上下文,在几案上「振筆」應較順理成章。几案所書,固可陷百姓於水火,也可濟生民於百世。東漢仲長統《昌言》說:「運籌於几案之前,而所制者乃百代之後」。[11]運籌於几案而後所制者,不是影響百代民生的典制或文書,又是什麼呢?

由於几案和運籌、定策、為文作書關係密切,到魏晉南北朝時,几案已變成一切文書和相關工作的同義詞,常說某人「有几案才」、「堪為几案之吏」或「兼長几案」;[12]如不屑某人,則說:「一介刀筆小人,正堪為几案之吏。」[13]在這樣的脈絡下,如果將几案僅僅看成是文書或放置文書的傢俱,而不是處理文書,明顯不合適。如果理解為處理文書,就不能不意味著文書的展讀、抄寫和批示。由於抄寫、批示,濡墨染翰,如不清潔,時日一久,几案不免污墨而黑。南朝齊建元時,有位「手不釋卷」的光祿大夫王逡之「率素,衣裳不澣,几案塵黑。」[14]他的几案日久不清理,會蒙上灰塵,如非書寫用墨,應不致於染墨而污黑吧。

因此,我較傾向於相信几案或書案不僅用於承托和放置,也用於書寫。王利器《顏氏家訓校注•風操》於「几案盈積」注引吳承仕曰:「今名官中文件簿籍為案卷,或曰案件,或曰檔案,亦有單稱為案者,蓋文書、計帳,皆就几案上作之,後遂以几案為文件之稱。」[15]這個說法,可從。

二.漢世畫像中的几案

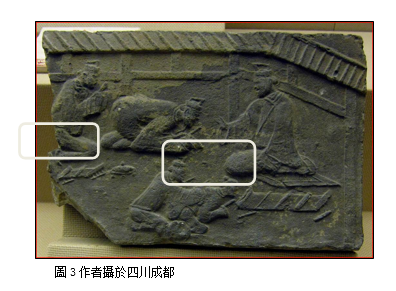

漢魏以前的几案誠如馬怡指出,多半窄小或低矮,是否合適於書寫,確實容易令人起疑。然而在四川出土的漢畫像磚上可見畫中右側低矮的几案上放置著簡冊和筆,唯筆不太能確認(圖3)。左側較小的几案右旁則放著明確無誤的硯台和墨。如果几案僅供放置典籍或文書,為何其旁會放置書寫才會用到的墨、硯,甚至筆? 不能不令人好奇畫像中的低矮几案,是否也可用於書寫?

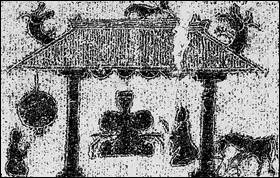

有沒有高一些,便於書寫的几案呢?請大家注意內蒙古和林格爾小板申壁畫墓所見的官府諸曹畫像(圖4-7)。壁畫中各曹之吏對坐在一“T”或”工“字形器物的兩側。這一器物為何?向無解說。私意以為很可能就是《鹽鐵論》所說「東嚮伏几」,供振筆書寫的几。漢代畫匠拙於透視,不善利用平面表現三維立體的物件。他們也不很在意畫面各物件之間的大小比例。往往誇大意欲突顯的主體,而縮小了其他。[16]或許是正因為要描繪諸曹官吏,特別突顯放大了他們生涯中不可少的几案。

圖4

圖5

圖6圖7 前圖局部放大

以上圖4-7採自陳永志、黑田彰編《和林格爾漢墓壁畫孝子傳圖輯錄》文物出版社 2009

要理解以上和林格爾墓壁畫諸曹吏間的几案,還有兩點須要進一步說明: 第一,几、案原本有別,這從戰國楚墓出土的漆木几和案看得非常清楚;但漢世以及漢世以後二者界限趨於模糊。《說文》木部:「案,几屬」,意即案是几之類,即為明證。[17]文獻或連言几案,或稱承放典籍和文書的為書几或書案。[18]東漢樂安相李尤曾有《書案銘》云:「居則致樂,承顏接賓;承卷奏記,通達謁刺;尊上答下,道合仁義。」[19]他提到書案的幾種功能:

(1)可以「承顏接賓」,因此在漢墓或祠堂畫像中常見到墓主以憑几或案的姿態接

見來謁者。過去一般都將謁見圖中主人翁所憑依的說成是几;據《書案銘》,

無疑也可以是書案。

(2)可以「承卷奏記、謁刺」,因此有學者認為山東沂南北寨漢墓所見的几案上,即放置著三件帶有封泥匣的篋、函或箱(圖8.1-2);[20]有趣的是同一墓畫像中類似大小高低的几案也用於放置食器和鞋履(圖8.3-4)。可見有些几案或有特定用途,有些則可通用。如前文所說,漢世几案形制不能看得太死。

(3)可以「尊上答下」。何謂尊上答下? 書案本身僅為器物,自然不可能尊上答下,而是利用書案的人因某些活動而尊上答下。我認為最可能的活動就是官吏在書案上撰寫上行、平行或下行文書,例如銘中提到的「奏」屬上行,「記」用於平行或下行,不論上下或平行,理想上凡所書寫必須合乎仁義。漢代官吏喜歡在常用的器物上作銘,時時提醒自己對上對下,一言一行,都要合乎仁義道德,也就是「道合仁義」。[21]《書案銘》無疑是在表述書案之用,既曰尊上答下,就不能不承認它是用來展讀、撰寫和批示往來文書,而不會僅僅供放置或承托奏、記、謁刺等等而已。

圖8.1 8.2 局部 8.3 局部

圖8.4 以上採自蔣英炬主編,《中國畫像石全集1-山東漢畫像石》

圖222、224局部,山東美術出版社,2000

從以上圖8沂南北寨畫像中几案的曲足和案面比例看,有些几或案並不特別低矮。和林格爾墓壁畫中那些几案的高度則不無誇大之嫌,幾與兩側坐姿曹吏的面部等高。實際常用的几或案要矮得多,約三十公分上下。這樣的几案常見於漢代墓主畫像。畫像中的墓主憑几或案而坐,几案高度約在坐姿墓主的腰腹之際。如坐在這樣高度的几案後,雙腿即可跪在案面之下,手肘可懸或憑靠在案面之上,大致還算適合於書寫。較清楚的例證見於洛陽新安鐵塔山東漢墓壁畫。畫匠為了清楚呈現墓主,將通常應置於人物前方或側面供依憑的几或案,畫到人物的後方,而僅露出左右側的几案面和几案足,其高度約在畫中坐姿人物的腰腹(圖9)。表現類似高度的几案常常見於山東的漢代畫像石(圖10-14)。

圖9採自黃明蘭、郭引強編,《洛陽漢墓壁畫》圖10《中國畫像石全集2》圖205局部文物出版社1996

圖11《中國畫像石全集3》圖147局部圖12《中國畫像石全集2》圖2 局部

圖13《中國畫像石全集2》圖94局部 圖14《中國畫像石全集2》圖96局部

圖15湖南金盆嶺西晉墓所出陶俑

其次,還有一點必須澄清。大家或許會懷疑和林格爾墓壁畫上對坐曹吏之間的器物怎會像是几案? 形狀似乎並不像。其實這涉及畫面所要呈現器物的角度。對坐曹吏之間的几案應是表現几案短側的側面,如果表現几案長側的正面,應即為長形,兩側有几足,如同前文提到四川畫像磚和山東沂南漢墓畫像中見到的几案(圖3、8.1-4)。湖南金盆嶺西晉墓所出對坐而書的陶俑二人中間即有一几案(馬怡稱之為書案)(圖15)。其短側面就與和林格爾墓壁畫曹吏之間所繪的几案相似。對坐兩俑雖一手持筆,一手持牘而書,並沒有伏几。但可以想見,如要伏几案而書寫,應即利用他們之間的几案吧。他們對坐的姿勢與和林格爾墓壁畫中各曹之吏對坐有異曲同功之妙,只是壁畫和陶俑對几案的大小,作了比例上很不相同的呈現。以前有不少學者將金盆嶺對坐持筆牘之俑理解為校書俑。這或許是一解。但是我相信他們更可能是官府各曹的刀筆吏,就像和林格爾墓壁畫中的諸曹吏一樣,只不過是使用的媒材不同,一用陶,一用彩繪而已。

三.一點再思

儘管我對古代使用簡牘時代的書寫姿勢作了以上的討論,找了一些文獻和圖像的證據,認為几案應曾是供伏身而書的承托之具,仍不好解釋為何圖像中就是找不到呈現伏几案而書的踪影。

馬怡和馬場基教授的論文其實已提供了可進一步思考這個問題的方向。第一,文獻雖明確提到刀筆吏「伏几振筆」,書案可用於官吏「尊上答下」的文書書寫,可是石匠畫工往往拘於既定的粉本或格套,沒能完全同步反映現實。馬怡大作名之為「滯後」,意指中國中古已有桌椅,桌上書寫的圖畫卻晚到中唐才有可考;馬場也指出日本即使已有桌子,拘於習慣,書寫不見得就利用,繪畫也不見得就會反映。

這一點當然並不足以完全解釋上述的問題,但有助於提醒我們商周之世早已書於竹帛,端坐或站立,持筆簡而書,應該是個老傳統,相關的圖像雖無可考見,但某些圖像表現的格套應早已形成,而為秦漢視覺或圖像藝術所繼承。[22]中國漢魏以前圖像藝術的表現,有三大特徵: 第一,或拘泥於傳世的粉本格套,不在意於反映時代變化;第二,或較多反映禮制,較少反映現實,或者說二者交雜,而與現實有了一定的距離;第三,或今古不分,一律「當代化」,例如描繪上古人物卻一律著漢魏衣裝。[23]

關於第一點,我懷疑漢畫中的書寫姿勢就是一個例子,它延續了一個悠久的粉本傳統,而與變化中的現實產生一定程度的脫節或者說滯後。請容我作個猜想,春秋戰國分層的集權官僚體制出現以後,各級官府的文書工作勢必大量增加;隨著近數十年來秦漢地方行政文書簡牘的大量出土,我們已明確知道這時不論邊塞或內郡,日常行政文書之量確實極為龐大。刀筆吏處理大量文書,如果坐著一手執筆,一手執簡,懸肘懸腕,一無依托,即便習慣成自然,時間一久,即易疲勞。如何減輕疲勞,以較省力的書寫姿勢並借助可省力的設施處理文書,恐屬必然。坐著手持筆、簡,一無依托的姿勢實不如置簡、紙或帛於几案之上,伏身就案而書來得省力好寫。因此,書寫姿勢和所用的傢俱很可能在戰國到漢代的幾百年裡,悄悄有了變化。

戰國墓已出土了大量簡冊和帛書,也曾出土不少几、案,或高或矮,形制不一,功能多樣,其中很多明顯是食案或祭案。過去大家比較注意案和食器或祭器的關係,[24]是不是也可考慮案和簡帛可能存在的關係? 湖北荊門包山二號楚墓屬楚懷王前期,出土有矮足案和高足案。高足案有四件,其中兩件面板長80,寬39.6-40,通高46公分;據研究,它們是遣策中所記的「一

宜於書寫的高足案在戰國雖然已經存在,並不表示當時的吏已普遍或立即都改成在几案上書寫。伏案而書一開始有可能被認為有損威儀,不合禮制。由「不合禮」變成「合禮」,須時往往極其漫長。果如此,不合禮或不甚合禮的書寫姿勢就不易出現在須要表現禮的圖像中。因循傳統的漢代圖像藝術也就沒有反映出自戰國以降漸漸普遍,伏几案而書寫的現實狀況;即使描繪刀筆吏對坐於几案兩側,他們「合禮地」手執筆牘而書,或僅僅端坐,不容伏身失禮。

圖16採自《九連墩-長江中游的楚國貴族大墓》 圖17採自《曾侯乙墓-戰國早期的禮樂文明》

文物出版社 2007 文物出版社 2007

關於第二點,先舉一個較明顯的例證。漢代士大夫或君臣之間相見,並不以羔羊或雁為贄禮,但漢代畫像描繪孔子見老子,孔子手中卻捧著雁,老子手上持著杖,這反映的與其說是現實,不如說更多反映了當時所認可,經書裡的古禮。我們今天能看到的秦漢圖像資料主要來自墓葬陶、銅製明器或墓室和祠堂畫像石刻或壁畫。它們的一項共通特色都在於表現理想中的禮,而不在於寫實或全然呈現現實。也就是說,墓葬和祠堂在古代基本上都是禮制建築,其裝飾往往摻合了理想和禮制,而與現實生活有一定的距離。巫鴻研究漢代墓葬美術,曾總名之為禮儀美術(ritual art)。[27]這一說法,我很贊成。而禮儀美術要求的一個重點是合禮和合乎典型,是不是合乎現實,反在其次。

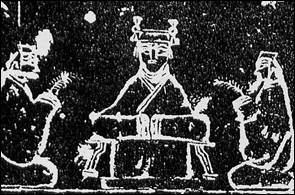

所謂合禮和合乎典型的書寫姿勢可能就是商周以來早已形成一手執筆,一手持簡的坐姿或立姿書寫。誠如馬怡指出,畫像中持牘和筆的一般不是墓主,而是隨侍在側的吏。他們端坐或站立著,像是在聽從口授,以筆簡作著記錄。依君臣之禮,為臣者必須表現出小心恭謹的樣子,漢世主官與屬吏之間也誼同君臣,因此畫中那些墓主旁唯命唯謹的小吏或曹吏,一般只好站著、端坐或俯身而拜,不容如同畫像中的主人翁一樣憑依几案。

關於第三點,漢代畫像描繪孔子見老子,雖依禮恃杖或執雁,他們兩人衣著卻如漢世儒生,戴著進賢冠。這不能不說是人物衣冠的「當代化」。漢代畫匠筆下的古聖先賢和當代人物的外觀幾乎沒有兩樣,古今人物也「習慣地」同時出現在同一畫面上。這種古今無別或交雜,不將「時代變化」放在心上或者說時間凝滯、凍結的情形,確實是漢代視覺或圖像藝術表現的一大特色。魏晉以降,墓葬藝術出現變化,佛教和外族因素加入,但不少漢世以來的傳統仍在延續,禮制和格套依舊是藝術表現上的主導力量,因此和現實仍難同步。

反觀現實,秦漢以降諸曹之吏平日在府寺當值,於几案間處理例行公文,恐怕並不那麼拘禮,輕鬆很多。這正如同漢世依禮制,天子百官無不佩劍在身(《晉書•輿服志》),但實際上許多文吏坐曹辦事,並不佩劍;須要謁見主官奏事,表現恭謹和禮節時,才借他人的劍佩上,擺個樣子(《史記•張丞相列傳》)。[28]由此或可推想,憑藉几案書寫和處理公文,就好像和林格爾墓壁畫中的諸曹吏對坐在几案兩側一樣,也許才是刀筆吏日常工作時的狀態。即使常態如此,也要經歷數百年,到魏晉南北朝才出現「几案之才」這樣的說法。古代許多詞彙或圖像的變化往往落後於現實。我們利用某時代出現的詞彙或畫像去論證當世,不能不考慮滯後現象的存在。這一點馬怡和馬場基都已談到,不再多說了。103.4.14

(編者按:本文收稿時間爲2014年4月13日16:10。)

[1]馬怡,〈簡牘時代的書寫-以視覺資料為中心的考察〉、〈從”握卷寫”到”伏紙寫”-圖像所見中國古人的書寫姿勢及其變遷〉、武漢大學簡帛研究中心《簡帛網》。上網日期:2014.3.31

[2]馬場基,〈書寫技巧的傳播與日本文字文化的基礎〉收入角谷常子編,《東亞木簡學的構建》(奈良:奈良大學,非賣品,2014),頁175-192。

[3]邢義田,〈漢代簡牘的體積、重量和使用-以中研院史語所藏居延漢簡為例〉收入邢義田,《地不愛寶》(北京:中華書局,2011),頁1-50。

[4]參潘運告編,《漢魏六朝書畫論》(長沙:湖南美術出版社,1997),頁137。

[5]陳松長,《帛書史話》(北京:中國大百科全書出版社,2000),頁16-89。

[6]參張彥遠,《歷代名畫記》收入于安瀾編,《畫史叢書》(上海:上海人民出版社,1963),卷四、卷五。

[7]潘運告編,《漢魏六朝書畫論》,頁266。

[8]潘運告編,《漢魏六朝書畫論》,頁160。

[9]潘運告編,《漢魏六朝書畫論》,頁147。

[10]潘運告編,《漢魏六朝書畫論》,頁161。

[11]《文選》(台北:文津出版社,1987)卷五十六「陸佐公石闕銘」注引。

[12]分見《魏書》卷十六,道武七王傳;卷十九卷,景穆十二王傳;卷七十七,羊深傳;卷八十五,邢昕傳。

[13]《北史》卷十八,景穆十二王傳下,「任城王雲」條。

[14]《南史》卷二十四,王裕之傳,王准之條。

[15]王利器,《顏氏家訓校注》卷二,頁71。

[16]漢畫誇大主角而縮小陪侍者等配角的形體即為著例。學者多已指出,不勞細說。

[17]孫機已指出。見氏著,《漢代物質文化資料圖說》(北京:文物出版社,1991),頁218。

[18]書几見南朝梁、陳時徐陵所作「廣州刺史歐陽頠德政碑,原見《藝文類聚》卷52,收入嚴可均輯,《全上古三代秦漢三國六朝文》全陳文卷十一(京都: 中文出版社,1981),頁3462。

[19]《太平御覽》(台北:台灣商務印書館,1997台一版),卷710「案」條引。卷或應作奉。

[20]籾山明,〈魏晉樓蘭簡の形態〉收入冨谷至編,《流沙出土の文字資料-樓蘭•尼雅を文書中心に》(京都:京都大學出版會,2001),頁135-1160。

[21]《藝文類聚》卷六十九服飾部上,「案」條曾收錄梁簡文帝《書案銘》。除前十句描寫書案之精美外觀,接著敘述書案之用曰:「敬客禮賢,恭思儼束,披古通今,察姦理俗,仁義可安,忠貞自燭。鑒矣勒銘,知微敬勗。」其要旨與李尤銘幾乎完全一致。

[22]其例可參邢義田論射爵射侯圖的戰國淵源,參〈漢代畫像中的”射爵射侯圖”〉收入邢義田,《畫為心聲》(北京:中華書局,2011),頁186-190。

[23]衣服車輿不能反映時代,唐代張彥遠《歷代名畫記》卷二曾目為「畫之一病」。

[24]例如王紅星分析包山二號楚墓漆器,依遣策分為食器、行器、葬車所載之器、祭器。胡雅麗解讀遣策,將本文提到的高足案,歸之於葬祭之器。參王紅星,〈包山二號楚墓漆器群研究〉收入湖北省荊沙鐵路考古隊,《包山楚墓》上 (北京:文物出版社,1991),頁488-500;胡雅麗,〈包山二號楚墓遣策初步研究〉,同上,頁508-520。

[25]湖北省荊沙鐵路考古隊,《包山楚墓》上,頁125;胡雅麗,〈包山二號楚墓遣策初步研究〉,頁512-513。

[26]湖北省荊沙鐵路考古隊,《包山楚簡》(北京:文物出版社,1991),頁64注596、598。某些也可能涉及特定的用途,如「

[27]巫鴻,《禮儀中的美術》(北京:三聯書店,2005)。

[28]其詳請參邢義田,〈允文允武:漢代官吏的一種典型〉,《天下一家-皇帝、官僚與社會》(北京:中華書局,2011),頁254-258。

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有