西漢末年“行西王母詔籌”事件考

作者:馬怡 發布時間:2017-07-25 10:37:40西漢哀帝建平四年(前3),發生了一場震動朝野的“行西王母詔籌”事件,其背景、史實和影響等都很值得研究。但長期以來,學界對該事件未給予足夠的關注,專文甚少。[1]研究者往往僅在討論西漢的民間信仰、社會危機以及謠言等問題時有所涉及,[2]而未作更全面、深入的探索,對於與該事件相關聯的早期的西王母形象亦未予留意。為此,本文擬利用文獻和圖像資料進行考補,並以此為基礎,嘗試進一步的討論。

(一)王朝末年的運勢與災異

西漢的二百一十一年(高帝元年至平帝元始五年,即前206—公元5年),[3]從其演變的過程看,可分為三個階段,每個階段約七十年,與研究漢史的學者們通常所說的西漢之早、中、晚期大致相當。《史記·平準書》曰:“至今上(案指漢武帝)即位數歲,漢興七十餘年之閒,國家無事,非遇水旱之災,民則人給家足,都鄙廩庾皆滿,而府庫餘貨財。”《漢書·食貨志》之記載略同。在第一個階段,即漢興至武帝初期,國家無大事,頗為安定富足。緊接下來,《史》、《漢》二書皆曰:“物盛而衰,固其變也。”[4]在第二個階段,即武帝中期至宣帝中期,由於武帝時的連年征戰和巫蠱之禍,財富大量消耗,國家已不如從前安穩,但仍強盛。其後為第三個階段。《漢書·佞幸傳》曰:“漢世衰於元、成,壞於哀、平。哀、平之際,國多釁矣。”[5]在此階段,國家多事,王朝的衰頹之象不斷暴露並逐漸加劇,終至崩潰。

史料顯示,自西漢中期起,漢家氣運將盡的說法就開始出現。[6]《漢書·眭弘傳》記載,昭帝時,眭弘根據大石自立等異象,推論漢家“有傳國之運”,漢帝當“求索賢人,襢以帝位”。[7]《漢書·路溫舒傳》記載,宣帝時,路溫舒“以為漢厄三七之間,上封事以豫戒”。【張晏曰:“三七二百一十歲也。自漢初至哀帝元年二百一年也,至平帝崩二百十一年。”】[8]《漢書·谷永傳》記載,成帝時,谷永奏對曰:“陛下承八世之功業,當陽數之標季,涉三七之節紀,遭《無妄》之卦運,直百六之災阸。三難異科,雜焉同會。”【孟康曰:“至平帝乃三七二百一十歲之厄,今已涉向其節紀。”】[9]《漢書·李尋傳》記載,成帝、哀帝之際,李尋認爲“漢家有中衰阸會之象”;甘忠可造《天官曆》、《包元太平經》,認為“漢家逢天地之大終,當更受命於天”。哀帝時,夏賀良等亦曰:“漢曆中衰,當更受命。成帝不應天命,故絕嗣。今陛下久疾,變異屢數,天所以譴告人也。宜急改元易號,乃得延年益壽,皇子生,災異息矣。得道不得行,咎殃且亡,不有洪水將出,災火且起,滌蕩民人。”[10]《漢書·哀帝紀》記載,哀帝爲了擺脫危機,建平二年曾一度易號而“更受命”,下詔曰:“漢興二百載,曆數開元。皇天降非材之佑,漢國再獲受命之符……以建平二年爲太初元將元年。號曰陳聖劉太平皇帝。”[11]他甚至有意將帝位禪讓給男寵董賢。[12]《漢書·王莽傳》記載,王莽居攝時,上奏太后曰:“陛下至聖,遭家不造,遇漢十二世三七之阸。”又曰:“予惟趙、傅、丁、董之亂,遏絕繼嗣,變剝適庶,危亂漢朝,以成三

據上述記載,可知此類關於漢家氣運將盡的預言一直延續不絕,越來越盛,其中還含有明確的時間表。一種說法是,從“漢興”之年(即高帝元年,前206)算起,到第210年(即公元4年)時,漢家會遇“三七之厄”;另一種說法是,從“漢興”之年算起,到第200年(即前7)時,“漢曆中衰”,漢家當“更受命於天”。還有一種說法是,從“初入元”之年(即太初元年,前104)算起,[15]到第106年(即公元2年)時,天下將遭受“百六之災阨”,而這場“災阨”會延續九年。[16]總之,這些預言皆稱,在大約相當於公元1世紀初左右的時候,漢朝的運勢將至衰絕。此類說法多出自當時的學者、方士,並且是基於他們對星占曆數的推算和設想,影響很大。

其時,高發的災異似乎也在驗證這些預言。漢朝特重災異。人們將不尋常的自然災害、人爲災害、天文異象、社會異象等同社會人事相聯繫,進行比類,認為是天戒。董仲舒《春秋繁露·必仁且智》:“天地之物有不常之變者,謂之異,小者謂之災。災常先至而異乃隨之。災者,天之譴也;異者,天之威也。譴之而不知,乃畏之以威……凡災異之本,盡生於國家之失。國家之失乃始萌芽,而天出災害以譴告之;譴告之而不知變,乃見怪異以驚駭之,驚駭之尚不知畏恐,其殃咎乃至。”[17]《史記·孝文本紀》載文帝詔曰:“朕聞之……人主不德,布政不均,則天示之以菑,以誡不治。”[18]《漢書·宣帝紀》載宣帝詔曰:“蓋災異者,天地之戒也。”[19]約從元帝時起,文獻中有關災異的記載明顯增多,成帝以後則愈發頻數。《漢書·谷永傳》:“建始元年以來二十載間,羣災大異,交錯鋒起,多於《春秋》所書。”[20]建始,成帝第一個年號;“建始元年”,公元前32年。《漢書·張禹傳》:“永始、元延之間,日蝕地震尤數,吏民多上書言災異之應。”[21]永始、元延,皆成帝年號;“永始、元延之間”,即公元前16年—前9年。《漢書·薛宣傳》:成帝永始二年(前15),“變異數見,歲比不登,倉廩空虛,百姓飢饉,流離道路,疾疫死者以萬數,人至相食,盜賊並興”。[22]《漢書·翟方進傳》:綏和二年(前7),成帝賜丞相翟方進冊曰:“惟君登位,於今十年,災害並臻,民被飢餓,加以疾疫溺死,關門牡開,失國守備,盜賊黨輩。”[23]《漢書·哀帝紀》:綏和二年,哀帝詔曰:“間者日月亡光,五星失行,郡國比比地動。乃者河南、穎川郡水出,流殺人民,壞敗廬舍。”[24]《漢書·孔光傳》:建平三年(前4),哀帝策免丞相孔光曰:“朕既不明,災異重仍,日月無光,山崩河決,五星失行……陰陽錯謬,歲比不登,天下空虛,百姓饑饉,父子分散,流離道路,以十萬數。而百官羣職曠廢,姦軌放縱,盜賊並起,或攻官寺,殺長吏。”[25]可注意的是,建平三年,正是驚動天下的“行西王母詔籌”事件發生的前一年。

有研究者認爲,根據現今的知識,天文現象有其發生的規律,自然災害和異常也有其相對穩定的頻度,“不會突然集中爆發”;史料所載西漢後期的災異高發或許有一定的客觀因素,但更重要的,恐怕是當時的儒生和王朝對災異的主觀認識所致,“過去不受注意的種種災異現象被觀察到並記錄下來”,因而形成了災異頻仍和說災異者蜂起的局面。[26]這些看法有其道理,但欠周備。自20世紀70年代以來,已有不少氣象學家利用史料、自然證據以及多源、多尺度的代用指標,對秦漢以來的中國的氣候變化進行了研究。研究結果表明:秦至東漢前期,中國東中部地區的氣溫呈現“溫暖(前210—前150)→偏暖(前150—前75)→溫暖(前75—前45)→寒冷(前45—公元30)”的波動,並在波動中逐漸變冷;公元前30年前後(案即西漢元、成二帝之際),中國東中部地區冬半年平均氣溫驟降了1.2℃,最冷的時段在公元1—30年(案即西漢平帝至東漢光武帝初年),氣溫比漢初最暖時低了1.6℃。[27]而這一寒冷時期,即元、成二帝之際至光武帝初年,正是史載災異大量出現的時期,兩者之間應當有關聯。尤其是那些“陰陽錯謬,歲比不登,天下空虛,百姓饑饉”(見前引《漢書·孔光傳》)的自然災害,應當與氣候的改變有直接的關聯。有氣象學家指出,氣溫每變化1℃,糧食畝產量相應變化約10%;而5至10年平均溫度變化達0.5℃時,就會造成農業的明顯損失,並在史書中有所反映。[28]中國東中部地區是典型的季風氣候,民生以農業為本,對氣溫和降水的改變高度敏感。一旦這些改變的烈度超過了民眾和社會的應對和承受能力,就有可能發生嚴重的饑荒,甚至導致整個社會系統崩潰。[29]

還有一些災異,因其所蘊含或附著的意義而特別令人不安。例如日食。尤其是發生在元年之正月朔日的日食,因其正當“三朝之會”[30],甚為不祥。成帝元延元年(前12)正月朔日的日食、哀帝元壽元年(前2)正月朔日的日食,即是如此。[31]《漢書·鮑宣傳》:“今日蝕於三始,誠可畏懼。小民正月朔日尚恐毀敗器物,何況於日虧乎!”“日蝕”即日食,“三始”即“三朝”。[32]而哀帝元壽元年的日食又竟與惠帝七年的日食發生在同月、同日。《漢書·五行志》記載,“惠帝七年正月辛丑朔,日有食之……至其八月,宮車晏駕”,“哀帝元壽元年正月辛丑朔,日有食之……與惠帝七年同月日”。[33]發生日食的惠帝七年恰是惠帝的駕崩之年,而哀帝的駕崩之年則在發生日食的元壽元年的次年。[34]

又例如一些罕見的星象。據記載,成帝元延元年四月有一場巨大的隕石雨:“天暒晏,殷殷如雷聲,有流星頭大如缶,長十餘丈,皎然赤白色,從日下東南去。四面或大如盂,或如鶏子,耀耀如雨下,至昏止。郡國皆言星隕。”“郡國皆言星隕”,可知天下人大概都看到了。而據《春秋》,“星隕如雨,為王者失勢諸侯起伯之異也”。[35]

最令人驚怖的是橫天的彗星。據記載,成帝元延元年七月出現了彗星,前後歷數十日:“有星孛于東井,踐五諸侯,出河戍北率行軒轅、太微,後日六度有餘,晨出東方。十三日夕見西方,犯次妃、長秋、斗、填,蠭炎再貫紫宮中。大火當後,達天河,除於妃后之域。南逝度犯大角、攝提,至天市而按節徐行,炎入市,中旬而後西去,五十六日與倉龍俱伏。”[36]這個奇特的星象,就是那一年回歸的“哈雷彗星”。此次回歸,因距地球、太陽很近,亮度高,故“極易觀測”。[37]然而該彗星之震懾人心不單在於其怪異與持久,還在於其“孛于東井”,並“犯大角、攝提”。“東井”,二十八宿之井宿,是秦地的分野,[38]也是秦京師、西漢京師的分野。[39]“大角”,星名,屬亢宿,是帝廷和人君之象。“攝提”共六星,夾列於“大角”兩側,是人臣之象。[40]古人認為,彗星的出現意味着滅國之殃災和兵亂的臨近。《開元占經》引《黃帝占》曰:“彗星出見,可二丈至三丈,形如竹木枝條,名曰掃星;三丈以上至十丈,名曰彗星。彗掃同形,長短有差,殃災如一。見則掃除凶穢,必有滅國,臣弒其君,大兵起,國易政,無道之君當之,期三年,中五年,遠九年。”[41]

成帝使人問於谷永。谷永奏對曰:“彗星,極異也,土精所生,流隕之應出於飢變之後,兵亂作矣,厥期不久,隆德積善,懼不克濟。內則爲深宮後庭將有驕臣悍妾醉酒狂悖卒起之敗,北宮苑囿街巷之中臣妾之家幽閑之處,徵舒、崔杼之亂;外則爲諸夏下土將有樊並、蘇令、陳勝、項梁奮臂之禍。內亂朝暮,日戒諸夏,舉兵以火角為期。安危之分界,宗廟之至憂,臣永所以破膽寒心。”[42]谷永博學經書,善言災異,曾任光祿大夫給事中,此時為北地太守。他指出,該彗星的出現是內外禍亂將起的徵兆,令人“破膽寒心”。

又例如蜀郡岷山之崩。據記載,成帝元延三年(前10),“蜀郡岷山崩,廱江,江水逆流,三日乃通。”劉向認為:“周時岐山崩,三川竭,而幽王亡。岐山者,周所興也。漢家本起於蜀漢,今所起之地山崩川竭,星孛又及攝提、大角,從參至辰,殆必亡矣。”[43]因蜀漢是高帝劉邦興起之地,故劉向將此“山崩川竭”視為漢家必亡的徵兆,深為憂慮。據記載,劉向“專積思於經術,夜觀星宿,或不寐達旦。元延中,星孛東井,蜀郡岷山崩,雍江。向惡此異……懷不能已,復上奏,其辭曰:‘……有識長老莫不震動,此變之大者也。’”他還將不祥的星象繪圖奏上,為皇帝“指圖陳狀”。[44]劉向是漢高帝劉邦同父弟楚元王劉交之後,歷宣、元、成三朝的老臣,又是精通經史與天文曆算的大學者,正可謂當時“有識長老”的代表。

身為天下之主的皇帝則倍感恐懼。據統計,西漢的皇帝(包括王莽)因災異而頒布罪己詔共28次;其中文帝2次,宣帝4次,元帝10次,成帝9次,哀帝2次,王莽1次。[45]可見這些罪己詔的絕大部分係出自西漢晚期。在罪己詔中,皇帝對災異所昭示的“天谴”表示敬畏,自省罪責,以求免除更大的禍難。此外,有的皇帝還欲將罪責和禍難轉移給大臣。例如,永光元年(前43),元帝因“春霜夏寒,日青亡光”而責問丞相于定國,于定國遂自劾而去。[46]永始二年(前15),成帝因“變異數見,歲比不登”而罷免了丞相薛宣。[47]最著名的例子是翟方進一案。綏和二年(前7),出現了“熒惑守心”的星象,據說該凶兆應在帝王,有人建議以大臣“當之”。成帝遂賜冊重責丞相翟方進,致後者自殺。[48]而成帝本人則在同年暴崩。按照前述預言的時間表,到哀帝即位時,漢家氣運已近衰竭。哀帝本人“即位痿痺,末年

這裏要指出,我們固然不能完全排除上述被記錄的史事有可能經過了渲染或揀選,甚至編排。儘管如此,這些史事所透露的消息,包括當時人們的觀念、輿情以及記錄者的判斷等,仍然值得我們思考。縱覽西漢王朝的命運,我們或可稍許了解古人對待那些預言的深刻畏懼與信服。舉例來講,自高帝起,西漢諸帝(除昭帝外)皆有子;而到成帝時,卻因其子早夭,不得不將異母弟之子立爲皇太子;再後來,哀帝亦無子,“大統幾絕” [52];平帝則年少而亡。又如,成帝崩於綏和二年(前7),這恰是漢興第200年,所謂“漢曆中衰”之時;平帝則崩於元始五年(公元5年),這恰是漢興第211年,遭逢“三七之阸”,王莽遂在次年登位居攝。[53]又如,“行西王母詔籌”事件突發於建平四年(前3),而該年在漢興第204年,距“三七之阸”(公元4年)6年,距“百六之災阨”(公元2年)4年,恰是哈雷彗星出現(前12)之後的第9年。其時,全天下皆因“三七”、“百六”的日益迫近而恐慌,頻繁的災異又加劇了恐慌的程度。在此情勢中,民眾將避禍的希望寄託於主宰長生的西王母,企盼她的庇護和拯救,這應當是“行西王母詔籌”事件發生的重要原因。

(二)哀帝建平四年的“行西王母詔籌”事件

研究漢史和西王母的學者,都會注意到這場發生於西漢末年的大事件,即上文一再提到的“行西王母詔籌”事件。該事件屢見於《漢書》,文字或詳或略,至少有8處,[54]足證其影響之巨:

哀帝建平四年正月,民驚走,持稾或棷一枚,傳相付與,曰行詔籌。道中相過逢多至千數,或被髮徒踐,或夜折關,或逾墻入,或乘車騎奔馳,以置驛傳行,經歷郡國二十六,至京師。其夏,京師郡國民聚會里巷仟佰,設(祭)張博具,歌舞祠西王母,又傳書曰:“母告百姓,佩此書者不死。不信我言,視門樞下,當有白髮。”至秋止。

——《漢書·五行志·五行皆失·人痾》

(建平)四年春,大旱。關東民傳行西王母籌,【顏師古曰:“西王母,元后壽考之象。行籌,又言執國家籌策行於天下。”】經歷郡國,西入關至京師。民又會聚祠西王母,或夜持火上屋,【李奇曰:“皆陰爲陽之象。”】擊鼓號呼相驚恐。

——《漢書·哀帝紀》

(建平)四年正月、二月、三月,民相驚動,讙譁奔走,傳行詔籌祠西王母。

——《漢書·天文志》

因建言:“往年熒惑守心,太白高而芒光,又角星茀於河鼓,其法為有兵亂。是後訛言行詔籌,經歷郡國,天下騷動,恐必有非常之變。”

——《漢書·息夫躬傳》

是時郡國地震,民訛言行籌。明年正月朔日蝕……((鮑)宣復上書言:“陛下父事天,母事地,子養黎民。即位已來,父虧明,母震動,子訛言相驚恐。”

——《漢書·鮑宣傳》

日食,詔舉方正直言。扶陽侯韋育舉(杜)鄴方正,鄴對曰:“……然嘉瑞未應,而日食地震,民訛言行籌,傳相驚恐。”

——《漢書·杜鄴傳》

(王)嘉復奏封事曰:“……奢僭放縱,變亂陰陽,災異衆多,百姓訛言,持籌相驚,【顏師古曰:“言行西王母籌也。”】被髮徒跣而走,乘馬者馳,天惑其意,不能自止。或以為籌者策失之戒也。”

——《漢書·王嘉傳》

(王)莽乃下詔曰:“……哀帝之代,世傳行詔籌,為西王母共具之祥,當為歷代母,昭然著明。”

——《漢書·元后傳》

以上諸條敘述或提到的“行西王母詔籌”、“傳行西王母籌”、“傳行詔籌”、“訛言行詔籌”、“訛言行籌”、“訛言,持籌相驚”等,皆指同一事件。根據這些記載可知:哀帝建平四年春,出現了大旱,此前又有地震、日食等災異。在該年的正月到三月間,關東的民眾突然驚惶奔走,他們手持一枚“稾”(案《說文·禾部》:“稈也。”)或“棷”(案《說文·木部》:“木薪也。”),互相傳遞,說是“行西王母詔籌”,在道上相遇時眾達“千數”。這些人有的披髪赤腳,有的連夜衝擊城關(案“折關”即“斫關”。),有的越墻而入,有的騎馬駕車奔馳,共經歷二十六個郡國而到達京師長安。夏季,他們和長安的民眾聚集在里巷、阡陌,設置博具,用歌舞來拜祠西王母。還有人在夜晚持火上屋,敲鼓呼號。他們並傳書說:西王母告訴百姓,佩戴此書者可以不死;如果不信,在門樞下會看到白髮。該事件到秋季止歇。

東漢荀悅《漢記·孝哀皇帝紀》也記載了這一事件:

(建平)四年春正月,關東民相驚走,或持籌相與,號曰“西王母籌”。道中相逢多至數千人,或披髮徒跣,斬斫門關,逾牆入屋,或乘騎奔馳,或致驛傳行,經歷郡三十六所,至京師。又聚會祀西王母,設祭於街巷阡陌,博弈歌舞。又傳言:“西王母告百姓,佩此符者不死。不信我言,視戶樞中有白髮。”[55]

此段文字和《漢書·五行志》所述稍有不同。《五行志》中的“經歷郡國二十六”,[56]這裏作“經歷郡三十六所”。另外,《五行志》中的“持稾或棷一枚”,這裏徑作“持籌”(案同《漢書·王嘉傳》);《五行志》的“佩此書者不死”,這裏作“佩此符者不死”。據此,或可進一步推斷:民眾所傳之“籌”約為小木條狀,又稱作“書”或“符”,可佩掛在身。[57]

將這些記載匯總起來,可得到幾點認識:(一),“行西王母詔籌”事件發生於建平四年春,地點在關東地區,涉及二三十個郡國(26個或36個),約佔郡國總數的四分之一或三分之一。[58](二),民眾突然流播“訛言”,驚惶奔走,傳遞、佩帶西王母的“詔籌”,據說可以“不死”。(三),他們西行入關而前往長安,群體大者達數千之眾,其中有人使用了“置驛”車馬。(四),夏季,他們在長安同當地民眾舉行了多種拜祠西王母的活動,其活動帶有巫術的色彩(如佩符,歌舞,夜間持火,擊鼓呼號等)。(五),整場事件持續了大約半年,朝野震動。

“行西王母詔籌”事件的發生,除“三七”、“百六”臨近和災異頻繁外,還有濃暗的背景。西漢末年時,人民的處境非常困苦。在前文引述的那些記錄災異和君臣言論的史料中,已包含了不少關於人民遭遇水旱災害、山崩河決、饑饉、疾疫,以致四處流亡的信息。哀帝時,諫大夫鮑宣將人民的生存狀況歸納為“七亡”與“七死”:“國家空虛,用度不足。民流亡,去城郭,盜賊並起,吏為殘賊,歲增於前。凡民有七亡:陰陽不和,水旱為災,一亡也;縣官重責更賦租稅,二亡也;貪吏並公,受取不已,三亡也;豪強大姓蠶食亡厭,四亡也;苛吏繇役,失農桑時,五亡也;部落鼓鳴,男女遮迣,六亡也;盜賊劫略,取民財物,七亡也。七亡尚可,又有七死:酷吏毆殺,一死也;治獄深刻,二死也;冤陷亡辜,三死也;盜賊橫發,四死也;怨讎相殘,五死也;歲惡飢餓,六死也;時氣疾疫,七死也。民有七亡而無一得,欲望國安,誠難;民有七死而無一生,欲望刑措,誠難……今貧民菜食不厭,衣又穿空,父子夫婦不能相保,誠可為酸鼻。”[59]鮑宣所謂 “亡”,是“失亡”之“亡”;所謂 “死”,“生死”之“死”。

先來看“七亡”。“一亡”,即“陰陽不和,水旱為災”,指的是自然災害,此項排在首位,最為重要。“二亡”、“三亡”、“四亡”,指的是“縣官”(國家、皇室)、“貪吏”和“豪強大姓”的吸斂,這三項皆屬原已存在的社會問題,此時因自然災害和“末世”的到來而愈發嚴重。“五亡”、“六亡”、“七亡”,指的是妨害正常生產與生活秩序的諸因素,這些因素使人民損失財產,不得安寧。再來看“七死”。“一死”、“二死”、“三死”,包括酷吏、刑獄的苛刻與不公,係源自官府。“四死”、“五死”,包括盜賊的暴行與民間的仇殺,係源自底層。“六死”、“七死”,包括饑荒與時疫,這兩者與“陰陽不和,水旱為災”(即“七亡”中的“一亡”)有密切的關聯。總之,在西漢末年,致使人民陷入“亡”、“死”之境的因素有多種,其中,嚴重的自然災害、官府和豪強大姓的榨取、吏治的惡劣、動亂的社會秩序對人民的危害最為深廣。

漢代人認為,西王母主宰長生,能夠賜福解難。傳說西王母有不死之藥。西漢景帝時,劉安及其賓客所撰《淮南子·覽冥訓》曰:“羿請不死之藥於西王母。”[60]武帝時,司馬相如所撰《大人賦》曰:“吾乃今日睹西王母……必長生若此而不死兮,雖濟萬世不足以喜。”[61]又如,在漢墓的墓室壁畫及畫像石、畫像磚上,往往有昇仙題材的圖像,其中常見西王母和搗藥之玉兔、神草仙藥等;漢鏡圖案中亦常見西王母,多伴有“仙人不知老”,“壽如金石”,“與天相保”之類的銘文,皆是其證。

兩漢之際,崔篆所撰《易林》一書載錄了4096條占卦變之辭,[62]內有數十條提到了“西王母”、“王母”。[63]其中,有的內容與長生相關,例如:

弱水之西,有西王母,生不知老,與天相保。(《易林·訟之泰》)

弱水之右,有西王母。生不知老,與天相保。不利行旅。(《易林·既濟之大畜》)[64]

還有的內容與賜福、賜子相關,例如:

王母多福,天祿所伏。居之寵光,君子有福。(《易林·剝之觀》)

王母多福,天祿所伏。君之寵光,君子有昌。(《易林·無妄之需》)

中田膏黍,以享王母,受福千億,所求大得。(《易林·小畜之豐》)

稷爲堯使,西見王母,拜請百福,賜我喜子。(《易林·坤之噬嗑》)

西逢王母,慈我九子。相對歡喜,王孫萬戶,家蒙福祉。(《易林·鼎之萃》)[65]

還有的內容與避災禍、解危難相關,其條數較多,例如:

引髯牽頭,雖懼無憂。王母善禱,禍不成災。(《易林·訟之需》)

穿鼻繫株,爲虎所拘。王母祝福,禍不成災,突然自來。(《易林·謙之節》)

穿鼻繫株,爲虎所拘。王母祝禱,禍不成災。突然脫來。(《易林·萃之豫》)

晨夜驚駭,不知所止。皇(王)母相佑,卒得安處。(《易林·損之震》)

患解憂除,王母相于,與喜俱來,使我安居。(《易林·蒙之巽》)

戴堯扶禹,松喬彭祖。西遇王母,道路夷易,無敢難者。(《易林·訟之家人》)

駕龍騎虎,周遍天下。爲神人使,西見王母,不憂危殆。(《易林·臨之履》)[66]

崔篆,涿郡(今河北省涿州)人,其家族曾蒙受王莽的寵幸,本人亦曾任新朝的建信大尹。東漢建立後,他便不再出仕,專心寫作。《後漢書·崔駰傳》記載:“建武初,朝廷多薦言之者……(崔)篆自以宗門受莽偽寵,慙愧漢朝,遂辭歸不仕。客居滎陽,閉門潛思,著《周易林》六十四篇。”[67]可知該書約完成於東漢光武帝建武初年。不過,從全書內容看,崔篆寫作的時間似乎較長,有可能始於西漢末年。[68]書中關於西王母的內容,在一定程度上反映了當時的人們對西王母的崇仰、祈願和他們的心態。

西王母神話可能最初產生於古代的東夷文化區。在典籍裏,關於西王母的較早的記載,見《莊子·大宗師》、《管子·輕重己》、《山海經》、《爾雅·釋地》和《穆天子傳》等。有學者指出,其中最早者應是《山海經》中的《大荒經》,後世以西王母為西方之神的說法即由此而來。然而細審《大荒經》,書中所顯示的曆法制度和先王譜系卻表明其産生的地域可能在東夷文化區。這就意味着,《大荒經》中的“西方”或許並不很遠,《大荒經》中的西王母未必如後世所以為的那樣住在遙渺的西荒。[69]另,《荀子·大略篇》也記載:“不學不成:堯學於君疇,舜學於務成昭,禹學於西王國。”[70]“君疇”、“務成昭”皆人名,因而“西王國”也可能就是西王母,或是與之有關的人物。[71]

西王母信仰可能與早期道教有一定的關係。在道教的神譜中,西王母是重要的神祇。在佛教傳入中國之前及傳入之初,其地位尤其崇高。張華《博物志·雜說上》:“老子云:萬民皆付西王母,唯王、聖人、真人、仙人、道人之命上屬九天君耳。”[72]道教以修道成仙、追求長生不死爲主要目標,神仙思想是其理論的重要成分。而神仙思想大致萌生於戰國時代的燕國、齊國的濱海地區,[73]西王母信仰或亦如是。在我們今天所見到的漢代畫像石、畫像磚等資料中,西王母的圖像很多,形象甚為尊顯。此類畫像石、畫像磚等主要分佈於山東、蘇北、河南、陝北、晉西北和四川等地,以山東和四川最為密集,而這兩地正是早期的道教團體太平道和五斗米道的活躍區域。

“行西王母詔籌”事件表明,西漢末年時,西王母崇拜在關東地區的民眾中可能已較為普遍,而該事件又使之得到有力的傳播。關東,即函谷關(位於今河南省新安縣)以東,其範圍很大。不過,從道教的起源與活躍之地,從行籌者經歷了二三十個郡國、奔走約兩三個月(正月——三月)而抵達長安等情況看,該事件所涉及的郡國可能是在青、徐、兗、豫等州及冀州南部、揚州北部,即今山東、河南、河北、安徽、江蘇等地,而不會遠至更北或更南的地域。

今試以兩塊疑似出現了西王母詔籌圖像的山東畫像石(見文末附圖2、附圖3及其说明)的出土地為例,對該地至長安的里程作一粗略的估算。這兩塊畫像石都是在今山東省滕縣(滕州)桑村鎮西戶口村的漢代墓葬中發現的。墓葬位於魯中南山區西南麓的延伸地帶,該地帶屬黃淮沖積平原的一部分,西漢時為魯國蕃縣,墓主應是本地人。據《元和郡縣圖志·河南道五·徐州》記載:“(徐州)西至上都二千八十里……滕縣,南至州二百里。本古滕國,漢蕃縣也,屬魯國。”[74]唐時滕縣至徐州的距離為200里,徐州至長安的距離為2080里,則滕縣至長安的距離當為2280里。按唐1小尺等於漢1.1尺、[75]漢1里等於0.414公里計算,[76] 2280唐里約合2508漢里、1038公里。漢時的情況或近於此。[77]

漢代的郵人一日一夜行200漢里或160漢里,[78]這兩者都是以步行接力的方式傳遞公文的速度。普通人的速度沒有這樣快,因非專職者,又不接力,也不可能日夜無休。《漢書·賈捐之傳》記載:“吉行日五十里,師行三十里。”[79]50漢里,約合21公里;30漢里,約合12公里。《武經總要·軍行次第》亦記載:“凡軍行在道,十里齊整休息,三十里會乾糧,六十里食宿。”注:“古法:三十里爲一舍。倍道兼行,一日再舍。今六十里爲食宿,亦量軍士急緩爲節。”[80]則古時軍隊的行進速度為一日30—60里(因時代不同,1里的具體長度有差別)。又《資治通鑒》唐昭宗乾寧元年條胡三省注:“唐制:陸行之程,馬日七十里,步及驢五十里,車三十里。”[81]則唐代公差的步行速度為一日50唐里(約合23公里)。假設這兩塊畫像石的出土地——漢代的蕃縣至長安的距離確為2508漢里,假設“行西王母詔籌”事件發生時該縣曾有行籌者出發或經過,假設其行進速度是一日50漢里(21公里),則由此地直往長安需用約50天。不過,據《漢書》記載,這些行籌者不僅一路奔走,他們還“相驚動”,“喧嘩”,“傳相付與”,有宣傳、串聯之類的舉動,這些都會影響其行進速度。此外,他們還有可能遭遇惡劣的天氣、艱難的路況、口糧不足、疲勞和傷病的干擾等,故實際所用天數或許更多。

在“行西王母詔籌”事件中,有一些頗為難解的疑點,因資料短少,目前只能做試探性的討論或猜測。例如,從《漢書》記載看,有的行籌者很是匆忙,他們連夜闖關,翻墻,乘坐車馬奔馳,這是何緣故?或許可以這樣來解釋:在該事件中,行籌者必須盡早趕到長安(也可能有個預定的時間),在那裏舉行重要的活動。而如果其所在郡國距長安較遠,或是出發較遲、路遇障礙,就有可能誤事,因此有人會非常急迫。那麼,接下來的問題就是:這些行籌者為何去長安?他們要在那裏做什麼?

這些行籌者不是一般意義上的流民。理由如下:首先,這些人的目標明確,他們為傳行西王母詔籌、追求“不死”而奔走,目的地是長安,同那些為覓食、逃避疾疫而盲動流竄的普通災民不同。其次,這些人的樣子異於常人(“被髮徒跣”,似是負罪、自謫之貌),舉動也異於常人(“驚走”、“讙譁”,“或夜折關”,“或逾墻入”,顯得十分狂熱)。再者,這些人到達長安後,用帶有巫術的色彩的大規模的活動拜祠西王母。此外,這些行籌者約有數千人或更多,[82]從他們的長途奔走和在長安數十日的停留、食宿與活動看,似當有相應的組織者和資金支持。將該情況同有人曾使用“置驛”車馬之事相聯繫,或可這樣猜想:他們的行為在某種程度上得到了官府的允許或幫助;其部分成員可能擁有一定的身份,甚或是宗教團體頭領之類的人物。

西漢後期有一個頗可留意的世風,即社會各界向帝王獻書、獻策者很多。在今本《太平經·作來善宅法》中,有一段“六方真人”與“天師”的對話,講述了民眾踴躍前往京師向帝王進奉“善書”、“奇文殊方妙術”、“善字訣事”的情形,並談到“天師”所作“洞極之經”可悉除災禍,使帝王無憂。其文曰:

今天師前所敕愚生拘校上古中古下古之要文,及究竟賢明之善辭口中訣事也。今四境之界外內,或去帝王萬萬里,或有善書,其文少不足,乃遠持往到京師;或有奇文殊方妙術,大儒穴處之士,義不遠萬里,往詣帝王,衒賣道德;或有黎庶幼弱老小田家嬰兒婦女胸心,各有所懷善字訣事,各有一兩十數,少少又不足,使人遠齎持往詣京師;或有四境夷狄隱人胡貊之屬,其善人深知祕道者,雖知中國有大明道德之君,不能遠故齎其奇文善策殊方往也。今天師言,乃都合古今河洛神書善文之屬,及賢明口中訣事,以為洞極之經,乃後天地開闢以來,災悉可除也,帝王長遊樂,垂拱無憂也。[83]

從《太平經》的成書過程看,這段引文提到的“洞極之經”當屬其中間過渡環節,編撰時間始於西漢末年或新莽時期。[84]而民眾向帝王大量獻書之事,則大約在成帝時就已出現。據《漢書·藝文志》記載:“至成帝時,以書頗散亡,使謁者陳農求遺書於天下。”[85]《漢書·郊祀志》亦記載:“成帝末年頗好鬼神,亦以無繼嗣故,多上書言祭祀方術者,皆得待詔,祠祭上林苑中長安城旁,费用甚多。”[86]可知成帝曾派陳農尋求天下遺書,並鼓勵獻方術者,予以安置。其後,國運益衰,世情洶湧,哀帝亦廣詢對策,並一度採納進奉過《包元太平經》的甘忠可的弟子夏賀良等人的建言,易號而“更受命”。又過了兩年,涉及關東二三十個郡國的行籌者湧入長安,他們來此地的重要目的之一,可能是要將所謂“西王母詔籌”奉達帝王,或是進獻、陳說相關的書、策(例如《師策文》,詳後)。但囿於相關資料缺乏,今已無法詳考。到王莽執政時,為了籠絡眾心和改換朝代的需要,又進一步大攬人才。《漢書·王莽傳》記載:“(元始四年)莽奏起明堂、辟雍、靈臺,為學者築舍萬區……網羅天下異能之士,至者前後千數。”[87]王莽為學者所築的“萬區”之舍應位於長安或其附近,也許就是在當年安置過眾多行籌者居留的舊地上修造的。

行籌者前往長安的原因,在今本《太平經·師策文》中似亦可略尋線索。[88]《師策文》的全文如下:

師曰:〈起〉“吾字十一明為止,丙午丁巳為祖始。四口治事萬物理,子巾用角治其右,潛龍勿用坎為紀。人得見之壽長久,居天地間活而已。治百萬人仙可待,善治病者勿欺紿。樂莫樂乎長安市,使人壽若西王母,比若四時周反始,九十字策傳方士。”〈止〉[89]

此文神秘而奇特,共91字,“九十字策傳方士”之“九十”是其約數。《釋名·釋書契》:“策,書教令於上,以驅策諸下也。”[90]知是“教令”類的文字。此文的前5句頗為費解,蓋為隱語。其中第1句,《太平經·解師策書訣》曰:“‘吾字十一明為止’:師者,正謂皇天神人師也;曰者,辭也,吾迺上辭於天,親見遣,而下為帝王萬民具陳,解億萬世諸承負之謫也;吾者,我也,我者,即天所急使神人也。”又曰:“十一者,士也。明為止者,赤也,言赤氣得此,當復更盛,王大明也。”[91]按此,該句可能與《包元太平經》的編撰者甘忠可所謂“天帝使真人赤精子,下教我此道”的赤精子有關,[92]也可能與西漢末年的崇火德的觀念(例如《河圖赤伏符》之讖言“四七之際火為主”)有關。[93]後半部分的6句意思顯豁,講述了對長生、除病和安樂的嚮往與實現。其中,“樂莫樂乎長安市,使人壽若西王母”2句尤引人注意。長安是西漢的京師,“樂莫樂乎長安市”,可證《師策文》的時代必在東漢之前。此2句將長安同極樂、長壽和西王母聯繫在一起,正與“行西王母詔籌”事件中民眾對西王母的祈願和他們的行進目的地相合。而《師策文》的主旨,應就是《解師策書訣》所謂“師”的緊急使命:為帝王和萬民陳述講說,解除“億萬世諸承負之謫”。最末2句“比若四時周反始,九十字策傳方士”亦可注意。在“行西王母詔籌”事件中,那些串聯者、組織者裏或許就有這類“方士”。果如是,《師策文》就是其“師”所傳授的“策文”。而對於行籌的民眾來說,奮力在厄難來臨之前趕到長安,奉達西王母的詔籌和旨意,這個行為本身就是為了躲避厄難,就是消弭厄難之道。

行籌者前往長安的另一重要目的是在該地舉行拜祠西王母的活動。前引《漢書·五行志》曰,行籌者到達長安之後,“其夏”,他們和京師的民眾以多種形式拜祠西王母,“至秋止”。而另據其它文獻記載,祭祀西王母的時間正應在夏季。《管子·輕重己》曰:

以春日至始,數九十二日,謂之夏至,而麥熟。天子於大宗,其盛以麥,麥者,穀之始也……皆齊大材,出祭王母。[94]

“春日至”,指的是春分,再過92天便是夏至。馬非百認為,《管子·輕重己》所言“齊”,通“齎”,持也;“材”,即木材;所言“皆齎大材”,同《漢書·五行志》“民持棷一枚”,因《說文》釋“棷”曰“木薪也”;所言“出祭王母”,同《五行志》“京師郡國民聚會里巷仟佰設祭……歌舞祠西王母”;又所言“出祭王母”在夏至,而《五行志》“京師郡國民祠西王母”亦在夏季,二者一致,則《管子·輕重己》這條記載似爲民間祭祀西王母一事之反映。[95]建平四年的夏至是五月乙巳朔十二日丙辰(公元前3年6月25日)。[96]大約從這一天開始,民眾開始了拜祠西王母的活動,持續到到秋季而止。

王先謙認為,在該事件中,民眾是為西王母將至而先行其籌:“天子將出,一人前行清道,呼曰傳籌。今制尚有之,葢昉自漢世。此譌言王母將至,爲之傳行詔籌,即其義也。”[97]按此推想,行籌者約在春末到達長安,而後應是經過了一個多月的準備,並同當地的民眾合作,纔正式開始其拜祠西王母的活動。其中,那些“設張博具”、“歌舞”、“擊鼓號呼”之類的行為,當具有迎請和奉娛的意味。

值得一提的是,有的活動是在夜間舉行的。據前引《漢書·哀帝紀》記載,拜祀西王母的民眾 “或夜持火上屋,擊鼓號呼相驚恐”。這可能與當時人們認為西王母是屬於“陰”的神祇的觀念相關。[98]民眾所以夜間登高、敲鼓呼喊,或許是在月下向西王母禱告。後來,王莽因元后王政君的母親懷孕時曾夢月入懷而聲稱王政君為“太陰之精”,有“陰精女主聖明之祥”,“獲西王母之應”(詳下節),[99]大概就是迎合和利用這一觀念。

衛宏《漢舊儀》曰:“祭西王母於石室,皆在所二千石、令、長奉祠。”[100]“二千石、令、長”,即郡太守、王國相和縣令、縣長。《漢舊儀》以載西漢制度為限。[101]這項由地方行政長官主持奉祠西王母的制度,應與西漢後期大規模興起的西王母崇拜有關,而且很可能是在“行西王母詔籌”事件的前後建立的。

當該事件過去,或因其初時之暴起,又緣由又似乎不明,且未見結果,故議者多稱這場騷動是民衆“訛言行籌”,見前引光祿大夫左曹給事中息夫躬、諫大夫鮑宣、前涼州刺史杜鄴、丞相王嘉等人的言論。然而震蕩並未就此而止。它的餘波持續存在,甚至影響了皇室與朝政。

(三)白髮的西王母与與王政君

在今存的漢代畫像中,西王母是常見的題材,有眾多中外學者進行過研究。其中,西王母圖像的特徵和其形象的演化是重要的關注方面,成果也很可觀。[102]但這些研究大抵是對西王母圖像的具體內容和特徵的考辨,而對相關的時代背景與政治因素著力不多,[103]以至忽略了一個較為重要的情況。這個情況就是:在西王母崇拜大興之初,其形象乃是一位白髮的老婦。

前引《漢書·五行志》所載民眾傳播的西王母之言爲我們透露了一些消息:“母告百姓,佩此書者不死。不信我言,視門樞下,當有白髮。”可注意的是,西王母提到了“白髮”。此“白髮”應當與西王母有直接的關聯,應當是她的白髮。

如前述,《山海經》是記載西王母的較早的文獻。該書約成於先秦,少部分作於漢初。《山海經·西山經》曰:“西王母其狀如人,豹尾虎齒而善嘯,蓬髮戴勝。”[104]“蓬髪戴勝”,則西王母當有較茂盛的頭髮。又《山海經·海內北經》曰:“西王母梯几而戴勝,杖。”郭璞曰:“梯謂馮也。”[105]几、杖皆老者之物。[106]馮(憑)几而用杖,則西王母當為老者。西漢武帝時,司馬相如《大人賦》曰:“吾乃今日覩西王母。暠然白首戴勝而穴處兮,亦幸有三足烏為之使。”[107]該文未提到西王母“豹尾虎齒”,而說她“暠然白首戴勝”。“暠”,同“皓”,潔白。按此,其時西王母或已無“豹尾虎齒”,而是白髮、戴勝,形象為老年女性。

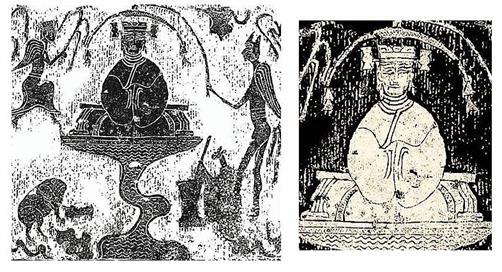

對於這一推論,還有圖像為證。我們現今所見到西王母圖像,以東漢時期的畫像石、畫像磚為主,而這些圖像大多是非彩色的或是彩色模糊、彩色脫失的。但幸運的是,東漢以前和東漢早期的西王母圖像雖存留不多,卻有一些是彩色的。[108]其中有兩例較為完整而清晰,如下:

圖1.西王母像,洛陽偃師辛村壁畫墓,新莽 局 部

圖1出自河南洛陽偃師市高龍鄉辛村壁畫墓,1991年發現。考古工作者根據該墓的形制和出土器物,判斷其年代為新莽時期。[109]畫面中,西王母略微側面,拱手籠袖,跽坐於雲頭。其面相豐滿,白髮蓬鬆(在該墓壁畫中,唯獨西王母是白髮,而其他男女都是黑髮,可與之對比),[110]戴勝。勝為玉色或白色。其身旁有一按扶杯狀容器的白兔,應是搗藥之玉兔。

又如圖2:

圖2.西王母像,陝西定邊郝灘壁畫墓,新莽至東漢早期 局 部

圖2出自陝西定邊縣郝灘壁畫墓,2003年發現。該墓缺少隨葬品,但作爲郝灘墓葬群的一部分,考古工作者判定其年代為新莽至東漢早期。[111]畫面中,西王母略微側面,拱手籠袖,著紅色衣緣之袍,坐於昆侖山。其面相豐滿,白髮蓬鬆(可與其身後兩陪侍女子的黑髮對照),戴勝。勝為玉色或白色。畫面中可見龍和三足烏、蟾蜍等瑞獸。

以上兩圖的主題都與昇仙有關。畫面中,居於主位的女性皆戴勝,坐在雲頭或昆侖山,有玉兔或三足烏、蟾蜍等相伴,可確知是西王母像。而這兩例西王母像皆未見“豹尾虎齒”。應當指出的是,兩座墓葬的年代都在新莽時期(或東漢早期),與“行西王母詔籌”事件的發生時間相當接近。因此,這兩圖中的西王母的樣貌——雍容端坐的老婦,面相豐滿,白髮而戴勝,大概就是當時民眾心目中的西王母的形象。

該樣貌恰與當時的太皇太后王政君的形象相合。王政君是中國歷史上身居后位(含皇后、皇太后、太皇太后)時間最久的女性之一,前後共61年,幾乎覆蓋了整個西漢晚期。她又是王莽的親姑母,擁有重要的影響力與權勢,其生平事迹見《漢書·元后傳》。據記載,王政君之父曾為廷尉史,其母李氏夢月入懷,遂有身孕,誕下王政君。政君18歲時(五鳳四年,前54)入宮,後為太子妃。21歲時(甘露三年,前51)生成帝。23歲時(黃龍元年,前49)元帝即位,爲皇后。39歲時(竟寧元年,前33)成帝即位,爲皇太后。65歲時(綏和二年,前7),哀帝即位,爲太皇太后。後歷平帝、孺子嬰。78歲時(始建國元年,公元9年)王莽稱帝,為“新室文母太皇太后”。當“行西王母詔籌”事件發生時,她69歲,正是白髮老婦的年齡。故前引《漢書·哀帝紀》“關東民傳行西王母籌”條顏師古注曰:“西王母,元后壽考之象。”

據文獻記載,漢代的太皇太后、皇太后亦戴勝。勝,頭飾名,即華勝。《釋名·釋首飾》:“華勝:華象草木華也;勝言人形容正等,一人著之則勝,蔽髪前爲飾也。”[112]《後漢書·輿服志》記載:

太皇太后、皇太后入廟服,紺上皁下;蠶,青上縹下,皆深衣制……翦氂蔮,簪珥。珥,耳璫垂珠也。簪以瑇瑁為擿,長一尺,端爲華勝,上爲鳳皇爵,以翡翠爲毛羽,下有白珠,垂黃金鑷。左右一橫簪之,以安蔮結。諸簪珥皆同制,其擿有等級焉。

皇后謁廟服,紺上皂下,蠶,青上縹下,皆深衣制……假結,步搖,簪珥……貴人助蠶服,純縹上下,深衣制。大手結,墨瑇瑁,又加簪珥。長公主見會衣服,加步搖。公主大手結,皆有簪珥,衣服同制。[113]

按此,簪一尺之擿、擿的兩端加華勝的頭飾,漢時為太皇太后和皇太后所專有,是帝室中輩分最高的女家長的標志,用於入宗廟、行先蠶禮這樣的隆重場合。皇后、貴人、長公主、公主等皆無,而只有“結”及其它頭飾,惟簪珥同制。“結”即髮髻。《說文解字·髟部》釋“髻”:“緫髮也。从髟吉聲。古通用結。”又《漢書·陸賈傳》:“尉佗魋結箕踞見(陸)賈。”顏師古注:“結讀曰髻。”[114]

勝,即榺。《說文解字·木部》釋“榺”:“機持經者。”段玉裁注:“勝者,榺之假借字。”有學者指出,勝的原型是織機捲經軸兩端的機牙(搬手),俗稱“榺花”,[115]顯示出它同紡織有密切的關係。舊題東漢郭憲撰《洞冥記》曰:“(東方)朔以元封中游濛鴻之澤,忽見王母采桑于白海之濱。”[116]則古人認為西王母從事養蠶紡織。而據上引《後漢書·輿服志》,知人間的禮儀性採桑亦由高貴的女性主持。[117]

又“王母”亦指祖母。《禮記正義·曲禮下》:“祭王父曰‘皇祖考’,王母曰‘皇祖妣’。”孔穎達疏:“王父,祖父也……王母,祖母也。”[118]《爾雅·釋親》曰:“父爲考,母為妣。父之考爲王父,父之妣為王母。【郭璞注:“加王者,尊之也。”】王父之考爲曾祖王父,王父之妣為曾祖王母。曾祖王父之考爲高祖王父,曾祖王父之妣為高祖王母。”郝懿行義疏:“祖父母而曰王者,王,大也,君也,尊上之稱,故王父母亦曰大父母也。”[119]據此,“王母”的本義就是祖母,或崇高之母、始祖母,[120]而太皇太后、太后正可當之。

不過,當“行西王母詔籌”事件發生之時,議者並沒有立即將該事件同太皇太后王政君相聯繫,而以為是驕盛亂政的哀帝祖母傅氏、母親丁氏之應。《漢書·五行志》將這一突發事件歸入“五行皆失·人痾”類中,並引用杜鄴的奏對來說明:“是時帝祖母傅太后驕,與政事,故杜鄴對曰:‘《春秋》災異,以指象爲言語……西王母,婦人之稱。博弈,男子之事。於街巷仟伯,明離闑內,與疆外。臨事盤樂,炕陽之意。白髮,衰年之象,體尊性弱,難理易亂……今外家丁、傅並侍帷幄,布於列位,有罪惡者不坐辜罰,亡功能者畢受官爵……指象昭昭,以覺聖朝。’”[121]杜鄴尖銳地揭出“西王母”、“白髮”等徵兆的含義,認為是“婦人之稱”,是“衰年之象,體尊性弱,難理易亂”等。然而傅氏、丁氏亂政並不會對下層的民眾有直接影響,民眾也不大可能對上層的權力變化有多少瞭解和關心。他們所以奔走行籌,是為了避禍和祈望西王母救世。

早在哀帝即位之初,王政君即命時任大司馬的王莽去官而“就第”,以避帝外家。其後,哀帝又遣王莽“就國”。[122]故“行西王母詔籌”事件發生時王莽未在朝中,王氏家族亦未受指涉。元壽二年(前1),哀帝崩,王政君復召王莽爲大司馬,整飭朝政。是年王政君71歲。從王莽重新掌權、繼而攝政、隨後稱帝的過程看,他著意從兩個方面來經營與王政君的關係:一方面,他想方設法地取悅、諂媚王政君,表示感恩並謀求其繼續支持;另一方面,他知曉輿情與民心,意識到西王母的巨大影響,因而就勢利用,對“行西王母詔籌”事件作了新的解釋。[123]

居攝二年(公元7年),王莽發佈《大誥》曰:

太皇太后肇有元城沙鹿之右,【張晏曰:“沙鹿在元城縣。春秋時沙鹿崩,王莽以爲元后之祥,語在《元后傳》。”】陰精女主聖明之祥,【李奇曰:“李親懷元后,夢月入懷,陰精女主之祥。”】配元生成,以興我天下之符,遂獲西王母之應,【孟康曰:“民傳祀西王母之應也。”】神靈之徵,以祐我帝室,以安我大宗,以紹我後嗣,以繼我漢功……太皇太后臨政,有龜龍麟鳳之應,五德嘉符,相因而備。《河圖》《雒書》遠自昆侖,出於重壄。古讖著言,肆今享實。此乃皇天上帝所以安我帝室,俾我成就洪烈也。[124]

《大誥》宣稱王政君“有元城沙鹿之右,陰精女主聖明之祥”,以其祖父在魏郡元城時,曾有老者說“昔春秋沙麓崩,晋史卜之曰……後六百四十五年,宜有聖女興”,[125]且以其母受孕時曾夢月入懷,故將王政君奉為陰精、聖女;又進而將“行西王母詔籌”事件解釋為王政君“獲西王母之應,神靈之徵”,說她是安佑帝室的女主。

兩年後,王莽稱帝,即奉王政君為“新室文母”,其詔曰:

予伏念皇天命予爲子,更命太皇太后爲“新室文母太皇太后”,協于新故交代之際,信於漢氏。哀帝之代,世傳行詔籌,為西王母共具之祥,當為歷代母,昭然著明……謹以令月吉日,親率群公諸侯卿士,奉上皇太后璽紱。[126]

王莽此舉是將王政君尊為新朝的皇太后,為之承重;[127]說“世傳行詔籌,為西王母共具之祥”是王政君的瑞應,昭示其“當為歷代母”,意欲以此作為自己代漢稱帝的依據。

此外,王莽還鼓動王政君走出深宮,巡狩四郊,同百姓見面,施以恩惠。《漢書·元后傳》記載:

(王)莽又知太后婦人厭居深宮中,莽欲虞樂以市其權,乃令太后四時車駕巡狩四郊,存見孤寡貞婦。春幸繭館,率皇后列侯夫人桑,遵霸水而祓除;夏遊篽宿、鄠、杜之間;秋歷東館,望昆明,集黃山宮;冬饗飲飛羽,校獵上蘭,登長平館,臨涇水而覽焉。太后所至屬縣,輒施恩惠,賜民錢帛牛酒,歲以爲常。[128]

從上述記載看,王政君雖然年老(按當時來說,她已是罕有的高齡),卻喜活動,願意出面,行事高調。她春夏秋冬皆乘車巡遊,並“存見孤寡貞婦”,所到之處“輒施恩惠,賜民錢帛牛酒,歲以為常”。王莽的這一手段頗為高明:讓王政君外出活動並施惠於百姓,既可娛樂王政君,得其歡心而購其權力;又可為王政君擴大影響,使人們認識她,擁戴她,最終則宣傳了王莽本人,有利於鞏固其自身的地位。當王政君巡狩四郊時,當穿著正服,其頭飾則莊嚴華美,略如《輿服志》之記載。而那些以往從未有機會瞻仰過深宮太后的下層民眾所見的王政君,就是這樣一位尊貴、仁慈、長壽、頭上戴勝的白髮老婦,與傳說中的西王母似相仿佛。

在王莽稱帝後的第5年(始建國五年,13年),王政君去世,享年84歲。從王莽復為大司馬重新掌權開始,他就大力為王政君宣傳,把她和西王母聯繫在一起,至此已達10餘年。這一造神宣傳擴大了王政君的影響,也推動了西王母信仰的進一步傳播。又過了10年之後(地皇四年,23年),王莽敗亡,新朝覆滅。

(四)西王母形象的演變

在東漢時期,白髮的西王母像可能仍有存在。但如前所述,由於我們所見到的東漢畫像大多是非彩色的,或是彩色模糊、彩色脫失的,故其中有一些不太容易確認的“疑似白髮像”。今略舉數例,以供考辨。

如圖3:

圖3.西王母像,樂浪王盱墓漆盤,東漢早期 局 部

這是朝鮮平壤市郊東漢樂浪郡王盱墓所出漆盤上的畫像,1925年發現。該盤背面有銘文:“永平十二年蜀郡西工綊紵行三丸治千二百盧氏作宜子孫牢。”[129]永平,漢明帝年號,永平十二年是公元69年,當東漢早期。畫面中,西王母爲正面,拱手籠袖坐於昆侖山,身下鋪有紅色的雜花坐墊。其肩有雙翼。頭上戴玉色或白色之勝、紅色之幗(疑即《後漢書·輿服志》所載太皇太后、皇太后的“翦氂蔮”)。[130]幗下依稀露出白髮(可與其身旁陪侍女子的黑髮對照)。圖中未見相匹的東王公。

又如圖4:

圖4.西王母像,陝西神木大保當畫像石,東漢中期 局 部

這是陝西神木縣大保當16號漢墓門楣的畫像,1996年發現。其年代約為公元100年前後,當東漢中期。[131]畫面中,西王母爲正面,拱手坐於雲頭。頭上似有幗,或為白髮(可與此圖下欄中人物的黑髮對照),戴勝。身旁有玉兔、羽人、侍者等。圖中未見相匹的東王公。

又如圖5:

圖5.西王母像,四川成都畫像磚,東漢 局 部[132]

這是四川成都市新都區新繁鎮清白鄉的畫像磚,1955年發現。其年代為東漢。[133]畫面中,西王母爲正面,拱手憑几坐於龍虎座。其頭髮茂盛,疑為白髮,戴勝。身旁有九尾狐、三足烏、蟾蜍、玉兔、侍衛和拜謁者等。圖中未見相匹的東王公。

又如圖6:

圖6.西王母像,山東嘉祥畫像石,東漢晚期 局 部[134]

這是山東嘉祥縣滿硐鄉宋山的畫像石,1978年發現。其年代為東漢晚期。[135]畫面中,西王母爲正面,拱手籠袖,憑几坐於昆侖山。其額前有皺紋或白髮,頭上有冠,戴勝。身旁有羽人、搗藥玉兔和蟾蜍等。未知是否另有相匹的東王公像,俟考。

以上這些“疑似白髮像”,倘若真能確認,那麼它們可能出自後人的歷史記憶或舊畫稿的孑遺。從總體上看,東漢時期的西王母像已與前有較大不同。新莽的敗亡是重要的原因之一。當往昔的造神宣傳和動蕩遠去,世事趨向穩定,人們漸漸拋棄和遺忘了原來的想法,心態和追求都起了變化。對西王母的崇拜則演進得更爲成熟和完備,西王母的形象也隨之改觀。在西漢晚期,西王母像多爲微側或側面之型(可能多是老婦形象,例如圖1、圖2);而從東漢早期開始,西王母像出現了正面端坐的偶像之型,後來又添加了配偶東王公。[136]

既然有東王公相伴,西王母原來的形象(略同於太皇太后和太后,無配偶)就顯得不大合宜了。因如前所述,漢朝戴勝的女性是太皇太后和太后,而太皇太后和太后都是喪夫的寡婦,且大多年老。於是,西王母的形象就轉換爲較年輕的女性(略同於皇后,有配偶),並漸漸不戴勝。不過,由於今所見東漢的畫像石、畫像磚多是無彩的,加之變動進程較爲遲緩,各地區的情况又有不同,舊貌與新容往往混雜並存(例如,年代偏早的與東王公相匹的西王母往往也戴勝),故這一轉換不易爲人覺察。

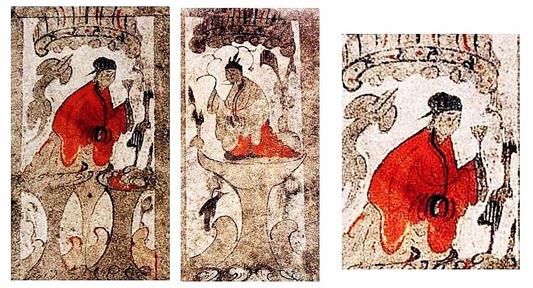

不過,在一些年代較晚的彩圖中,卻顯現了明確的迹象。例如圖7:

圖7.西王母、東王公像,山西呂梁畫像石,東漢晚期 局 部

這是山西呂梁市離石區石盤村的畫像石,1997年發現。其年代為東漢晚期(桓帝和平元年至靈帝熹平四年,150—175年)。[137]左為西王母像,約四分之三側面,著紅衣,跽坐於雲柱懸圃。黑髮,高髻,手持不死藥。右為相匹的東王公像。在呂梁地區發現的漢畫像石中,與此圖類似的西王母像還有多例,都是黑髮形象,不贅舉。[138]

又如圖8:

圖8.西王母像,甘肅敦煌佛爺廟灣彩繪磚,西晉 局 部

這是甘肅敦煌市佛爺廟灣西晉墓的彩繪磚,1999年發現。[139]畫面中,西王母為正面,拱手籠袖端坐。其肩有雙翼。黑髮,梳髻。其身旁為持華蓋的羽人。

又如圖9:

圖9.西王母、東王公像,甘肅酒泉丁家閘5號墓壁畫,十六國 局 部

這是甘肅酒泉市果園鄉丁家閘5號墓的壁畫,1977年發現。其年代爲後凉至北凉之間(386—441年)。[140]左圖為西王母像,正面,拱手籠袖坐於雲柱座,頭頂有月。其肩下有雙翼。黑髮,梳髻簪擿。身旁為持華蓋的侍女,並可見三足烏、九尾狐等。其右為相匹的東王公像。

又如圖10:

圖10.東王公、西王母像,寧夏固原漆棺畫(摹本),北魏 局 部

這是寧夏固原縣雷祖廟村北魏墓所出男主人漆棺棺蓋上部的漆畫,1981年發現。其年代為北魏孝文帝太和十年(486年)左右。[141]畫面中有兩座垂幔的房屋,房屋之間為金色的天河。左屋內,一男性拱手端坐,著橙黃色袍,黑髮,高冠。其屋外左側有墨書榜題“東王父”。右屋內,一女子端坐,著紅色袍,亦黑髮,高冠。因漆皮脫落,屋外右側的榜題已失。但依據左屋的“東王父”(即東王公)榜題,可推知右屋內的女性為西王母。

上述幾例彩圖(圖7、圖8、圖9、圖10)的年代為2世紀中葉至5世紀末葉。圖中的西王母皆與東王公結伴出現,是其配偶(惟圖8是單獨的西王母像,未知是否有繪在另一磚上的東王公像與之相匹)。[142]他們都是黑髮,為中年人模樣。特別應注意的是,這些彩圖中的西王母都不戴勝。“黑髮而不戴勝”的西王母形象,自東漢晚期以後或許逐漸成為人們的通識。

舊題漢班固撰、實際可能是魏晉間士人所作的《漢武帝內傳》曾這樣描述西王母的模樣:[143]

王母上殿,東向坐,著黃褡䙱,文采鮮明,光儀淑穆。帶靈飛大綬,腰佩分景之劍。頭上太華髻,戴太真辰嬰之冠,履玄璚鳯文之舄。視之可年三十許,修短得中,天姿掩藹,容顔絶世,真靈人也。[144]

文中說西王母“頭上太華髻,戴太真晨嬰之冠”,知其頭上有“髻” (即“結”)、有“冠”,而未戴勝;又說她“可年三十許”,知是較年輕的女性。這些描述,或可與那幾例年代較晚的彩圖中的黑髮的西王母形象略作呼應。

附圖:

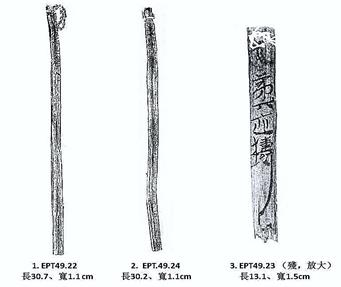

附圖1. 漢代西北邊塞吏卒使用的“迹檮”[145]

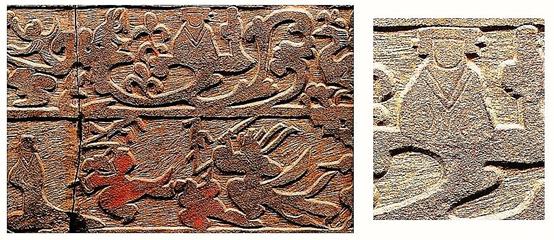

附圖1中的 “迹檮”出土於內蒙古自治區額濟納旗的居延漢代邊塞遺址,其年代大致為西漢後期至東漢前期。這3枚“迹檮”皆木質,完整者長約30釐米,為條棍狀,頂端有孔或契口,用以繫繩。其上墨書“第六迹檮” 、“第六日中迹檮” 、“第六迹檮”。“迹”,巡查敵蹤;“檮”,即籌。這些“迹檮”是戍邊的吏卒巡邏和交接工作時使用之物,其形制粗簡,長度超過普通漢簡。因繫繩,當可佩戴。[146]建平四年民眾“傳詔籌”時所持的“稾或棷一枚”,其樣貌或與之近似。

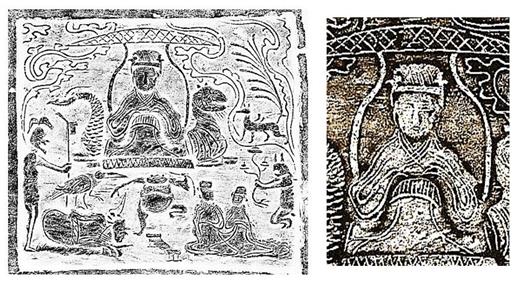

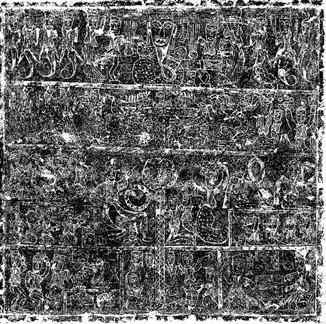

附圖2a. 西王母,山東滕縣西戶口畫像石(滕州市博物館藏)

西王母頭側有“田(西)王母”3字[147]

附圖2b. 局部(反色處理)

附圖3a. 西王母,山東滕縣西戶口村畫像石(上海博物館藏)[148]

附圖3b. 局部(反色處理)

附圖2和附圖3 都是出土於山東滕縣(今滕州)桑村鎮西戶口村的畫像石。二圖頗相似,整理者認為它們的年代為東漢早期。[149]畫面裏,可見西王母及眾多的陪侍者,並有高高豎立的建鼓、樂舞、雜技和六博遊戲等,展現了拜祠西王母的場景。其中西王母的形象與通常所見者有較大不同,刻畫技法和風格亦顯粗拙,故疑此二圖的年代或較早,可能製作於西漢末年,也可能是東漢人沿用了前代的舊畫稿。此二圖中,西王母戴勝,憑几端坐,著毛皮袍(或彩袍)。兩耳較長,戴耳飾,大睜眼,唇上有鬚,張口。附圖2的西王母口中可見尖齒。西王母的左右兩側各置一半球狀物,其上插有多根細棍。這些細棍或許就是形如“稾或棷一枚”的“詔籌”?[150]俟考。

2016年7月

附記:本文寫作中,承蒙邢義田、劉樂賢、姜守誠等先生賜教,謹此志謝。

又:本文完成後,承姜守誠先生提示,筆者得知柳存仁曾撰《關於王母籌》一文(見

饒宗頤主編《華學》第九、十輯,上海古籍出版社2008年,第1462—1468頁)。柳文從道教史的角度審視“行西王母詔籌”事件,認為西漢後期的西王母是“一位像小說裏的驪山老母那樣白髮披肩的老太太罷了”;該事件似只是“一時的民間猛烈的崇拜和信仰”,“一種神的崇拜,一種烏合的激發的行動,而還不見一連串的、並且有儀軌和信條的宗教規範”;元后王政君是西漢末年“權柄最大的的‘女王’”,故顏師古將她比作當時的西王母“是適當的”。此文值得注意,今補記於此。2016年8月9日

附記:此文的部分內容,曾以《白髮的西王母》為題,收入朱存明主編《圖像的表徵:中國漢畫學會第十五屆年會論文集》(人民美術出版社2015年)。今加以修改、擴充,寫成此文。本文刊於中國社會科學院歷史研究所文化史研究室編《形象史學研究》2016上半年,人民出版社2016年12月出版,第29—62頁。此電子版有少許修改。)

[1] 研究的專文,今僅見陳鴻琦《西漢晚期〈西王母行詔籌事件〉考辨》(台灣《國立歷史博物館學報》第4期,1997年3月,第45—61頁)和劉茜、朴基成《試論〈太平經合校〉中“師策文”與哀帝建平四年的宗教運動之關係》(《嘉興師院學報》第24卷第2期,2012年3月,第78—81頁)。陳文認為,“行詔籌”事件基本上屬於“虛擬”,可能只是當時一些有特定目的之人士所發動的政治性流言。其觀點有失偏頗。劉、朴文認為,“行詔籌”事件是一場宗教運動,《師策文》是其“行動綱領”。此說可參,但似顯單薄。

[2] 例如,王子今、周蘇平《漢代民間的西王母信仰》(《世界宗教研究》1999年第2期,第114—122頁)、劉宗迪《西王母神話地域淵源考》(《民俗研究》2005年第2期,第159—201頁);葛承雍《王莽新傳》第5章《戊午政變》(西北大學出版社1997年,第34頁)、姜建設《從兩起社會性恐慌事件透視西漢晚期的社會危機》(《鄭州大學學報》(哲學社會科學版)第45卷第4期,2012年7月,第158—163頁);呂宗力《漢代的謠言》第1章《流言與訛言》(浙江大學出版社2011年)、李傳軍《漢代的社會謠言和謠言控制》,(《青島大學師範學院學報》第28卷第2期,第74—77頁)等。

[3] 《漢書》卷五一《路溫舒傳》“漢厄三七之間”張晏注:“自漢初……至平帝崩二百十一年。”(第2372頁)《漢書》卷二七下之下《五行志下之下·五行皆失》:“凡漢著紀十二世,二百一十二年。”(第1506頁。)兩者的計算結果稍有不同。

[4] 《史記》卷三〇《平準書》,第1420頁。《漢書》卷二四《食貨志》,第1136頁。

[5] 《漢書》卷九三《佞幸傳》,第3741頁。

[6] 參邢義田《母權·外戚·儒生——王莽篡漢的幾點解釋》,收入所著《天下一家:皇帝、官僚與社會》,中華書局2011年,第174—175頁。

[7] 《漢書》卷七五《眭弘傳》,第3153—3154頁。

[8] 《漢書》卷五一《路溫舒傳》,第2372頁。

[9] 《漢書》卷八五《谷永傳》,第3468頁。

[10] 見《漢書》卷七五《李尋傳》,第3179—3192頁。

[11] 見《漢書》卷一一《哀帝紀》,第340頁。

[12] 見《漢書》卷九三《佞幸傳·董賢》,第3738頁。

[13] 《漢書》卷九九上《王莽傳上》,第4093頁;卷八四《翟方進傳附子義傳》,第3431頁;卷九九中《王莽傳中》,第4108頁。

[14] 《宋書》卷二七《符瑞志上》,第774頁。《搜神記》也記載:“古志有曰:‘赤厄三七。’三七者,經二百一十載,當有外戚之篡,丹眉之妖……自高祖建業,至于平帝之末,二百一十年,而王莽篡,蓋因母后之親。”[晉]干寶著,馬銀琴、周廣榮譯注:《搜神記》卷六《赤厄三七》,中華書局2009年,第127—128頁。

[15] “初入元”的說法,見下文注引《漢書·律曆志》。因《太初曆》、《三統曆》皆以太初元年為曆元,故“初入元”之年即太初元年(前104)。參張培瑜等《中國古代曆法》,中國科技出版社2008年,第250頁。

[16] 《漢書》卷二一《律曆志》引述劉歆“三統曆譜”曰:“易九戹曰:初入元,百六,陽九;次三百七十四,陰九;次四百八十,陽九;次七百二十,陰七;次七百二十,陽七;次六百,陰五;次六百,陽五;次四百八十,陰三;次四百八十,陽三。凡四千六百一十七歲,與一元終。經歲四千五百六十,災歲五十七。”孟康曰:“一元之中,有五陽四陰,陽旱陰水,九七五三,皆陽數也,故曰陽九之戹。”孟氏所說未安。正確的解釋應是:初入元一百零六年後有九年旱災,再過三百七十四年後有九年洪災,再過四百八十年後有九年旱災,餘類推。則一元之中共有五十七個災年,加上“經歲四千五百六十”,總計為四千六百一十七年。參StephenR.Bokenkamp(柏夷),"TimeafterTime:TaoistApocalypticHistoryandtheFoundingoftheT'angDynasty",AsiaMajor.Vol.7(1994),PP59-88.轉引自吳羽《“陽九百六”對中古政治、社會與宗教的影響》一文,《學術月刊》2014年第2期,第146頁。故“百六之災阨”又稱“陽九之厄,百六之會”。例如,《漢書》卷九十九中《王莽傳中》:“到于建國五年,已五載矣。陽九之阸既度,百六之會已過。”(第4131頁)

[17] [清]蘇輿撰、鍾哲點校:《春秋繁露義證》卷八,中華書局1992年,第259頁。

[18] 《史記》卷一〇《孝文本紀》,第422頁。

[19] 《漢書》卷八《宣帝紀》,第245頁。

[20] 《漢書》卷八五《谷永傳》,第3468頁。

[21] 《漢書》卷八一《張禹傳》,第3351頁。

[22] 《漢書》卷八三《薛宣傳》,第3393頁。

[23] 《漢書》卷八四《翟方進傳》,第3422—3423頁。

[24] 《漢書》卷一一《哀帝紀》,第337頁。

[25] 《漢書》卷八一《孔光傳》,第3357—3358頁。

[26] 陳侃理:《劉向、劉歆的災異論》,《中國史研究》2014年第4期,第78頁。王保頂在議論漢代災異時也認為,“災異的出現有其自身的規律……此外還有相當程度的偶然性。但無論如何,在農業文明時代,人類活動對自然的影響尚處於淺表層次,災異的發生與人的活動之間基本上不存在必然的因果關係”;但政治之清明與否,會影響到災異的危害程度。王保頂:《漢代災異觀略論》,《學術月刊》1997年第5期,第104頁。

[27] 葛全勝等:《中國歷朝氣候變化》,科學出版社2011年,第61—68頁,第203—204頁。滿志敏也指出,據孢粉復原的溫度,在距今3000年左右的降溫事件後,“氣候一度出現回暖,然後逐漸降溫,在距今2000年左右降至谷底”,可知“來源於自然界的信息所反映的氣候變化與文獻和考古資料中得出的結論是非常吻合的”。滿志敏:《中國歷史時期氣候變化研究》,山東教育出版社2009年,第121頁,第144頁。滿書的觀點,參考了唐領余、沈才明《江蘇北部全新世高溫期植被與氣候》一文(載施雅風主編《中國全新世大暖期氣候與環境》,海洋出版社1992年)。

[28] 見張家誠《氣候與人類》,河南科學技術出版社1988年,第123頁,第37—38頁。

[29] 參葛全勝等,前引書,第205頁。該書並認為,王莽的敗亡在較大程度上同當時的氣候變化相關,是“遇災而亡”之例。

[30] 《漢書》卷八五《谷永傳》顏師古注:“歲月日三者之始,故云三朝。”(第3468頁)

[31] 《漢書》卷二七下之下《五行志下之下·五行皆失》,第1505頁。《漢書》卷八五《谷永傳》,第3468頁;卷七二《鮑宣傳》,第3091頁。

[32] 《漢書》卷七二《鮑宣傳》如淳曰:“正月一日為歲之朝,月之朝,日之朝。始猶朝也。”(第3091頁)

[33] 《漢書》卷二七下之下《五行志下之下·五行皆失》,第1500頁、第1505頁。

[34] 《漢書》卷二《惠帝紀》,第92頁;卷一一《哀帝紀》,第344頁。

[35] 《漢書》卷二六《天文志》,第1311頁。

[36] 《漢書》卷二七下之下《五行志下之下·五行皆失》,第1518頁。

[37] 見張鈺哲《哈雷彗星的軌道演變的趨勢和它的古代歷史》,《天文學報》第19卷第1期(1978年6月),第113—114頁。該文指出,上引《漢書·五行志》是我國關於哈雷彗星早期回歸之記錄中最詳盡的一次。張培瑜也說,公元前12年的這次哈雷彗星“最亮時估計可達-4到-5等”,人們會在“清晨或薄暮的星空中看見一個或形似大掃把、或狀如刀劍的明亮的怪物。可以想像,一種奇异天象的突然出現,全世界的人們都會感到驚异”。見張培瑜《我國對哈雷彗星的歷史記載》,《中國科技史料》第7卷(1986年)第6期,第6頁。

[38] 《史記》卷八九《張耳陳餘列傳》:“漢王之入關,五星聚東井。東井者,秦分也,先至必霸。”(第2581頁)《史記》卷十二《孝武本紀》“有星茀于東井”,【集解】韋昭曰:“秦分野也。”(第477頁)

[39] 《漢書》卷二七下之下《五行志下之下·五行皆失》:“河平元年四月己亥晦,日有食之,不盡如鉤,在東井六度。劉向對曰:‘東井,京師地。’”(第1504頁)

[40] 《史記》卷二七《天官書》:“大角者,天王帝廷。其兩旁各有三星,鼎足句之,曰攝提。”張守節《正義》:“大角一星在兩攝提間,人君之象也。”“攝提六星,夾大角,大臣之象……占:色溫溫不明而大者,人君恐;客星入之,聖人受制也。”(第1297頁)

[41] [唐]瞿曇悉達撰、李克和校點:《開元占經》卷八八《彗星占上》,嶽麓書社1994年,第929頁。

[42] 《漢書》卷八五《谷永傳》,第3468頁。元延元年,谷永為北地太守,當之官,成帝使衞尉淳于長受永所欲言。

[43] 《漢書》卷二七下之上《五行志下之上·五行皆失》,第1457頁。

[44] 《漢書》卷三六《楚元王傳·劉向》,第1965—1966頁。

[45] 參吳青《災異與漢代社會》,《西北大學學報》(哲學社科版)1995年第3期,第40頁。由於研究者們對“罪己詔”的認定標準有別,故對其總數有不同的說法。例如,有人認為西漢有6位皇帝頒布過罪己詔,共計45次(或46次),見關莉莉《西漢皇帝罪己詔研究》,內蒙古大學2014年碩士論文,第8頁;有人認為兩漢有18位皇帝頒布過罪己詔,總數近80次,其中近60次與災異相關,見郗文倩《漢代的罪己詔:文體與文化》,《福建師範大學學報》2012年第5期(總第176期),第56頁。

[46] 《漢書》卷七一《于定國傳》,第3044頁。

[47] 《漢書》卷八三《薛宣傳》,第3393頁;卷十九下《百官公卿表下》,第834頁。

[48] 《漢書》卷八四《翟方進傳》,第3421—3424頁。“熒惑守心”,指火星在心宿內留守的現象,是大凶之兆,威脅和淩犯帝王。有學者指出,運用現代天文知識推算,綏和二年實際並未發生過“熒惑守心”,該事件是因政治目的而偽造天象之例。見黃一農《漢成帝與丞相翟方進死亡之謎》,收入所著《社會天文學史十講》,復旦大學出版社2004年,第1—21頁。另有學者指出,綏和二年時,火星曾在東上相周圍徘徊,一度幾乎掩蓋了它,這也是對丞相極不利的天象。故該事件可以有另一種解釋:翟方進因熒惑守、掩東上相而被逼死。見劉次沅等《古代“熒惑守心”記錄再探》,《自然科學史研究》第27卷第4期(2008年),第513頁。

[49] 《漢書》卷一一《哀帝紀》贊,第345頁。

[50]這四位丞相是孔光、朱博、平當、王嘉。見《漢書》卷十九下《百官公卿表下》,第845—846頁。卷八一《孔光傳》曰:“旬歲間閱三相。”(第3359頁)

[51] 《漢書》卷九四下《匈奴傳下》第3812頁。

[52] 張竦曰:“建平、元壽之間,大統幾絕,宗室幾棄。”見《漢書》卷九九上《王莽傳上》,第4082頁。

[53] 有人認為平帝係死於王莽之手。《漢書》卷九九上《王莽傳上》記載,翟東郡太守翟義移檄郡國,言莽“毒殺平帝”。(第4087頁)《資治通鑒》卷三六《漢紀二十八》亦記載,王莽“因臘日上椒酒,置毒酒中”,害死平帝。(第1155頁)果如此,則王莽很可能是擇期毒殺了平帝,以應“三七之阸”的預言。

[54] 分見:《漢書》卷二七下之上《五行志下之上》,第1476頁;卷一一《哀帝紀》,第342頁;卷二六《天文志》,第1311—1312頁;卷四五《息夫躬傳》,第2184頁;卷七二《鮑宣傳》,第3091頁;卷八五《杜鄴傳》,第3476頁;卷八六《王嘉傳》,第3496頁;卷九八《元后傳》,第4033頁。

[55][漢]荀悅撰、張烈點校:《兩漢記·漢紀》卷二九《孝哀皇帝紀下》,中華書局2002年,第504頁。

[56][宋]司馬光《資治通鑒》卷三四《漢紀二十六》作“經歷郡國二十六至京師,不可禁止”(中華書局1956年,第1095頁);[宋]王益之《西漢年紀》卷二九《哀帝》作“經歴郡國二十六”(王雲五主編:《叢書集成初編》,《西漢年紀》,商務印書館1935年,第482頁)。

[57] 有研究者認爲,民衆在長安祭祀完西王母之後,“還得到了具有咒符性質的文書”,該文書極有可能是《師策文》,見劉茜、朴基成,前引文,第79頁。按其觀點,在此事件中,民衆所行之“籌”與所佩之“書”(或“符”)應是兩物。此可爲一說。

[58] 以西漢平帝時的郡國總數計算。《漢書》卷二八《地理志》:“訖於孝平,凡郡國一百三。”(第1640頁)這是平帝元始二年(公元2年)的情況。

[59] 《漢書》卷七二《鮑宣傳》,第3087—3089頁。

[60] 何寧:《淮南子集釋》卷六《覽冥訓》,中華書局1998年,第501頁。

[61] 《漢書》卷五七下《司馬相如傳下》,第2596頁。

[62] 對《易林》的作者是何人,學界有不同的意見。《後漢書》卷五二《崔駰傳》記載:“建武初……(崔篆)著《周易林》六十四篇。”而《隋書》卷三四《經籍志》記載:“《易林》十六卷,焦贛撰。”明清學者鄭曉、顧炎武、牟庭等認為此書非焦延壽(焦贛)所撰。余嘉錫、胡適曾作詳考,認爲其作者應是兩漢之際至東漢初的崔篆,此人新莽時任建信大尹。見余嘉錫《四庫提要辯證》卷一三《子部四》,第741—758頁;胡適《易林斷歸崔篆的判决書》,《中研院史語所集刊》第20本上(1948年),第25—47頁。錢世明認為,其作者是“王莽時建信天水”的焦延壽。見錢世明《易林通說》(一),華夏出版社1990年,第8頁。尚秉和、陳良運認為,其作者是西漢昭帝時任小黃令的焦延壽(焦贛),成書年代約在昭帝時,或昭帝至成帝時。見[漢]焦延壽著、尚秉和注、常秉義點校:《焦氏易林注》,光明日報出版社2005年,《導言》第3頁;陳良運《漢代〈易〉學與〈焦氏易林〉》,《中州學刊》1998年第4期,第65—67頁。今從余嘉錫、胡適說。

[63] 王子今、周蘇平、巫鴻是較早注意《易林》中有關西王母的記述的學者。王子今、周蘇平說,《易林》中“‘王母’凡31見,其中‘西王母’5見”。巫鴻說,“大約和公元前3年西王母崇拜運動同時期成書的《易林》中有二十四節談到西王母”。分見王子今、周蘇平,前引文,第119頁;巫鴻:《武梁祠——中國古代畫像藝術的思想性》,三聯出版社,2006年,第131—132頁。而據筆者統計,《易林》中相關的占卦變之辭當有40條以上。

[64] [漢]焦延壽著、尚秉和注、常秉義點校:《焦氏易林注》,第59頁,第612頁。

[65] [漢]焦延壽著、尚秉和注、常秉義點校:《焦氏易林注》,第232頁,第250頁,第100頁,第16頁,第50頁。

[66] [漢]焦延壽著、尚秉和注、常秉義點校:《焦氏易林注》,第59頁,第159頁,第447頁,第415頁,第450頁,第64頁,第191頁。

[67] 《後漢書》卷五二《崔駰傳》,第1705頁。

[68] 胡適認爲,《易林》“成書的時代大概在平帝元始二年(西曆二年)之後,王莽建國初期匈奴大入塞寇掠(西曆十一年)之前”。見胡適,前引文,第47頁。這一說法不夠準確。總覽《易林》全書,其中雖有 不少恭維新莽之辭,但也可見批評元后之辭,如“元后貪欲,窮極民力。執政乖互,爲夷所覆”(《艮之訟》);“高阜山陵,陂陁顛崩。爲國妖祥,元后以薨”(《旅之姤》)。故該書似撰於兩漢之際,完成於東漢初;或其舊本完成於兩漢之際,其修訂本完成於東漢初。

[69] 見劉宗迪《西王母神話地域淵源考》,第159—184頁。其說或可參。

[70] [清]王先謙撰,沈嘯寰、王星賢點校:《荀子集解》卷一九,中華書局1988年,第489頁。

[71] 參[日]小南一郎撰、孫昌武譯《中國的神話傳說與古小說》第一章《西王母與七夕文化傳承》,中華書局1993年,第32頁。又王充《論衡·無形》曰:“禹、益見西王母。”(見黃暉《論衡校釋》卷二,中華書局1990年,第67頁)或亦可參考。又《史記·趙世家》曰“繆王使造父御,西巡狩,見西王母”,司馬貞《索隱》:“譙周不信此事,而云‘余常聞之,代俗以東西陰陽所出入,宗其神,謂之王父母。或曰地名,在西域,有何見乎?’”(第1779頁)譙周認為“西王母”當源自方位之崇拜,其說亦可留意。

[72] [晉]張華撰、范寧校證:《博物志校證》卷九,中華書局1980年,第104頁。

[73] 陳寅恪指出,“秦始皇、漢武帝時方士迂怪之論,據太史公書所載(始皇本紀封禪書孟子荀卿列傳等),皆出於燕、齊之域”,“神仙學說之起原及其道術之傳授,必與此濱海地域有連,則無可疑者”。陳寅恪:《天師道與濱海地域之關係》,《金明館叢稿初編》,生活·讀書·新知三聯書店2001年,第1—2頁(原載1933年《中研院史語所集刊》第叁本第肆分)。顧頡剛亦指出,鼓吹神仙之說的術士是方士,《史記·封禪書》說“燕、齊海上之方士”,可知此類人大都出於這兩地。顧頡剛:《秦漢的方士與儒生》,上海古籍出版社2005年,第8—10頁(上海亞細亞書局1935年初版,題為《漢代學術史略》)。

[74] [唐]李吉甫撰、賀次君點校:《元和郡縣圖志》卷九《河南道五·徐州》,中華書局1983年,第224—227頁。

[75] 楊寬認爲:唐里數以小尺計者居多,“唐小尺合漢尺一尺一寸許”。楊寬:《中國歷代尺度考》,商務印書館1957年,第76頁。

[76] 按漢1尺 = 0.23米計算。1步 = 6尺,1里 = 300步,則漢1里 = 414米 = 0.414公里。

[77] 《太平寰宇記》亦記載:“(徐州)西至長安二千八十里……滕縣,北一百九十四里……漢為蕃、昌慮二縣地,屬魯國。”([宋]樂史撰、王文楚等點校:《太平寰宇記》卷一五《河南道十五·徐州》,中華書局2007年,第295—302頁)按此,唐、宋兩代徐州至長安、滕縣至徐州的里程幾無變動。該里程應是郵驛道路之里程,可見此類道路的穩定。

[78] 200里,見張家山漢簡《二年律令·行書律》:“郵人行書,一日一夜行二百里。”張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]》(釋文修訂本),文物出版社2006年,第46頁。160里,見居延新簡EPS4T2:8A:“官去府七十里,書一日一夜當行百六十里。”馬怡、張榮強主編:《居延新簡釋校》,天津古籍出版社2013年,第878頁。

[79] 《漢書》卷六四下《賈捐之傳》載文帝詔,第2832頁。

[80] [宋]曾公亮、丁度:《武經總要前集》卷五,中國兵書集成編委會《中國兵書集成》第3冊,解放軍出版社、遼沈書社1988年,第185頁。

[81] [宋]司馬光:《資治通鑒》卷二五九《唐紀七十五》,中華書局1956年,第8460頁。

[82] 對參與“行西王母詔籌”之民眾的人數,研究者看法不一。例如,陳鴻琦認為“參與者計千餘名”(見陳鴻琦,前引文,第49頁);劉茜、朴基成認為有“數以千記(計)”(見劉茜、朴基成,前引文,第80頁);姜建設認為有“成千上萬”(見姜建設,前引文,第161頁);王子今、周蘇平認為有“千萬民眾”,是“聲勢浩大的流民運動”(見王子今、周蘇平,前引文,第116頁)等。

[83] 王明:《太平經合校》卷八八《己部之三》,第331—332頁。

[84] 姜守誠認為,“洞極之經”之編撰想法“似源於王莽執政時期”,見姜守誠《“洞極之經”反映王莽時代考》, 《宗教學研究》2005年第2期,第125—132頁。其說可參。但他認為民眾踴躍獻書的情況也發生在該時期,此觀點或可商榷。

[85] 《漢書》卷三〇《藝文志》,第1701頁。

[86] 《漢書》卷二五下《郊祀志下》,第1260頁。

[87] 《漢書》卷九九上《王莽傳上》,第4069頁。

[88] 劉茜、朴基成認為,《師策文》應與“行詔籌”事件“有直接的關係”,是“宗教運動的行動綱領”,見劉茜、朴基成,前引文,第78頁。徐華也指出,“行詔籌”事件發生的時間和民眾的動向皆與《師策文》相吻合,見徐華《〈太平經〉‘七言’考識》,《世界宗教研究》2014年第2期,第75—76頁。

[89] 王明:《太平經合校》卷三八《丙部之四》,第62頁。

[90] [清]王先謙:《釋名疏證補》卷六,上海古籍出版社1984年,第302頁。

[91] 王明:《太平經合校》卷三九《丙部之五》,第64頁。有研究者認爲,“赤,拆分爲士火。明與火意義相 關,所以‘明爲止’的意思是把火作爲字的下半部分‘足’(止,古“趾”字,所以釋作“足”),和上面的‘士’合成‘赤’”。見俞理明《〈太平經〉正讀》,巴蜀書社2001年,第68頁。

[92] 《漢書》卷七五《李尋傳》,第3129頁。

[93] 《河圖赤伏符》,見《漢書》卷三六《楚元王傳·劉歆》應劭注,第1972頁;《後漢書》卷一上《光武帝 紀上》,第21頁。

[94] 馬非百:《管子輕重篇新詮》,《管子輕重十八·輕重己》,中華書局1979年版,第736—738頁。

[95] 馬非百:《論管子輕重上·關於管子輕重的著作年代》,見馬非百,前引書,第21—22頁,其說可參。但劉宗迪認爲祭祀西王母的儀式即“蒸嘗”典禮,在暮秋十月舉行,見劉宗迪《西王母信仰的本土文化背景和民俗淵源》,《杭州師範學院學報》(社會科學版)2005年第3期,第82—84頁,似亦可備一說,附記於此。

[96] 據徐錫祺《西周(共和)至西漢曆譜》,北京科學技術出版社1997年,第1677頁。

[97] [清]王先謙:《漢書補注》卷一一《哀帝紀》注,中華書局1983年影印本,第138頁上欄。其說可參。

[98] 巫鴻指出,西王母的仙界特征,包括其所處的“西”的位置、相伴的禽鳥和女侍從,都表明她“代表了陰的概念”。巫鴻,前引書,第128頁。

[99] 《漢書》卷九八《元后傳》,第4035頁;卷八四《翟方進傳》,第3432頁。

[100] [漢]衛宏撰、[清]孫星衍校集:《漢舊儀補遺》卷下,周天游點校:《漢官六種》,中華書局1990年,第100 頁。

[101] 周天游,前引書,《點校說明》第2頁。

[102] 例如,對於西王母圖像的特徵,魯惟一總結為10項,包括戴勝、龍虎座、搗藥之玉兔、神龜、三足烏、執兵器之侍衛、祈福者、九尾狐、六博戲和昆侖山等,見魯惟一(M.Loewe)《通往仙境之路——中國人對長生的追求》(Ways to Paradise:TheChineseQuestforImmortality,London:GeorgeAllenandUnwin,1979,p103),轉引自巫鴻《武梁祠——中國古代畫像藝術的思想性》,生活·讀書·新知三聯書店2006年,第157頁。李凇加以擴充,並納入了與西王母相對應的東王公圖像系統的諸項,見李凇《論漢代藝術中的西王母圖像》,湖南教育出版社2000年,第248—270頁。對於西王母形像的演化,巫鴻指出,約從公元1世紀起,西王母的身份由普通神祇變為威力強大的宗教偶像,其形象則由全側面或四分之三側面(情節型)變為正面(偶像型),見巫鴻,前引書,第125—157頁。施愛東指出,隨著西王母地位的演進,其居所、儀容、座駕、侍從等也在提升,而年紀卻越來越輕;當西王母加冠之時,也是其摘勝之時,見施愛東《“弃勝加冠”西王母——兼論顧頡剛“層累造史說”的加法與减法》,《青海社會科學》2011年第5期,第194—201頁等。相關的成果甚多,茲不備舉。

[103] 僅有個別學者在不同程度上提到或關注過西王母崇拜在新莽時期的政治因素。如劉宗迪《西王母神話地域淵源考》,第188、192頁;繆哲《浪井和西王母——與王莽有關的四種畫像石主題》,《藝術考古》2007年第1期,第105—107頁;曾祥旭《試論漢代墓葬藝術中西王母圖像發達的原因》,《青海社會科學》2011年第3期,第182頁;趙宗福《西王母的始祖母神格考論》,《青海社會科學》2011年第6期,第221—222頁;呂宗力,前引書,第27頁等。

[104] 袁珂校注:《山海經校注》卷二《西山經》,巴蜀書社1992年,第59頁。

[105] 袁珂,前引書,第358—359頁。但袁珂認爲,因司馬相如《大人賦》、《太平御覽》卷七一〇引此經皆無“杖”字,故“杖字實衍”。

[106] [漢]鄭玄注、[唐]孔穎達疏:《禮記正義》卷一《曲禮上》:“謀於長者,必操几杖以從之。”《十三經注疏》,中華書局1980年影印本,第1233頁上欄。

[107] 《漢書》卷五七下《司馬相如傳下》,第2596頁。“暠然白首戴勝”,《史記》卷一一七《司馬相如列傳》作“皬然白首載勝”,第3060頁。

[108] 除本文所引洛陽偃師辛村壁畫墓、定邊郝灘壁畫墓的西王母像外,該時期相關的彩色圖像還有3例:河南洛陽西漢卜千秋墓壁畫、中國農業博物館藏河南偃師所出新莽空心磚、加拿大安大略博物館藏河南洛陽所出空心磚(圖像分見王綉、霍宏偉《洛陽兩漢彩畫》,文物出版社2015年,圖1—15“卜千秋墓昇仙圖摹本中的西王母與墓主夫婦的形象”;洛陽市文物管理局等編《洛陽古代墓葬壁畫》上卷,中州古籍出版社2011年,第101頁圖1;曹建強《洛陽新發現一組漢代壁畫磚》,《文博》2009年第4期封三、第13頁)。但是,因卜千秋墓壁畫和偃師空心磚上的所謂“西王母”像皆不戴勝,且身形較小,樣貌年輕,故未敢確認;而加拿大安大略博物館空心磚的彩色脫失較多,西王母頭部尤甚,故亦不論。

[109] 洛陽市文物管理局、洛陽古代藝術博物館,前引書,第104頁,第112頁圖14。

[110] 李凇說,辛村西王母像“頭上僅用一些墨綫勾出頭髮,底色與膚色相同,而畫面其他地方都填有顔色……同墓壁畫中的男女形象都填有黑髮,惟西王母像填以白色”。李凇,前引書,第42—43頁。

[111] 陝西省考古研究院:《壁上丹青:陝西出土壁畫集》(上),科學出版社2008年,第47頁,第76頁圖28。

[112] [清]王先謙撰集:《釋名疏證補》卷四,第240頁。

[113] 《後漢書》志三〇《輿服下·后夫人服》,第3676—3677頁。

[114] 《漢書》卷四三《陸賈傳》,第2111頁。

[115] 郭寶鈞:《古玉新詮》,《中研院歷史語言研究所集刊論文類編》(考古編一),中華書局2009年,第258頁(出自該集刊第二十本下,1948年12月,第30頁)。郭氏並說此物是璇璣(即旋機,意爲旋轉機軸)。

[116] [漢]郭憲:《洞冥記》卷一,景印《文淵閣四庫全書》,台灣商務印書館1986年,第1042冊,第301頁上欄。案:或疑本書實爲六朝人之僞托,非漢人所撰。

[117] [日]小南一郎,前引書,第58—62頁。王

[118] [漢]鄭玄注、[唐]孔穎達疏:《禮記正義》卷五《曲禮下》,《十三經注疏》,第1269頁下欄。

[119] [清]郝懿行:《爾雅義疏》上之四《釋親》,上海古籍出版社1983年,第505—506頁。

[120] 參劉宗迪《西王母信仰的本土文化背景和民俗淵源》,第84頁。

[121] 《漢書》卷二七下之上《五行志下之上·五行皆失》,第1476—1477頁;幷參見前引《漢書》卷八五《杜鄴傳》。《漢書·五行志下之上·五行皆失》又曰:“一曰丁、傅所亂者小,此異乃王太后、莽之應云。”此應是後話。

[122] 《漢書》卷九九上《王莽傳上》,第4041—4042頁。

[123] 劉宗迪認為,建平四年的“行詔籌”事件“是西王母信仰首次見諸史書記載,野心勃勃的王莽趁機將這一社會運動視為其攝政代漢的祥瑞加以提倡和宣揚”,見劉宗迪《西王母神話地域淵源考》,第192頁。繆哲認爲,民間似把這一“惡兆”的說法轉到王政君頭上,故王莽“啓動宣傳的機器,對這哀帝朝的舊事,作了新解釋”,見繆哲,前引文,第106頁。曾祥旭認爲,王莽爲了求得王政君的幫助,以實現其代漢自立的夢想,故將西王母作爲‘元后’之應加以宣揚,見曾祥旭,前引文,第182頁。趙宗福認為,“王母”具有祖母的原始含義,王政君被說成是月神降世,她更是新朝的“始祖母”,又姓“王”,因而被順理成章地與西王母對應,見趙宗福,前引文,第221—222頁。

[124] 《漢書》卷八四《翟方進傳》,第3432頁。

[125] 《漢書》卷九八《元后傳》,第4014頁。張晏曰:“陰數八,八八六十四。土數五,故六百四十五歲也。春秋僖十四年,沙麓崩,歲在乙亥,至〔哀帝元壽二年〕,哀帝崩,元后始攝政,歲在庚申,沙麓崩後六百四十五歲。”

[126] 《漢書》卷九八《元后傳》,第4033—4034頁。

[127] 居攝三年,王莽的母親功顯君去世,劉歆等人建言,說王莽“受太后之詔居攝踐祚,奉漢大宗之後”,不當爲生母服三年之喪,而應“如天子弔諸侯服”。次年,王莽號新稱帝,尊王政君為“文母太后”。王政君去世後,王莽為之服喪三年。見《漢書》卷九九上《王莽傳上》,第4090—4091頁,第4132頁。

[128] 《漢書》卷九八《元后傳》,第4030頁。

[129] [日]原田淑人、田澤金吾:《樂浪:五官掾王盱の墳墓》,(東京)東京帝國大學文學部,刀江書院1930年,圖版56,圖版58。承蒙黎明釗先生、陳秀慧女士提供此圖的照片和相關資料,謹致謝意。

[130] 西王母戴紅色之幗的例子,亦見於四川廣漢市連山鎮杜家嘴崖墓出土的彩繪西王母搖錢樹陶座(1994年發現)。該陶座現藏四川省廣漢市文管所。http://www.chnmus.net/big5/zt/yxsd/template/home/chnmus/temp/dsg/showpic.jsp@mid=20100330744652.htm

[131] 陝西省考古研究所:《陝西神木大保當漢彩繪畫像石》,重慶出版社2000年,圖73;韓偉、王煒林:《淺議神木大保當新發現的漢畫像石墓》,同書第6頁。

[132] 此局部圖係對原圖版反色處理而得。

[133] 中國畫像磚編輯委員會:《中國畫像磚全集:四川畫像磚》,四川美術出版社2006年,第116頁,圖157;《圖版說明》第67頁。

[134] 此局部圖係對原圖版反色處理而得。

[135] 中國畫像石編輯委員會:《中國畫像石全集》2《山東畫像石》,山東美術出版社2000年,第89頁,圖96。

[136] 參李凇,前引書,第6頁。何志國認為,至遲從西漢晚期起,正面形象的西王母偶像在四川地區就已出現,見何志國《論四川漢代西王母圖像的起源》,《中華文化論壇》2007年第2期,第31頁。

[137] 王金元、劉晉平、王雙斌:《呂梁漢代畫像石選》,山西人民出版社2013年,前言《呂梁漢代畫像石》,第2頁;圖版第12頁。

[138] 見王金元、劉晉平、王雙斌,前引書,第16頁、第22頁、第25頁、第26頁、第46頁、第51頁等。

[139] 俄軍、鄭炳林、高國祥:《甘肅出土魏晋唐墓壁畫》(中),蘭州大學出版社2009年,第554頁DH5·064[2276—1]。

[140] 甘肅省文物考古研究所:《酒泉十六國壁畫墓》,文物出版社1989年,第1頁,第11頁及《圖版》部分。

[141] 寧夏固原博物館:《固原北魏墓漆棺畫》,寧夏人民出版社1988年,第1頁,第15頁及《漆棺畫摹本、原件》部分。

[142] 《甘肅出土魏晋唐墓壁畫》一書中編號為DH5·065[2276—2]的東王公像彩繪磚可能是其相匹者。俄軍、鄭炳林、高國祥,前引書,第555頁。

[143] 對於《漢武帝內傳》的作者,研究者有不同的看法。例如,《四庫全書總目提要》推測“殆魏晋間文士”,見該書卷一四二《子部·小說家類三》,王雲五《萬有文庫》,商務印書館,第27冊,第73頁;[明]胡應麟認爲,“詳其文體,是六朝人作,蓋齊、梁間好事者爲之也”,見所著《少室山房筆叢》卷三二《四部證訛下》,中華書局1958年,第417頁;李劍國認為其作者“在東漢末年”,見所著《唐前志怪小說史》,南開大學出版社1984年,第200—203頁。

[144] [漢]班固:《漢武帝內傳》,景印《文淵閣四庫全書》,台灣商務印書館1986年,第1042冊,第290頁上欄。

[145] 這3枚“迹檮”的圖版,見甘肅省文物考古研究所等編《居延新簡:甲渠候官》(下),中華書局1994年。

[146] 此類“迹檮”也有較短而寬的,例如額濟納漢簡99ES16SF2:4,其長13、寬2cm; 2000ES7SH1:25,其長17、寬1.7cm。它們皆無孔或契口,前者墨書“第十候史日迹檮”,後者墨書“甲渠第七隧長日迹檮”。見魏堅主編《額濟納漢簡》,廣西師範大學出版社2005年,第95頁,第203頁。

[147] 中國畫像石全集編輯委員會:《中國畫像石全集》2,《山東畫像石》,山東美術出版社2000年,第210頁,第221圖。該畫像石現轉藏山東博物館。

[148] 滕州市漢畫像石館編:《滕州漢畫像石精品集》,齊魯書社2011年,第53頁。

[149] 見中國畫像石全集編輯委員會《中國畫像石全集》2,《山東畫像石》,《圖版說明》第73頁;滕州漢畫像石館,前引書,第52頁。

[150] 有研究者認為,附圖2中的西王母“憑几端坐,几上置有籌壺,壺中滿插令籌,兩側夾侍人面蛇身仙人,左五右六,除執便面者外,餘均手中持有令籌。此畫像當與漢代民間流行的行西王母詔籌之事有關”,見李錦山《西王母題材畫像石及其相關問題》,《中原文物》1994年第4期,第61頁。相同的觀點,見劉克《漢代民間刻繪的道教圖像和銘文——從出土道教漢畫看早期鄉野對原始道教的理解與接受》,《中國道教》2009年第6期,第23頁。武利華先生在中國漢畫學會第15屆年會上亦曾向筆者提示。

(編者按:本文收稿時間爲2017年7月24日17:13。)

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有