從訊息傳遞與外戚政治探討漢成帝元延年間兩宗宮闈命案

作者:馬增榮 發布時間:2018-03-31 10:54:11中文提要:西漢孝成皇帝在位長達二十六年,但死後卻沒有遺下子嗣。史書屢言趙飛燕姊妹為保其外家地位,多番加害成帝子嗣,但真正可據的記載事實上只有司隸解光於哀帝即位初年上呈的一道奏書。解光奏書收載於《漢書‧外戚傳》,其中包括了成帝元延年間兩宗宮闈命案的調查報告。兩案的事主中宮史曹宮和許美人先後為成帝誕下子嗣,可惜均為趙昭儀加害。解光奏書中的調查報告,是根據其下屬向知情者驗問所得加以整理而成的,不但史料來源有跡可尋,還包含豐富的制度史資料,引來不少學者的注意。然而,過往學者對於解光奏書的關注僅限於單一的制度史課題,至於各種制度在兩宗案件中的交錯互動以及對事件發展的影響,沒有著墨太多。本文嘗試釐清這兩宗命案的來龍去脈,並將之置於西漢長安城的訊息傳遞與成、哀之際的外戚政治兩個脈絡下考察。結論指出,這兩宗案件能夠隱而不發,除了因成帝和知情者的刻意隱瞞外,更由於長安城內各宮殿間的隔閡以及諸多相關制度,極大地限制了有關訊息的傳遞。司隸解光於哀帝初年揭發兩宗命案,事實上是哀帝打擊前朝外戚計劃的一環;而成帝外戚於哀帝朝得以全身而退,則是外戚政治下各個利益團體協商的結果。然而,這卻為哀帝身後的王氏復興以及王莽篡漢埋下種子。

關鍵字:孝成皇帝 趙昭儀 長安城 訊息傳遞 外戚政治

一、引言

綏和二年(前7)三月十八日,在位二十六年的孝成皇帝劉驁暴崩於未央宮,死前沒有遺下子嗣。成帝儘管死前縱情聲色,專寵趙昭儀,但素來體格強健,未染惡疾,突然逝世,令人感到事出非常。據說,成帝去世前一天接見了來朝的楚思王衍和梁王立,還打算拜左將軍孔光為丞相,拜相封侯用的印章和文書已一早準備妥當,不料早上起來時卻突然暴斃。當時普遍認為成帝暴崩與寵幸趙昭儀過度有關,成帝親母王皇太后於是下詔徹查成帝死因,最終趙昭儀自殺收場。趙昭儀為皇后趙飛燕之妹,史書未詳其名,昭儀是其封號,於天子後宮中地位僅次皇后。[1]《漢書》沒有言明趙昭儀是畏罪自殺還是被迫伏法,但她於成帝朝的惡行並沒有因成帝和她的去世而為人忘記,反而越揭越多。以同產弟子入嗣的太子劉欣,於同年四月八日即皇帝位(身後諡曰孝哀),五月照例尊前朝趙皇后為皇太后,並封趙氏外家一人為侯。數月後,司隸解光上奏成帝元延年間兩宗宮闈命案的詳細情況。經過解光及其下屬的調查,證實趙昭儀先後於元延元年(前12)和次年(前11)加害中宮史曹宮和許美人為成帝誕下的子嗣。雖然哀帝曾於即位該月十八日下令大赦天下,而趙昭儀又已身亡,但殺害成帝子嗣事極嚴重,解光極力奏請哀帝窮治趙氏同產兄弟。[2]

解光奏書收載於《漢書.外戚傳》,其中涉及的兩宗案件除了與當時政治有密切關係外,還包含很多重要的制度史資料,引來不少學者的注意。例如,宋傑和李建民討論過這份奏書涉及的暴室獄;[3]紀安諾(Enno Giele)將當中曹宮一案重新翻譯成英文,並討論了案中往還的文書;[4]馬怡和揚之水討論漢代書囊時,分別引用奏書內容加以說明。[5]不過,以上學者對於解光奏書的關注僅限於單一的制度史課題,至於各種制度在兩宗案件中的交錯互動以及對事件發展的影響,沒有著墨太多。本文嘗試釐清這兩宗命案的來龍去脈,並將之置於漢長安城的空間結構與訊息傳遞這一脈絡加以考察。筆者認為,兩宗案件之所以能隱秘不發,未為皇太后王氏和外朝大臣得知,除了因成帝和知情者刻意隱瞞外,更由於長安城內各宮殿間的隔閡以及諸多相關制度,極大地限制了案中人物的活動範圍和有關訊息的傳遞。然而,要了解這兩宗案件在哀帝初年被揭發的原因,還必須從西漢外戚政治這一脈絡加以考察。從呂后開始,外戚於西漢政治一直佔有重要地位,但其權力基礎卻甚為薄弱,主要依附於皇后和太后。[6]由於皇權是外戚的權力來源,新帝登位往往象徵著新舊外戚的權力更替。筆者指出,這兩宗於新舊外戚更替之際揭發的案件,其實是哀帝打擊前朝外戚計劃的一環,而其結局則是外戚政治下各個利益團體協商的結果。

二、兩案概說

解光奏書大半部分屬於這兩件案件的調查報告,對涉案人物、地點、往還文書,以至有關對話均有詳盡的記錄。根據奏書所說,調查緣起於解光得悉許美人和曹宮曾為成帝誕下嬰孩,但嬰孩其後下落不明,於是他派遣從事掾業和從事史望驗問知道內情的人。[7]接受驗問的有「掖庭獄丞籍武,故中黃門王舜、吳恭、靳嚴,官婢曹曉、道房、張棄,故趙昭儀御者于客子、王偏、臧兼等」。[8]仔細留意,奏書中提及他們的職稱時,稱「故」表示已經去職,因此上列眾人於驗問時尚在宮中任職的,應只有籍武、曹曉、道房、張棄四位。[9]此外,最後「等」一字顯示,曾給予供辭的實際上可能不止列出姓名的十人。奏書後半部分提到,「故長定許貴人及故成都、平阿侯家婢王業、任孋、公孫習」三人曾為趙昭儀私婢,成帝去世後,趙昭儀害怕她們泄露其事,於是分送她們大婢各十人,加以籠絡。[10]王業、任孋和公孫習很可能接受過解光下屬的驗問,有關資料正是來自她們的證辭。解光的調查報告,由「宮即曉子女」至「武穿獄樓垣下為坎,埋其中」為止,是他根據驗問所得對案情所作的重組,對本文的討論極為重要,有必要引錄出來。

曹宮案:

(曹)宮即(曹)曉子女,前屬中宮,為學事史,通《詩》,授皇后。(道)房與宮對食,元延元年中宮語房曰:「陛下幸宮。」後數月,曉入殿中,見宮腹大,問宮。宮曰:「御幸有身。」其十月中,宮乳掖庭牛官令舍,有婢六人。中黃門田客持詔記,盛綠綈方底,封御史中丞印,予(籍)武曰:「取牛官令舍婦人新產兒,婢六人,盡置暴室獄,毋問兒男女,誰兒也!」武迎置獄。宮曰:「善臧我兒胞,丞知是何等兒也!」後三日,客持詔記與武,問「兒死未?手書對牘背。」武即書對:「兒見在,未死。」有頃,客出曰:「上與昭儀大怒,奈何不殺?」武叩頭啼曰:「不殺兒,自知當死;殺之,亦死!」即因客奏封事,曰:「陛下未有繼嗣,子無貴賤,唯留意!」奏入,客復持詔記予武曰:「今夜漏上五刻,持兒與舜,會東交掖門。」武因問客:「陛下得武書,意何如?」曰:「憆也。」武以兒付(王)舜。舜受詔,內兒殿中,為擇乳母,告「善養兒,且有賞。毋令漏泄!」舜擇(張)棄為乳母,時兒生八九日。後三日,客復持詔記,封如前予武,中有封小綠篋,記曰:「告武以篋中物書予獄中婦人,武自臨飲之。」武發篋中有裹藥二枚,赫蹏書,曰「告偉能:努力飲此藥,不可復入。女自知之!」偉能即宮。宮讀書已,曰:「果也,欲姊弟擅天下!我兒男也,頟上有壯髮,類孝元皇帝。今兒安在?危殺之矣!奈何令長信得聞之?」宮飲藥死。後宮婢六人召入,出語武曰:「昭儀言『女無過。寧自殺邪,若外家也?』我曹言願自殺。」即自繆死。武皆表奏狀。棄所養兒十一日,宮長李南以詔書取兒去,不知所置。

許美人案:

許美人前在上林涿沐館,數召入飾室中若舍,一歲再三召,留數月或半歲御幸。元延二年褱子,其十一月乳。詔使(靳)嚴持乳毉及五種和藥丸三,送美人所。後(于)客子、(王)偏、(臧)兼聞(趙)昭儀謂成帝曰:「常紿我言從﹝中宮﹞來,即從中宮來,許美人兒何從生中?許氏竟當復立邪!」懟,以手自擣,以頭擊壁戶柱,從牀上自投地,啼泣不肯食,曰:「今當安置我,欲歸耳!」帝曰:「今故告之,反怒為!殊不可曉也。」帝亦不食。昭儀曰:「陛下自知是,不食為何?陛下常自言『約不負女』,今美人有子,竟負約,謂何?」帝曰:「約以趙氏,故不立許氏。使天下無出趙氏上者,毋憂也!」後詔使嚴持綠囊書予許美人,告嚴曰:「美人當有以予女,受來,置飾室中簾南。」美人以葦篋一合盛所生兒,緘封,及綠囊報書予嚴。嚴持篋書,置飾室簾南去。帝與昭儀坐,使客子解篋緘。未已,帝使客子、偏、兼皆出,自閉戶,獨與昭儀在。須臾開戶,嘑客子、偏、兼,使緘封篋及綠綈方底,推置屏風東。(吳)恭受詔,持篋方底予武,皆封以御史中丞印,曰:「告武:篋中有死兒,埋屏處,勿令人知。」武穿獄樓垣下為坎,埋其中。[11]

解光重組的案情指,曹宮為皇后趙飛燕的學事史,職在講授《詩經》。曹宮原與官婢道房對食,元延元年間蒙成帝御幸,十月中誕子宮中。趙昭儀得知曹宮產子,為保外家地位,設法讓成帝下令加害曹宮及其親兒。成帝四次派遣中黃門田客持詔記予掖庭獄丞籍武處理此事,籍武亦曾通過田客上封事一通進諫。其間,籍武受命將曹宮和隨侍的六名宮婢關入暴室獄,並將嬰孩交予中黃門王舜擇乳母張棄撫養。此案結局是曹宮和六名宮婢分別被密令自殺,新生嬰孩則被宮長李南以詔書領去而不知所蹤。另一案的許美人未詳其名,[12]只知她來自前皇后許氏外家,[13]居於長安城南的上林苑涿沐館,元延年間多次得成帝召入後宮寵幸,二年十一月產子。趙昭儀從成帝口中得悉此事後,逼迫成帝表態不立許氏。於是,成帝詔使中黃門靳嚴持綠囊書予許美人,命令許美人將新生嬰孩交予靳嚴帶回後宮中,並與趙昭儀親自加害嬰孩,後吩咐中黃門吳恭將嬰孩屍體交予籍武處理。當時隨侍趙昭儀左右的御者于客子、王偏和臧兼親歷了該案始末,並曾協助成帝和趙昭儀處理嬰孩屍體。這兩宗命案概括如上,但還有些細節仍不無疑問,為方便討論,先將兩案的發生時間、涉及地點和人物表列如下:

| 曹宮案 | 許美人案 | |

| 時 間 | 元延元年十月中至十一月初 | 元延二年十一月 |

| 地 點 | 中宮、殿中、掖庭牛官令舍、暴室獄、東掖門 | 上林涿沐館、飾室中若舍、飾室中簾南、(飾室)屏風東、掖庭獄樓 |

| 受害者 | 中宮史曹宮及其新生嬰孩;宮婢六人 | 許美人及其新生嬰孩 |

| 疑 兇 | 成帝及趙昭儀 | 成帝及趙昭儀 |

| 涉案者 | 掖庭獄丞籍武;中黃門田客、王舜;官婢張棄;宮長李南 | 掖庭獄丞籍武;中黃門靳嚴、吳恭;趙昭儀御者于客子、王偏、臧兼 |

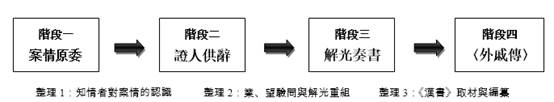

首先,兩案於《漢書‧外戚傳》與別處所載在細節上有所出入。例如,〈外戚傳〉明確記載了兩案分別於元延元年和次年發生,然而〈成帝紀〉則僅於元延元年歲末稱「是歲,昭儀趙氏害後宮皇子」,[14]〈五行志〉更將兩案視為同一年發生,稱元延元年「是歲,趙昭儀害兩皇子」。[15]為解決這種差異,我們嘗試對〈外戚傳〉所載關於兩案的時日資料作一簡單疏理。曹宮一案由她於元延元年十月中產子開始,「時兒生八九日」王舜將嬰孩交給官婢張棄乳養,至張棄「養兒十一日,宮長李南以詔書取兒去」告終,共歷二十日左右,約止於十一月初。許美人案則始於元延二年十一月產子,惟解光奏書未詳其間經歷多久。〈外戚傳〉儘管細節上仍有疏略,但其所載以正史而言可說相當仔細,這與其史料來源有莫大關係。前文已提到,有關文字是解光根據驗問所得對案情所作的重組,但《漢書》將解光奏書收入〈外戚傳〉之內又是另一重的編纂。試將這一過程以圖表示如下:

我們今天讀到〈外戚傳〉關於兩案的記載,至少是經過以上四個階段和三次整理而來的。當然,〈外戚傳〉所載能否如實反映當日的情況仍不無疑問,但至少有關內容的史料來源有跡可尋,相比〈成帝紀〉和〈五行志〉的記載,應較為可靠。[16]又,〈外戚傳〉未言許美人下場,但〈五行志〉卻說「聞後宮許美人、曹偉能生皇子也,昭儀大怒,令上奪取而殺之,皆并殺其母」。[17]究竟許美人於案中有否一同被害?其實兩處記載並沒有相左的情況,反而〈外戚傳〉未言許美人下場,正可從〈五行志〉處得到補充。更重要的是,如果許美人仍然生存,她是此案的受害者,其指控必然可以增添奏劾趙氏親屬的說服力,為何解光奏書中未見她的蹤影?若然未能為此疑問提供合理的解說,似乎不宜推測許美人仍然在世。[18]當然,還有一個可能是,許美人沒有為趙昭儀所害,但於解光進行調查時已經身故。不過,根據前掖庭令吾丘遵所言,當時在趙昭儀專擅之下「掖庭中御幸生子者輒死,又飲藥傷墯者無數」,[19]推測許美人幸存的機會應該很微。

其次,並非奏書中提及的所有涉案者都有接受驗問,曹宮案中就有二位沒有,分別是中黃門田客和宮長李南。然而,正由於他們缺席驗問,案中一些關鍵情節沒有見於解光奏書中。先就中黃門田客而言,他曾四次受成帝差遣,持詔記與籍武,吩咐其行事。他在案件中的關鍵地位不下於籍武,他更是此案中唯一直接受命於成帝的人,由於他缺席驗問,我們難以弄清成帝如何吩咐他行事,殘碎的片斷只可能從籍武的轉述得知。韋慕庭推測田客可能早於解光調查時已經逝世,[20]本文以為另一可能是他於許美人案發生前早已身故,所以沒法參與其事。因為以成帝於曹宮案中對田客信任來推測,如果他當時仍然在世,傳遞密令的重任很可能也會交託給他。至於宮長李南,宮長一職至今未見於其他漢代文獻,而擔任此職的李南來自來何處,仍存疑問。然而,李南卻是最後負責處理曹宮嬰孩的一位,沒有他或她的證辭,未詳嬰孩最終下落如何。值得注意,在解光奏書中沒有在他們的職稱之前冠以「故」字,是否表示他們仍未去職?若他們仍任職於宮中卻沒有接受驗問,其事則十分可疑。無論如何,儘管關於這兩案的一些疑問未能得到澄清,但只要我們將之置於更大的脈絡下追尋,即可發現其與別不同的意義。

三、漢長安城的空間結構與訊息傳遞

曹宮和吾丘遵先後提過同樣的問題:「奈何令長信得聞之?」[21]《三輔黃圖》說:「長信宮,漢太后常居之。」[22]史書中稱「長信」或「長信宮」除了指太后所居外,亦常以此代稱太后。成帝即位,元帝皇后王政君亦即王莽之姑,以成帝親母被尊為皇太后,自此一直居於長信宮,曹宮和吾丘遵所言「長信」指的就是她。[23]曹宮這個疑問,是在從籍武手上接過成帝密函之後,飲藥自盡之前提出的;吾丘遵則在與籍武商議如何揭發成帝子嗣屢遭殺害之時提出的。[24]二人提及這個疑問時,都含有希冀請皇太后主持公道,但現實中卻難以如願的無奈之感。班倢伃此前為避趙氏姐妹加害,亦曾「求共養太后長信宮」,她徙居東宮後曾作賦道「共養于東宮兮,託長信之末流」,所言正是此事。[25]曹宮和吾丘遵疑問的特別之處,在於他們一方面希望令太后得知此事,另一方面卻對能否將消息告知太后顯得毫無把握。筆者認為二人的無奈除了由於在趙氏專寵下,太后亦無力過問宮中事外,與漢長安城的空間結構和訊息傳遞也有莫大的關係。只要細心留意,兩案涉及的大部分地點均位於未央宮,而涉案者亦多於未央宮供職,有關消息在成帝的低調處理和宮殿的深嚴防衛下,更是未曾離開未央宮。[26]

(一)兩宗命案涉及的地點與官職

先就涉案地點而言,曹宮案涉及地點有中宮、殿中、掖庭牛官令舍、暴室獄和東掖門。

中宮,即皇后所居椒房殿,「在未央宮,以椒和泥塗,取其溫而芬芳也」,[27]又可代稱皇后。[28]1980年代初,考古發掘「距未央宮前殿遺址以北最近、規模最大的一處西漢時代建築遺址」,推測是椒房殿遺址。[29]曹宮原於此處向趙皇后講授《詩經》。

殿中,未央宮中可稱「殿」者甚多,前述的椒房殿即是其一,但解光奏書說曹曉入「殿中」見曹宮懷孕,以趙皇后之妒,曹宮沒可能仍居椒房殿,成帝必另有安置。後文謂王舜受詔,將嬰兒交到「殿中」,未詳所指。此兩處「殿中」應是未央宮中某殿內。[30]

掖庭牛官令舍,掖庭為婕妤以下妃妾、宮人、女樂所居,原稱永巷,武帝太初元年(前104)改為是稱。[31]牛官令未詳別處,疑是掖庭後宮中管理牛隻的長官,但其官署不可能稱「舍」,應是牛官令所居之處或其轄下房舍。[32]曹宮就是於此處產子,其旁有宮婢六人隨侍,當是出於成帝的特別安排。

暴室獄,暴室位於掖庭,鄰近未央宮北闕。根據宋傑的研究,它有三大功用,包括曝曬洗染織物、治療宮中婦女疾病和囚禁犯人,暴室獄當專指最後一種功用而言。[33]顏師古曰:「蓋暴室職務既多,因為置獄主治其罪人,故往往云暴室獄耳。」[34]籍武受命將曹宮及其嬰孩和宮婢六人關押於暴室獄之內,曹宮最後亦於此處飲藥自盡。[35]

東掖門,顏師古說掖門,「非正門而在兩旁,若人之臂掖也」。[36]解光奏書原作「會東交掖門」,「會」和「交」為動詞,「東」指示方向,連繫上下文,意思是命令籍武到未央宮東面的側門與王舜會面,並將嬰孩交給他處理。[37]

凡此數處,皆在未央宮範圍之內。再看許美案所涉地點,包括有上林涿沐館、飾室中若舍、飾室中簾南、(飾室)屏風東和掖庭獄樓。

上林涿沐館,上林苑原為秦之舊苑,武帝建元三年(前138)大肆擴建,離宮別苑多達數十所,涿沐館應屬其一。[38]上林苑在長安城南,許美人一直居於其中的涿沐館,即使蒙幸產子後亦未有離開,解光奏書後文提到的「美人所」就是指這處。

飾室中若舍,未央宮有宣室、溫室、延清室等,飾室雖未載別處,但應屬此類。[39]若舍是飾室內其中一個房舍的名稱。[40]

飾室中簾南和屏風東,「簾」和「屏風」是飾室內之家具,有屏障之用,[41]加上「南」和「東」等方向詞,指飾室內兩處有簾幕或屏障遮蔽的角落。根據解光奏書,成帝曾多次召許美人到飾室內的若舍寵幸;許美人產子後,成帝和趙昭儀曾因此發生爭執。[42]為安撫趙昭儀,成帝下命將許美人的新生嬰孩帶到飾室簾幕南面,與趙昭儀親自加害後,又吩咐御者于客子等人將死嬰置於飾室屏風東面,待吳恭取去交給籍武處理。

掖庭獄樓,廣義的掖庭獄是一個泛稱,包括前述的暴室獄在內,[43]這裏說的掖庭獄樓則是一座具體的建築物。樓是多層的建築物,但構造有多種方式。解光奏書說籍武「穿獄樓垣下為坎」,將死嬰埋於其中。獄樓有墻,推測是具有防御功能的碉樓。[44]

以上數處,除了許美人所居的上林苑涿沐館外,皆在未央宮範圍之內,而上林苑涿沐館基本上與本案沒有直接的聯繫。其次論及涉案各人之職,由於兩案涉及人物的官職多有相同,以下將一併論之。

掖庭獄丞,掖庭長官為掖庭令,其下有八丞,並設廬監一職,皆由宦官出任。[45]掖庭設有「詔獄」,[46]《漢舊儀》曰:「掖庭詔獄令丞,宦者為之,主理婦人女官也。」[47]不過史書未見有掖庭獄令,實際主理獄事的應該是掖庭獄丞;而主理的亦不止婦人女官,亦包括涉及皇室隱私的犯人。[48]由於掖庭獄處理案件多涉皇室私隱,所以又稱作「秘獄」。早於成帝立趙飛燕為皇后之前,欲封其父為列侯以提高其身分,宗室劉輔因此上諫成帝,「書奏,上使侍御史收縛輔,繫掖庭祕獄,羣臣莫知其故」。重點是「羣臣莫知其故」一語,其後辛慶忌和廉襃等人替劉輔上書求情時亦提到「小罪宜隱忍而已,如有大惡,宜暴治理官,與衆共之。……假令輔不坐直言,所坐不著,天下不可戶曉」,他們雖知道劉輔被關入掖庭獄,但箇中原委實不知其詳。他們上奏求情主要緣於對劉輔以宗室身分,「旬日之間」先後被提拔至諫大夫和關下秘獄,感到極之錯愕,害怕先例一開,以後群臣畏於進諫。從辛慶忌等人向成帝求情後,成帝將劉輔轉到共工獄可見,掖庭獄處事之隱密和酷烈,在中都官詔獄中應首屈一指。[49]掖庭獄丞籍武於曹宮案中將曹宮等人關入牢獄以及監督曹宮自盡,於許美人案中負責處理嬰孩屍體,正是由於其職務之故。由於掖庭獄丞一職非皇帝隨身近侍,所以成帝下令籍武辦事都是要通過中黃門持詔記傳達,其職權範圍沒有超出掖庭獄以外。

中黃門,《漢書‧百官公卿表》屬少府,顏師古曰:「中黃門,奄人居禁中在黃門之內給事者也。」[50]黃門即禁中黃闥,董巴《輿服志》說「禁門曰黃闥,以中人主之」。[51]《漢書》顏注於兩處提及黃門,分別說「黃門,近署也,故親幸之物屬焉」;「黃門之署,職任親近,以供天子,百物在焉,故亦有畫工」。[52]可見中黃門就是出入禁中,供職於黃門之內,侍從天子左右的宦官。他們沒有實際的職權,主要是供天子隨時差遣之用,這也是大部分宦者之職的特點。《後漢書‧宦者列傳》稱高后時宦者張卿「出入卧內,受宣詔命」,孝武時多以宦人「請奏機事」,[53]大概說明了中黃門田客、王舜、靳嚴、吳恭四人於兩宗命案中的職務。曹宮案中田客多次受命持詔記予籍武,王舜奉詔將嬰孩交給官婢乳養;許美人案中靳嚴往來於成帝和許美人之間傳達訊息,吳恭負責將成帝的指示和死嬰交給籍武;凡此皆因他們侍從天子左右,往往擔當天子與禁中以外眾人溝通的橋樑。此職既因天子而設,權力全由天子所予,活動範圍因此不能離天子左右。

官婢,男奴女婢,[54]稱「官」以別於私。漢代官奴婢來源眾多,分布於各中央與地方官署。《漢舊儀》稱:「宮殿中宦者署、郎署,皆官奴婢。」[55]官奴婢只是一種身分,沒有具體職責,經揀選後擔任宮中各種職役。《漢書‧外戚傳》稱趙飛燕本長安宮人,顏師古曰:「宮人者,省中侍使官婢,名曰宮人,非天子掖庭中也。」[56]今本《漢舊儀》稱「宮人擇官婢年八歲以上,侍皇后以下,年三十五出嫁」;「省中待使令者,皆官婢,擇年八歲以上衣綠曰宦人,不得出省門」。後一條中的「宦人」,據孫星衍所說,當作「宮人」。[57]曹宮應該就是從官婢中擇選,加以栽培成女史,負責向皇后講授《詩經》。[58]其母曹曉亦為官婢,能於未央宮內走動,因而得知曹宮懷孕。母女皆於宮中為婢,未知是否因犯罪而全家沒入,或因母親官婢身份,女兒亦生而為婢。[59]宮中婢女除非為朝廷罷遣離宮或年屆三十五歲,否則不能婚嫁,官婢之間因而有對食之舉。[60]官婢道房原與曹宮對食,因此最早得知她被成帝寵幸。又從《漢舊儀》載「乳母取官婢」可知,案中的張棄以官婢身分乳養曹宮嬰孩,應是漢代後宮的一貫制度。[61]無論宮中官婢擔當的職役為何,若不依後宮制度或沒有皇帝特准皆不能隨便離宮。

御者,可解作車騎上司御之職。[62]不過,侍候後宮后妃的「御者」或另有所指。《漢書》載哀帝即位後,傅太后藉故整治中山太后馮氏,「遣御史丁玄案驗,盡收御者官吏及馮氏昆弟在國者百餘人」,這裏「御者」一詞似非指稱車騎上司御之職。[63]漢代中宮、掖庭、長樂宮中皆設女長御(或作女御長),許美人案中的趙昭儀御者于客子、王偏、臧兼三人隨侍昭儀左右,她們所擔任的可能就是此職或與此相類者。《漢書‧戾太子據傳》謂太子使舍人無且入未央宮殿長秋門,通過長御倚華向衛皇后請求發兵,如淳曰「《漢儀注》女長御比侍中,皇后見娙娥以下,長御稱謝」,可見皇后身旁有長御隨侍。[64]掖庭中後宮妃嬪被召入禁中寵幸,亦有女御長出入隨從。[65]《漢書》〈元后傳〉和〈王莽傳〉常載皇太后王政君身旁有長御侍候,〈王莽傳〉更載有長樂長御一職,顏師古謂「太后之長御也」。[66]趙昭儀御者于客子、王偏、臧兼即如皇后、太后和掖庭的長御一樣,於主人旁邊侍候,因而得知趙昭儀與成帝如何加害許美人的新生嬰孩。

宮長,僅止《漢書‧外戚傳》一見,晉灼曾疑此職或即前述的女長御。[67]宮長之「宮」可能是專指未央宮,或泛指天子後宮。曹宮案中宮長李南以成帝詔書取去曹宮嬰孩,李南既然能於未央宮內走動,宮長之「宮」應不離這兩種解釋,至於「長」是否取長官或長吏之義則待考。御者和宮長二職很可能是從官婢中挑選出任的。

根據以上的考論,我們可以得知兩宗命案發生的地點和涉及人物的職權皆局限於未央宮範圍之內,而這兩方面其實是互為作用的:一方面因涉案地點皆在未央宮範圍內,有機會參與兩宗命案的人物均局限於任職宮中者;另一方面因涉案人物的職權所限,他們的活動範圍均難以超出未央宮以外。這兩方面均有利將涉及皇室私隱的消息封鎖於未央宮內。

(二)宮城的空間結構與訊息傳遞

由於兩宗案件涉及皇室私隱,成帝除了會向身旁的中黃門當面授意外,大多使用詔記這種於一般場合罕有使用的文書下達指令,而經手文書的亦只有供職禁中的中黃門田客和吳恭。[68]除了成帝刻意低調處理,以及涉案地點和官職皆局限於未央宮中外,未央宮的多重防衛和出入制度,亦有效排除宮外人士進入宮中,獲得宮中消息。廖伯源對西漢皇宮的防衛作過深入研究,他指出未央宮的守衛可分做三層:外層為宮外圍牆及其門戶之守衛,由衛尉主領其事;中層為圍牆內殿台館閣之門戶走廊之守衛,由光祿勳主領其事;內層為禁中後宮之守衛,由少府主領其事。此外又有嚴格的出入制度,《漢官解詁》載:

﹝凡﹞居宮中者,皆施籍于門,案其姓名。若有醫巫僦人當入者,本官長吏為封啟傳,審其印信,然後內之。人未定,又有籍,皆復有符。符用木,長二寸,以當所屬兩字為鐵印,亦太卿炙符,當出入者,案籍畢,復齒符,乃引內之也。其有官位得出入者,令執御者官,傳呼前後以相通。[69]

未央宮四面皆有司馬門,供職於宮中者不但須有名籍著於宮門,出入時還須要刻有官屬的符為憑證;供職宮外的醫、巫和僦人等人士入宮須其長官封發啟傳,始得內進;有官位的大臣入宮須其隨從傳呼其名,並相隨入宮。有罪被劾者須移書於宮門,禁止進入宮中,沒有移書者罪大至死。層層防衛,除了有效保障居於宮中的皇帝安全外,還杜絕了宮內外人士的溝通。[70]漢制度,泄露禁中語更是頭等大罪。成帝時,孔光雖獲委重,出入樞機,領尚書事十餘年,但每沐日歸休,從不敢向家人泄露朝省政事。此例自然反映孔光的謹慎性格,但亦說明大臣深明泄露禁中事的後果。[71]因此在解光上奏之前,身處未央宮以外者縱使曾聽聞後宮的各種傳言,但箇中詳情一直只有服役宮內或經常出入宮內外人士知道。

《後漢書‧獨行列傳》記載譙玄於永始二年(前15)被拜為議郎。他眼見成帝熱衷於微行,皇后趙飛燕專寵懷忌,後宮皇子多橫夭,[72]於是上諫成帝勿專寵趙氏,以廣後嗣。他的上書雖然提到「竊聞後宮皇子產而不育」,又謂「夫警衛不脩,則患生非常」,但並沒有言及趙氏姊妹如何加害成帝子嗣。而且在此之前,前皇后許氏和班倢伃亦曾先後產子不育,[73]譙玄勸諫成帝「均九女之施」,目的主要在希望成帝能均寵後宮妃妾,增加獲得子嗣的機會。值得注意,譙玄所任議郎一職,兩漢隸屬光祿勳,即前引廖伯源所考負責皇宮中層防衛者。《續漢書‧百官志》本注謂:「郎官皆主更直執戟,宿衞諸殿門,出充車騎。唯議郎不在直中。」[74]《漢官儀》亦稱此職「不屬署,不直事」。[75]正因此職無須直宿未央宮中,譙玄無由得知宮中消息。由於沒有證據在手,所以上書中亦只敢稱「竊聞」。

關於後宮婦人產子被害之事,掖庭令吾丘遵對其下屬掖庭獄丞籍武所說的一段話,十分值得推敲,其曰:

掖庭丞吏以下皆與昭儀合通,無可與語者,獨欲與武有所言。我無子,武有子,是家輕族人,得無不敢乎?掖庭中御幸生子者輒死,又飲藥傷墯者無數,欲與武共言之大臣,票騎將軍貪耆錢,不足計事,奈何令長信得聞之?[76]

最後一句「奈何令長信得聞之?」即前文提到曹宮與吾丘遵在不同場合,不約而同地提出相同的疑問。吾丘遵這段話有兩點可特別注意。第一,他這段話說在元延二年五月,在同年許美人十一月產子之前,但當中已提到「掖庭中御幸生子者輒死,又飲藥傷墯者無數」,可見趙昭儀專寵時受害的後宮婦人應不止解光後來揭露的兩宗。第二,當中提到了四方面的人物,而這四方面的人物又可分成兩批,一是掖庭官員和大司馬票騎將軍王根,他們得悉成帝子嗣被害之事,但卻與趙昭儀串謀,隱暪事情真相;二是外朝大臣和皇太后王政君,他們均被蒙在鼓裏,吾丘遵希望讓他們得知實情,主持公道,但從他的語氣看來絕不容易。要弄清吾丘遵這段說話的箇中含義,有必要將之放在漢代長安城的空間結構來看。

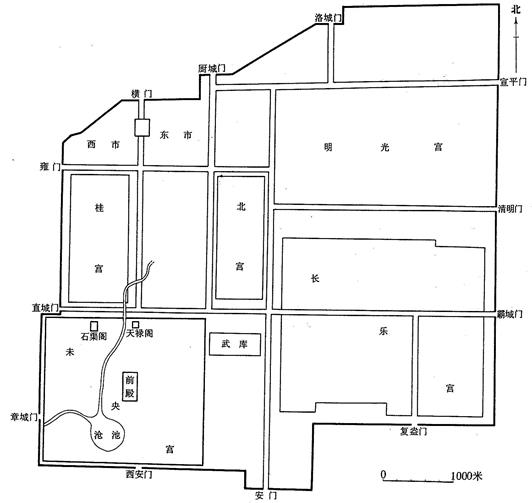

長安城平面圖,取自《漢長安城未央宮:1980-1989年考古發掘報告》,頁4,圖二

從傳世文獻和考古資料所見,漢長安城的營建是分階段進行的。漢高祖採張良、婁敬之議定都關中,將秦代的離宮興樂宮改建為長樂宮,作為天子居所,與此同時又在長樂宮西邊築起未央宮,未央宮北面始作北宮。到惠帝時開始了歷時五年的長安城牆修築工程,而位於長安城西北角的東市和西市亦在高祖和惠帝在位期間先後建成。後來,武帝又在長樂宮北面起明光宮,在未央宮北面建桂宮、修北宮等等;西漢長安城的規模至此大備。[77]由於未央宮和長樂宮在長安城內分處西南和東南位置,因此又分別被稱為「西宮」和「東宮」。高祖時天子居長樂宮,後未央宮築成,西漢自惠帝至平帝皆居未央宮,長樂宮轉為太后所居。[78]未央宮內,前殿為正殿,是天子日常起居辦公之所,掖庭與椒房則位於前殿北面,構成「前朝後寢」的布局。[79]如前所述,掖庭令以下有八丞,「丞吏以下」即指包括丞以下的官吏,其規模大致可見於《漢官》所載:「吏從官百六十七人,待詔五人,員吏十人。」[80]掖庭官員供職後宮,自然易知趙昭儀加害成帝子嗣事。

至於大司馬票騎將軍王根和外朝大臣獲得宮中訊息的差異,必須配合霍光以來建立的中朝官制度論之。昭帝年幼繼位,霍光輔政,除了沿用武帝以近臣當參謀顧問外,更進一步加強了中朝官的作用。所謂「中朝官」,是相對外朝丞相、御史大夫、列卿下至六百石等官吏而言,前者須於宮中理事、值宿,後者則定期入宮朝見皇帝。這種中朝官,雖不參與處理全國日常政務,但職備皇帝的顧問參謀,於重大國家事務為皇帝提供初步的意見。他們主要由大司馬、諸將軍、侍中、中常侍、左右曹、諸吏和散騎組成。[81]自霍光以後,輔政大臣皆以大司馬大將軍或諸將軍入宮備顧問。[82]成帝即位後,重用太后外家王氏,帝舅鳳、音、商依次輔政。元延元年,王根代替有過被罪的王立輔政,出任大司馬票騎將軍,直至綏和元年薦王莽自代為止,輔政共四歲。[83]《通鑑》胡三省注謂「漢制,中朝官五日一下里舍休沐,三署諸郎亦然」,另一處則稱「十日」。[84]無論輪休日數為五日或十日,王根在元延元年至綏和元年五年間,因出任大司馬票騎將軍輔政,得以長留宮中值宿,其間獲悉後宮中趙氏姊妹屢次加害成帝子嗣。

《漢書‧杜周傳》載哀帝即位後,杜業上書:「曲陽侯根前為三公輔政,知趙昭儀殺皇子,不輒白奏,反與趙氏比周,恣意妄行,譖愬故許后,被加以非罪,誅破諸許族,敗元帝外家。」[85]杜業上奏應在解光揭露曹宮和許美人兩宗命案之後,當中提到王根身為輔政大臣,知悉趙昭儀殺害成帝子嗣,不將之供出之餘,竟與她串謀陷害前皇后許氏。有關議論正可與前引吾丘遵對王根的批評相呼應。與此相對,外朝大臣即使位重如丞相,一律只有在朝見皇帝時才得以進入未央宮內;而以成帝之作風,其上朝之頻率必遠較宣帝的「五日一聽事」為低。[86]外朝大臣難以進入未央宮,即使曾聽聞有關趙氏姊妹加害成帝子嗣的消息,亦難以展開調查。另一方面,吾丘遵為掖庭令,按制度必須值宿宮中,每隔數日才有一日可以出宮休假。[87]在此情形下,他能跟外朝大臣接觸的機會相信不多,加上泄露禁中事是重大罪行,所以吾丘遵才會遲疑如何向外朝大臣告發有關事情。

最後,回到開首提到曹宮與吾丘遵的疑問:「奈何令長信得聞之?」《三輔黃圖》案語引《通靈記》曰:「太后,成帝母也。后宮在西,秋之象也。秋主信,故宮殿皆以長信、長秋為名。」[88]「后宮在西」,參證《水經注‧渭水注》所說「明渠又東逕漢高祖長樂宮北,本秦之長樂宮也。周二十里,殿前列銅人,殿西有長信、長秋、永壽、永昌諸殿」,[89]是指長信、長秋等殿均在長樂宮前殿的西面。長樂宮前殿尤如未央宮前殿,是宮內的正殿。考古學家推測現今長樂宮遺址的西北區域是中心宮殿區,其中規模最大的六號遺址就是前殿所在,而六號遺址西邊五座(組)大型遺址可能就是長信、長秋、永壽、永昌等殿所在。[90]長樂宮位處長安城內東南面,與位於西南面的未央宮相對,不但自有一套官屬,[91]而且出入制度亦一樣深嚴。

《史記‧外戚世家》載武帝於民間尋得其同母異父的親姊,「詔副車載之,迴車馳還,而直入長樂宮。行詔門著引籍,通到謁太后」,《正義》說「武帝道上詔令通名狀於門使,引入至太后所」。[92]此外,《漢書‧魏相傳》稱霍光「夫人顯及諸女皆通籍長信宮」,師古曰「通籍謂禁門之中皆有名籍,恣出入也」。[93]由此可見,出入長信宮和長樂宮皆須著籍於宮門。此外,長樂宮的防衛有長樂衛尉負責,其職掌如同未央宮衛尉,擔當宮外圍牆及其門戶之防衛,屬外層防衛。內層或由長信少府的官屬負責,但未詳其具體職掌是否如同未央宮少府。儘管長樂宮欠缺光祿勳屬下的郎官宿衛,但在長樂衛尉和長信少府外內兩層的防衛之下,宮外人若沒有得到許可而欲進入宮內,相信是極難之事。[94]

明乎此,我們就可了解班倢伃為何要「求共養太后長信宮」。皇太后所居長信宮位於長樂宮內,長樂宮如同天子所居的未央宮一樣,有著多重防衛和出入制度,但兩者卻是各自獨立的。班倢伃居於長信宮內,就可避免居於未央宮中的趙昭儀以及為她所收買的掖庭官員加害。與此同時,曹宮與吾丘遵「奈何令長信得聞之」的疑問亦可因此得到明白。長樂宮與未央宮分處長安城內東、西兩邊,曹宮與吾丘遵欲將未央宮內的消息,告知居於長信宮內的皇太后,所要跨越的不止是空間上距離,還有兩宮的多重防衛和出入制度。曹宮與吾丘遵提問的對像除了對話中的籍武外,更重要的是他們自己。「奈何令長信得聞之」一問,充滿了他們面對隔絕的空間,以及在多種制度的規範之下,有冤難申的無奈之感。

四、成、哀之際的外戚政治與復立司隸

前文提到趙飛燕姊妹與王根串謀陷害前皇后許氏,其實趙、王合謀之事並不止於此。哀帝之立,就是哀帝祖母傅氏和趙氏姊妹與王根共同促成的。成帝元延四年(前9),傅氏隨當時為定陶王的哀帝入朝,以珍寶賄賂趙氏姊妹和王根,商定以定陶王為成帝後嗣。[95]趙氏姊妹和王根同意以定陶王入嗣,除了貪圖傅氏的珍寶,亦「欲豫自結為長久計」。[96]由呂后開始,外戚於西漢政治便擔當重要角色,每一次新帝即位,預示着新一場的外戚輪替,幾無例外。成、哀之際外戚政治的複雜之處在於成帝沒有親嗣,成帝外戚與新帝沒有任何血緣上的聯繫,他們在新朝的權力變得更無保障。趙氏姊妹和王根所謀,正是由於他們深明新帝即位後,新帝外家必成為新貴,協助定陶王成為繼嗣,將有利於保障他們在新貴當政下的利益。哀帝即位,史無前例地出現四位太后並立的局面,而新一場的外戚輪替亦隨即展開。哀帝親母丁氏、祖母傅氏外家逐漸取代王、趙二氏在朝上的地位。[97]解光揭露趙昭儀殺害成帝子嗣之事正是在此一大脈絡下進行,而復立司隸則為推動這場更替提供不可或缺的制度性力量。

總的而言,司隸校尉職在「掌察舉百官以下,及京師近郡犯法者」;[98]其沿革,《漢書‧百官公卿表》曰:「武帝征和四年初置。持節,從中都官徒千二百人,捕巫蠱,督大姦猾。後罷其兵。察三輔、三河、弘農。元帝初元四年去節。成帝元延四年省。」[99]據朱紹侯所考,司隸校尉是因處理巫蠱之禍而設的,其初置年份應為征和二年(前91),此職的前身是綉衣直指使者,是由皇帝臨時派遣的銜命使臣。[100]因此,司隸校尉初設時掌兵持節,職權甚大,但後來卻有逐步被削弱的趨勢。從武帝到成帝之間,其演變過程可概括為三個階段,分別是罷兵、去節、撤職。罷兵和撤職二事,史書未詳原因,但就去節一事,《漢書》明確記載是由於時任司隸校尉的諸葛豐威脅到外戚許章的利益所致。元帝初元四年(前45),司隸校尉諸葛豐本欲奏劾外戚許章,適逢許章從宮中私出,諸葛豐舉節詔章下車,許章不但馳車而去,回宮後更向元帝告狀,諸葛豐因此被收節,而司隸校尉去節亦自此開始。[101]節是天子信物,代表皇帝的權威,因此諸葛豐舉節命許章下車稱「詔」。司隸校尉去節,表示其失去代表皇帝的權力,從此不可持節便宜行事。[102]

由去節一事推測,罷兵和撤職二事或許也與外戚等京師權貴有關。《漢舊儀》稱:「司隸校尉,武帝初置。後諸侯王貴戚不服,乃以中都中官徒奴千二百人屬為一校尉部刺史,督二千石也。」[103]司隸校尉掌兵既出於鎮壓諸侯王貴戚的考慮,其罷兵可能也與京師貴戚的反抗有關,可惜〈百官公卿表〉沒有記載罷兵的具體年月,其確切原因亦無由推斷。[104]不過,由於京師權貴橫行,歷來能勝任司隸校尉一職者,史稱「唯蓋寬饒、王章、鮑宣」等人。[105]終西漢一代,京師權貴以王侯子弟以及外戚最盛,尤其成帝之世,帝舅王氏與趙氏姊妹權傾朝野,他們與司隸校尉的衝突想必最大。《漢書‧元后傳》記載成帝見帝舅王商與王根起第宅奢侈踰制,遷怒於司隸校尉和京兆尹,使尚書奏劾他們阿縱不舉王氏兄弟。成帝本欲依文帝時誅將軍薄昭故事,誅殺王氏兄弟,但最後卻念及外家之誼而不忍誅。《漢書》沒有記載此事發生的年月資料以及被奏劾的司隸校尉為誰,但當中提及王音其時任大司馬車騎將軍輔政。由此推測,此事應發生於陽朔三年(前22)王音開始輔政至永始二年(前15)王音逝世的八年間。[106]永始四年(前13),成帝下詔有司禁奢侈,其中提及「列侯近臣,各自省改。司隸校尉察不變者」,應該是此事的餘波。[107]綜合以上所論推測,成帝元延四年(前9)罷司隸校尉很可能是由於此職與外戚等權貴的衝突所導致。

哀帝即位初,按例封賞前朝外戚和輔臣,成帝外家王氏的王根、王舜和王莽皆被益封戶,趙后弟趙欽則獲封為候。[108]但距封賞不過月餘至數月,哀帝即以解光為司隸奏劾王、趙二氏,[109]其結果分別是「曲陽侯王根、成都侯王況皆有罪。根就國,況免為庶人,歸故郡」和「侍中騎都尉新成侯趙欽、成陽侯趙訢皆有罪,免為庶人,徙遼西」。[110]《漢書‧哀帝紀》分別將兩事繫於綏和二年(前7)秋和建平元年(前6)正月,距成帝於綏和二年三月逝世還不到一年,可見哀帝打擊前朝外戚的意欲甚強。司隸校尉一職在哀帝朝的情況,〈百官公卿表〉說「綏和二年,哀帝復置,但為司隸,冠進賢冠,屬大司空,比司直」。[111]時間上明顯可見司隸是由於打擊王、趙外戚而重置;制度上則是此職被拼入三公的體系,失去原來使職的特點,成為京師的監察機構。

《漢書‧元后傳》謂「哀帝少而聞知王氏驕盛,心不能善,以初立,故優之」;王氏受封後月餘,哀帝即使司隸校尉解光奏劾王根和王況「皆無人臣禮,大不敬不道」。[112]其主要理據是二人分別聘取成帝掖庭女樂和貴人作為私人娛樂以及充當妻子,不過佔現存解光奏書一半篇幅的還有王根驕奢僭上的種種事例。前文提及成帝時王商與王根奢侈踰制,成帝本欲依文帝時誅將軍薄昭故事,卻因念及外家之誼而不忍誅。巧合的是,王根兩次皆是被奏劾的對象,而成帝時被奏劾的王商,哀時雖已離世,其子況卻與根一同被劾。相類的罪行,成帝時得到優容,哀帝時卻成為被奏劾的原因之一,正反映外戚隨皇權轉移而興衰的道理。由此角度重看奏劾趙昭儀害成帝子嗣之事,不但時間上緊隨奏劾王氏叔姪,而且皆由任職司隸的解光所發動。更重要者,趙昭儀早於成帝駕崩後不久自殺身亡,明顯可見此次奏劾對象並非這位已逝世的原凶。解光奏書最後部分道出是次奏劾的真正對象:「趙昭儀傾亂聖朝,親滅繼嗣,家屬當伏天誅。」[113]重點是趙氏家屬。新帝即位,為保施政順利以及新外戚的利益,掃除前朝外戚於政治上的影響力成為必然之事。趙昭儀殺害成帝子嗣雖然危及皇室繼嗣,但其事的揭發旨在發動新一場外戚輪替,而司隸一職則是推動這一場政治活動的制度性工具。

最終,如前所述,趙氏家屬沒有如解光所奏般悉數伏誅,王氏叔姪亦沒有因大不敬不道罪而被戮,這一切皆是外戚政治下各個利益團體協商的結果。解光奏劾趙氏的奏書上呈後,議郎耿育隨即奏請停止追究前朝宮闈之事,以免污辱先帝。沒有任何史料可據以推測耿育上奏的動機,究竟是出於對先帝的愛護,還是得到哀帝授意,不過此案最後確是不了了之。班固謂:「哀帝為太子,亦頗得趙太后力,遂不竟其事。」趙飛燕一直被尊為太后,直至哀帝崩後,王莽重新上場之時才被誅。[114]然而,趙氏家屬徙遼西郡卻被嚴格執行,更被用作打擊王氏的藉口。王根叔姪被劾後兩年,有司奏「平阿侯(王)仁臧匿趙昭儀親屬,皆就國」。[115]對於哀帝來說,趙氏在政治上的威脅得以掃除,又顧全了趙氏昔日在繼嗣一事上的恩惠,這或許是外戚政治協商下的最佳結局。[116]

五、結語

《漢書‧外戚傳》保存的解光奏書,史料來源有跡可尋,為了解成帝元延年間發生的兩宗宮闈命案,提供了可靠而接近第一手的資料。本文根據該奏書內容,嘗試重組兩宗案件發生的經過。儘管其中仍有不明白之處,但兩宗案件發生的經過和訊息的流傳,實與漢長安城的空間結構以及相關制度有莫大關係。漢長安城的空間佈置是經歷一段長時間而形成的。長樂宮和未央宮先後建成,其後分居城南東西兩面,作為太后和皇帝所居之處,各自擁有一套互不隸屬的官屬和出入制度。配合武帝以來逐漸形成的中朝官和相關的休沐制度,極大地限制了宮內人士的活動範圍、出入宮殿人士的種類以及宮內外訊息的傳遞。成帝元延年間的兩宗宮闈命案就是在此脈絡下發生,而兩案中的諸多細節,包括曹宮和籍武「奈何令長信得聞之」的疑問,亦只有在此一脈絡下才能得到完滿的解釋。

然而,要全面了解這兩宗命案在西漢歷史上的意義,還須從成、哀之際外戚政治的脈絡加以考察。本文提出,司隸解光揭露趙昭儀殺害成帝子嗣之事,只是哀帝打擊前朝外戚計劃的一環。連同解光奏劾王氏叔姪一事考慮,哀帝復立司隸旨在為策動是次計劃提供有效的制度性工具。而王、趙二氏結果並沒有悉數誅除,則是外戚政治下包括哀帝在內的各個利益團體協商的結果。值得注意,成帝外戚於哀帝朝最終得以全身而退,卻為哀帝身後的王氏復興提供了機會。由此觀之,王莽日後得以篡漢除了其個人條件以及當時的禪讓氣氛等因素外,王氏子弟於哀帝朝時沒有被誅除,得以保留實力亦是原因之一。

2012年5月初稿

2015年2月定稿

2015年2月定稿

本文原刊於《九州學林》2015年第36期,頁193-218。

[1] 漢.班固:《漢書》,卷97上〈外戚傳上〉,北京:中華書局,2006,頁3935。

[2] 成帝暴崩以及相關事件,參《漢書》,卷10〈成帝紀〉,頁330;卷11〈哀帝紀〉,頁334-35;卷97下〈外戚傳下〉,頁3989-96。本文對有關日期的推算是據陳垣:《二十史朔閏表》,北京:中華書局,1999,頁21。又荀悅《漢紀》所載成帝卒日與《漢書‧成帝紀》不同,參宋.司馬光:《資治通鑑》,卷33〈漢紀〉胡三省注,北京:中華書局,1997,頁1055。本文將以《漢書‧成帝紀》為準。

[3] 宋傑:〈漢代後宮的監獄〉,《中國史研究》,2007年第2期,頁40-42;李建民:〈漢魏「暴室」考略〉,《中華醫史雜誌》,1998年第2期,頁76。宋傑對於這兩宗命案的討論,還散見於他的另外兩篇文章。見宋傑:〈西漢的中都官獄〉,《中國史研究》,2008年第2期,頁77-104;〈漢代後妃「就館」與「外舍產子」風俗〉,《歷史研究》,2009年第6期,頁33-50。

[4] 紀安諾的翻譯是基於韋慕庭(Clarence Martin Wilbur)的舊譯加以修改而來的。分見Enno Giele, Imperial Decision-making and Communication in Early China: A Study of Cai Yong’s Duduan (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006), pp. 264-67;Clarence Martin Wilbur, Slavery in China during the Former Han Dynasty, 206 B.C.-A.D. 25 (New York: Russell & Russell, 1967), pp. 424-32。解光奏書的英譯亦見Pan Ku, Burton Watson (華茲生) trans., Courtier and Commoner in Ancient China: Selections from the History of the Former Han (New York: Columbia University Press, 1974), pp. 267-73。日文翻譯則見小林春樹:〈《漢書》〈外戚伝〉の構成について〉,《東洋研究》,2008年第168號,頁76-80。以上翻譯除了對非中文母語者有介紹作用外,其中亦反映了外國學者對原文的理解和詮釋,為中文母語者提供其他思考角度。

[5] 馬怡:〈皂囊與漢簡所見皂緯書〉,《文史》,2004年第4輯(總第69輯),頁45-46;揚之水:〈沂南畫像石墓所見漢故事〉,載揚之水:《古詩文名物新證》第二冊,北京:紫禁城出版社,2004,頁477。

[6] 西漢外戚政治的形成,參牟潤孫:〈漢初公主及外戚在帝室中之地位試釋〉,載牟潤孫:《注史齋叢稿》,北京:中華書局,1987,頁50-79;傅樂成:〈西漢的幾個政治集團〉,載傅樂成:《漢唐史論集》,壹北:聯經出版事業公司,1977,頁1-35;邢義田:〈母權‧外戚‧儒生──王莽篡漢的幾點解釋〉,載邢義田:《天下一家:皇帝、官僚與社會》,北京:中華書局,2011,頁160-79。

[7] 《續漢書‧百官志》謂司隸校尉有從事史十二人,本注稱有都官從事、功曹從事、別駕從事、簿曹從事、兵曹從事和七個郡國從事,職權甚為分明。不過,這是否西京舊制則不無疑問。見南朝.范曄:《後漢書》,北京:中華書局,2006,頁3613-14。

[8] 《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁3990。

[9] 哀帝即位是年曾下詔有司議限名田和奴婢數,《漢書‧哀帝紀》載有司所奏的其中一條為:「掖庭宮人年三十以下,出嫁之。官奴婢五十以上,免為庶人。」不過,有司所議最後由於損及丁傅外戚和貴倖董賢的利益而未能推行,〈食貨志〉稱「詔書且須後,遂寢不行」。官婢曹曉、道房、張棄或許因此而沒有離宮。當然,她們的年齡有可能正屆於三十至五十之間,倘若詔書能順利頒布,也不在限內。見《漢書》,卷11〈哀帝紀〉,頁336;卷24上〈食貨志〉,頁1143。

[10] 《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁3994-95。

[11] 《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁3990-94。

[12] 《漢舊儀》曰:「美人比待詔,無數,元帝、成帝皆至千人。」《漢書‧外戚傳》所載與此有異,稱「美人視二千石,比少上造」。兩者所說的可能是不同時期的制度。分見漢.衛宏著,清.孫星衍校:《漢舊儀》,收入周天游點校:《漢官六種》卷下,北京:中華書局,2008,頁76;《漢書》,卷97上〈外戚傳上〉,頁3935。

[13] 許美人與前皇后許氏的關係,從趙昭儀得悉許美人生子後,責問成帝「許氏竟當復立邪」可知。

[14] 《漢書》,卷10〈成帝紀〉,頁326。顏師古曾對這種筆法有過解說,曰:「史不記其月,故書之於歲末。」見同書同卷,頁313。荀悅《漢紀》亦將兩案同繫於元延元年歲末。見漢.荀悅著,張烈點校:《漢紀》,卷27〈孝成皇帝紀〉,北京:中華書局,2002,頁475-76。

[15] 《漢書》,卷27下之下〈五行志下之下〉,頁1518。

[16] 從《漢書‧成帝紀》贊曰所說「臣之姑充後宮為婕妤,父子昆弟侍帷幄,數為臣言成帝」云云,可見此〈紀〉是由班彪所撰,所據資料包括班彪當時的耳聞目見,惟具體內容的史源何自,則未能考究。見《漢書》,卷10〈成帝紀〉,頁330。又,〈五行志〉言其取材:「是以

[17] 《漢書》,卷27中之下〈五行志中之下〉,頁1416。

[18] 韋慕庭提到解光奏書不在許美人之前冠以「故」字,顯示她其時尚生存。韋氏這個看法是相對「故中宮史曹宮」而言的,但更根本的原因是他對解光奏書中出現的「故」字有兩種理解。解光奏書言「臣聞許美人及故中宮史曹宮……驗問知狀者……故中黃門王舜、吳恭、靳嚴……故趙昭儀御者于客子、王偏、臧兼等」,韋慕庭將「中宮史曹宮」和「趙昭儀」前的「故」譯作“late”,「中黃門王舜、吳恭、靳嚴」前的「故」則譯作 “former”。由此可見,韋慕庭對奏書中先後出現的「故」字,分別理解為物故和去職。見Wilbur, Slavery in China during the Former Han Dynasty, p. 425, p. 430, n. 5。華茲生則將奏書中所有的「故」字均譯作“former”,筆者看法與此相同。見Watson trans., Courtier and Commoner in Ancient China, p. 267。

[19] 吾丘遵這番話是於元延二年五月所說的,在同年十一月許美人產子之前。見《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁3995。

[20] Wilbur, Slavery in China during the Former Han Dynasty, p. 431, n. 11.

[21] 《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁3991及3995。

[22] 何清谷:《三輔黃圖校釋》,卷3〈長樂宮〉,北京:中華書局,2005,頁150。

[23] 《漢書‧外戚傳》說哀帝時「更號帝太太后為皇太太后,稱永信宮,帝太后稱中安宮,而成帝母太皇太后本稱長信宮,成帝趙后為皇太后,並四太后」。可見王政君於成帝身後仍居於長信宮。見《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁4001。

[24] 值得注意,二人提出這個疑問時,籍武都在場,因此現存記載很大可能源自籍武的供詞。

[25] 《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁3985-86。

[26] 在新近出版的一部關於西漢成帝時期長安城的建築、政治、文化和宗教信仰的研究中,論者未有討論這兩宗案件對於了解長安城的空間結構和訊息傳遞的意義。見Michael Nylan and Griet Vankeerberghen eds., Chang’ an 26 BCE: An Augustan Age in China (Seattle: University of Washington Press, 2015)。

[27] 《三輔黃圖校釋》,卷3〈長樂宮〉,頁163。

[28] 《漢舊儀》,卷下,頁76。

[29] 中國社會科學院考古研究所編著:《漢長安城未央宮:1980-1989年考古發掘報告》,北京:中國大百科全書,1996,頁219。

[30] 《三輔黃圖校釋》,卷2〈漢宮〉,頁114-21;卷3〈未央宮〉,頁152-76。

[31] 《漢書》,卷19上〈百官公卿表上〉,頁732;《漢舊儀》,卷下,頁76;《三輔黃圖校釋》卷3,〈未央宮〉,頁162-63;卷6〈雜錄〉,頁389。

[32] 李建民將「牛官令舍」說成「牛姓執事家」,未安。見李建民:〈漢魏「暴室」考略〉,頁76。未央宮內置厩,設厩令,又有彘圈,故設有管理牛隻的官員實不足為奇。見《三輔黃圖校釋》,卷6〈厩〉,頁348-50;〈圈〉,頁350-53。

[33] 宋傑:〈漢代後宮的監獄〉,頁38-39。又參李建民:〈漢魏「暴室」考略〉,頁75-77。

[34] 《漢書》,卷8〈宣帝紀〉顏師古注,頁236。

[35] 宋傑推測籍武當時將曹宮與其嬰孩和宮婢六人隔離,囚禁在暴室獄外的另一座監獄。見宋傑:〈漢代後宮的監獄〉,頁38-39。他此說或許受到中華書局點校本斷句的影響,其作「取牛官令舍婦人新產兒,婢六人,盡置暴室獄」,此處或宜將「婦人」和「新產兒」斷開。她們遭到的隔離,很可能只是關押在暴室獄內不同的牢房,並非分置於別所監獄。與筆者讀法相同的,見小林春樹:〈《漢書》〈外戚伝〉の構成について〉,頁77。

[36] 《漢書》,卷3〈高后紀〉顏師古注,頁102。類似解說,又見《三輔黃圖校釋》,卷6〈雜錄〉,頁388。今本《三輔黃圖》多用顏注,參《三輔黃圖校釋‧前言》,頁5。

[37] 未央宮四面皆有司馬門,即顏注所謂「正門」,東司馬門於武帝時曾因董偃改為「東交門」,蘇林曰:「以偃從此門入,交會於內,故以名焉。」東交門是未央宮東面正門,與解光奏書所言的東面掖門不同。見《漢書》,卷65〈東方朔傳〉及蘇林注,頁2857-58。又,《漢書‧成帝紀》載永始四年「未央宮東司馬門」等火災,可見武帝後此門已改回原稱。見《漢書》,卷10〈成帝紀〉,頁324。

[38] 《三輔黃圖校釋》,卷4〈苑囿〉,頁230-39。上林苑內離宮的數目,說法並不一致,參《三輔黃圖校釋》頁232注5的討論。漢代皇帝於上林苑蓄養妃嬪之多,從成帝於建始元年(前32)所罷上林宮館希御幸者多達二十五所可見。還可注意,成帝此舉除了回應召信臣於竟寧時(前33)所奏外,更加可能是為了昭先父元帝初元五年(前48)罷上林宮館希御幸者故事。建始為在任長達二十六年的成帝的首個年號,上林妃嬪的數量往後很可能更勝從前。以上見《漢書》,卷9〈元帝紀〉,頁285;卷10〈成帝紀〉,頁304;卷89〈循吏傳〉,頁3642。上林苑的考古發掘,參中國社會科學院考古研究所編著:《中國考古學‧秦漢卷》,北京:中國社會科學出版社,2010,頁218-19。

[39] 《三輔黃圖校釋》,卷2〈漢宮〉,頁114-21;卷3〈未央宮〉,頁152-76。

[40] 楊樹達:《漢書窺管》下冊,上海:上海古籍出版社,2006,頁786;小林春樹:〈《漢書》〈外戚伝〉の構成について〉,頁79。韋慕庭和華茲生不將「若」看做舍名,而理解成如、或之意。見Wilbur, Slavery in China during the Former Han Dynasty, p. 427;Watson trans., Courtier and Commoner in Ancient China, p. 270。

[41] 參漢.劉熙撰,清.畢沅疏證,王先謙補:《釋名疏證補》,北京:中華書局,2008,卷6,〈釋牀帳〉「

[42] 二人發生爭執的地方,很可能是趙昭儀所居的昭陽舍(或稱殿)。昭陽舍為後宮十四區之一,趙昭儀居住時裝飾華麗遠勝從前。見《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁3989;《三輔黃圖校釋》,卷3〈未央宮〉,頁163-67。

[43] 宋傑:〈漢代後宮的監獄〉,頁40。

[44] 參孫機:《漢代物質文化資料圖說(增訂本)》,上海:上海古籍出版社,2008,頁221。

[45] 《漢書》,卷19上〈百官公卿表上〉,頁732;《漢舊儀》,卷下,頁76及77。時至東漢,從掖庭令分出永巷令,分別「掌後宮貴人采女事」和「典官婢侍使」。見《續漢書》,志26〈百官三〉,頁3595。

[46] 「詔獄」的意義至少有三重,一是皇帝下詔查辦的「案件」,二是奉詔囚禁人犯的「監獄」,三是奉詔審訊的「司法機關」。參宋傑:〈西漢的中都官獄〉,頁81-82。

[47] 《漢舊儀》補遺,卷上,頁91。

[48] 宋傑:〈漢代後宮的監獄〉,頁35-36。

[49] 劉輔因上諌而下獄事,見《漢書》,卷77〈劉輔傳〉,頁3251-54。

[50] 《漢書》,卷19上〈百官公卿表上〉顏師古注,頁731。

[51] 《續漢書》,志26〈百官三〉劉昭注,頁3594。

[52] 《漢書》,卷9〈元帝紀〉顏師古注,頁281;卷68〈霍光傳〉顏師古注,頁2932。

[53] 《後漢書》,卷78〈宦者列傳〉,頁2508。

[54] Wilbur, Slavery in China during the Former Han Dynasty, pp. 64-66.

[55] 《漢舊儀》,卷下,頁79。

[56] 《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁3988。亦有個別例子稱男性為宮人,武帝時欒大曾為膠東王宮人即是。見《漢書》,卷25上〈郊祀志上〉,頁1222-25;並參Wilbur, Slavery in China during the Former Han Dynasty, p. 70, p. 403, n. 1。

[57] 《漢舊儀》,卷下,頁78及79。

[58] 班彪之姑班捷伃同時為成帝後宮。《漢書‧外戚傳》言她「誦《詩》及〈窈窕〉、〈德象〉、〈女師〉之篇」,她所作的一篇賦曾提到「顧女史而問《詩》」,可知女史在後宮中不在少數,負責向皇后妃嬪講授經書。見《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁3984-85。

[59] 韋慕庭即主後說,理由是若曹宮非生而為婢,解光奏書應會指出。見Wilbur, Slavery in China during the Former Han Dynasty, p. 129。

[60] 應劭曰:「宮人自相與為夫婦名對食,甚相妒忌也。」見《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉應劭注,頁3990-94。吳世昌〈《漢書‧外戚傳》「對食」解〉指出「對食」即女子同性戀愛,並舉《詩經》說明自古已有以食欲比性欲之例。至於應劭「甚相妒忌也」一語,吳世昌認為或有二解:一是指對食雙方妒忌對方的其他相好,一是指對食之事對受皇帝專寵的妃嬪發揮的厭勝作用。相隔數十年後,吳世昌發表〈關於宮中「對食」〉一文時只主後說,或可視作他的最終看法。兩文載吳世昌著,吳令華編:《文史雜談》,北京:北京出版社,2000,頁40-46及頁47-51。此外,韓獻博亦指出,漢代從不以同性戀或雙性戀為奇,西漢諸帝於後宮妃嬪外均蓄男寵。參Bret Hinsch, Passions of the Cut Sleeve: The Male Homosexual Tradition in China (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1990), pp. 34-54。

[61] 《漢舊儀》,卷下,頁78。關於供職宮中的官婢,又參Wilbur, Slavery in China during the Former Han Dynasty, pp. 228-29。

[62] 華茲生將之翻譯成“coachmen”,即是取此義。見Courtier and Commoner in Ancient China, Watson trans., p. 267。

[63] 《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁4006。另外,于豪亮參考漢簡資料,指出御者除指駕駛車騎之人外,亦可指侍御左右的女性。見于豪亮:〈居延漢簡叢釋‧御者〉,于豪亮:《于豪亮學術文存》,北京:中華書局,1985年,頁185-186。

[64] 《漢書》,卷63〈戾太子據傳〉,頁2743。今本《漢舊儀》作「女御長」,孫星衍〈叙錄〉謂《漢舊儀》本注即魏晉唐人所引《漢儀注》。見《漢舊儀》,〈叙錄〉,頁61;卷下,頁76。此外,元帝為太子時,宣帝曾令皇后為太子擇後宮家人侍候。從皇后於太子朝見時,「微令旁長御問知太子所欲」,可知皇后身旁有長御侍候。見《漢書》,卷98〈元后傳〉,頁4015。

[65] 《漢舊儀》,卷下,頁77。

[66] 《漢書》,卷99上〈王莽傳上〉,頁4068。

[67] 《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉晉灼注,頁3993。

[68] 解光奏書中雖沒有明言吳恭交給籍武的文書是詔記,但從其文書用語(告武云云)、封緘(盛綠綈方底,封御史中丞印)和傳遞(中黃門送付)皆與曹宮案中田客拿給籍武的詔記無異,推測這封文書亦是詔記。胡三省指出詔記和詔書的分別,謂:「詔記,手記也,後世謂之手記。光武所謂『詔書、手記不可數得』。手記出於上手;詔書則下為之,以璽為信。」見《資治通鑑》,卷33〈漢紀〉胡三省注,頁1073。換言之,即是由天子親筆所書的命令。兩漢皇帝有不少喜親自作詔,參清.趙翼著,王樹民校證:《廿二史札記校證》,卷4〈漢帝多自作詔〉,北京:中華書局,1984,頁86-87。比較奇怪的是,奏書中的詔記均封以御史中丞印,為何成帝要讓涉及皇室私隱的文書多經一重部門?封以御史中丞印會否只是例行性程序,不一定由御史中丞親自經手?筆者對此暫時還沒有比較理想的解釋,本文取胡三省對詔記之解說亦只是權宜的做法。關於兩宗命案中的往還文書,請參Giele, Imperial Decision-making and Communication in Early China, pp. 264-67;宋傑:〈漢代後宮的監獄〉,頁40-42。

[69] 漢.胡廣注,清.孫星衍輯:《漢官解詁》,收入《漢官六種》,頁14。類似記載亦見《續漢書》,志25〈百官二〉,頁3580。

[70] 西漢皇宮的多重防衛與出入制度,參廖伯源:〈西漢皇宮宿衛警備雜考〉,載廖伯源:《歷史與制度:漢代政治制度試釋》,香港:香港敎育圖書公司,1997,頁1-35。並參楊鴻年:《漢魏制度叢考》,武漢:武漢大學出版社,2005,頁21-33;Hans Bielenstein, The Bureaucracy of Han Times (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), p. 22, p. 31, p. 52, p. 65。

[71] 《漢書》,卷81〈孔光傳〉,頁3354。

[72] 原文作:「帝始作期門,數為微行。立趙飛燕為皇后,后專寵懷忌,皇子多橫夭 。」見《後漢書》,卷81〈獨行列傳〉,頁2666。按成帝始為微行在鴻嘉元年(前20),立趙飛燕為皇后則在永始元年(前16),時間皆在前文提及譙玄被拜為議郎之前。范曄這段敘述與上下文並非按時序鋪排,而是用作說明譙玄上書的背景。見《漢書》,卷10〈成帝紀〉,頁316及319。

[73] 《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁3973及3983。

[74] 《續漢書》,志25〈百官二〉,頁3574-75。

[75] 漢.應劭撰,孫星衍校集:《漢官儀》,卷上,收入《漢官六種》,頁132

[76] 《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁3995。

[77] 參王仲殊:《漢代考古學概說》,北京:中華書局,1984,頁3-15;中國社會科學院考古研究所編著:《中國考古學‧秦漢卷》,頁174-75。

[78] 《三輔黃圖校釋》,卷2〈漢宮〉,頁110。

[79] 楊鴻修:《宮殿考古通論》,北京:紫禁城出版社,2001,頁232。

[80] 《續漢書》,志26〈百官三〉劉昭注,頁3595。

[81] 西漢的中朝官制度,參祝總斌:《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》,北京:中國社會科學出版社,1998,頁71-95。楊鴻年以為中外朝應以省內外為界,似乎定得過於簡單,如供職省中的黃門宦豎就不能視為中朝官了。見楊鴻年:《漢魏制度叢考》,頁137。

[82] 事例參楊鴻年:《漢魏制度叢考》,頁142-44。

[83] 王根是在元延元年十二月庚申開始輔政,事在曹宮和許美人兩案之間。見《漢書》,卷19下〈百官公卿表下〉,頁838。

[84] 分見《資治通鑑》,卷23〈漢紀〉胡三省注,頁754;卷28〈漢紀〉胡三省注,頁898。參祝總斌:《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》,頁72。此外,廖伯源誤將胡注兩處的差異歸咎於王先謙注文出錯。見廖伯源:〈漢官休假雜考〉,載廖伯源:《秦漢史論叢》,臺北:五南圖書出版股份有限公司,2003,頁311注15。

[85] 《漢書》,卷60〈杜周傳〉,頁2681。

[86] 《漢書》,卷89〈循吏傳〉,頁3624。

[87] 參廖伯源:〈漢官休假雜考〉,頁307-13。

[88] 《三輔黃圖校釋》,卷3〈長樂宮〉,頁150。

[89] 北朝.酈道元著,陳橋驛校證:《水經注校證》,卷19〈渭水〉,北京:中華書局,2007,頁455。

[90] 劉振東、張建鋒:〈西漢長樂宮遺址的發現與初步研究〉,《考古》,2006年第10期,頁27。此外,李遇春推測位於長樂宮西部的一號遺址是昔日長信宮所在。見李遇春:〈漢長安城的發掘與研究〉,載《漢唐與邊疆考古研究》第一輯,北京:科學出版社,1994,頁40。

[91] 《漢書‧百官公卿表》「衛尉」條曰「長樂 、建章、甘泉衞尉皆掌其宮,職略同,不常置」;「詹事」條曰「長信詹事掌皇太后宮,景帝中六年更名長信少府,平帝元始四年更名長樂少府」。但據〈王莽傳〉則早於成帝永始以前已稱長樂少府。此外又有長信太僕,以中官任之,則稱長信中太僕。可知太后所居的長樂宮別有一套官屬。見《漢書》,卷19上〈百官公卿表上〉,頁729,頁734;卷93〈佞幸傳〉,頁3730;卷99上〈王莽傳上〉,頁4040,頁4047。又參《續漢書》,志27〈百官四〉本注,頁3608。這套官屬在呂后執政時尤其龐大,甚至疊床架屋,《二年律令‧秩律》所載諸種長信官屬可證。參閻步克:《從爵本位到官本位:秦漢官僚品位結構研究》,北京:生活‧讀書‧新知三聯書店,2009,頁382-83。

[92] 漢‧司馬遷:《史記》,卷49〈外戚世家〉,北京:中華書局,1982,頁1982。

[93] 《漢書》,卷74〈魏相傳〉,頁3135。

[94] 項秋華曾略論西漢太后外戚如何以長樂宮為中心,建立足以干預朝政的政治集團。參項秋華:〈漢西京長樂宮之建制與外戚干政〉,載簡牘學會編輯部主編,《張曉峯先生八秩榮慶論文集》,臺北:簡牘學會,1979,頁433-59。

[95] 《漢書》對此事記載尤多,見卷11〈哀帝紀〉,頁333;卷80〈中山孝王興傳〉,頁3326;卷81〈孔光傳〉,頁3354;卷97下〈外戚傳下〉,頁3989,頁3998,頁4000;卷98〈元后傳〉,頁4027。

[96] 《漢書》,卷11〈哀帝紀〉,頁333。

[97] 《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁4001-02。

[98] 《續漢書》,志27〈百官四〉本注,頁3613。

[99] 《漢書》,卷19上〈百官公卿表上〉,頁737。

[100] 參朱紹侯:〈淺議司隸校尉初置之謎〉,《學術研究》,1994年第1期,頁81-85。

[101] 《漢書》,卷77〈諸葛豐傳〉,頁3249。

[102] 廖伯源從總的趨勢指出,去節一事正反映司隸校尉逐漸被納入行政系統之內,從此不可動輒以節行使皇帝權威,威壓行政官員以至皇親國戚。參廖伯源:《使者與官制演變:秦漢皇帝使者考論》,臺北:文津出版社,2006,頁185-89。

[103] 《漢舊儀》,卷上,頁92。

[104] 朱紹侯稱司隸校尉罷兵是由於巫蠱之禍後,武帝有感其職權太重之故,但事實上他沒有提供確鑿的資料證明。見朱紹侯:〈西漢司隸校尉職務及地位的變化〉,《史學月刊》,1994年第4期,頁22。正如嚴耕望所言,〈百官公卿表〉謂「後罷其兵。察三輔、三河、弘農」,「後」字無定限。我們不能據此判斷司隸校尉於何時被罷兵。見嚴耕望:《中國地方行政制度史》甲部,《秦漢地方行政制度》,臺北:中央研究院歷史語言研究所專刊之四十五A,1974,頁301。

[105] 《漢舊儀》補遺,卷上,頁92。

[106] 《漢書》,卷98〈元后傳〉,頁4025;卷19下〈百官公卿表下〉,頁830-34。

[107] 《漢書》,卷11〈哀帝紀〉,頁325。

[108] 《漢書》,卷11〈哀帝紀〉,頁335;卷98〈元后傳〉,頁4028。

[109] 關於解光其人,《漢書‧李尋傳》提到「哀帝初立,司隸校尉解光亦以明經通災異得幸」,〈路溫舒傳〉則稱「元鳳中,廷尉光以治詔獄」,張晏謂光即解光。由此推之,解光應是一位出入儒法的官吏。又據〈百官公卿表〉哀帝建平元年條,「司隸校尉東海方賞君賓為左馮翊」,推測解光於建平元年初已離任司隸一職。次年八月,解光因坐夏賀良反道惑眾罪而徙敦煌郡,此後再沒有出現於西漢政壇上。參《漢書》,卷75〈李尋傳〉,頁3192-94;卷51〈路溫舒傳〉,頁2368;卷19下〈百官公卿表下〉,頁844;卷11〈哀帝紀〉,頁340。

[110] 《漢書》,卷11〈哀帝紀〉,頁337-38。

[111] 《漢書》,卷19上〈百官公卿表上〉,頁737。朱紹侯稱哀帝於綏和四年四月復立司隸,但事實上綏和只有兩年,所謂四月復立司隸更是未見任何史料,未知朱氏所據為何。見朱紹侯:〈西漢司隸校尉職務及地位的變化〉,頁25。

[112] 《漢書》,卷98〈元后傳〉,頁4028。

[113] 《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁3996。

[114] 《漢書》,卷97下〈外戚傳下〉,頁3998-99。

[115] 《漢書》,卷98〈元后傳〉,頁4029。

[116] 邢義田指出哀帝不敢對王氏趕盡殺絕,是由於成帝親母太皇太后王氏仍在,這其實亦可置於外戚政治協商這一脈絡下考慮。見邢義田:〈母權‧外戚‧儒生──王莽篡漢的幾點解釋〉,頁169。

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有