畢家灘《晋律注》相關問題研究(修改稿)

作者:張俊民、曹旅寧 發布時間:2011-03-07 11:04:04(甘肅省文物考古研究所,華南師範大學法學院)

(首發)

內容提要:2002年,在玉門花海畢家灘的古墓中發現出土手抄本《晋律注》。本文以介紹《晋律注》相關問題爲主,爲認識與瞭解《晋律注》提供一些綫索。作爲裱糊在棺板上面的文字資料,它的出土位置比較獨特,內容雖殘短嚴重,但是對于認識和瞭解晋代的法律制度却具有重要意義。

關鍵詞:

晋律注 法制史 考古 文獻學

畢家灘,位于今天甘肅省玉門市花海鄉西北部,東西長約60公里,南北寬約20-25公里,是古花海綠洲所在地,海拔1204-1270米。發源于祁連山北麓的石油河由南向北注入花海窪地。從疏勒河分流出的南石河、北石河由西向東穿過畢家灘,注入幹海子湖泊。地表以風蝕光板地面爲主,土層厚,土質好,從地表廢弃的田埂和水渠來看,這里曾一度爲農業較爲發達的綠洲。作爲世界銀行貸款項目之一,疏勒河灌區將墓葬所在地初步規劃爲4號移民村。因爲這一地段有墓葬發現,地表尚未改動,仍然保留著戈壁灘的狀態。墓葬分布在2號砂梁上,有一古代水渠從砂梁正中穿過。2002年6月,甘肅省文物考古研究所對該墓地進行了搶救性發掘。

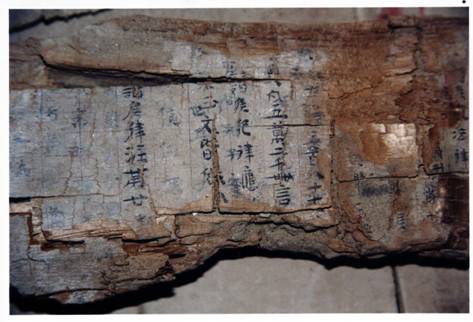

整個墓地共清理墓葬53座,其中2座爲暴露在地表被盜的墓葬。根據墓葬出土衣物疏年代的記載,該墓地屬于十六國時期的前凉、前秦、後凉和西凉時期(關于墓地出土的衣物疏有專文叙述)。棺板文字出土在M24,因爲地勢較低,常年受到西北側水塘積水浸泡,棺板腐朽嚴重。棺板出土時已經斷裂,又逢天大風,在發現有文字時,棺板表面迅速起皮皸裂,一時倉促,在往帳篷中轉移時,棺板出土的相對位置已經錯亂。在帳篷內用塑料薄膜覆蓋,幷時常在周圍地面灑水以保持濕度。

6月12日,筆者由蘭州趕到發掘現場,準備對棺板上保存的文字進行釋讀。6月13日,在對保存在帳篷中棺板及其上面的文字進行照相,特別是其上面明確記載《諸侯律注》的部位進行重點拍照,盡可能收集第一手資料。釋文工作條件相當艱苦,炎熱的戈壁灘帳篷中的溫度高在40度以上,因爲棺板當時就放在地面上,沒有桌子可供使用;即使有也是不敢使用,因爲棺板長時間暴露後又會起皮爆裂。釋文時只能打開一小小塊薄膜,邊釋文邊覆蓋,一小塊一小塊地釋讀。

在整個墓地出土的墓葬中,棺蓋上都覆蓋了一層芨芨草,M24也不例外。釋文首先要小心翼翼地剔去覆蓋在棺板上面的芨芨草,用毛筆或板刷輕輕地撫去上面的浮土;凡是文字能保存下來的地方,文字一般都比較容易釋讀,除嚴重殘泐和斷裂者,字體分離殘損,裂開後的一個字或分在上下、或分在左右,比較難以辨認。

首先:根據現場發掘的回憶,裱有文字的M24棺板屬于頂板,原來是用四塊木板拼成的,帳篷中放置的位置基本上就是原來的出土位置。四塊棺板,除一塊上面有同下面棺板墻連接的榫鉚孔保存較爲完整外,另外三塊均又斷爲了數塊。文字都是用毛筆寫成的,同時也使用了烏絲界欄,個別地方還可以看到原來的“天”和“地”。文字有大小兩種字體,大者是《晋律》的正文,小字多是雙行,爲注釋文字,即棺板文字使用了“雙行小字注”。

文字是寫上去的,還是裱貼上去的。 在棺板出土後,由于沒有時間來得及進行細緻的觀察,最初認爲是直接寫在棺板上的。因爲用肉眼很難看出棺板的上面還有一層東西。但是經過筆者的小心認真地釋文後,筆者認爲是裱貼在棺板上面的。主要依據爲:首先是整個棺板文字所使用的烏絲界欄,按照一定間距排列的烏絲界欄在有的地方出現了重叠現象。原本欄與欄之間的2厘米,現在變成了1厘米一個;原本應該比較整齊的文字中間却會出現一行字迹淺淡的文字。其次是,在有的地方上面比較清楚的文字是頭朝上的,但是在本行文字的下半部出現了字迹淺淡、且頭朝下的顛倒字體。另外,還有一種明顯不屬于《晋律注》正文的文字,字體不一樣之外,內容也明顯不類似《晋律注》。根據以上棺板文字反映出來的幾個特徵,筆者認爲是裱貼上去的。可能是在當時作好棺板後,考慮到棺板之間出現的空隙,爲了保證整個棺板的平整,就將當時已經過時不用的《晋律注》寫本裱貼到了棺板的上面。因爲一張紙幷不能完全覆蓋整個棺板,所以爲了保證全部覆蓋棺板的表面,又在剩餘的地方使用了紙張。由是導致了紙張的重叠,而重叠的紙張就形成了文字的字迹深淺不一、烏絲界欄錯位和文字顛倒等現象。上層的文字,字迹清楚而色重,被壓在下面的文字,字迹淺淡,有走墨的感覺。

棺板的拼接,這種現象在畢家灘墓地表現得比較明顯。因爲當時環境的惡劣,大的木料不容易得到,許多棺板都是用小一些的木料拼接而成的。拼接的方法有兩種,一種是使用了燕尾榫連接,一種是類似M24棺板使用了小木棒作暗釘鉚穿。被裱糊在棺板上的文字寫本,在棺板開裂後,板與板之間部位的文字全部殘損掉了。造成從上下兩塊板面中保留的文字復原文書原貌的工作無法進行。

一、以《諸侯律注》爲綫索判定其是《晋律注》

在最早的釋文過程中,發現文字中出現比較多的是有關追捕逃亡、盜賊和奴婢的律文,而比較明確的是“諸侯律注第廿”(附圖一)。

《諸侯律注》,當然要首先找《諸侯律》。因爲西漢廢除异姓諸侯王后,雖也分封了同姓爲王,但是郡縣制作爲我國歷史上的制度則被延續了下來。所以即使有諸侯,也不至于因爲諸侯之問題而單爲之作律。當然也就不會有以之而命名的律文。幷且,已有的漢代研究文章中也沒有出現過《諸侯律》問題。因行文中有許多關于奴婢逃亡和罰金的記錄,語句同不久前閱讀的江陵張家山《二年律令》相類,所以在田野中估計是秦漢以前的律文。但是,回到蘭州後,經查對文獻沈家本《歷代刑法考•律目考》,發現所書文獻應該是與《晋律》相關的一種寫本。

據《晋書》卷30《刑法志》,泰始三年(267年)晋武帝(265—290年)命賈充等采錄漢魏之律編定《晋律》,其中的最後一章就是《諸侯律》。史書記:

文帝爲晋王,患前代律令本注煩雜,陳群、劉邵雖經改革,而科網本密,又叔孫、郭、馬、杜諸儒章句,但取鄭氏,又爲偏黨,未可承用。于是令賈充定法律,令與太傅鄭沖、司徒荀顗、中書監荀勖、中軍將軍羊祜、中護軍王業、廷尉杜友、守河南尹杜預、散騎侍郎裴楷、潁川太守周雄、齊相郭頎、騎都尉成公綏、尚書郎柳軌及吏部令史榮邵等十四人典其事,就漢九章增十一篇,仍其族類,正其體號,改舊律爲《刑名》、《法例》,辨《囚律》爲《告劾》、《系訊》、《斷獄》,分《盜律》爲《請賕》、《詐僞》、《水火》、《毀亡》,因事類爲《衛宮》、《違制》,撰《周官》爲《諸侯律》,合二十篇,六百二十條,二萬七千六百五十七言。[1]

根據《晋書》的記載,泰始四年(268年),新律頒行。《晋律》頒行後,又相繼有兩人爲之作的注頒行。即《刑法志》中所記張裴的“律注”和《杜預傳》中杜預所作的注。由于二者時間上極爲接近,不易區分,幷無傳世本流行。所以,今天我們所能見到的“律注”究竟是哪一家尚無法確定。

晋時之所以出現以《諸侯律》命名的律名,自然是與其所處的社會背景是分不開的,所以探討晋時出現《諸侯律》還應該從晋的社會環境去考察。《諸侯律》的出現,是因爲在晋武帝爲晋王時,看到曹魏的郡縣制,致使大權旁落,出現中央無力控制地方局面的狀况,在晋之初就廣封諸侯王,幷且給諸侯王以最可能大的權力,包括賦稅、軍權和行政大權。這一作法雖解决了王室衰微的局面,有力地鞏固了以司馬氏爲首的王權,但是却因諸侯權力的過于龐大,而導致中央政權的削弱,最終釀成“八王之亂”和西晋的滅亡。當然,這是後話。就《諸侯律》而言,晋在分封諸侯的同時,相應的立法也就完成了。因爲前代沒有成文可供遵循,故晋的《諸侯律》則主要是依據《周官》,即“撰《周官》爲《諸侯律》”。

西晋後期的社會動蕩不安,乃至西晋的滅亡(317年),中土人士大量外流,東晋出現僑置州縣安置大量中原人士勢爲必然。河西地區,則在西晋後期成了張氏的勢力範圍,偏安一隅。一時成了中原人士的避難所。《晋律》因西晋滅亡,立經中原地區的十六國動亂,南北朝分治,至隋朝時《晋律》已經不復存在了。隋時尚能見到的晋時的法律文書根據《隋書·經籍志》的記載只有:杜預撰二十一卷本《律本》、晋僮長張斐撰一卷本《漢晋律序注》和張斐撰二十一卷本《雜律解》。

另外,史書還表明,在南朝的齊時(479—502年),尚有《晋律》的集注本,到梁朝時就連集注本也沒有了,僅能靠法度的記憶來推想了。如《隋書·刑法志》載:

(梁武帝)時欲議定律令,得齊時舊郎濟陽蔡法度,家傳律學,云齊武時,删定郎王植之,集注張、杜舊律,合爲一書,凡一千五百三十條,事未施行,其文殆滅。法度能言之。于是以爲兼尚書删定郎,使損益植之舊本,以爲《梁律》。[2]

在北朝,根據沈家本《歷代刑法考·律目考》,北齊時的法律是承襲了《晋律》,但是北齊律中已經沒有了《諸侯律》;北周之時,律中雖沿用了《諸侯律》,但是其篇章次第是十七,與“諸侯律注第廿”是矛盾的,幷且從時代上已經比墓葬的年代又晚了很多。

之所以判斷其爲《晋律注》,一是因爲 “諸侯律注第廿”這一記錄與《晋書·刑法志》所記《晋律》之篇章廿的《諸侯律》正好相符;二是根據墓地所屬十六國時代的界定,即西晋之後,相對于南朝的東晋,又是在河西這一比較獨特的地區,有《諸侯律》這一名稱的法律也只有是晋的泰始律。

二、晋律注出現的背景

《晋律注》的出現,有其深刻的社會背景,它應該屬于自漢以來注疏體的延續。而對法律的注釋,同樣也是形勢發展的需要。律作爲提綱絜領之文,簡而明,是律文的特點,但是實際生活中却要面臨千奇百怪的案例,如何用法、如何量刑,仍然會出現諸多爭議。刻深之人,嚴刑峻法,用百方以繩人;寬容之人,寬忽小人過節,用計以宥人。司馬遷的《史記》和班固的《漢書》均專門爲“酷吏”與“循吏”作傳,就反映了同樣法律之下,執行法律之人的態度不一,犯同樣罪行的人所受的懲罰程度也就有極大區別。

從考古資料看,“律注”的最初形式,可以上推到秦。秦之前,鑄刑法于鼎,旨在昭示天下,幷使小人在使用過程中不得有所篡改。1979年雲夢睡虎地秦簡中《法律答問》雖然是對具體案例涉及刑罰的解釋,但也可以看作是最早的對律文的解釋,即是目前所能見到的最早的“律注”。如:

何謂“四鄰”?“四鄰”即伍人謂也。

何謂“家罪”?“家罪”者,父殺傷人及奴妾,父死而告之,勿罪。[3]

上述二簡文,僅僅是從《法律答問》中任意選出的兩例,在秦簡的《法律答問》中類同的文字甚多。一般研究秦簡或秦律的人將這些看作是對秦律的補充,或看作是秦律的內容。雖然是以問與答的形式出現的,但仍可以看作是對秦律的解釋。只是行文方式略有不同,是對秦律解釋的又一表現形式。

西漢初年的江陵張家山M247出土的《二年律令》之中,同樣也有注的形式。如;

其輕罪也而故以重罪劾之,爲不直。

錢徑十分寸八以上。雖缺鑠,文章頗可知,而非殊折及鉛錢也,皆爲行錢。金不青赤者,爲行金。[4]

上面引用的兩條簡文,直接是以律的形式出現的,但是從文義上理解,是對漢律涉及的“不直”、“行錢”和“行金”以法律的形式體現出來,同樣可以看作是對漢律所及問題的解釋。同樣作爲律注理解也不會出現什麽問題。

相對于前面提到的雲夢睡虎地秦簡和張家山漢簡中出現的對法律的解釋,西漢後期,懸泉置遺址出土的“使者和中所督察詔書四時月令五十條”墻皮題記,注類文體就表現得更爲明顯了,即在每條律文的下方,均有對上述令文的解釋。如:

·禁止伐木。 ·謂大小之木皆不得伐也,盡八月。草木零落,乃伐其當伐者。

·毋夭蜚鳥。 ·謂夭蜚鳥使不得長大也,盡十二月常禁。[5]

證之史書與傳統文獻,東漢之時,律說甚多,龐雜難辨;曹魏之時,律注之風盛行,漢律之雜可見矣。《晋書·刑法志》稱:

漢興以來,三百二年,憲令稍增,科條無限。又律有三家,說各駁异。

後人生意,各爲章句。叔孫宣、郭令卿、馬融、鄭玄諸儒章句十有餘家,家數十萬言。凡斷罪所當由用者,合二萬六千二百七十二條,七百七十三萬二千二百餘言,言數益繁,覽者益難。[6]

《晋律》初成之後,馬上就有律注流行,可以說是前代律注之風的延續,只是其用意不同,《晋律注》旨在提供一個供大家遵循的標準。是對前代律文注疏泛濫的糾正和補充。這一點,杜預在其奏書中表現地很清楚。《晋書·杜預傳》稱:

法者,蓋繩墨之斷例,非窮理盡性之書也。故文約而例直,聽省而禁簡。例直易見,禁簡難犯。易見則人知所避,難犯則幾于刑厝。刑之本在于簡直,故必審名分。審名分者,必忍小理。古之刑書,銘之鐘鼎,鑄之金石,所以遠塞异端,使無淫巧也。今所注皆網羅法意,格之以名分。使用之者執名例以審趣舍,伸繩墨之直,去析薪之理也。[7]

誠如杜預所言,“律注”是爲了方便律的使用才産生的,但是兩種版本的“律注”不僅沒有很好地輔助《晋律》本身,而且就是兩者本身的解說也大徑相庭,從而又製造出了許多不必要的麻煩。《南齊書·孔稚珪》在記錄東晋與南齊時所用律令的同時,也通過尚書删定郎王植的奏書,反映出兩家注給《晋律》造成的不利影響。如:

臣尋晋律,文簡辭約,旨通大綱,事之所質,取斷難釋。張斐杜預同注一章,而生殺永殊。自晋泰始以來,唯斟酌參用。是則吏挾威福之勢,民懷不對之怨……取張注七百三十一條,杜注七百九十一條。或二家兩釋,于義乃備者,又取一百七條。其注相同者,取一百三條。集爲一書。凡一千五百三十二條,爲二十卷。請付外詳校,擿其違謬。[8]

正是因爲《晋律》在其頒行之後不久就有了兩家不太統一的注,到南朝的齊時,删定郎王植就將兩種注疏文字取其可從者,糅合在一起,編成一本書,總共有1532條。

三、《晋律》的相關文獻記載與出入:

根據上述推測,我們認爲花海畢家灘墓地出土的棺板文字是當時流行的《晋律注》寫本之一的一部分。在參考文獻時,發現關于《晋律》的文獻記載頗爲出入。這些出入集中體現爲《晋律》的條目數,如或記載《晋律》有620條,或有630條,甚或有1530條。而根據這些出入我們又可以找到後人之所以産生這樣錯誤的原因。

首先是《晋書·刑法志》的記錄,它應該是最基本和最原始的文獻。原文是:

就漢九章增十一篇,仍其族類,正其體號,改舊律爲《刑名》、《法例》,辨《囚律》爲《告劾》、《系訊》、《斷獄》,分《盜律》爲《請賕》、《詐僞》、《水火》、《毀亡》,因事類爲《衛宮》、《違制》,撰《周官》爲《諸侯律》,合二十篇,六百二十條,二萬七千六百五十七言。

由之可見《晋律》原本有二十篇,620條。在其後的流傳過程中,根據文獻記錄,在南齊時尚有集本可以看到,但是到梁武帝時連集本也不復存在了,人們知道的《晋律》已經只能憑藉蔡法度的記憶了。《隋書·刑法志》稱:

(梁武帝)時欲議定律令,得齊時舊郎濟陽蔡法度,家傳律學,云齊武時,删定郎王植之,集注張、杜舊律,合爲一書,凡一千五百三十條,事未施行,其文殆滅。法度能言之。于是以爲兼尚書删定郎,使損益植之舊本,以爲《梁律》。

《唐六典》則雜糅已有記錄將《晋律》原有的篇目同删定郎王植之的集本混爲一說,誤《晋律》有1530條。此說可以從上面的《隋書·刑法志》的記載找到本源。《唐六典》稱:

晋命賈充等十四人損增漢魏爲二十篇,一《刑名》,二《法例》,三《盜律》,四《賊律》,五《詐僞》,六《請賕》,七《告劾》,八《捕律》,九《系訊》,十《斷獄》,十一《雜律》,十二《戶律》,十三《興律》,十四《毀亡》,十五《衛宮》,十六《水火》,十七《厩律》,十八《關市》,十九《違制》,二十《諸侯》,凡一千五百三十條。[9]

而《通典》關于《晋律》的條目作630條記錄,同《晋書》的原本620條出現了分歧。當然620條與630條形成的原因是文字傳抄之誤,古代常用的“廿”與“卅”是極易混淆的。《通典》卷一六三記:

(賈充)等定法令,就漢九章增十一篇,仍其族類,正其體號,改舊律爲刑名、法例,辨囚律爲告劾、系訊、斷獄,分盜律爲請贓、詐僞、水火、毀亡,因事類爲衛宮、違制,撰周官爲諸侯律,合二十篇,六百三十條,二萬七千六百五十七言。[10]

《唐律疏議》記錄的《晋律》條目數與《晋書·刑法志》的數量相同,只是篇目多出了八篇。《唐律疏議》卷一記:

令賈充定法律,令與太傅鄭沖等十四人典其事,就漢九章增十二篇,仍其族類,正其體號,改舊(按:當作具)律爲刑名、法例,辨囚律爲告劾、系訊、斷獄,分盜律爲請賕、詐僞、水火、毆亡,因事類爲宮衛、違制律,周官爲諸侯律,合二十八篇,六百二十條,二萬七千六百五十七言。[11]

有關晋律篇目之數出入的記載,已見于上述所引諸家文獻。《晋書·刑法志》記載晋律原本有二十篇,棺板文字《晋律注》的第二十是“諸侯律注”正好與之相合。二者數量的相符,從一方面證明了《晋書》記載的正確,另一方面則又反證了其它文獻有關《晋律》篇目數量的記錄是錯誤的。沈家本依據《隋書》和《新唐書·藝文志》認爲《晋律》有21篇的說法顯然是錯誤的。出現這種情况的原因可能是加上了張裴的《注律表》,幷單獨將之作爲單獨的一篇載入了文獻。

前面重在探討《晋律》條目數量之時,對于史書中出現的又一矛盾幷沒有指出。因爲關係到《晋律》的流傳,所以覺得有必要提出來,即前面文中提到的王植之。王植之作爲人名,在《南齊書》卷48是以“尚書删定郎王植”出現的 ,《南齊書》卷49是以“校籍郎王植”出現的。如果根據《南齊書》的記載,王植之應本名王植。不知是什麽原因,王植的名字在《隋書·刑法志》中却成了王植之。幷且根據《南齊書》的記載,王植完成的張、杜律注集本原本有1532條,與前面所引的1530條又有出入。而條目數量不一致的問題,在沈家本編定《歷代刑法考》時已經注意到了。因爲不太好解决,沈家本用了“殊不可解”四字。[12]《唐六典》記錄的1530條,實際上是將《南齊書》所記王植的輯本數字誤作了晋律的條目數字。

四、《晋律注》文獻學、古文字學的價值。

作爲法律文書寫本,由于其是手寫本,書寫格式和用字具有非常地使用性,比較能够代表當時的文書風格與書寫方式。就其本身而言,其對文獻學、文字學的貢獻也就由之體現了出來。

1、《晋律注》本身,成于三世紀中期,流傳至四世紀末在製作棺板時埋入地下,其所處的時代,就文字本身發展的軌迹而言,是由漢代至唐,由隸書向楷書過渡的非常重要時期。文字的載體處在由紙張代替木簡而最終成爲廣泛使用的時代,它的出土對于紙張廣爲使用的初期,文書制度的研究是很重要的。局于學識,這里僅就其與漢代的文書風格略加比較,以見二者的异與同。

西漢紙張已經開始出現,但是作爲文字圖書的載體,最爲普遍的是竹木簡牘,其次是絹帛之類。作爲文書,特別是法律文書能够讓後人窺其全貌者應屬于1992年在懸泉置遺址出土的元始五年(5年)墻皮題記。該墻皮題記是以廣爲傳布詔令的一種形式,本身就保留了當時的文書格式。如每行均有朱砂界欄,每條律文的開頭均用黑點表示,詔令的正文和注文分段書寫,上段是正文,注文則在每段的下面,開始同樣用圓點,所用字體大小一樣。所用字體是當時正統的隸書。這是墻皮題記體現出來的文書風格。《晋律注》即承襲原來的分行界欄方式外,同樣每條律文的開始也使用了圓點,只不過界欄是黑色,即所謂的“烏絲欄”。朱黑之別,除時代之外,可能也與其性質,一爲詔書,一爲書籍寫本,本身性質是有一定區別的。區別最大的是注文方式不同,墻皮題記所用字體大小與正文相同,每條注文均用圓點,《晋律注》則采用了一種新的注釋方式,使用同正文比較要小一倍的字體,雙行小字直接附于要注釋的文字後面,即“雙行小字注”。

2、時代特徵更濃:一是漢隸,一是頗具楷書風格的行書體。《晋律注》之用字飄逸瀟灑,屬于相當完美的書法作品。僅就其書法風格、用字,亦爲書法史的研究提供了更爲客觀、真實的作品。就甘肅河西地區而言,填補了漢簡書法藝術到敦煌寫經體之間的一段空白。可以說開寫經體之先河。

3、文字方面:《晋律注》許多用字都值得注意,這些字的使用,爲文字學的研究提供了極佳的素材。《晋律注》寫本,具有很多的個人寫法習慣的存在,最能體現當時的用字方式。用字方面,爲書寫方便,繁簡字體幷用:“與”字大部分使用“與”,而不作“與”;文字的偏旁部首使用混亂,“木”部和“扌”不分(略);偏旁混用,出現字體的變化:如“救”字作“捄”,[13]“僥”字作“邀”、“惶”作“蝗”、“雖”作“

4、“雙行小字注”。這種方式在綫裝書或影印的綫裝書中我們常常會見到這種注釋方式。但是其起源究竟在何時呢,棺板上所出的《晋律注》使用的這種方式是否是最早的實物呢?

“雙行小字注”是我國文書發展的一個標志之一,是注釋這種格式充分發展的結果。自漢代就形成的注疏、集解等文體的出現,可以看作是注釋的表現形式之一。按照傳統說法,爲了傳抄方便,以前的人們多采用經、傳分離的方式,即正文和注釋是分別抄錄的。當然也有將正文和注釋抄在一起的,甚至在今天的古代典籍中還可以找到注釋誤入正文的現象。

從已有的資料來看,作爲文書形式保存下來的傳世文獻,連篇累牘者除馬王堆帛書外,早期的書籍多是寫在簡牘上,“雙行小字注”的方式幷沒有出現。其後就是敦煌和吐魯番出土的文書或經卷寫本。在最早屬于南北朝之時的敦煌文書中已經可以找到這種事物證據:如1960年阿斯塔那M337出土的《急就篇注》、北魏寫本《國語·周語》舊注殘頁、《孝經注》、《史記注》、《爾雅注》、《禮記鄭玄注》、《孝經鄭氏解(S.3993)》、《御注孝經(S.6019)》等等。上述實物中,年代確切者,一是北魏寫本《國語·周語》,[14]一是公元519年的《急就篇注》殘頁。[15]二者時代接近,前者出土在敦煌,後者出土在吐魯番。兩地的交往從古至今都比較密切,可以看作是同一時代的産物。作爲一種文書現象,在兩地均有出土,可見幷不是屬于偶然現象。應該是當時社會生活普遍認可,或已經成爲定式的方法。也可以說是這種注釋方式已經得以確定下來。

從某一現象的存在和産生的背景來分析,這一時代存在的這種方式,幷不代表它産生于這一時代,而是有其産生和發展的過程,即在北魏之前也應該存在這種方式。根據這種方式的推演,我們可以上溯找尋比較早的原物,就必然要提到畢家灘《晋律注》中的這種“雙行小字注”方式。也就是說北魏時寫本上的“雙行小字注”,目前我們可以在十六國時代的畢家灘墓葬出土物中找到非常直接的證據。

棺板文字的“雙行小字注”(附圖二),除使用注釋用詞“謂”外,也有直接注釋者。如“逗者,住留止。謂……”。方法自如得體、簡明,除反映作者文字功底外,還同注釋這種文書形式的演變息息相關。因爲《晋律注》的實際使用年代要比墓葬埋葬的年代早,所以這種“雙行小字注”的方式還可以再往前追溯。只是再早的實物證據還沒有發現,而另一種注釋方式似乎又爲“雙行小字注”的方式上限確定了年代(至少出土物是這樣)。即漢代懸泉置遺址出土的元始五年墻皮題記“詔書月令五十條”。這種詔令以露布的形式,出現在漢代懸泉置遺址的墻壁上,獨特之處,就是每行律令文的下方均有注釋用語,即上面書寫具體的詔令,下面是對律令的注釋。正文和注釋是截然分開的,互不相融。

當然也有人將漢簡中出現的文書格式之一認爲就是最早的“雙行小字注”,幷列出了以下幾條簡文作爲佐證材料。如;

入鹽八斗七升 給鉼庭部卒卅人 陽朔五年正月…… 28·13[16]

閏月食

次吞隧長徐當時卒四人 卒戀利親 卒祝自爲 用粟十石

卒崔利 卒吳道 57·15

書二封檄三 其一封居延卅井候 十月丁巳尉史蒲發

一封王憲 214·51

蓬火治所 目行寇隧繩十丈札五十檄二

以亭次傳行毋留 273·1

以上四條簡文,與原來所用簡號不同,這里采用比較常見的版本。這四條簡文,從嚴格意義上來講,它與後來的“雙行小字注”仍然是有區別的,不應該看爲“雙行小字注”。漢簡中的這種記述方法,應該看作是總述和分述的關係。前面從總的數量和類別上記錄某種物品,後面分類記錄總述中所包含的內容。幷且在用途上也是截然不同的。因爲漢簡中的分類記述是建立在漢代社會日常行政生活需要的基礎上的,是縝密管理制度中必不可少的環節。這樣總與分的結合,大大方便了事後的考課,幷沒有注釋的含義和用途。

如果說,北魏時的“雙行小字注”是以前所見這種方式的最早實物能够成立的話,那麽畢家灘墓葬所出土的《晋律注》則將這種注釋方式的出現時代又提早了一兩百年。幷且它能作爲實物保存下來,無疑是對文獻學的又一大貢獻。

5、圓點:作爲每條律文的開始,其頂端均應有一個圓點標志。這一特徵主要是從殘存的幾處圓點體現出來的。根據現存的幾處圓點分析,在每條律文的開頭部位應該是都有圓點的。不僅有圓點存在,而且它的位置也比較獨特。《晋律注》的圓點是在界格的上部,即寫在文字的烏絲欄之上。其位置獨特,同懸泉漢簡墻皮題記所見漢代《詔書月令五十條》有別。

《詔書月令五十條》在每條律文頂端也有一個圓點,只是圓點在朱絲欄內部,處在每條詔書月令的開始部位。這是兩者的明顯區別。同時在對詔令注釋之時,每條律文的開始部分也有圓點,同樣可以看作是“律注”的文字,在書寫格式上,題記采用了分欄注釋也可以理解爲經、傳分離。注釋用圓點是《詔書月令五十條》與《晋律注》的區別之一;當然正文和注釋文字一樣大小,也是二者在注釋文字時的又一區別。

圓點的使用在簡牘文書中也有使用。較早的是“相刀劍册”。[17]在“相刀劍册”中,圓點用在每條鑒定法則的開始部位。因爲是寫在木簡上,沒有明顯的界欄,但是明顯的捆繩標志表明原簡上有三道書繩,其中的上下兩道書繩位在簡的兩端,距離兩端分別有1厘米的空間;另一道書繩正好位于簡册的中間部位。值得注意的是圓點位于上道書繩之上,即上道繩子將圓點和其要標注的文字分開了。如果以上下兩道書繩作爲界欄,則圓點也位于界欄之外的上部,方式同《晋律注》。

簡册中出現比較晚的使用圓點的是“王杖十簡”。[18]“王杖十簡”是在東漢墓中出土的,將之歸爲東漢時期的文書幷不爲過。只是其上圓點的使用方式同“相刀劍册”有驚人相似之處。同樣的三道書繩將簡册二等分,同樣是每條文例的開始部位使用圓點,圓點同樣是在首道書繩之上。

如果說木簡上位于首道編繩之上圓點的位置還好理解的話,即它是以整體的形式出現的,那麽位于《晋律注》烏絲欄之外的圓點就有點耐人尋味了,因爲嚴格來說,它已經超出了原本文書的範圍。從空間位置上不太好理解。但是,將二者聯繫起來,作爲一類處理,恐怕也不無道理。《晋律注》烏絲欄外的圓點也許就是“相刀劍册”和“王杖十簡”首道編繩之上圓點的延續。

6、重文號問題:漢簡研究中的重文號問題曾經有幾篇文章進行探討過。[19]《晋律注》之中同樣也使用有重文號,即在需要重復字的右下角用一重文號表示。只是文中使用了兩種不同方式的符號,表明行文格式的不統一。一種是常見的重文號“=”,一種是類似今天常見的頓號“、”。

前一種的使用,在《晋律注》中的具體表現爲“發=而”、“史尚=”、“傍=鄰=”、“書=”、“逋=食=”、“先自=告=”、“覽=”。上述七處,其中“史尚=”和“書=”因爲上下殘缺,文義不明。

“發=而”,屬于《晋律注》中的雙行小字注,用在追捕盜賊之時,上下文爲“

“不覽=”,《晋律注》中的雙行小字注文,“□周領不覽=即爲周,無多少之□”。從文義上看,“即爲周無多少之□”是對覽的解釋,僅有一字重復。

“傍=鄰=”,“告語傍=鄰=其□

“逋=食=”,用在《晋律注》的雙行小字注文中,原文是“□逋=食=不得以人力不足爲解也。”可以理解爲“逋食,逋食不得以人力不足微界也。”聯繫上下文屬于對捕律文字的解釋。“逋”,欠缺的意思,“逋食”,即缺乏食物、口糧。如果是應爲食物欠缺造成了失誤,或引起應對出現問題,就不能以人手不足作爲藉口來推脫搪塞。重文號的使用方法明顯是“A=B=”爲“ABAB”式。

“先自=告=”,屬于《晋律注》中的晋律文字,上殘,下面是烏絲欄形成的底邊綫,表明律文在一行無法容納轉行在後一欄中。原文爲“

頓號作爲重文號使用的情况在《晋律注》中的出現有:“傷伍、人罰金一斤”“近、”“他、部、等”“□、追捕”“諆反、叛”。五例之中,第一例文字比較全,但文義似乎無法理解,僅有一個頓號。第二和第四因下文與上文殘缺不明。

第三例“他、部、等”,上下也殘缺,但聯繫到上下文義,用在追捕盜賊時。“部”的用法,在這里是一個地域概念,對于官吏而言即是其管轄的地區,他部即超出了其管轄的範圍,屬于別人管理的區域。重文號的使用方法明顯是“A、B、”等于“ABAB”式。

第五例“諆反、叛”,爲《晋律•諸侯律》的首條律文,即《晋律》第廿章《諸侯律》的第一條,緊接其上爲烏絲欄的頂邊綫,綫的上部明顯可以看到作爲標識每條律文開始的圓點。“諆”即“謀”的本字。舊居延漢簡中有名的變事書就作“諆”字。[20]原文爲“諸侯諆反、叛

7、《晋律注》寫本規格推測 既然是裱糊在棺板上的書籍,那麽它必然對當時的書籍規格有反映。只是由于棺板的皸裂,殘損掉了中間至關重要的連接部位,原有文書的全貌也就很難復原了。但從北朝文書寫本的規格可以對花海出土的文書面貌作一些推測。從敦煌出土的大量寫本來看,當時盛行的應是經卷式的書籍形式,即書籍展開後,上下部位較窄,左右橫長。橫長之度不一,規格難覓,但是上下之高,却是可以判斷的。唐初的寫本通常都在十八字以上,北朝的寫本則每每不過十六字,幷且這種統計結果“罕有例外”。[21]即北朝的寫本高度所能容納的文字最多不過十六字。有了這個數字,我們再回頭看畢家灘的《晋律注》。

《晋律注》保存下來的書籍,有的地方可以看到文書的天頭部位,有的地方可以看到底邊“地”的部位。只是這兩種情况沒有在一個部位同時出現,或有天,或有地。均不能反映完整的天地高度。而保存最多的文字,除却“雙行小字”外,一行至多可以釋讀的文字有14個。考慮到殘損,估計與北朝寫本的至多十六字應無太多出入。而每個字平均所占空間,以“諸侯律注第廿”的後五字是4.5厘米,以“凡五萬二千卌言”7字高爲6.3厘米。平均每字所占空間是0.9厘米。即14字爲高度12.6厘米,16字高14.4厘米。加上文書寫本原有的天地空白處,估計原文書的高度不應超過當時的一尺,約略較漢尺牘爲短。

五、爲法制史研究提供了寶貴的第一手資料。

棺板文字《晋律注》,雖然殘損,但是因爲它是現今僅有的流傳下來的最原始律文,足以表明其學術價值的重大。傳統法制史的研究,《晋律》是重要的環節之一。首先《晋律》是在漢、魏律的基礎上完成的,而傳統文書中保存下來的漢律條文幷不多,人們對漢律的研究是在魏、晋律的基礎上完成的,即由漢律演變的魏、晋律來推斷漢律的條目;其次,《晋律》有目無文,多數僅有目次,幷不見太多的律文。《晋律注》雖然是注釋本的《晋律》,但是因爲是正文和注釋的同時抄錄,即經、傳融爲一體,其中保存的律令條文,自然是當時流行的晋代法律條文,注的出現,特別是注的時效性很强,又爲理解《晋律》原文提供了幫助。《晋律注》的出土,無疑會對《晋律》乃至整個法制史的研究産生巨大的影響。

就法制史研究而言,唐宋時期因爲有比較完整的法律文書得以保留下來,人們更多不太清楚而又盡力想弄清楚的法制史的上段,如作爲我國封建社會形成時期初期的秦漢之時的法制狀况。除前人依據傳統文獻研究之外,今天考古學中提供的簡牘文書,又爲秦漢法制史的研究提供了十分豐富的資料。由雲夢、龍崗秦簡——里耶秦簡,至江陵漢簡、居延、懸泉漢簡、三國吳簡。如此衆多的簡牘,從歷史發展的角度,形成了一個完整的鏈條,構成了復原法制史發展軌迹的重要支柱。作爲漢唐之間重要環節《晋律》的出土,爲我國封建社會法制史的研究提供了至關重要的一個環節。這也是《晋律注》出土的重要意義之一。

原文發表在《考古與文物》2010年第6期,略有改動。

附圖一

附圖二

(編者按:本文收稿日期爲2011年3月4日。)

[1]房玄齡等.晋書[M].北京:中華書局,1982:927.

[2]魏征等.隋書[M].北京:中華書局,1982:697.

[3]睡虎地秦墓竹簡整理小組.睡虎地秦墓竹簡[M].北京:文物出版社,1990:116、118.

[4]張家山漢墓竹簡整理小組.張家山漢墓竹簡(二四七號墓)[M].北京:文物出版社,2001:149、159.

[5]中國文物研究所、甘肅省文物考古研究所.敦煌懸泉漢簡釋粹[M].上海:上海古籍出版社,2001:192、193.

[6]房玄齡等.晋書[M].北京:中華書局,1982:920、923.

[7]房玄齡等.晋書[M].北京:中華書局,1982:1026.

[8]肖子顯.南齊書[M].北京:中華書局,1983:835—836.

[9]沈家本.歷代刑法考[M].北京:中華書局,1985:1349—1350.

[10]杜佑.通典[M].北京:中華書局,1984:864.

[11]長孫無忌等.唐律疏議[M].北京:中華書局,1983:26—27.

[12]沈家本.歷代刑法考[M].北京:中華書局,1985:903.

[13]“救”字的寫法,廖名春在《楚簡〈五行〉篇〈詩〉說〈詩〉考》有這樣的叙述:“‘捄’,帛書本作‘救’,毛詩作‘捄’。字皆從‘求’得聲,故可互用。”文見《追尋中華古代文明的踪迹——李學勤先生學術活動五十年紀念文集》,復旦大學出版社,2002年第64頁。又《漢書·外戚列傳下》師古曰:“捄,古救字。”《漢書》,1983年第3998頁。

[14]饒宗頤.敦煌所出北魏寫本〈國語·周語〉舊注殘頁跋[A].敦煌吐魯番研究,第一卷,北京大學出版社,1996:297—300.

[15]周祖謨.記吐魯番出土急就篇注[A].敦煌吐魯番文獻研究論集:二. 北京:北京大學出版社,1983:178-189.

[16]謝桂華.居延漢簡釋文合校[M]. 北京:文物出版社,1987.下同。

[17]甘肅省文物考古研究所等.居延新簡[M].北京:文物出版社,E.P.T40:202—207.

[18]甘肅省博物館.武威磨嘴子出土王杖十簡釋文[J].考古.1960,(9).

[19]曹懷玉.談居延漢簡中“=”號的用法[J].甘肅師大學報.1978,(1).//韓文發.也談“=”號的用法[J].甘肅師大學報.1978,(3).//馬先醒.鹼度文書之版式與標點符號[J].簡牘學報1980,(7).//高大倫.釋簡牘文書中的幾種符號[A].秦漢簡牘論文集[M].蘭州:甘肅人民出版社,1989年.

[20]《居延漢簡甲乙編》簡號562•4,圖版甲2361。

[21]左景權.敦煌古圖書蠡測[A].敦煌學百年文庫:文獻卷2[M].蘭州:甘肅文化出版社,1999:510.

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有