走馬樓吳簡“還民”“新還民”及“步侯還民”的涵義試釋

作者:陳榮杰 發布時間:2015-01-19 14:40:59

(西南大學文獻所、西南大學出土文獻綜合研究中心)

(首發)

學界關于“還民”的最早討論是由王素、宋少華、羅新三位先生在《長沙走馬樓簡牘整理的新收穫》中談步騭在長沙的活動時涉及到的,認爲:“大概步騭在漚口徵召士兵過多,糧食不足,曾向當地居民商借不少限米,以至離開漚口四年,尚未將限米還完。其時,步騭不在長沙,主持還民限米事務的應是臨湘侯國。”[3]即王素等先生認爲“還民”義爲將限米還給民。

其後,孟彥弘先生認爲:“‘還民’似指歸附之民,即過去曾一度因逃亡或其它原因而脫籍者。”“‘步侯還民’,似指這些歸附之民,原本是歸步侯所領者。”[4]

黎石生先生在贊同孟先生對“還民”解釋的同時,認爲:“所謂‘步侯還民’意指這些‘還民’轄屬步氏,其來源是多渠道的,幷非必系‘原本是歸步侯所領者’。‘步侯還民’繳納限米,幷非爲了優待‘還民’本身,而是爲了優待其擁有者臨湘侯步騭。”[5]

胡平生先生則認爲:“‘還民’指恢復民籍,如果是軍人,‘還民’就是‘復員’,即‘恢復平民身份’。”[1]

蘇俊林先生認爲:“‘還民’是一個身份性名詞,而不是‘歸還民限米’的意思。”[6]

以上諸位先生均提出自己的真知灼見,有助于“還民”等問題的深入討論,但目前學界對吳簡“還民”的釋義尚無統一的觀點。加之以上諸位先生的研究多是依據《長沙走馬樓簡牘整理的新收穫》中公布的兩枚有關“步侯還民”簡,隨著吳簡新材料的不斷公布,有必要對吳簡“還民”、“步侯還民”等相關詞語的涵義展開進一步的討論。鑒于此,我們在時賢研究的基礎上,試從語言學、詞彙學的角度對吳簡“還民”等相關詞語的涵義作進一步探討。

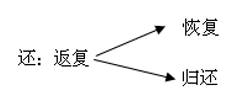

我們認爲要明晰“還民”的涵義,有必要先探討一下“還”和“民”的意義。“還”本義爲返複,返回。《說文·辵部》:“還,複也。”《爾雅·釋言》:“還,複,返也。”《廣雅·釋詁二》:“還,歸也。”《詩經·小雅·何人斯》:“爾還而入,我心易也;還而不入,否難知也。”鄭玄箋:“還,行反也。”“還”由返複義引申出恢復、還原義。《漢書·史丹傳》:“上因納,謂丹曰:‘吾病寖加,恐不能自還。善輔道太子,毋違我意!’”“還”又由本義引申出交還、歸還義。《周禮·秋官·司儀》:“致瓮餼,還圭。” 鄭玄注引鄭司農云:“還圭,歸其玉也。”《三國志·吳書·吳主傳》:“若罪在難除,必不見置,當奉還土地民人,乞寄命交州,以終餘年。”其詞義引申路徑如下:

“民”,《甲骨文合集》13629作“

“還民”是由“還”和“民”兩個語素組合而成,文獻中“還民”共有三個義項。一是歸還、返回的百姓。《三國志·魏書·衛覬傳》:“益州牧劉璋與表有隙,覬以治書侍御史使益州,令璋下兵以綴表軍。至長安,道路不通,覬不得進,遂留鎮關中。時四方大有還民,關中諸將多引爲部曲,覬書與荀彧曰:‘關中膏腴之地,頃遭荒亂,人民流入荊州者十萬余家,聞本土安寧,皆企望思歸。而歸者無以自業,諸將各競招懷,以爲部曲。’”由衛覬書與荀彧的信可確知此“還民”當爲歸還的百姓,爲偏正式的名詞性結構。又如《宋史·孟珙傳》:“大元兵分兩路:一攻複州,一在枝江監利縣編筏窺江。珙變易旌旗服色,循環往來,夜則列炬照江,數十裏相接。又遣外弟趙武等共戰,躬往節度,破寨二十有四,還民二萬。”此即孟彥弘和黎石生先生所釋吳簡“還民”義。

二是還給百姓。《三國志·魏書·趙儼傳》:“(趙儼)乃書與荀彧曰:“今陽安郡當送綿絹,道路艱阻,必致寇害。百姓困窮,鄰城幷叛,易用傾蕩,乃一方安危之機也。且此郡人執守忠節,在險不貳。微善必賞,則爲義者勸。善爲國者,藏之于民。以爲國家宜垂慰撫,所斂綿絹,皆俾還之。”彧報曰:“輒白曹公,公文下郡,綿絹悉以還民。”《南齊書·郁林王紀》:“公宜權禁,一以還民,關市征賦,務從優减。”《新唐書·張孝忠傳附茂宗傳》:“長慶初,岐人列訴,下禦史,盡以其地還民。”以上“還民”均義爲還給百姓,爲動賓式的動詞性結構。此即整理者王素等先生所釋吳簡“還民”義。

三是恢復民籍。此即是胡平生先生所認爲吳簡之“還民”義。“還民”之“恢復民籍”義的文獻用例,胡先生在《說“步兵還民”》中已有詳細論述,茲不贅舉。[1]細分析胡先生所舉諸例知:“還民”當爲動賓式的動詞性結構。

吳簡“還民”具體應爲何義?這要結合吳簡本身及相關史料來確定。吳簡中不僅有“步侯還民”,還有單稱“還民”、“新還民”者,如:

其廿九斛爲黃龍三年還民所貸米 (壹·3137)

其四斛二斗嘉禾元年還民所貸米 (壹·3196)

入都鄉嘉禾二年還民限米廿斛

入都鄉嘉禾二年新還民限米二斛

入新還民黃龍三年限米廿八斛五斗

入西鄉新還民入黃龍三年限米六斛

入都鄉嘉禾二年新還民限米二斛

斛新還民黃龍二年限米一百六十二斛監池司馬鄧邵黃龍三年限米八十一 斛□(肆·4978)

上揭諸簡“還民”、“新還民”,若按胡先生的解釋,理解爲“恢復民籍”,如簡貳·383就應爲“入都鄉嘉禾二年恢復民籍限米廿斛……”,又如簡貳·7493就應爲“入新恢復民籍黃龍三年限米廿八斛五斗”。很顯然,“還民”之“恢復民籍”義放在簡文中是講不通的。若將“還民”理解爲還給百姓,如簡貳·383就應爲“入都鄉嘉禾二年還給百姓限米廿斛……”,又如簡貳·7493就應爲“入新還給百姓黃龍三年限米廿八斛五斗”,很明顯,“還民”之“還給百姓”義放之吳簡是與文意相悖的。若將“還民”理解爲歸還的百姓,如簡貳·383就應爲“入都鄉嘉禾二年歸還的百姓(繳納)限米廿斛……”,又如簡貳·7493就應爲“入新歸還的百姓黃龍三年限米廿八斛五斗”。“還民限米”“新還民限米”之“還民”“新還民”表示繳納限米之人的身份,這和吳簡中“州吏限米”之“州吏”,“郡士限米”之“郡士”,“子弟限米”之“子弟”一樣,均是表示繳納限米者的身份。再則,簡肆·4978“新還民”和“監池司馬鄧邵”幷列出現在同一枚簡上,說明“新還民”亦像監池司馬鄧邵一樣,爲限米的繳納者。

從上揭吳簡簡文本身來看,“還民”當是指限米的繳納者,而“還民”之“恢復民籍”、“還給百姓”義均是指稱動作行爲的,其“歸還的百姓”義則是指稱人的。故我們認爲吳簡“還民”應是文獻中“歸還的百姓”義。

把吳簡“還民”理解爲“歸還的百姓”也是符合當時的歷史情况的。東漢末三國時期社會處于極度動蕩之中。東漢末年的黃巾軍起義及軍閥混戰,給人民帶來了沉重的灾難,導致了人口大流徙。關于三國時期人口流動情况,黎石生先生從本國統治區域內的人口流動和國家之間的人口流動兩個方面進行了詳細的闡述,茲不贅述。[5]蔣福亞先生曾說:“東漢時期長江中下游地區雖然有所變化,但在專制主義中央集權的統一國家內部,當激烈動蕩發生時,這裏想要脫身事外,也决無可能。東漢後期的腐朽統治導致天下戶口减半,荊、揚兩地就是農民破産逃亡的高發地區之一,處處流民成群。”[8]東漢末年受戰亂的影響,長沙地區有百姓逃亡在外,應該不難理解。

三國時期,魏、蜀、吳三大割據政權鼎立。和曹操以一統天下爲己任,諸葛亮爲恢復漢家舊日天下鞠躬盡瘁、死而後已相比較,據有荊、揚,志在保安,是吳國的基本國策,也是吳國君臣同心合力的目標。[8]正是吳國的這種識時務之舉,才使吳國能够集中精力經營內部,發展生産。文獻對吳國經濟的發展狀况有載,如左思《吳都賦》:“其四野,則畛畷無數,膏腴兼倍……煮海爲鹽,采山鑄錢,國稅再熟之稻,鄉貢八蠶之綿。”此言雖有溢美之詞,但也足見吳國經濟的發展。吳國的相對穩定及經濟的發展,使逃亡在外的百姓思歸,返回故里,也應是可以成立的。

綜上,我們認爲吳簡“還民”應爲歸還、返回的百姓。“新還民”爲剛剛歸還的百姓。“步侯還民”之“步侯”爲步騭,[3]“步侯還民”爲歸還的百姓中投奔到步侯步騭的百姓。現公布吳簡“還民”約49見,絕大多數都和繳納限米有關。

參考文獻:

[1]胡平生《說“步兵還民”》,《簡帛研究二〇〇五》,桂林:廣西師範大學出版社,2008年,第244-249頁。

[2]王素《關于長沙吳簡幾個專門詞匯的考釋》,《吳簡研究》第二輯,武漢:崇文書局,2006年,第263-264頁。

[3]王素、宋少華、羅新《長沙走馬樓簡牘整理的新收穫》,《文物》,1999年第5期。

[4]孟彥弘《釋“還民”》,《歷史研究》,2002年第4期。

[5]黎石生《長沙走馬樓所見“步侯還民”簡探討》,《長沙三國吳簡暨百年來簡帛發現與研究國際學術研討會論文集》,北京:中華書局,2005年,第108-111頁。

[6]蘇俊林《“還民”問題補論》,簡帛網http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2006,2014年4月9日。

[7]郭沫若《甲骨文字研究》,《郭沫若全集·考古編》第一卷,北京:科學出版社,1982年,第71頁。

[8] 蔣福亞《魏晋南北朝社會經濟史》,天津:天津古籍出版社,2004年,第40-49頁。

[1]詳參胡平生《說“步兵還民”》,《簡帛研究二〇〇五年》,廣西師範大學出版社,2008年。

© Copyright 2005-2021 武漢大學簡帛研究中心版權所有