本帖最後由 王寧 於 2025-10-6 19:03 編輯

清华简五《殷高宗问于三寿》(下简称《三寿》)这篇文辞古奥,有点不大好读,正因为简文读不甚明白,所以造成了对其中一些文字的释读存在问题。后来再反复读简文,大略知道其要表述的意思,有些问题则会有被解决的可能。

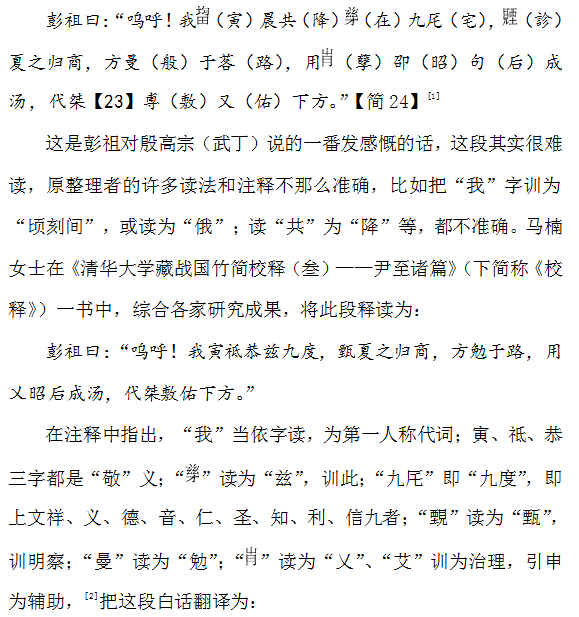

篇中有如下一段简文(释文用宽式):

彭祖说:“啊!我们(商)正因恭敬奉行上述九种法度,才能明察夏朝(的天命)归于商,勉励不止,用来辅助明君成汤,代替夏桀广有天下。”[3]

这些释读相对于整理者的释读要好很多,不过笔者也有些别的看法,这里说说,未必正确,仅供同好参考。

这段简文读不甚通畅,笔者认为主要是因为没弄明白这段讲述的什么故事,影响了对一些字的正确释读,而最关键的就是“呜呼”后面那一句“我寅祗恭兹九度”中的所谓“寅”字。

“我”用为第一人称代词是说得通的。这句中相当于“寅”的字本作“[均+田]”,即从田均声,就是“畇”的异体,整理者、《校释》都读“寅”,整理者注引《论衡•譋时》:“平旦寅。”没有其他解释;《校释》从石小力说训“敬”。按:这种读法恐怕有问题,只有“祗恭”才是恭敬义,“畇”当读为“尹”,二字同余母双声、真文旁转叠韵音近,就是指伊尹,清华简一《尹至》《尹告》都称伊尹为“尹”即是明证。“我尹”即“我们商的伊尹”的意思。当然,还有一种解释是把“我畇”径读为“伊尹”,“我”是疑母歌部字,“伊”是影母脂部字,疑影旁纽双声、歌脂旁转叠韵相近。《说文》:“伊,殷圣人阿衡,尹治天下者。”段注:“伊与阿、尹与衡皆双声,然则一语之转也。”“阿”、“我”是影疑旁纽双声、同歌部叠韵相近,故“我”有读为“伊”的可能。总之不管哪种读法,“畇”都当读为“尹”指伊尹。读通了这个,那么下面的内容就立刻势如破竹般地得以正确解释。“我畇(尹)祗恭兹九度”,是说过去我们商的先辈大臣伊尹恭敬地奉行这“九度”。

“䚈夏之归商”这句,整理者读“诊”训“视”,《校释》读“甄”训明察,笔者认为“䚈”就是“诊”的异体,当依字读,训为“视”,就是看见、看到的意思。[4]清华简一《尹至》里明确地记载了商汤问伊尹“汝告我夏䚈率若寺?”“䚈”就是“诊”的或体,训“视”。根据《吕氏春秋•慎大》的记载:

桀为无道,暴戾顽贪,天下颤恐而患之……汤乃惕惧,忧天下之不宁,欲令伊尹往视旷夏,恐其不信,汤由亲自射伊尹。伊尹奔夏三年,反报于亳,曰:“桀迷惑于末嬉,好彼琬、琰,不恤其众,众志不堪,上下相疾,民心积怨,皆曰‘上天弗恤,夏命其卒’。”汤谓伊尹曰:“若告我旷夏尽如诗。”汤与伊尹盟,以示必灭夏。伊尹又复往视旷夏,听于末嬉。末嬉言曰:“今昔天子梦西方有日,东方有日,两日相与斗,西方日胜,东方日不胜。”伊尹以告汤。

《慎大》的这段文字,分明就是古书《尹至》的白话演绎版,说的是同一个故事。商汤灭夏之前,先派了伊尹到夏去当间谍,侦察夏的情况,《孙子•用间》里说“殷之兴也,伊挚在夏”谓此。侦察夏的情况就是《尹至》里的“夏䚈(诊)”和《三寿》的“䚈(诊)夏”,亦即《慎大》里面“视旷夏”,“视”就是简文中的“䚈(诊)”对译,含义相同。《三寿》说“䚈(诊)夏之归商”,就是伊尹查看了夏的情况之后回到商去向商汤汇报。“若告我旷夏尽如诗”就是《尹至》中的“汝告我夏䚈率若寺”,只不过根据《尹至》篇可知,《慎大》“如诗”下面脱漏了“如诗”二字,这二字是伊尹的回答,就是商汤问伊尹:“你告诉我看到的夏的情况都是像这样吗?”伊尹回答:“如诗(的确是这样)。”商汤才下定了灭夏的决心。大概是传抄者认为第二个“如诗”是重复的文字给删掉,其实是删错了。

“方曼于茖”这句,不用问说的就是《尹至》里记载的“惟尹自夏徂亳,录至在汤”的故事,读为“方勉于路”,“方”当读为“旁”训“大”,《广雅•释诂一》:“旁,大也。”“曼”读“勉”,“旁勉”即“大勉”,是非常努力的意思,“旁勉于路”就是非常努力地在路上奔波。伊尹来往于夏、商之间不是一次,来来回回地奔走向商汤通风报信,《慎大》里记载是两次,而《孟子•告子下》说“五就汤,五就桀者,伊尹也”,古人以“三”、“五”、“七”、“九”代表多数,故也可以理解为很多次——战国时期的传说即如此。

因此这几句笔者认为应该读作:

“呜呼!我畇(尹)晨(祗)共(恭)兹九厇(度),䚈(诊)夏之归商,方(旁)曼(勉)于茖(路),用乂昭后成汤,代桀尃(敷)又(有)下方。”

结合《三寿》篇上下简文的记载,先是殷高宗(武丁)向彭祖询问了祥、义、德、音、仁、圣、知、利、信这“九度”都是什么含义,彭祖一一作了回答,然后慨叹说:

“啊!我们的先辈伊尹恭敬地奉行这九度,侦察夏的情况而回商汇报,非常努力地在路上奔波,以辅佐明君成汤,代替夏桀广有了天下。”

这样这段简文就通读无碍,文意上下和谐圆通,而且与《尹至》《吕氏春秋•慎大》等古书的记载吻合,各种疑难问题均涣然冰释。

【注释】

[1] 李学勤主编:《清华大学藏战国竹简(伍)》,中西书局2015年,第151页。

[2] 黄德宽、[美]夏含夷主编,马楠校释:《清华大学藏战国竹简校释(叁)——尹至诸篇》,商务印书馆2024年,第70页。

[3] 《清华大学藏战国竹简校释(叁)——尹至诸篇》,第74页。

[4] 王宁:《说清华简中的“䚈”字》,“群玉册府”微信公众号2025年09月30日。

|