陈 洁(本报记者) 《 中华读书报 》( 2011年06月01日 09 版)

《文史哲》:一个甲子的学术奇迹

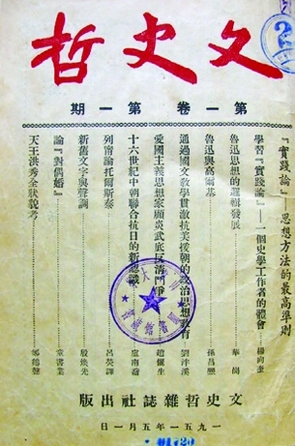

1951年5月,山东大学文学院和历史语文研究所的几位教师自费创办了一个学术性同人杂志,取名《文史哲》。编委没有专职人员,陆侃如、冯沅君、高亨、萧涤非、童书业、赵俪生等教师就是兼职编辑,没有经费,大家就从自己工资里拿一部分出来做印刷费和稿费。杂志第一期出版了,没有邮局和新华书店发行,大家便采用最原始的办法自办发行,给全国各大学的朋友寄,请他们代售。朋友们大多也不会推销杂志,又抹不开面子,就自己花钱买下了。早期创办人之一杨向奎先生说,这不是办法,我们赔钱,还连累了朋友。

后来还是山东省委统战部和青岛市委拨了两千万(两千元),杂志才活了过来,随后成为山东大学文科学报。到1956年,《文史哲》不仅成了最有性格的学术刊物之一,还有了上万元的盈余,并且早早走向国际汉学界,郭沫若赴日考察,就曾应日本方面的要求,携带50本《文史哲》进行交流。

《文史哲》曾于1950年代末和“文革”初期两度停刊,又两度复刊,却始终恪守“学者办刊、造就学者”、“专家办刊、学术立刊”的原则,“扶植小人物、延揽大学者”。《文史哲》在办刊历史上有很多创举,最早创刊的同人刊物只是其中之一。1954到1955年,《文史哲》用长达18期的连载方式推出陆侃如、冯沅君的《中国文学史稿》,“这是解放后用新观点、新方法完成的第一部系统的文学史”,“山东大学文学史研究的重镇地位由此确立”(郭震旦编撰:《〈文史哲〉与中国人文学术》,商务印书馆2011年版)。1973年后期复刊时,《文史哲》创下了邮局征订超过70万的历史记录。在目录编排上,则一反“文革”期间的惯例,不再将大批判文章、时政文章和工农兵文章的目录排成黑体,不转载十大文件,之后又将政治类文章排在文史学术文章之后,这些都是具有开创性和政治风险的壮举,在非常时期,尽量保持了一份学术刊物的学术尊严。

如今,《文史哲》已经走过60年的风雨历程,是共和国历史最悠久的刊物。发行到30多个国家和地区,海外发行量近千份,世界著名大学图书馆多有订阅收藏,哈佛大学则将《文史哲》与《历史研究》、《考古》、《文物》列为四大中国内地学术期刊。

这家老牌学术期刊已经在海内外人文学术界享有巨大声望,在相当长一段时间内,几度左右中国内地的主流学术方向,引领人文学术的潮流,至今仍被学界看成学术风向标之一。

《文史哲》作为中国高校学术期刊的唯一代表,荣获“中国出版政府奖”,他们的理想是,以济南为中心,以京沪为两翼,调度和整合学术资源,更全面真实地反映当代中国学术的整体面貌。致力于进一步向中国古典学术,亦即古文、古史、古哲集中,并进一步国际化,成为一个著名的国际学术平台,从而成为整个世界展示中国文明成就的主要窗口,促进世界文明对话。

“《文史哲》丛刊”:观水有术,必观其澜

余英时称赞《文史哲》杂志说:“观水有术,必观其澜。《文史哲》杂志自问世以来即波澜壮阔,一展卷而数十年人文思潮之起伏尽收眼底。”其实用这话赞誉“《文史哲》丛刊”,或许更加贴切。如果说《文史哲》杂志是“水”的话,《文史哲》丛刊正是杂志的“澜”。

新中国学术范型的几次更替,文化界若干波澜与事件的发生,一系列重大学术理论问题的提出与讨论,都与《文史哲》杂志密切相关。但发在学术刊物上的单篇论文比较容易散佚,而且查找不易。所以《文史哲》编辑部一贯重视与著名出版机构合作,将刊登的重要论文按专题结集成册,渐渐形成了一种“《文史哲》丛刊”的历史和传统。早在1957年,他们就曾与中华书局合作,推出过《中国古代文学论丛》、《语言论丛》、《中国古史分期问题论丛》、《司马迁与史记》等;后又与齐鲁书社合作推出过《治学之道》等。

这一次,《文史哲》编辑部和商务印书馆携手合作,推出了新一系列的“《文史哲》丛刊”,主要收选改革开放30年来发表在《文史哲》杂志上的精品力作,个别专集则兼收20世纪五六十年代的文章,按专题的形式结集出版,将这一时期发生过的重大学术问题讨论和争议,以一书一专题的形式集中展示。

全套12种,包括:《国家与社会:构建怎样的公域秩序?》、《知识论与后形而上学:西方哲学新趋向》、《儒学:历史、思想与信仰》、《早期中国的政治与文明》、《门阀、庄园与政治:中古社会变迁研究》、《“疑古”与“走出疑古”》、《考据与思辨:百年中国学术反思》、《中国古代文学:作家、作品与思潮》、《文学与社会:明清小说名著探微》、《文学:走向现代的履印》、《文学:批评与审美》、《道、玄、佛专辑》,目前已推出7种,其余5种即将出版。因为收录的文章大多是“学术史上不可遗忘之作”,专题分类又明确清晰,所以一经问世,便在学术界引起了不小的反响。在学术著作销售持续低迷的今天,已发表过的论文结集却能获得市场的认可,亦可谓学术出版界的奇迹。

《文史哲》杂志总编、著名历史学家王学典接受采访时提到:一直以来,对杂志威胁最大的不是抄袭,不是剽窃,而是低水平重复,没有知识增长意义的论文。所以,高质量的论文是学术建设的核心,而从不同角度对重大学术问题展开集中讨论,对于推进学术发展和深入学术思考尤其重要。《文史哲》丛刊力图体现的,就是这些高质量学术论文所集中讨论的重大问题。

共和国历史上文史哲领域的大讨论

20世纪50年代,我国史学界发生了五场重大论战,被称为“五朵金花”,其中至少有三朵:中国古代史分期论战、中国封建社会农民战争史论战、中国资本主义萌芽问题论战,是由《文史哲》发动和推动展开的;另外两个讨论,中国封建社会土地所有制形式问题和汉民族形成问题,《文史哲》也是重要参与者。

一般认为,五朵金花的讨论都承担着鲜明的意识形态使命,比如围绕着古史分期问题,提出了“战国封建说”、“西周封建说”和“魏晋封建说”等不同说法,但根本目的还是为了讨论马克思所说的“五种生产方式”理论和社会形态学说是否适用于解释中国历史,并由此说明中国革命与历史的前途问题。资本主义萌芽问题主要是为了说明即使没有帝国主义侵略,中国也能发展出资本主义,中国历史会按照马克思主义的社会形态理论所规定的路线前进。农民战争问题则是为历史上的造反者翻案,论证农民在革命中的地位。

后来,名噪一时的“《红楼梦》大讨论”,是《文史哲》所引发的众多论战中具有代表性的一次;“文革”结束后,中国思想文化界关于传统文化的大讨论,即“文化热”,其起点就是《文史哲》1984年第一期的一组“文化史”笔谈;世纪之交前后,《文史哲》又发起了两场引人瞩目的大讨论:“儒学是否宗教”讨论和“疑古与释古”讨论;2010年开始,《文史哲》辟出专栏,再度推动“中国社会形态问题”的大讨论,引起了学术界和理论界的热烈响应。“疑古与释古”讨论被《社会科学》选为2006年度四大“人文学术热点”之一,“中国社会形态问题”讨论被《光明日报》和《学术月刊》共同选入“2010年度中国十大学术热点”。

这些重要问题讨论过程中产生的有代表性的文章,都被选入了《文史哲》丛刊。聚焦人文学术的前沿重大问题,通过专题探讨,引领学术风尚,同时也有重要的学术史资料保存价值。

http://epaper.gmw.cn/zhdsb/html/ ... 601_1-09.htm?div=-1 |